作家诞辰|博尔赫斯:作家先是读者,再是作者

博尔赫斯:作家先是读者,再是作者

8月24日—豪尔赫·路易斯·博尔赫斯诞辰纪念日

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(西班牙文:Jorge Luis Borges,1899年8月24日-1986年6月14日),阿根廷作家、诗人、翻译家。其作品涵盖短篇小说、短文、随笔小品、诗、文学评论、翻译等多种文体。

博尔赫斯出生于布宜诺斯艾利斯,父亲是心理学教师。博尔赫斯自幼沉浸在西班牙文和英文的环境中,爱好文学、哲学和伦理学。1914年举家迁往瑞士,博尔赫斯在那里接受教育而后游历西班牙。1921年返回阿根廷后,他以作家身份出版了诗歌,并在文学周刊上发表散文,在图书馆工作,多次发表公众演讲。由于遗传病,博尔赫斯年近六旬即双目失明,1955年,他被任命为国家公共图书馆馆长以及布宜诺斯艾利斯大学的文学教授。他自嘲地说:“命运赐予我80万册书,由我掌管,同时却又给了我黑暗。”

博尔赫斯专精短篇小说创作,《恶棍列传》是他第一个短篇小说集,显示出他浓缩时间与空间的高超能力。《小径分叉的花园》是他最具影响力的小说集,带有浓厚的玄想色彩,探讨了时间与空间、知识与心灵、镜子与真实等等哲学问题,同名的短篇小说是一篇以中国为背景的作品。在博尔赫斯的文学观念中,长篇小说都有铺张之嫌疑,短篇小说最为精炼。他的作品译作中文往往只有两三千字。文体的僭越也是他的短篇小说的特点,在80多篇短篇小说中,有一些介于随笔和小说之间,难以辨明。

贴在博尔赫斯身上的标签非常多:极端派、先锋派、超现实主义、幻想文学、神秘主义、玄学派、魔幻现实主义、后现代主义,但似乎都不能完整概括他的全貌。博尔赫斯被称作“作家中的作家”,阅读对他的创作有重要影响,首先,读书使得他从不将自己的视野局限在阿根廷的现实中,而是以整个西方文明为自己的传统和精神源泉。其次,由于读书在生活中的比重之大,与大多数作家不同,是书籍而不是生活成了博尔赫斯的写作素材。他的小说带有元小说特征,即具有形而上的艺术思维方式的普适性。博尔赫斯是20世纪现代主义文学与后现代文学的分水岭。从他开始,传统的文学观念发生了很大变化,文类的界限被打破,客观时间被取消,幽默与荒谬结合,写真与魔幻统一。

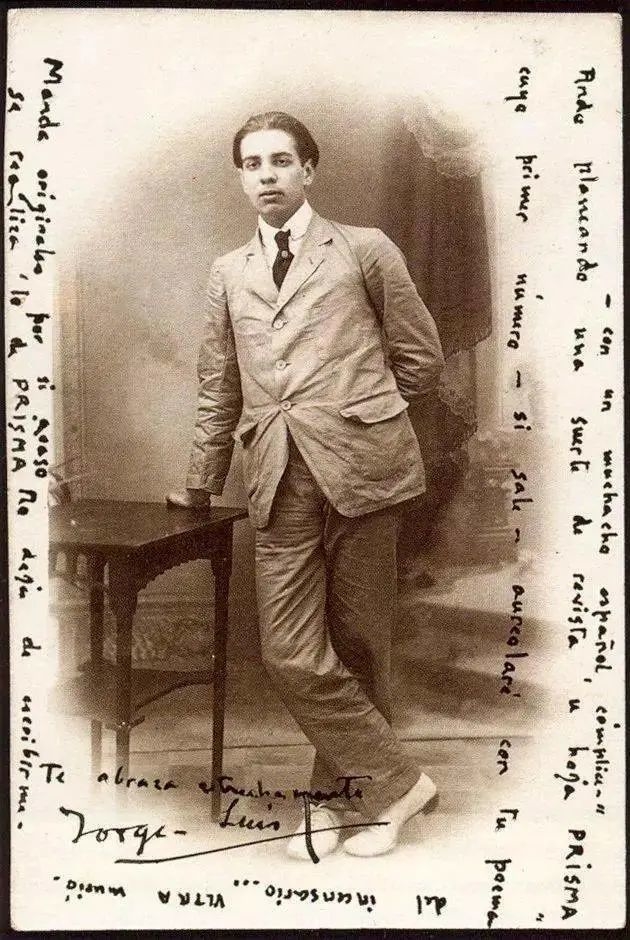

博尔赫斯,1919年

今天是博尔赫斯的诞辰日,我们选取了他的诗歌《瞎子》、小说《沙之书》,以及一篇访谈。《瞎子》体现出博尔赫斯诗歌玄想性的特点,探入诗人失明后的心灵世界;小说《沙之书》虽然只有两千余字,却可透视出博尔赫斯独树一帜的艺术观念;在访谈中,博尔赫斯谈到自己的阅读和写作的关系,诗歌和小说中的“博尔赫斯”与作家本人的联系,自己的写作与前人传统的关系。希望这些选文,可以成为通向博尔赫斯艺术花园的小径。

诗歌

瞎子

致马里亚娜·格罗多纳

一

他已经被逐出了斑斓的世界:

人们的面孔还是从前的模样,

附近的街道变得遥远朦胧,

昔日的深邃苍穹也不再辉煌。

书籍也只是记忆中的样子,

而记忆又是忘却的一种形式,

保留的只是外形不是内容,

至多不过是简简单单的标题。

地面上到处都是坎坷的陷阱,

每一步都可能踏空失足。

时光不再有晨昏的区别,

我成了似睡似醒的迟缓囚徒。

长夜漫漫。孤苦伶仃。

我当用诗营造自己乏味的疆土。

博尔赫斯,1921年

二

自从在那葡萄葱郁、雨水丰盈的

九九年我来到这人世间,

记忆中倏忽而逝的细琐岁月,

渐次从我的眼底摸去了尘世的外观。

日夜的交替流转磨蚀了

人们的身影和亲友的容颜;

我那枯竭了的眼睛枉然地

搜寻着看不见的书架、看不见的报刊。

蓝和红如今变得一样的迷离,

成为了两个完全没用的字眼。

眼前的镜子只是一片灰蒙。

在花园里,

我只能嗅到黑暗中的黑色玫瑰的香甜,

朋友们啊,如今一切物体全都模糊浑黄,

我所能够见到的不过是连绵的梦魇。

我已无缘再见隐隐现现的繁星,

无缘再见掠过如今神秘莫测的蓝天的飞鸟,

无缘再见别人用字母编排组合起来的文章书报,

无缘再见我那浑浊的眼睛分辨不出轮廓的

庄重大理石墙壁,

无缘再见隐去形体的玫瑰,

无缘再见悄无声息的赤金和艳红的绚丽;

然而,《一千零一夜》仍在为我的长夜里

展示着大海的壮阔和朝霞的灿烂,

我依然能够听到诗人沃尔特·惠特曼

在把月光下的生灵咏赞,

我还没有失去忘却的纯洁天赋,

我虽然并不祈求但却期待着爱侣相伴。

选自《老虎的金黄》

小说

沙之书

……你的沙制的绳索……

——乔治·赫伯特

线是由一系列的点组成的;无数的线组成了面;无数的面形成体积;庞大的体积则包括无数体积……不,这些几何学概念绝对不是开始我的故事的最好方式。如今人们讲虚构的故事时总是声明它千真万确,不过我的故事一点不假。

博尔赫斯,1924年

我单身住在贝尔格拉诺街一幢房子的五楼。几个月前的一天傍晚,我听到门上有剥啄声。我开了门,进来的是个陌生人。他身材很高,面目模糊不清。也许是我近视,看得不清楚。他的外表整洁,但透出一股寒酸。他一身灰色的衣服,手里提着一个灰色的小箱子。乍一见面,我就觉得他是外国人。开头我认为他上了年纪,后来发现并非如此,只是他那斯堪的纳维亚人似的稀疏的、几乎泛白的金黄色头发给了我错误的印象。我们谈话的时间不到一小时,从谈话中我知道他是奥克尼群岛人。

我请他坐下。那人过了一会儿才开口说话。他散发着悲哀的气息,就像我现在一样。

“我卖《圣经》,”他对我说。

我不无卖弄地回说:“这间屋子里有好几部英文的《圣经》,包括最早的约翰·威克里夫版。我还有西普里亚诺·德巴莱拉的西班牙文版,路德的德文版,从文学角度来说,是最差的,还有武加大拉丁文版。你瞧,我这里不缺《圣经》。”

他沉默了片刻,然后搭腔说:

“我不光卖《圣经》。我可以给你看看另一部圣书,你或许会感兴趣。我是在比卡内尔一带弄到的。”

他打开手提箱,把书放在桌上。那是一本八开大小、布面精装的书。显然已有多人翻阅过。我拿起来看看,异乎寻常的重量使我吃惊。书脊上面印的是“圣书”,下面是“孟买”。

“看来是十九世纪的书,”我说。

“不知道。我始终不清楚,”他回答说。我信手翻开。里面的文字是我不认识的。书页磨损得很旧,印刷粗糙,像《圣经》一样,每页两栏。版面分段,排得很挤。每页上角有阿拉伯数字。页码的排列引起了我注意,比如说,逢双的一页印的是40.514,接下去却是999。我翻过那一页,背面的页码有八位数。像字典一样,还有插画:一个钢笔绘制的铁锚,笔法笨拙,仿佛小孩画的。

博尔赫斯,1951年

那时候,陌生人对我说:

“仔细瞧瞧。以后再也看不到了。”

声调很平和,但话说得很绝。

我记住地方,合上书。随即又打开。尽管一页页地翻阅,铁锚图案却再也找不到了。我为了掩饰惶惑,问道:

“是不是《圣经》的某种印度斯坦文字的版本?”

“不是的,”他答道。

然后,他像是向我透露一个秘密似的压低声音说:

“我是在平原上一个村子里用几个卢比和一部《圣经》换来的。书的主人不识字。我想他把圣书当作护身符。他属于最下层的种姓,谁踩着他的影子都认为是晦气。他告诉我,他那本书叫‘沙之书’,因为那本书像沙一样,无始无终。”

他让我找找第一页。

我把左手按在封面上,大拇指几乎贴着食指去揭书页。白费劲:封面和手之间总是有好几页,仿佛是从书里冒出来的。

“现在再找找最后一页。”

我照样失败。我目瞪口呆,说话的声音都变得不像是自己的:

“这不可能。”

那个《圣经》推销员还是低声说:

“不可能,但事实如此。这本书的页码是无穷尽的。没有首页,也没有末页。我不明白为什么要用这种荒诞的编码办法。也许是想说明一个无穷大的系列允许任何数项的出现。”

随后,他像是自言自语地说:

“如果空间是无限的,我们就处在空间的任何一点。如果时间是无限的,我们就处在时间的任何一点。”

他的想法使我心烦。我问他:

“你准是教徒喽?”

“不错,我是长老会派。我问心无愧。我确信我用《圣经》同那个印度人交换他的邪恶的书时绝对没有蒙骗。”

我劝他说没有什么可以责备自己的地方,问他是不是路过这里。他说打算待几天就回国。那时我才知道他是苏格兰奥克尼群岛的人。我说出于对斯蒂文森和休谟的喜爱,我对苏格兰有特殊好感。

“还有罗比·彭斯,”他补充道。

我和他谈话时,继续翻弄那本无限的书。我假装兴趣不大,问他说:

“你打算把这本怪书卖给不列颠博物馆吗?”

“不。我卖给你,”他说着,开了一个高价。

我老实告诉他,我付不起这笔钱。想了几分钟之后,我有了办法。

“我提议交换,”我对他说。“你用几个卢比和一部《圣经》换来这本书,我现在把我刚领到的退休金和花体字的威克里夫版《圣经》和你交换。这部《圣经》是我家祖传。”

“花体字的威克里夫版!”他咕哝说。

我从卧室里取来钱和书。我像藏书家似的恋恋不舍地翻翻书页,欣赏封面。

“好吧,就这么定了,”他对我说。

使我惊奇的是他不讨价还价。后来我才明白,他进我家门的时候就决心把书卖掉。他接过钱,数也不数就收了起来。

我们谈印度、奥克尼群岛和统治过那里的挪威首领。那人离去时已是夜晚。以后我再也没有见到他,也不知道他叫什么名字。

博尔赫斯,1976年

我本想把那本沙之书放在威克里夫版《圣经》留下的空当里,但最终还是把它藏在一套不全的《一千零一夜》后面。

我上了床,但是没有入睡。凌晨三四点,我开了灯,找出那本怪书翻看。其中一页印有一个面具。角上有个数字,现在记不清是多少,反正大到九次幂。

我从不向任何人出示这件宝贝。随着占有它的幸福感而来的是怕它被偷掉,然后又担心它并不真正无限。我本来生性孤僻,这两层忧虑更使我反常。我有少数几个朋友,现在不往来了。我成了那本书的俘虏,几乎不再上街。我用一面放大镜检查磨损的书脊和封面,排除了伪造的可能性。我发现每隔两千页有一帧小插画。我用一本有字母索引的记事簿把它们临摹下来。簿子不久就用完了。插画没有一张重复。晚上,我多半失眠,偶尔入睡就梦见那本书。

夏季已近尾声,我领悟到那本书是个可怕的怪物。我把自己也设想成一个怪物:睁着铜铃大眼盯着它,伸出带爪的十指拨弄它,但是无济于事。我觉得它是一切烦恼的根源,是一件诋毁和败坏现实的下流东西。

我想把它付之一炬,但怕一本无限的书烧起来也无休无止,使整个地球乌烟瘴气。

《沙之书》

博尔赫斯著,王永年译

上海译文出版社,2015年版

我想起有人写过这么一句话:隐藏一片树叶的最好的地点是树林。我退休之前在藏书有九十万册的国家图书馆任职,我知道门厅右边有一道弧形的梯级通向地下室,地下室里存放报纸和地图。我趁工作人员不注意的时候,把那本沙之书偷偷地放在一个阴暗的搁架上。我竭力不去记住搁架的哪一层,离门口有多远。

我觉得心里稍稍踏实一点,以后我连图书馆所在的墨西哥街都不想去了。

选自《沙之书》

访谈

“博尔赫斯”与我

(节选)

采访者:丹尼尔·伯恩

《巧妙的回避》( Artful Dodge )1980年

与豪尔赫·路易斯·博尔赫斯面对面交谈,就是要沿着一座由他过往经历和情感体验构成的迷宫去追踪他。在这一过程中我们可能会见到各种各样绘着千奇百怪图案的围墙,它们可能是线索,也可能只是迷惑人的岔路,但要真正搞懂博尔赫斯,哪怕只是搞懂他的一部分,都必须先意识到这些线索和岔路指向博尔赫斯。我们不能指望每次找到的都是同一个博尔赫斯。那里不仅仅只有一个博尔赫斯,而是许多个。下面讲述的是《巧妙的回避》杂志于1980年4月25日遇见的那个豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。

1作家先是读者,再是作者

博尔赫斯:我想先说明一点:请直截了当地提问。不要问“您对未来怎么看”这一类的问题,因为在我看来未来有很多种,每一种都是完全不同的。

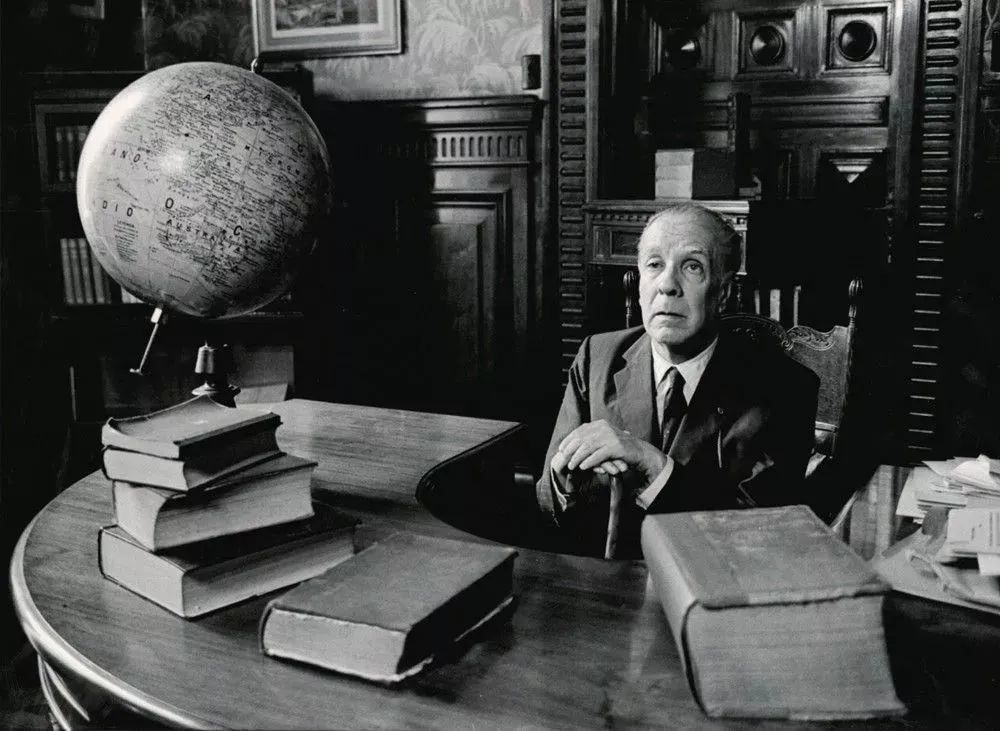

博尔赫斯在阿根廷国家图书馆

伯恩:我想了解跟您的过去以及您的影响有关的问题。

博尔赫斯:我能告诉你的只有他人对我产生的影响,至于我可能对他人造成的影响,我既不了解,也不关心。我总是先把自己看成读者,然后才是作者,后者或多或少都是无关紧要的。我觉得自己是个好读者,还是个能用多门外语进行阅读的好读者,尤其是英语,因为我最早接触到的诗歌都是以英语呈现的——源于我父亲对斯温伯恩、丁尼生以及济慈、雪莱等英国诗人的热爱——而不是以我的母语西班牙语呈现的。这对我而言就像是某种魔咒,尽管我不清楚它究竟是什么,但我能感受到它。我父亲允许我自由出入他的图书室。每当我回忆童年时,我想到的总是那些我读过的书。

伯恩:您真正称得上是一位爱书人。您能谈谈博览群书以及钟情于古籍带给您的写作上的帮助吗?它们是如何在您的写作中注入新鲜感的?

博尔赫斯在拉休达书店

博尔赫斯:我不知道我写的东西究竟算不算得上新鲜。我认为我实质上是属于19世纪的人。我生在上个世纪末,1899年。同时我读的书也很老派——我当然也读现代派作家的书——但我毕竟是读着狄更斯、《圣经》还有马克·吐温长大的。当然了,我对过去很感兴趣,也许原因之一在于我们无法改变过去,我是说你无法撤销过去。但过去说到底只是一段记忆、一个梦。你知道,我自己的过去就是不断变化的,特别是每当我回忆起过去,或是在书中看到有意思的地方的时候。我认为很多作家都对我有恩,特别是那些我耳熟能详的作家,还有那些完全融入了自己的母语和传统之中的作家。语言本质上就是一种传统。

2词语本身就具有生命

凯普:您认为词语本身就有内在的魔力吗?或者说它们承载的图像有某种魔力?

博尔赫斯:是的。举个例子吧,你若是用西班牙语写一首十四行诗,就得用到特定的词语。毕竟只有那几个韵脚。当然了,这些词可以充当隐喻,尽管看上去可能会显得突兀,因为你必须同时做到押韵。我甚至可以斗胆这么说——当然这只是个笼统的说法——也许英语中“月亮”(moon)这个单词和拉丁语或是西班牙语中的“月亮”(luna)有着不同的起源。英语中的“moon”发的是长音,是个很优美的词。法语中的“月亮”(lune)听上去也很美。但古英语中的“月亮”(mona)有两个音节,听上去就一点都不美。希腊语中的“月亮”(celena)就更糟糕了,是个三音节词。但英语中的“moon”着实很有意境,“moon”这个长音在别的语言,比方说西班牙语里是根本找不到的。我喜欢琢磨这些词,它们能给人以启迪。词语本身就是有生命的。

博尔赫斯在迈普街994号寓所

凯普:词语本身的生命和特定语境所赋予它的含义相比,哪个更重要?

博尔赫斯:我认为含义或多或少都是无关紧要的。重要的是情感本身,或者说是由情感生发出来的文字。在我看来没人能用一种无动于衷的方式写作。如果你真这么写了,写出来的东西也一定是非常矫揉造作的。我不喜欢这类作品。我认为如果一首诗真的写得很好,它应该能让你有种浑然天成的感觉,看不出作家努力的痕迹。文字应当自然地流淌。

凯普: 从一位诗人到另一位诗人,换了一套不同的神话体系,是否还能实现同样的诗歌表达效果?

博尔赫斯: 依我看,每位诗人都有他自己的一套神话体系,只不过他可能尚未意识到这一点。就比如人们都说博尔赫斯已经形成了他自己的一套神话体系,由老虎、刀锋和迷宫等意象交织而成,但我自己完全没注意到这一点。而另一方面,我的读者却一直都是旁观者清。我觉得也许这正是诗人的职责所在。提到美国,我总是会先想到沃尔特·惠特曼笔下的美利坚,“曼哈顿”这个词就是为他而造的。