华沙战后重建的图画模版,贝洛托“国王岩堡垒”重聚

十八世纪意大利风景画家贝洛托无比细腻地描绘城市与乡村的风貌,他对华沙旧貌的记录甚至成为二战后城市重建的模板。澎湃新闻获悉,7月22日起,英国国家美术馆将举办“意大利画家贝洛托:重聚的国王岩堡垒风景画”展览,展出以德累斯顿市历史遗迹“国王岩堡垒”为描写对象的5幅画作,其中一幅画《自北部眺望国王岩堡垒》是2017年的新近藏品,250年来首次公开展出。

本文“延伸阅读”部分刊发转自中国画院的文章《卡纳莱托叔侄的“城市景观画”与我国界画的功能性比较》,从不同角度理解中西艺术语境下的风景。

法国摄影师尤金·阿杰特用相机记录下了1900年代代初正在消逝的“老巴黎”,捷克摄影师约瑟夫·苏德克也带着无比的爱恋将20世纪上半叶的布拉格老城区定格在黑白胶片中。如果说照片对城市的记忆代表着“曾经存在的真实”的消逝,那么油画对城市的勾勒则引发了“对过去美好想象”的缅怀。

十八世纪意大利风景画家贝洛托的油画,就是一曲欧洲城市的挽歌。贝洛托对华沙旧貌的记录甚至成为二战后城市重建的模板(详见“延伸阅读”部分)。7月22日起,英国国家美术馆将举办“意大利画家贝洛托:重聚的国王岩堡垒风景画”展览,展出5幅以德国德累斯顿市历史遗迹“国王岩堡垒”为主题的油画,从不同视角展现这处山顶堡垒与周围景致。一幅2017年新入藏该馆的油画《自北部眺望国王岩堡垒》是250年来第一次公开展出。

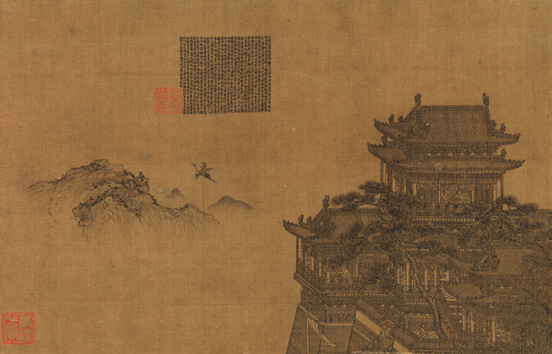

贝洛托《自北部眺望国王岩堡垒》(The Fortress of Ko nigstein from the North),1756-1758 图源:英国国家美术馆官网,下文同。

贝纳多·贝洛托(Bernardo Bellotto,1721-1780)是18世纪重要的意大利城市风景画家。这类对城市或其他景观的高度细致、通常大尺寸的描绘被称为景观画(veduta,意语),早在16世纪时已经兴起。

18世纪时,很多英国贵族到意大利“壮游”,接受文化熏陶,同时会带回一些熟知的风景图做纪念,景观绘画于是变得非常流行。到了18世纪中期,威尼斯逐渐演变为此类绘画的中心。

贝洛托是威尼斯画家加纳莱托(全名吉奥瓦尼·安东尼奥·卡纳尔,Giovanni Antonio Canal)的侄子,受训于加纳莱托,早年前往罗马以及意大利北部旅居、创作。1747年,贝洛托应波兰国王奥古斯都三世的邀请前往德累斯顿,成为其御用画师,直至1758年。此次在英国国家美术馆展出的“国王岩堡垒”系列正是贝洛托受奥古斯都三世委托绘制的约30幅德累斯顿及周边城市的风景画作之一。

贝洛托《国王岩堡垒:布鲁恩豪斯庭院》(The Fortress of K nigstein: Courtyard with the Brunnenhaus),1756-1758

国王岩堡垒俗称“萨克森的巴士底监狱”,是一座位于德国萨克森小瑞士山区山顶堡垒,俯瞰着国王岩镇。它是欧洲规模最大的山顶要塞之一。国王岩堡垒原为国家监狱,有数世纪的历史,见证了堡垒的军事与民生兴衰。

1756-1758年,贝洛托5次前往国王岩堡垒,从不同角度描绘这座欧洲规模最大的山顶堡垒。纵览整幅画面,可以看到这座屹立在山顶的宏伟建筑,近距离观察画作时,斑驳的城墙、站岗的士兵、正在放羊的牧人、晾晒衣物的妇女一一呈现。在《自西南眺望国王岩堡垒》这幅画中,广阔的蓝天白云,前景中的牧民和牲畜,与庄严的要塞形成了反差。而《自西北眺望国王岩堡垒》一画展现的戏剧性、纪念碑性,在18世纪其他风景画中实属罕见。

贝洛托《自西南眺望国王岩堡垒》(The Fortress of Ko nigstein from the South-West),1756-1758

贝洛托《自西北眺望国王岩堡垒》(The Fortress of Ko nigstein from the North-West),1756-1758

贝洛托《国王岩堡垒:马格达伦斯贝格庭院》(The Fortress of K nigstein: Courtyard with the Magdalenenburg),1756-1758

德累斯顿是贝洛托艺术生涯的重要一站。在德累斯顿,贝洛托的名声远扬,不仅是撒克逊宫廷最昂贵的画师,而且随即受到欧洲各王室的邀请,先后前往维也纳、慕尼黑、华沙绘制城市的面貌,扮演了将景观绘画带到欧洲其他城市的重要角色。

由于贝洛托有时会在画作上署名Bernardo Canaletto,以致敬自己的老师和叔叔加纳莱托,贝洛托的多幅作品曾长期被误认为由加纳莱托创作,他的艺术成就因此被忽视。相比加纳莱托的画面而言,贝洛托的用色更加冷凝,尤其擅长用堆砌颜料法(impasto)渲染天空氛围,画面的纪念碑性更加浓重,独具特色。

贝洛托《威尼斯:面朝圣十字区的运河》(Venice: The Grand Canal facing Santa Croce),约1738年

贝洛托《废墟风景随想》(A Caprice Landscape with Ruins)约1740年

除了德累斯顿,慕尼黑、华沙等欧洲北部城市也收入贝洛托笔下,他对华沙旧貌的精准记录甚至成为了二战后城市重建的模板。贝洛托对德累斯顿的描绘记录下了未被战争毁坏前的城市面貌,如今该系列景观图的大部分保存在德累斯顿绘画美术馆,为首相布律尔伯爵亨利希绘制的更小尺寸的作品大都在圣彼得堡冬宮艾尔米塔什博物馆。贝洛托将在威尼斯学到的绘画技法融入独特的全景式风景画中,推动传统风景绘画向一个全新的方向发展。

展览将持续至10月31日。

(本文资料来源:英国国家美术馆官网、《贝纳多·贝洛托的城市记忆》。)

延伸阅读

卡纳莱托叔侄的“城市景观画”与我国界画的功能性比较

王加/文

作为我国传统国画中一类历史悠久的特殊细分画种,以界尺作画而得名的界画是最能精确描摹建筑结构与细节的绘画技法。从先秦以近似于建筑工程图纸的样式出现,到晚唐至宋元发展至巅峰,再到明清日渐没落,界画盛极而衰的发展史恰好反映出我国绘画艺术从追求极尽工细到崇尚内心情感表达进而鄙视“匠气”的审美趋势转变。在西方艺术史中,也有一种与我国界画有着相似功能性的细分画种在十八世纪的欧洲大陆风靡。

卡纳莱托 威尼斯大运河入口 布面油画

1730年 〔美〕波士顿艺术博物馆

十七至十八世纪,一股名为“壮游”(Grand Tour)的社会风潮席卷欧洲。这一由年轻贵族和知识分子为主体、前往法国和意大利游历的传统被视为当事人成年之后的一次最具教育意义的“见世面”人文之旅。其主要价值在于通过旅行可以接触到古典时期和文艺复兴时期的文化遗产,并提供了欣赏特定名作或聆听特定音乐的宝贵机会。遍地古迹的意大利则当仁不让地成为“壮游”风潮最受欢迎的必到之处。除了“永恒之城”罗马和“文艺复兴艺术摇篮”的佛罗伦萨,风景如画的水城威尼斯也汇集了大量富有的欧洲贵族。也正是从那时开始,能够代表当地风土人情,并为到此一游留念的旅行纪念品业开始兴起。对于不能同往目睹美景的人们,唯一能让他们一饱眼福、“望梅止渴”的渠道便是能够完整呈现当地城市风光和名胜古迹的画作。因此,能够如实地呈现水城风貌的“城市景观画”(Veduta)应运而生。这一画种真实细致地描绘一处特定地点,最常见的如一个城镇或城市。最能代表此绘画门类的大师便是出生于威尼斯城的叔侄二人——卡纳莱托[Canaletto,本名乔瓦尼·安东尼奥·卡纳尔(Giovanni Antonio Canal)]和贝纳尔多·贝洛托(Bernardo Bellotto)。

在摄影技术尚未诞生的十八世纪,卡纳莱托叔侄二人的“城市景观画”不仅为“壮游”的欧洲贵族们提供了旅行最恰当的纪念品,还成了欧洲名城风光绝佳的传播渠道。二人的广角城市景观画可被视为今日手机拍照功能中“广角全景拍摄”的前身:在一个视窗般的构图中,城市的街景或名胜古迹以精准的透视、严谨的布局和一丝不苟的建筑细节而呈现。身为盛行于十八世纪的“透视风景画派”(Vedutismo)的奠基人,卡纳莱托笔下的水城风光在西方艺术史中占有独特的地位。得益于大量版画印刷品的传播,他的画作是摄影技术诞生前那些从未到过威尼斯的人对这座城市的初始印象;他的观察方法对之后的瓜尔迪家族、J.M.W.透纳、莫奈、雷诺阿前往威尼斯创作风格各异的风景画有着启发式的影响。尽管在他们之后活跃于威尼斯的瓜尔迪家族同样以城市景观画闻名,家族中最负盛名的弗朗切斯科·瓜尔迪(Francesco Guardi)笔下的水城更强调画面所传递出的整体氛围,作品更鲜活、更具烟火气,并强调空气透视为水城所提供的独特虚幻朦胧感,不过卡纳莱托叔侄所创作的城市景观画因其近乎偏执地追求对城市规划和建筑细节的“绝对精确”,而在形式上更接近于我国传统的界画。

显然,界画和城市景观画在表现手法和观察方法上有着本质上的不同。前者以我国传统水墨勾勒为基础,采用散点透视法,除对亭台楼阁的建筑本身要求绝对精确外,画面的背景仍保持我国山水画传统中讲究意境的大量留白。反观以油彩绘制的城市景观画则运用单点线性透视法,辅以对建筑光影的写实描摹来呈现场景的立体纵深,这类作品遵循着西方风景画力图还原肉眼所见真实的传统,对天空、运河等自然环境的描绘均力图反映客观事实。画作的场景如同一个对观者打开的视窗般逼真。然而,无论是在创作手法还是在功能性上,在我国有着悠久历史的界画与在西方盛极一时的城市景观画实则有着诸多共同点。

首先,二者均需依靠工具辅助作画。为了保证横平竖直,界画的主要辅助工具是界尺。鲁迅先生在1934年《致魏猛克信》中曾对界画的描绘方式有着极清晰的记述:“古人之‘铁线描’,在人物虽不用器械,但有屋宇之类,是利用器械的。我看是一只界尺,还有一只半圆的木杆,将这靠住毛笔,紧紧捏住挨了界尺划过去,便既不弯曲,又无粗细了,这种图,谓之‘界画’。”相比之下,卡纳莱托叔侄在创作城市景观画时除了使用尺子,还需借助指南针和暗箱,前者为了确定建筑的准确光源方向进而绘制物体阴影,后者则用来实现建筑间精准的科学透视关系。

其次,二者都追求对建筑细节描绘的绝对精确。界画的特点在于精确工整、细致严谨。据传五代时期,后汉画院画家赵忠义受命画《关将军起玉泉寺图》。完工后,皇帝命工匠校验画中建筑结构是否准确。工匠仔细查验后回复道,画中的建筑如同真的一样,毫厘不差。有两个关键词用来形容界画的分毫不差:一是“以毫计寸”,建筑物的比例能够精确到工匠能按照尺寸换算施工;二是“折算无亏”,建筑物的长宽比随着透视深度而等比折减。值得一提的是,我国的界画大师们是在西方还未将焦点透视法引入绘画之前便掌握了这一原理,在保证建筑细节准确的基础上,还让画中的亭台楼阁呈现出立体感。《宣和画谱》中在介绍晚唐界画名家尹继昭时曾用了“隐算学家乘除法于其间”的结论,由此可见,我国界画的精确实则也离不开数学和科学。这与风靡十八世纪的城市景观画实则不谋而合。反观卡纳莱托叔侄,二人绘制城市景观画的方式其实很像如今我们在用广角镜头拍摄照片后对着图像“照葫芦画瓢”。卡纳莱托曾在一本素描簿和一些草图中详细记录了他的工作室是如何“构建”城市景观画的:他会使用一种能够放在狭小空间如窗户上或架在贡多拉船上的便携式暗箱,用铅笔快速勾勒出大运河上的宫殿轮廓;然后再返回工作室用钢笔和墨水绘制草图。在这期间,他还要不断地“人工”改变视角去合理安排广场、教堂、桥梁等建筑,以适应观画者的位置,因为轻型便携式暗箱和较小的孔在透过光线后只能产生一个相对收缩受限的画面。与此同时,对大自然的背景渲染同样需要考虑进去。叔侄俩作品风格最明显的区别在于天气:卡纳莱托笔下的水城风光多半是理想化的晴空万里,更适合做纪念品;而贝纳尔多·贝洛托的欧洲名城景观则色调偏暗,更忠于各地气候的写实表现。综上所述,为了实现卡纳莱托叔侄二人笔下如舞台布景般精致的“人工构图”,科学仪器的辅助是实现如肉眼所见般真实画面的必备条件。

《清明上河图》卷(局部),北宋,张择端作,绢本,淡设色,纵24.8厘米,横528厘米。

再者,界画和城市景观画对反映当时建筑风貌和生活习俗均有着重要的纪实价值。如被公认为我国十大传世名画的北宋张择端《清明上河图》中,不仅生动地展现了当时汴京城人们真实的生活场景,还将桥梁、房屋、城楼等宋代建筑详尽地描摹下来。对于我国易被损毁的木结构建筑而言,画中所绘入的图像在艺术表现之外还兼具重要的史料价值。无独有偶,卡纳莱托存世的多幅描绘威尼斯人庆祝耶稣升天节时壮观庆典的作品则将水城最具辨识度的总督宫、圣马可广场、载着总督的巨型龙舟,以及人们在庆典中的服饰、习俗,均如实地反映在画中。由此可见,界画和城市景观画在没有摄影技术的时代,还成了记载当时社会风俗无可替代的图像资料。

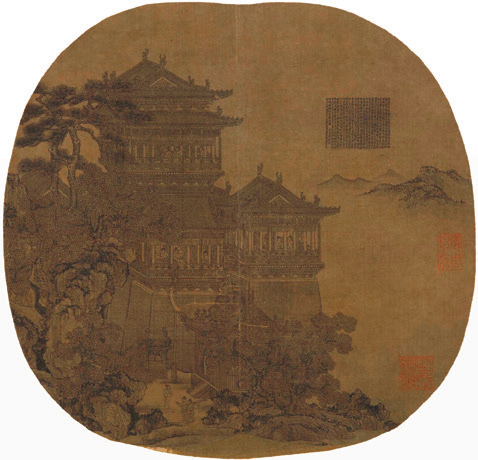

(元) 夏永 黄鹤楼 (局部) 绢本墨笔

纵20.6厘米 横26.7厘米 〔美〕大都会艺术博物馆

然而值得注意的是,除了《清明上河图》,很多传世界画,如元代李容瑾的《汉苑图》、夏永的《黄鹤楼图》和《岳阳楼图》等,大都专注于描绘一座著名建筑或风景名胜。因此,界画能够如实地记录一座宏伟的单体建筑,并根据画中图像进行修复或重建。1999年9月,根据《清明上河图》画中对曾在汴京城中真实存在的没有桥墩的木结构虹桥的精准描绘,上海青浦的金泽古镇将这座桥按照原样复原,名为普庆桥。这也成了根据界画局部复原单体建筑的经典案例之一。反观借助暗箱创作的城市景观画,其优势在于作品所呈现的不光是一座建筑的细节,而是将一个完整的街区或城市的建筑关系全部精准地记录下来。这显然是用长卷和散点透视法来表现的界画所不具备的。因此,仅在欧洲活跃了近一个世纪的城市景观画,拥有一个存在上千年的界画所不具备的可能性:根据画作来进行古城遗迹修复。这也是二者最大的功能性差异。

根据城市景观画重建古城的经典个案,当属波兰参照卡纳莱托的侄子贝纳尔多·贝洛托的26幅华沙城市景观画对二战期间几乎被夷为平地的华沙老城进行修复,并最终凭借重建后的“新城”进入世界文化遗产名录。

和叔叔卡纳莱托专注于纪录威尼斯风光不同的是,侄子贝洛托的足迹则遍布欧洲大陆。沿用了叔父大名的他,先后在德累斯顿萨克森选地侯奥古斯都二世、奥地利国母玛丽亚·特蕾莎、巴伐利亚选地侯马克西米利安三世麾下担任宫廷画家,并接受各位雇主的委约创作了海量的欧洲名城景观。1768年他来到波兰华沙,受雇于最后一位波兰国王斯坦尼斯瓦夫二世,并于1770年至1780年十年间完成了记录华沙城名胜古迹、教堂街区等城市风光的26幅景观画。整套画家艺术生涯的代表作自完成后集中镶嵌在由他亲自参与设计的波兰皇宫“卡纳莱托房间”(Canaletto Room)中,作为大臣们等候觐见国王的客厅。如今,这间布满贝纳尔多·贝洛托真迹的房间已经成了在1984年重建后的波兰皇宫中最受游客欢迎的展厅。当我身临其境站在“卡纳莱托房间”中慢慢品味时,除了惊叹于画作的细节,那种走进历史的现场感确是无论如何没法从观画中感受到的。我想,贝洛托肯定无论如何也想不到,自己奉命创作的华沙城市风光,彻底改变了这座东欧古城的命运。

卡纳莱托房间

卡纳莱托房间

卡纳莱托房间

第二次世界大战给波兰首都华沙带来了毁灭性的打击:85%以上的华沙城被摧毁,260个街区只有6个得以幸存,历史悠久的老城区几乎被德军夷为平地。要知道,连包括“卡纳莱托房间”在内的波兰皇宫都未能幸免。整座城市毁灭程度之惨烈,以至于到战后讨论城市重建计划时,根本无法进行翻修而只能将所有遗址推平彻底重建。不仅如此,由华沙市长主持的“首都重建办公室”还意识到了一个异常棘手的问题:在一片废墟之中,在大量历史资料被毁的现实面前,用什么史料文献作为重建华沙老城的参照物呢?这时,在二战中幸免于难的26幅贝纳尔多·贝洛托绘制的华沙老城景观意外地成了唯一的答案。

(元)夏永 岳阳楼图 绢本墨笔

纵24.4厘米 横26.2厘米 故宫博物院藏

笔者曾两次前往华沙,途经老城广场,每每对修复后的完整性拍案叫绝。在1945年至1966年的整个老城重建过程中,最难能可贵的不是修旧如旧,而是在尽可能使用原有材料和旧时技术的前提条件下,严格忠于十四至十八世纪的城市原貌,进而打造华沙“新”老城的理念和决心。被毁于一旦的老城区之所以能重获新生,“贝洛托的遗产”绝对功不可没。首先,画家所描绘的恰好是十八世纪的华沙城风光,符合重建工程的时间范围;其次,得益于贝洛托笔下如强迫症般精确的建筑细节、严格的科学线性透视构图以及照片般还原的城市氛围,这26幅城市景观画几乎成了华沙人民在决定修复老城区时的唯一参照物,远比建筑图纸更为鲜活。毕竟凭借图纸仅能恢复一栋建筑,而贝洛托的画作则将城中每栋建筑、每座教堂,甚至每条街区均极尽精致地勾勒下来,这一“无心插柳柳成荫”的伟业让复原一座风景秀丽的古城这个不可能完成的任务得以实现。1980年,战后“涅”的华沙老城申遗成功。世界遗产委员会的专业咨询机构——ICOMOS(国际古迹遗址理事会)认为重建后的华沙老城其“原真性”与1945年至1966年间的特殊历史相关联,特别强调重获新生的波兰首都是“一个全球杰出的文化重建象征,具有重大的历史意义”。因此,华沙老城(申遗后被称为“华沙历史中心”)也是世界文化遗产名录中的特例。之所以能完整地复原整座城市,外乡人贝纳尔多·贝洛托为波兰人民留下的26幅城市景观画居功至伟。凭借一组画作重建一座古城,即便在漫长的西方艺术史中也算是独孤求败的存在。由此案例可见,具象写实的城市景观画在古城修复中确实要比记录单体建筑的界画拥有更多的独特功能性。

卡纳莱托 礼舟升天节 布面油画

1745—1750年 〔西〕马德里提森博内米萨博物馆藏

(本文原载于北京画院《大匠之门》)