王飞燕:奎章阁藏本《西厢双文传》翻译与注释中的几个问题

2021-05-12

2021-05-12

1

1. 绪言

近代之前,中国的古典小说传入朝鲜并为朝鲜读者所喜爱者,为数颇多。由于朝鲜的士大夫阶层大部分都精通汉文,因此很多作品不需要翻译,同样可以在朝鲜被广泛地阅读接受。

但也有一部分读者对汉文并不精通,但又对中国小说甚感兴趣,因为这样的读者层的存在,一部分中国小说被翻译成了当时的谚文,即朝鲜语。

整体而言,对于传入朝鲜的中国小说,精于汉文者可直接阅读原作,而疏于汉文者则可阅读谚文译作,均能各得其乐。

《中国古典小说和戏曲研究资料总集》,闵宽东、郑宣景、刘承炫著,学古房2011年。

朝鲜虽然也有诸如盘索里( )之类的说唱文学,但并没有像中国的传统戏曲一样的艺术形式。因此,虽然出使燕京或者游览过中国其他地域的文人们留下了不少关于观览中国戏曲的记录,在朝鲜国内,也有一部分读者多少知道一些中国传统戏曲的特点,但若究其细节,他们却并不是十分清楚。

在这种情况下,《西厢记》能够传入朝鲜,并得到了很多文人与一般读者的喜爱,出现了大量的抄本,不能不说是一件颇为奇特的事情。当然,在这里需要指出的一点是,对于朝鲜的读者而言,《西厢记》是一部用来阅读的案头作品,而不是一部用于舞台演出的戏曲作品。

这与中国文学史上到了明代中后期开始出现大量的作为案头读物的戏曲作品的现象也是有相通之处的。因此,《西厢记》虽然与古典小说文体不同,但其在朝鲜的传播与翻译,在本质上与一般的中国古典小说并无二致。

朝鲜时期传入朝鲜的中国古典小说与戏曲的译作中,采取原文与译文同时录入的对译形式的作品并不多,就笔者寡闻所知,似乎只有乐善斋本《红楼梦》与《西厢记》两种。

乐善斋本《红楼梦》目前看来似乎是孤本,韩国尚未发现有其他异本。而《西厢记》的抄本,则有将近百种,其中有很多是对译本。因此,从某种意义上而言,说《西厢记》是朝鲜时期对译译本最多的中国作品,似乎也并不为过。

就翻译而言,若只求阅读之趣,破闲之乐,则只有译文便可,不需要将原文与译文同时加以录入;若译作采取的是对译形式,则可知译者与读者所求,应并非单纯在于某一故事,而是在原作文字之上的一些东西。

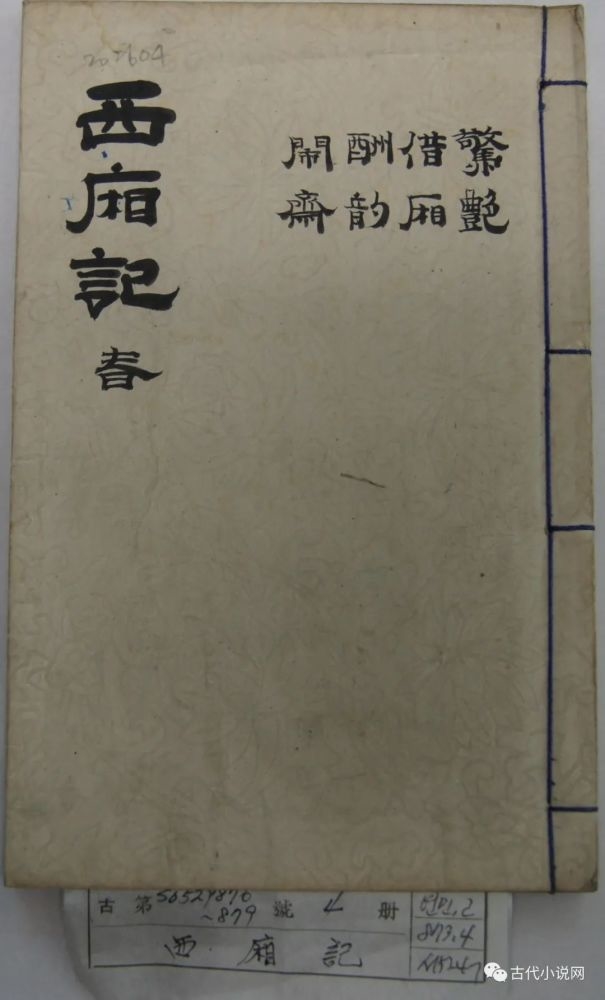

奎章阁藏本《西厢双文传》封面

韩国学界对《西厢记》的研究,已经取得了可观的成果,研究范围与主题广泛地涉及了有关《西厢记》的文献整理、传播与接受、版本、不同译本的类型、翻译、以及对韩国汉文戏曲创作的影响等等。因本稿意在探讨翻译的问题,在此仅就翻译方面的先行研究做一个简单的整理。

整体而言,韩国学者在探讨《西厢记》的翻译问题时,大都倾向于宏观视角的分析。其中,刘承炫·闵宽东将韩国所藏的《西厢记》抄本按时间顺序分为了五种类型:

第一,将原文直接加以抄录或者在抄录的过程中略加悬吐的传抄本;第二,将原文直接加以抄录,并加上汉文批注的批注本;第三,原文全录,附有批注,但只对曲文进行翻译的曲文翻译本;第四,各种形态的全译本,包括将原文全录之后加以翻译的译本,也有在原文上加上悬吐、附加注释的批注本。第五,将戏曲的形式全部排除,全用韩文进行改译的小说改译本。

以上列举的抄本类型中,除了第一种之外,其余的都与翻译有关。

在该论文中,两位研究者具体研究了曲文的翻译,对比了韩文本与韩汉文混用本,以及活字本的不同特征,认为韩文本的可读性最强,有可能是精通汉文的译官所译;韩汉文混用本,对现代的韩国读者来说,或许可读性不是很高,但是对于精通汉文的朝鲜时期的读者而言,应该没有问题,该类型的译者应该是虽然精通汉文,但是对中国的口语不甚熟悉的人;而活字本后来逐渐倾向于韩文译本,可读性也有所提高。

《韩国所藏中国古典戏曲(弹词、鼓词)版本与解题》

如同刘承炫·闵宽东一样,韩国的大部分研究者均是以文字,即韩文还是汉文来对《西厢记》的不同版本或译本进行分类,其中论述最为详细的,当属尹智杨的博士学位论文。

尹智杨在论文中将《西厢记》的不同版本分为了五大系列:

第一,西厢辨系列。该系列将原文全部收录,只对曲文进行了翻译,译文的形式是只略比悬吐多一点的直译,汉字使用的频度很高,批注也很多。因此论者推测其译者或者潜在读者应该是汉字识者层人士。

第二,修绠室本系列。这一系列的译本是所有译本中传播范围最广,流传时间最长的译本。初期的译本只翻译了曲文,后来的译本才对科白也进行了翻译,并附上了序文。

第三,续篇完译本系列。该系列译本的最大特征就是将一般被认为是续篇的第五部进行了翻译。该系列的译本对曲文和科白都进行了翻译,译文全用韩语。

由此可知该系列译本的读者应该是韩文识者层。然而,该系列译本中在原文上加上悬吐,且双行小字的夹注中汉字的使用频度很高,由此可知该系列的读者应该广泛地包括了汉文识者层与韩文识者层。

第四,醉心记系列。该系列的译本同样对曲文和科白都进行了翻译,译文全用韩语,且双行小字的夹注中汉字的使用频度很高,由此可知该系列的读者也包括汉文识者层与韩文识者层。

第五,其他译本。尹智杨的研究视角同样是宏观的,并没有对各系列的翻译情况进行具体的分析说明。

此外,金晓民在研究朝鲜时期的读者们是如何接受《西厢记》的问题时,指出大量抄本的存在表现了读者们对《西厢记》存在一种“学习性的态度”,而对译的形式则突出了读者们重视原文的观念。

渊民纪念馆本

另外,论者在研究《西厢记谚抄》的翻译情况时,指出该译本是一种排除了原作中的戏曲要素的小说体改译本,其翻译参考了之前很多其他译本,尤其是《批注西厢记》中的相关内容。

因为《西厢记》在朝鲜时期的译本甚多,因此研究者们在研究翻译问题时,大多选择了从宏观视角出发,对比不同系列(主要是使用语言的差别)的译本之间翻译的不同,并指出一些翻译上存在的问题,而针对某一译本的具体的翻译情况的研究论文并不多见。

中国学界到目前为止,对《西厢记》在朝鲜的传播与接受情况,也有一些简单的论述,其中的一部分研究者是在中国求学或者做研究的韩国学者。

其中,高仁淑的博士学位论文,比较全面地介绍了十六世纪中叶到二十世纪中国戏曲对韩国戏曲的影响,论文中详细地介绍了朝鲜时期对《西厢记》的接受情况,但并没有对翻译的情况做具体的探讨。此外,高奈延与赵春宁也对此有过论述,但同样没有具体地言及翻译问题。

笔者此番受到首尔大学奎章阁韩国学研究院的研究资助,以奎章阁收藏的数据作为对象进行研究。

因笔者一直以来对朝鲜时期对中国文学的翻译,尤其是采取对译形式的译本甚感兴趣,因此选择了奎章阁藏本《西厢双文传》作为研究对象。

奎章阁藏本《西厢双文传》首页

该译本采取的是汉韩对译形式,作品分为乾坤两册,干册前题有“时白羊孟春书于巽云斋中”的“西厢记序”,以及金圣叹的“痛哭古人”与“留赠后人”两篇序文。译文只到第十六折“惊梦”,续篇只录原文,没有翻译,行间有双行小字批。作品的天头处有汉文注释与批评,间或杂有部分韩文解释。

在选择研究对象时,奎章阁收藏的后叹先生集注《西厢记》(以下简称“后叹先生集注本”)同样引起了笔者的兴趣,该本集注丰富多彩,解读方式新颖独特,在《西厢记》的众多抄本中独具特色,因此笔者决定将其作为比较对象进行考察。

此外,笔者因机缘巧合有幸阅读过渊民纪念馆藏本与檀国大学藏本两部《西厢记》译本,在此也有意将其作为比较对象,通过对比的方式来对具体的翻译情况进行探讨。

虽然刘承炫与尹智杨的研究都曾指出,朝鲜时期的《西厢记》译本众多,可以分为很多系列,但本稿在此想要关注的是每一个译本的独立特色,在这一点上,本稿定为比较对象所使用的三部译本都各具特色。且与之前研究者的宏观视角不同,笔者在此将转换一下视角,对翻译的情况进行具体的探讨。

比较文学理论的奠基者法国学者梵蒂根曾经指出,比较文学家应该考虑的,“不是作家作品实际如何,而是他们被别人认为如何。”也就是考察一部作品在“他者”的眼中被理解成了怎样的作品。《比较文学论》

对此,本稿的探讨也将同时揭示出朝鲜的译者与读者是怎样理解、评价《西厢记》的问题。

笔者作为中国研究者,无论是在文化背景,还是在知识体系的构成方面,都与韩国研究者有不同之处。在研究《西厢记》在朝鲜时期的翻译问题上,笔者的视角和观点或许能展示出对《西厢记》翻译研究的另外一种解读方式。

2

2. 奎章阁藏本《西厢双文传》的翻译与注释中的几个问题

正如很多研究者都曾指出过的一样,处于汉字文化圈内的朝鲜,虽然绝大多数的文人对汉字与汉文均颇为精通,但他们对中国的白话文却不甚熟悉,除了译官以及一些特殊身份的人之外,大部分的朝鲜人对中国人日常所用的口语并不熟悉。

到了朝鲜末期,朝鲜文人对中国白话文的熟悉程度较之以前大为提高,但在解读方面依然存在一些问题。白话文中也尤其以一些方言俚语与俗语之类理解起来更为困难。本章中将对《西厢双文传》中出现的此类问题进行一番具体的探讨。

在进入具体的考察之前,首先来简单地看一下该译本的序文中对其翻译过程的一些说明。译者在作品前面的〈西厢记序〉中言道:

西厢记,世所称才子奇书也,然科白词牌,人多未晓,不得其辞,焉得其意。余尝病之,广搜注释诸本,删其繁而撮其要,乃以训民正言反解,然后辞理条畅。一篇朗读,座上人无不啧啧称奇,虽村夫贾竖,亦可听其辞而解其意。于是乎,西厢记人皆知其为绝世妙文也。

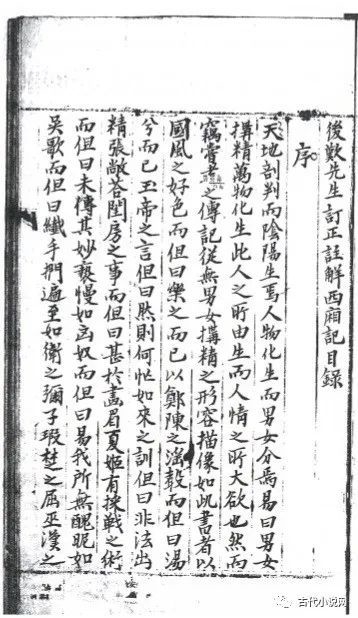

后叹先生集注本序文页

引用文中所言的“注释诸本”,虽然所指的可能是注释本,而非单纯的译本。但纵观朝鲜时期《西厢记》的诸多译本,可知其中的注释与翻译基本都是一体的。

《西厢双文传》也同样是注释与翻译皆有。因此可以推测,该译本的注释与翻译均参考了很多之前的注释本或译本。

虽然无法确切地知道其所参考的版本有哪些,但至少可以知道,该译本的注释与翻译均与之前的版本有着密切的关系。由此也可以推知,该译本中出现的诸般问题,应该不是该译本独有的问题,而是在《西厢记》的朝鲜译本中普遍存在的问题。

另外,后叹先生在其集注本中,对译者需要具备的语言能力与知识体系有过以下发言:

自非深得于华伩之方言,宋师之语类,与夫古乐府、元人曲、奇奇妙妙之词,则鲜或通其文理,断其句读,其安能看得仔细,说得丁宁乎?

后叹先生强调,要正确地理解《西厢记》的内容,至少需要对“华伩之方言,宋师之语类,与夫古乐府、元人曲、奇奇妙妙之词”有基本地了解,只有具备这些知识,才能够“通其文理,断其句读”。

事实上,后叹先生所言及的这些问题也正是在翻译中容易出现问题的地方。我们在接下来的考察中将对这些问题进行具体的分析探讨。