梁实秋任教复旦是“毛选”注释都提到的,可他为何很少写到、忆到复旦

梁实秋先生曾与复旦有缘。

1991年版《毛泽东选集》有关“梁实秋”的注释称:“梁实秋(一九〇三——一九八七),北京人。新月社主要成员。先后在复旦大学、北京大学等校任教。”这是有关梁实秋任教复旦的权威表述。不过,1949年前,梁实秋曾先后在东南大学、暨南大学、中国公学、光华大学、复旦大学、青岛大学、北京大学、中山大学和北平师大等多所大学任教,“毛选”注释仅列出复旦、北大两校,不知何因。我又想,假如让梁实秋自己从上述大学中举出两校为例,他会选择复旦吗?

1927年春,北伐军打到南京,南京城内兵荒马乱,正在南京东南大学任教的梁实秋遂迁往上海。同年秋,他分别在真如暨南大学(下简称暨南)、沪西光华大学(下简称光华)、吴淞中国公学(下简称中公)和江湾复旦大学任教。对于暨南、光华和中公,梁实秋生前都写过回忆文字,“每星期要去吴淞两三次”“要去真如三次”(《火车》)。他还写过几位那里的同事:暨南外文系主任叶公超“因兼图书馆长,而且是独身,所以就住在图书馆楼下一小室,床上桌上椅上全是书”(《叶公超二三事》);诗人徐志摩“在光华大学也教一点书,但他不是职业的教师,他是一个浪漫的自由主义者”(《关于徐志摩》);中公校长胡适经常在校长办公室内被学生围着索要墨宝,“先生是来者不拒,谈笑风生,顾而乐之,但是也常累得满头大汗”(《不要被人牵着鼻子走!》);教国文的沈从文初登中公讲坛,“不善言词”“怯场”“颇为受窘”,然而却另有收获——与英语系女生张兆和一见钟情,遂穷追不舍。张兆和“带着一大包从文写给她的信去谒见胡适校长”“胡先生皱着眉头,板着面孔,细心听她陈述,然后绽出一丝笑容,温和地对她说:‘我劝你嫁给他。’”(《忆沈从文》)这些描述栩栩如生,读之若身临其境。

梁实秋1940年任教复旦聘书存根之一(复旦档案馆藏)

梁实秋回忆过复旦往事吗?我没有读到过。几天前,我到复旦档案馆查找档案,在《复旦大学同学录》(含“教师录”)中找到了梁实秋为“大学部教员”的记录:1927年秋,他教授科目为“文学史,戏剧,文学评论”;1928年春,教授科目稍有变化,为“英文文学史,戏剧,英讽刺文学”;1928年秋和1929年春,科目为“戏剧学,英讽刺文学”;1929年秋,科目又改为“文学批评”。大约就在1929年秋这一学期结束后不久,他离沪北上,先后到青岛大学和北京大学任教。1938年,他辗转重庆,一度住在北碚“雅舍”。复旦档案馆保存的一份由代理校长钱永铭、副校长吴南轩签发的聘书存根显示,1940年3月,梁实秋曾被聘为北碚复旦中国/外国文学系兼任教授,“一、任期自民国廿九年三月一日起至本学期结束止(六月底);二、每周授课贰小时,薪金肆元……”可见,梁实秋两度与复旦交集。但是,他生前却很少忆述复旦细节,以致不少研究者干脆绕开这一话题——他那篇著名散文《北碚旧游》,洋洋一万五千余字,只字不提复旦。

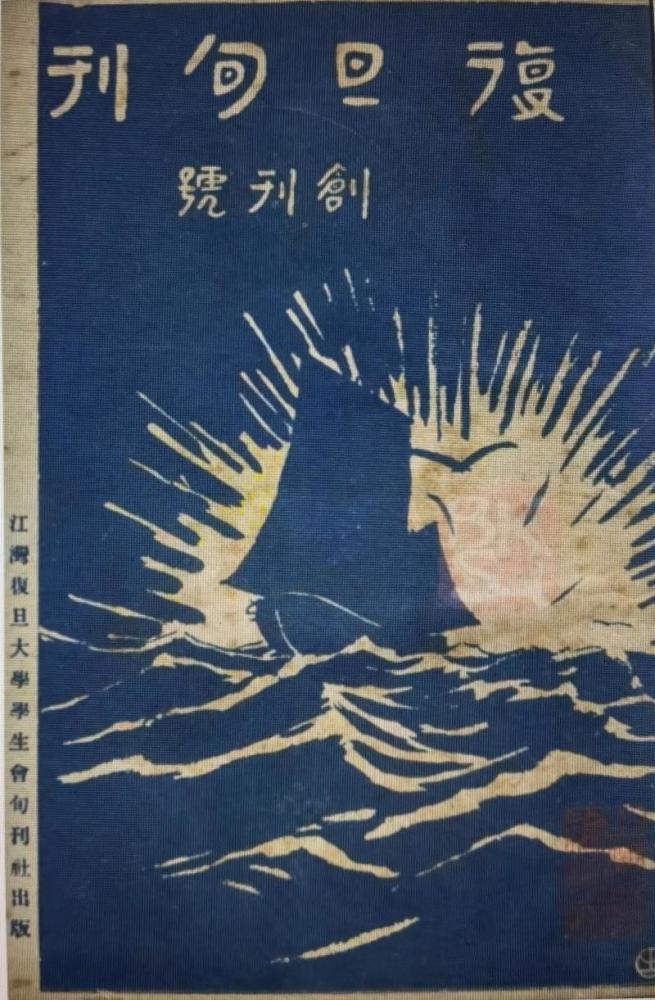

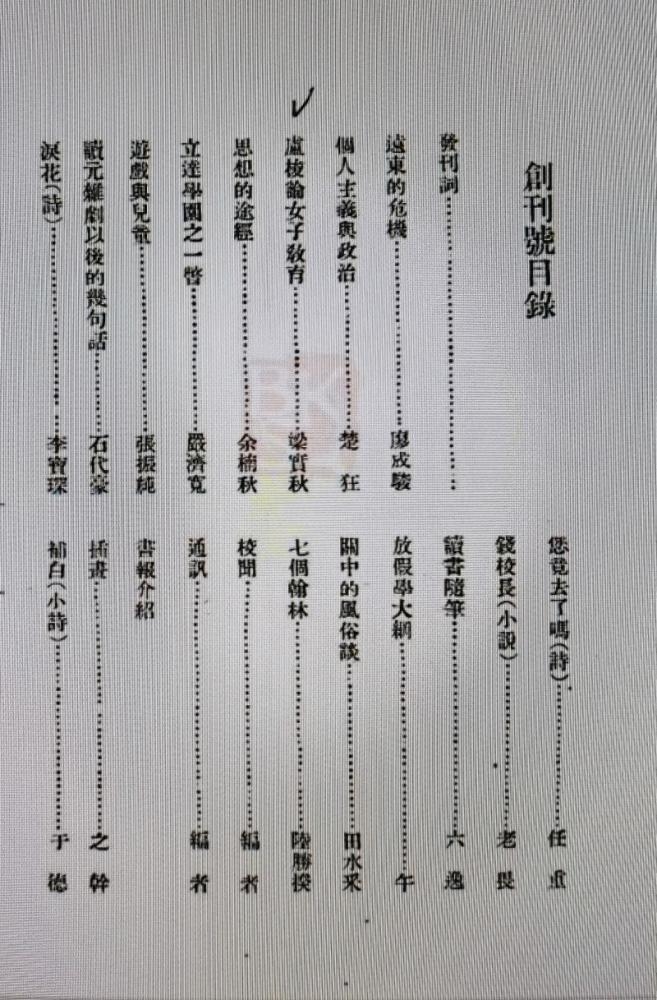

再细究一下,梁实秋与复旦交集,不仅限于教书。他与鲁迅那场轰动文坛的论战,恰恰与复旦有点瓜葛。论战的导火索——梁实秋那篇《卢梭论女子教育》文章,就刊登在《复旦旬刊》创刊号上。《复旦旬刊》是由复旦学生会创办的一本校园刊物,阵容强大,编辑顾问由陈望道、余楠秋、孙本文、金通尹、孙锡麒、李权时和洪深等著名教授组成。1927年11月创刊前,一位学生向老师索稿,梁实秋遂将一年前(1926年12月15日)刊于北京《晨报副刊》上的旧稿《卢梭论女子教育》交付。11月初,《复旦旬刊》创刊号正式出版,刊有《卢梭论女子教育》一文。文中梁实秋将法国启蒙思想家卢梭讽刺了一番,认为现代男女平等教育有辱女性人格;注重女子经济独立,“这实在是极不自然的事,也可说是现代女子教育的一个缺憾”。

《复旦旬刊》创刊号封面

《复旦旬刊》创刊号目录,其中可见梁文《卢梭论女子教育》

该文刊出后,引起轩然大波。最早的批评来自复旦校园。11月10日,一位署名“振球”的复旦女生撰文称:“我接到手里翻开目录一看,使我最先发现的便是梁实秋先生的‘卢梭论女子教育’……很迅速的翻开内容来拜读了。但是,结果使我很失望!”“我们不晓得梁先生的居心究竟怎样?难道要我们女子永处于被男子玩弄、压迫的‘特性’地位,男子可以做的事,我们永远不好去做吗?”(《和梁实秋先生谈谈“卢梭论女子教育”》刊于《幻洲》1928年第2卷第7期)另一位署名“研新”的复旦学生则投稿《复旦旬刊》,批评梁实秋“误解人格的意义”“误解男女平等的观念”“误认女子的特性”“以为理家的事是女子做的,赛足球、做省长的事是男子做的,女子不应‘越俎代庖’……梁先生想化腐臭为神奇,也未免白费了气力”。(《读梁实秋先生的〈卢梭论女子教育〉后》)

对于学生的批评,梁实秋有点不服气,致信《复旦旬刊》编辑部称:“吾人撰述学术文字,首宜屏除意气,在文字方面尤当力求点检,粗俗鄙陋之词句,与讥讪揶揄之语调,皆应避免,因讨论学术之文字,体例固应如此。近人为文,常趋于轻浮一派,且喜牵涉个人,非所以讨论学术之道也。秋之专攻,在于批评,故读他人评我之文最为欣幸,惟批评之态度必须求其严谨耳。”(《通讯》刊于《复旦旬刊》1927年第4期)显然,在个人权威受到学生挑战后,梁实秋并未做好应战准备,而是拿“文字”和“态度”说事,避其锋芒,以守为攻。

令梁实秋意想不到的是,接下来,一个更强大的论敌出现了——鲁迅读了《卢梭论女子教育》。1927年10月3日,鲁迅从广州抵达上海,不久寓居景云里。11月2日,他应陈望道教授邀请,前往复旦简公堂演讲。《复旦旬刊》创刊号上《卢梭论女子教育》一文,引起了鲁迅的警觉,认为它是开新文化运动的倒车。于是,他在1928年1月7日的《语丝》周刊上,发表《卢梭和胃口》一文,打响了与梁实秋论战的第一枪。

这场论战的是非曲直,不是本文论述重点。翻检若干论战文章,其中一篇复旦学生的檄文,却让我眼睛一亮。作者署名“刈刺”,他在鲁迅等主编的《萌芽月刊》上揭露称,梁实秋说自己“在讲堂上教书站酸了腿”“说干了口”,也是“无产阶级”,“在我看来与事实不符”:“梁教授上课时,那一副白嫩的架子是分分明明的摆在那特制的椅子上的;坐麻了屁股也许有的,有什么酸了腿的苦痛,那真是故意骇人!”“在讲主项课程的时候,我们只看到那白嫩的眼皮慢慢下合,声音就像病猫一样,会干了口,那也只有‘天晓得’!第二,梁先生是会抹尾的,一点钟只上了三十分,于是,就姗姗离去了。”“请你们去拟想这位人物吧:一部汽车——翠绿的崭新的,而且里面垫着为我所不认识的上等的呢绒。这是梁教授每次来学校时坐的(不消说是他的了吧)。你们想这汽车里是装的一只什么怪物?——无产阶级,吓吓!”(《关于梁实秋自称无产阶级的一点更正》)

文末,“刈刺”还不忘亮明“复旦学生”的身份:“为了梁先生将来史传的正确起见,学生的我,是有如上申明的责任。这功劳,在学期终了的时候,梁先生是不惜将一个足足的A给我吧?”对此,梁实秋非常不满,说“刈刺”自称是复旦学生,“这当然是假的”。不过,对于对方说他坐着特制的椅子上课、经常早退这一细节,他避而不谈,却驳斥了关于汽车的谣言:我常坐的是公共汽车,每次顶多费几十个铜板,或由上海到真如江湾的野鸡汽车,坐上去要等着装满了六七只“怪物”,才能叽叽格格的在马路上跳舞,在半途还许抛锚,每次小洋二角。体面一点的汽车,我也坐过,那是租来的,或是朋友的,并且是不常有的;每次坐翠绿崭新的汽车去到学校,这除非等到我领到金镑或卢布的时候恐怕不会实现罢。(《造谣的艺术》刊于《新月月刊》1930年第2卷第12期)

双方你来我往、唇枪舌剑,都动了肝火,难免意气用事。然而,就在这电光石火间,我却意外地“找到了”在江湾复旦“失落”的梁实秋。一方面,当年梁实秋为了糊口,不惧交通不便,风尘仆仆,在各校间奔波,着实不易;另一方面,复旦学生思想敏锐、笔锋犀利,不怕得罪老师,还真不是好惹的。

这样看来,对于梁实秋来说,复旦虽不是伤心之地,至少也谈不上多么美好——他生前很少写复旦、忆复旦,会不会与此有关呢?

题图:梁实秋与夫人程季淑婚前合影(1926年) 本文配图均由作者提供