纪念沈昌文|美术馆东街22号:沈公来见“付小姐”

经历了跨年的寒潮,1月11日的北京,气温有所回升。上午9点30分,位于东城区美术馆东街22号的北京三联韬奋书店照例开门揖客。刷过健康码,测过体温,读者便可置身书的海洋——只是从这天开始,那位身形佝偻,总是背着个双肩包,一年四季穿着运动鞋,夏季雨天还会趿拉着一双蓝色洞洞鞋的长者,生活·读书·新知三联书店原总经理、原《读书》杂志主编沈昌文,再也不会溜溜达达,出现在店内的读者身边了。

沈昌文 三联书店供图 摄影 赵庆明

“竭诚为读者服务 邹韬奋” 三联书店韬奋图书馆内景

1月10日清晨,沈昌文沉沉睡去……享年90岁。午间,北京三联书店总经理郝大超在朋友圈中发文悼念,“沈公千古。书店的付小姐再也等不来那个每周都会来看她的人了。”连日来,关于他的报道铺天盖地,让1996年1月便退休的出版家逐渐在公众心中,特别是年轻读者那里廓清了形象。他过世一天后,三联韬奋书店内他的书,已然一本不剩。不多的几本《阁楼人语》,被放在了书店的网上商城。

在担任总经理,主政《读书》期间,工作上和沈昌文有过交集的女同事们,董秀玉、吴彬等,在他逝世当天都通过澎湃新闻表达了各自的哀思。他笔下“开文化卡车”的扬之水不用微信,短信回复每每及时在线,“详细的共事经历都在《〈读书〉十年》里了,我口述能力很差,因此很怕采访,何况这两天大家已经谈了不少,我也说不出更多,待以后沉静下来再慢慢写回忆吧。”

三联书店韬奋图书馆馆藏沈昌文著作 摄影 王诤

所以,付小姐何许人,能让晚年的沈昌文念兹在兹?“沈公一生豁达,爱开玩笑,以前每周都来书店,若有人问起他干嘛来了?他准回答,‘我想念我的付小姐了,我来看看她。’沈公每次来大都会查阅资料,复印些东西,取走样书。我们都明白,这不过是他‘借口’回来看看他放不下的三联。”郝大超解开了这个谜团。

之于80后们来说,就像一位《三联生活周刊》记者写在朋友圈中的悼念,“(沈昌文)这个名字是前辈们口中和文字里的传奇。”——即便我们侧身媒体出版行业已然不短的时日,却奈何代沟与代际的隔断,加上人际圈子早已划定,难以走进他的世界,也难以理解他对于三联书店的那份感情。不过循着两者各自的脉络:1931年,沈昌文出生在上海。1932年,生活书店(三联书店前身)就在上海创办。像是一种前定的因缘际会,换作了今世的停驻和守望。

三联韬奋书店 韬奋图书馆馆藏陈列 “人民民主战士”邹韬奋雕像 摄影 王诤

“活着就是折腾”

“忘了从哪年开始,每月给沈公准备14本《读书》新刊的任务交给了我。‘接头’的地方虽多次更换(先是《读书》编辑部,后是总编室),但老人家每次自己背着包全部装走的习惯却一直未改;直到上月是由家人取走,而今也就定格在此时此刻了……唉,沈公,一路走好!”《读书》杂志编辑卫纯在沈昌文过世当天(星期日)便回到单位,“准备了一条微信、拍了一张照片、展读了几封给我写的信”,随后在朋友圈中写下了上面这段话。

《读书》编辑部为沈昌文预备的桌案和样刊、样书

照片中,十几本2021年第一期《读书》杂志码放得整整齐齐,桌案旁贴着一张纸头,上写“沈公样书”。他告诉澎湃新闻记者,“每月要预备十四本《读书》样刊,他除了自己留一本,余下的是他单线联系的业缘。”除了新出的《读书》杂志,“三联出的任何新书,都会为沈公准备一本样书,他都会自己背回去。”

卫纯2008年进入三联书店,2013年开始在《读书》做编辑,他回忆说之前沈昌文几乎天天都要来书店晃悠一圈。“背着个大书包就是为了方便装书。年轻的同事想帮他装,他都会谢绝别人帮忙,一律亲力亲为。”

2020年 沈昌文在《读书》编辑部取样书 三联书店供图

“沈公自道,一段时间以来他都是半夜三点半起床,办公访友。所以他到书店的时间并不固定,有时候早晨八九点钟,我们还没到单位,他就来了。有时候可能白天外出访友,下午我们下班前看到他的身影。他喜欢坐公交车,自己来,自己走。”在卫纯看来,正是由于沈昌文和大家太过熟悉,彼此也就很随意,“给沈公预备的桌子就放在四楼《读书》编辑部,上面永远放着一台电脑和打印机。他来了处理些手头的事儿就坐那,看看东西,发发邮件,打印资料。他不来的时候,实习生也能坐在那编稿子。早先他记忆力很好,只要打过一次交道,饭局上再打照面都会点头致意。”

在卫纯的记忆里,前几年书店及所在生活·读书·新知三联书店有限公司业务大楼装修,全员迁往七七文创园办公,“我们也给沈公留了半张桌子,他还是照旧会来。三联就像是他的根据地,我们走到哪,他跟到哪,其实是想常和大家在一起。2018年,他去美国女儿家探亲,出发前给我们发了电邮打招呼。你能感到他很看重《读书》的这些小友,用他自己回忆的书里讲话,办事就是那么落门落槛。”虽然不用微信,沈昌文并没有错过退休后上世纪90年代开启的互联网冲浪,“他日常同人交流都是通过电邮,有人想约他吃饭,通过我们打招呼,一封电邮过去,一般第二天他就有回复,说不定第三天饭局就吃起来了。”

2010年之后,沈昌文的耳背逐渐加重,“我们跟他交流都是大声吼。他的听力时好时不好,这反而让他可以听自己想听的,屏蔽掉不想听的。”卫纯介绍说三联书店包括《读书》杂志,现在相当一部分员工都是70、80后,“在业务上和沈公并没有直接的交集。单位聚餐的饭局上,他有时候说话,可能是开个玩笑,给人不少启发。”2012年,三联书店80周年的店庆上了《新闻联播》。当年在上海书展上,沈昌文跟卫纯聊天一改诙谐,“店庆很成功,他说,希望未来我们继续在意文化。”

尽管没有共事的缘分,沈昌文在《读书》主政期间的“段子”却在编辑部代代相传。“那时候他的办公室里预备了一口锅,白天给大家炖红烧肉,给编辑们加餐,陪编辑们侃大山,白天聊爽了,聊high了,大家下班。夜深人静,他自己趴在桌上吭哧吭哧抠稿子。就像董总(董秀玉)说过的,对于《读书》,沈公是极度上心的。有时候大半夜,他在床上没睡着,想到哪个句子要调,第二天一早就会打电话给印厂,那时候排好的版式到了印厂再改,麻烦死了。”

沈昌文给同事做饭这茬,还有个让人喷饭的段子。“有次做红烧肉,他怕肉粘粘锅壁,就弄了些竹篦子一同下锅。那顿肉出锅,出奇地清香,众人赞不绝口。吃完大家回过味儿来,竹篦子哪来的?就办公室四下踅摸,结果吴彬(曾任《读书》杂志编辑、主编)发现女厕所门口的纸篓子不见了……”这事拿来,编好短信同扬之水求证,是否记录在《十年》一书中。作者少倾回复,“好像没记,但这事是有的。”

2020年疫情缓解后,沈昌文依旧回到众人眼中,“但身形明显有了老态,也瘦了不少。最后一次见沈公就是去年十月他住院前……他走在这栋楼里,对我们来说是一种非常安心的存在。他的身影太熟悉了,就是大家工作生活中的一部分,所以我们常常会把何时见到他的时间混淆。他的去世,很多女同事其实是非常伤感的,他是一位著名的出版家,之于我们而言更像一位真实的老人,一位家中老人的离去了……”

沈昌文在三联韬奋书店 三联书店供图

在同卫纯和郝大超等三联同事的交流中,澎湃新闻记者多次提及是否留有沈公到书店“晃悠”的影像,一张由书店同事赵庆明拍摄的相片终于被翻了出来:2020年的初秋,沈昌文从书店图书馆离去的背影。他的背包上贴着一面国旗,外兜上还印着一句话:活着就是折腾。“一幅国旗、一句话,基本代表了他那代出版家的思想光谱。”卫纯说。

沈昌文退休后出京参加活动 张冠生供图

“认真做好出版工作”

1949年后,从民国出版业的重镇,大批海派文人进京。彼时的专科肄业生,沈昌文也在其中。他在人前从不惮于说自己“只有小学学历”,熟悉彼时历史的人却都明白,“那个年代上大学的都是公子哥。专科毕业的相当于今天本科毕业大学生。”1951年年初,沈昌文考入人民出版社。作为新中国成立后第一家著名的哲学社会科学综合性出版社,“人民出版社”由毛泽东亲笔题写社名。1951—1986年间,三联书店被并入该社。

出版序列号为001的人民出版社,和序列号002的人民文学出版社,1958年都迁至朝内大街166号,合在一处办公。值得一提的是,翻开人文社的历史,从初代社长冯雪峰、副社长蒋天佐,到聂绀弩、周立波、张天翼、冯至等一众副总编辑,不是从上海调来,便是之前在上海求学并从事过左翼文化工作。

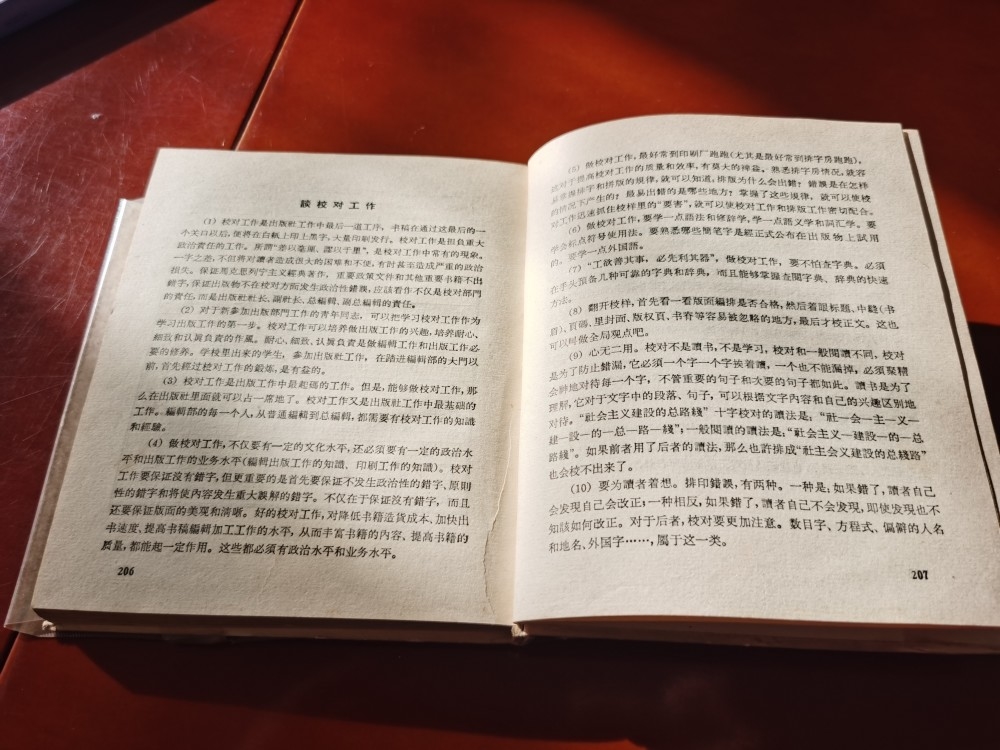

在人民出版社,沈昌文从校对员做起、一直做到副总编辑。一本1960年代出版的《编辑手册》(内部读物),记载了彼时作为编辑的他的点滴心得。这本泛黄的小册子在三联书店韬奋图书馆的编号为“0038608”。平整的书封外,套上了一层透明的塑料书皮,表明它保存至今受到了接力不断的呵护。馆长关丽侠把馆藏中沈昌文写作的六本书,悉数在桌案上一并摆开,嘱咐小心轻放,不要折角后,便不愿意再多说些什么。

《编辑手册》( 编者:沈昌文 一九六三年十二月出版) 摄影:王诤

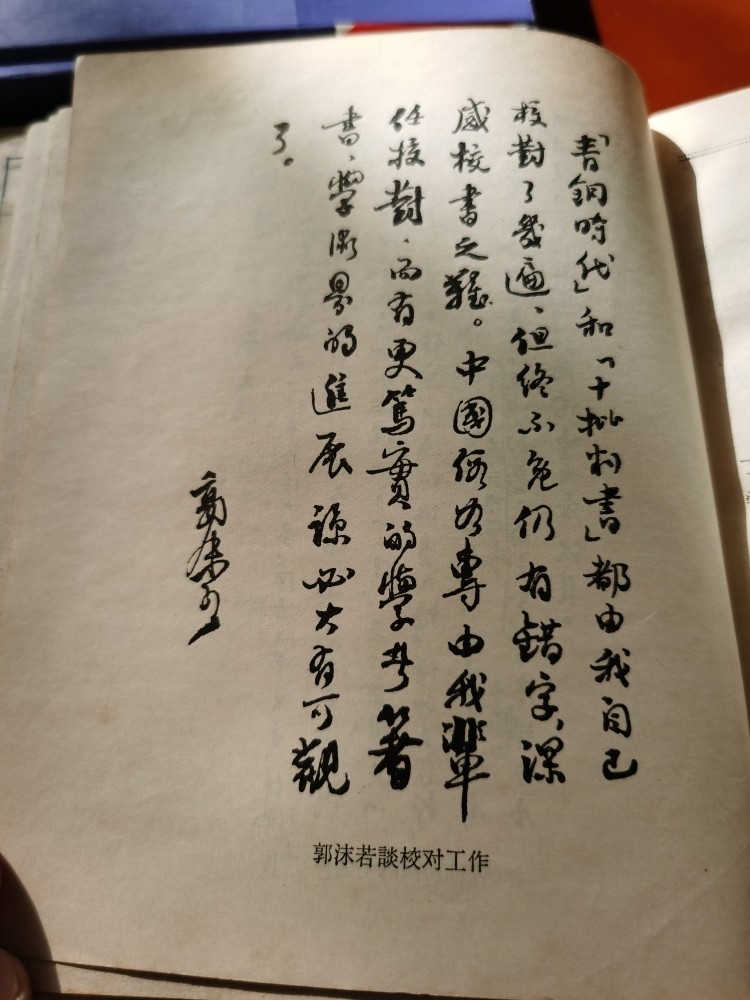

这本《编辑手册》的封面设计很有些三联藏书票木刻画的味道,简约、素净。前后环衬为蓝线勾描的中国、世界地图和地理概况。内文扉页上写着“编者:沈昌文 一九六三年十二月出版”。与那个火热的时代相应,毛泽东语录拓印在对页上,“认真作好出版工作”。再翻一页,是鲁迅亲拟的《海上述林》广告以及郭沫若谈校对工作的影印件,“《青铜时代》和《十批判书》都由我自己校对了几遍,但终不免仍有错字,深感校书之难。中国假如由我辈任校对,而有更笃实的学者著书。学术界的进展,谅必大有可观了。”

《编辑手册》内文 《谈校对工作》 摄影:王诤

这是一本工具书,余下的文字与配图自然遵循说明文的体例,略显枯燥。令人感兴趣的是,编者常常在一章写完之余添加的“补白”。六则嵌入文末的“补白”,第一则便是谈校对工作者的《原稿十忌》:一忌字迹潦草;二忌标点混乱;三忌规格不一;四忌生造汉字;无忌抄写不校;六忌外文草写;七忌铅笔改稿;八忌画改过乱;九忌符号不明;十忌加工不好。

或许是校对出身,沈昌文在这本《编辑手册》的最后附文一篇《谈校对工作》,文末署名(W.Y.)。虽然还是列了十六项问题逐条分析,不过一个“谈”字挂帅,遣词造句间多了些娓娓道来和源自经验的案例枚举。比如写到校对要防止大笑话,“连书名、作者名、出版社名都排错之类。这很值得注意,否则要闹大笑话”;更将校对工作的提纲挈领形容为,“要抱大西瓜,又不能放过一颗芝麻。”

《编辑手册》内页 毛泽东语录 摄影:王诤

《编辑手册》内页 《郭沫若谈校对工作》 摄影:王诤

“任时光匆匆流去”

余下五本书则都是新世纪后出版的,从一个侧面见得沈昌文近二十多年间“退而不休”的人生追求。编号0027778的《任时光匆匆流去》,卷首便是一篇写于自己80大寿前夕的代序,《对上海的怀念》。“我是六十年前从上海去北京学做出版的,现在回顾自己的整个做出版的过程,觉得实在离不开当年在上海所受教育和影响。”继而表示要用上海话说说“我”所受到的教育:第一是知道办事要“落槛”,“就是事事合乎情理,不要强行所难”;第二是学会“轧闹猛”,“有了‘闹猛’才能有人脉,有稿源”;第三,在沈昌文看来最重要,却只会用宁波话讲“XIEXIE GA”(意为埋头苦干)。

循着这位在京海派的乡音,再看这本《知道:沈昌文口述自传》(编号0027777),沈昌文从不喜自诩知识分子,总说自己是个“知道分子”,这本书述说的脉络颇有些高尔基“童年在人间我的大学”的味道。沈昌文自道原名锦文,自幼家道中落,一度生活在沿街的“棚户”。为了能读小学而寄人篱下,不得不改姓“王”,甚至改了名字“昌文”。吸食鸦片的父亲死得早,以及在银楼学徒收拾烟灰的经历,让他虽然嗜好颇多,却终生不碰烟草。从宁波嫁来的母亲信奉宁波有钱人家的家庭教育,“第一条就是让孩子吃苦。家里有现成的家业,也要让孩子去做学徒。”这段经历不仅让他学会了记账,甚至成了勘验黄金成色的行家,更对师徒制的行规了然于胸,“后来念《共产党宣言》,马克思、恩格斯说到行会制的重要性,我是有过充分体验的。”

《读书》总是跟很高层次的知识分子打交道,沈昌文给编辑们提供的经验却在八个字里:“谈情说爱,贪污盗窃”——“你们要‘有情有爱’地跟读者建立良好的关系,但这一关系的目的不是为了‘结婚’,而是从这些作者身上组到最好的稿子。”具体到他对《读书》上发表的文章的希冀,则是“言在书内,意在书外”。除了这些言简意赅谐趣的“箴言”,沈昌文主理《读书》期间,还先后撰有大量“编后絮语”“编辑室日志”,是每一期编务的心得与思考,也是与读者亲切交流的重要窗口。很多读者拿到新一期杂志,会习惯性地先翻到最后一页,看看“老朋友”这回说了什么。后来这些文字,都拟定标题,以《阁楼人语》为题结集成书。

“阁楼”二字的得缘,除了向那本“20世纪女性主义文学批评的《圣经》”《阁楼上的疯女人》致意,“编刊物不免常常犯错误,出了错承认是出于‘发疯’,处分起来可以宽一些。” 也源于他在上海做小店员时,“一直羡慕上海的文人当年在亭子间里做事。”而希尔弗斯坦的诗配画《A Light in the Attic》,“阁楼里亮着一盏灯……我从屋外瞧见那灯火,而我知道人在屋内……正望着我。”更让沈昌文恍然大悟,“在阁楼里可以做得大事,中外通例。”

编辑工作,如饮杯水,冷暖自知。循着沈昌文的回溯,“我们当年,编辑部或在地下室,或在厂房,不成体统。本人忝为主编,文房四宝之外,斗室之内有三样不可少:冰箱,电砂锅,咖啡壶。电砂锅里经常炖着肉,到时候垂头丧气或兴高采烈地回到编辑部,肉香阵阵,好不刺激。然后约二三同事,打开冰箱里的‘普京’(普通燕京啤酒),讨论过去、现在、未来,快何如之。” 对于自己的厨艺,他十分自信,写到曾向京城大玩家王世襄讨教烹饪“葱烧海参”和“麻豆腐”。特别的,80年代王世襄参加朋友便宴的情状颇有名士之风,“骑着自行车,车前挂着挑洗后的菜蔬,车后捆着他自己专用的锅勺,兴致勃勃、飞车过市,来到尊府烧烹并赴宴。”

除了好吃善做,沈昌文的业余爱好便是“对邓丽君情有独钟”,这从他把那首《我只在乎你》的歌词用作自己的书名便可见一斑。写到自己对流行歌曲的嗜好,沈昌文的笔法现在看来有那么点“凡尔赛”:“我的青少年是在上海的小铺子的柜台旁过的。所受的音乐教育,是每天十来个小时无间断地听大喇叭里播放的周旋、白光乃至沈俭安、薛筱卿……”对邓丽君的身世颇多感喟,想得深入一些,沈昌文便又推荐起大思想家关于妇女问题的著述,“有心的朋友,翻翻三联书店新近重印的聂绀弩著《蛇与塔》即知。”

在那篇书、稿同名的文章《任时光匆匆……》的最后,沈昌文写道,“你如此劳心费神,万一无法从现行奖制中得到宽慰。万一你有时处理失慎、犯了错误——如我当年常有之情况然,那末,亲爱的朋友,我劝你,在编稿之余,乃至在紧张的工作之际,听听邓丽君吧:Goodbye My Love,我的爱人,再见。不知哪日再相见?我的爱,相信我,总有一天能再相见……”