从敦煌历史文化看敦煌艺术文献的历史一角

敦煌,一座位于广漠无垠戈壁沙漠深处的绿洲城市,它南临海拔五千米以上白雪皑皑的祁连山脉,正是发源于这座山脉因冰雪融水形成的河流——党河,正弯弯曲曲日夜流淌于这片神奇的绿洲之上,灌溉了这里的小麦、瓜果与棉田。古书上记载,汉朝学者将“敦”视为“大”,“煌”视为“盛”。在公元1世纪,敦煌已作为东西沟通、“丝绸之路”上的一重要城市名气远扬到了罗马,西方世界对丝绸的强烈需求引导着来来往往商旅们的驼队穿行于这片沙漠和绿洲,东西交流的大门便是敦煌。自西汉武帝时期在河西诸郡的西端设置敦煌郡起,到今天甘肃省酒泉地区敦煌市已有两千多年的历史了。敦煌位于亚欧大陆的中心,海拔一千三百多米,因空气较稀薄,紫外线强烈,夏季酷暑,冬季寒冷,全年降水量只有十毫米,而蒸发量却是降水量的三十倍以上,这里的气候干燥得让人难以想象,一年四季,自西而来的狂风卷着沙尘不间歇的狂舞在这好似沉睡已久的小镇之上,而在一百年前,这座就要被沙漠吞噬的偏僻小镇开始引起了世人的瞩目。

当站在这位于戈壁与沙砾的中亚东部一角,敦煌这座中国西部的小城所带给我们的绝不仅仅是我们眼前看到的这些,那些叹为观止的惊叹让我们不禁在内心里一次次伸出双手为之鸣掌。离敦煌县城东南二十公里,就是莫高窟了,这座又被称之为千佛洞的石窟群,犹如二三层校舍高的窗户错落有致的覆盖于鸣沙山东侧断崖南北部1600米长的岩石之上。也可能是机缘巧合,在来到莫高窟的前一天,在月牙泉鸣沙山风景区,原不在计划内的安排,让一队不情愿下山的骆驼,在傍晚时分把笔者逼上了鸣沙山东侧的一个高点,俯瞰断崖之绵延,发现远处断崖之东,三危山的岩石裸露在外,趁着月色的萦绕和落日的暮光,茫茫沙漠中的宁静给人以无限遐想,也许就是这样的遐想吧,才让古人灵光乍现般的在这里凿崖开壁,遁入佛龛之境。

据说在总数超过五百座的石窟之内,保存了两千多件塑像,如果将壁画以五米的宽度铺开来看,能够延续25公里之长。由此可以想象,在各个洞口的墙面之上,在洞口通道的连廊里,甚至在与从地面衔接的群围到天顶的各个角落里,每一个平面几乎全被壁画占满,没有一寸空着的地方。洞窟里那些生动活现的小型佛像和浮雕,使我们经不住遥想当年那些洞窟的开凿者们所进行的艺术活动,但让我们最难以想象的也正是那精美绝伦的创造。如今,在洞窟与外室的一段墙面上,绘有造窟者供奉状态下、几乎近于人体尺寸的画像,这些人并非是直接从事窟内实际工作的人,而是一些为自己祈求冥福捐善修建造窟的供养人。正如《莫高窟记》中所写的那样,与莫高窟历史有关联的人在4世纪有乐尊和尚、法良和尚,六世纪有东阳王、建平公,七世纪有灵隐、阴祖,八世纪有处谚、马思忠,这些人包括佛僧、地方长官和当地的豪绅三种人,此后的造窟者,如九世纪的洪辩以及张议潮、张淮深等节度使,十世纪的曹议金、曹元忠等节度使也都包含在内。由于敦煌文书的存在,使我们能够在5到10世纪之间的造型资料和文字资料中综合考察,八世纪敦煌被土蕃占领后,虽然归义军时代是向中原遣使奉唐的,但节度使是世袭制,且可自称为王,那么我们就可以这样认为,八世纪以后的敦煌基本上可以看作是一个相对独立的地方政权。因此在北魏与隋唐受中原腹地影响至深的敦煌,到了中唐以后成为了一个与中原内陆几乎完全断绝联系的边疆城镇。洞窟内五到六世纪的壁画受到各个时期文化统治的影响,但在每一幅壁画中,庄重中含有慈爱、体态丰满婀娜的菩萨们,好像至今都能听得见飞天乐伎们的奏乐,感觉得到飞天舞伎轻盈地舞蹈呼吸,这种气氛用淡彩画法调治出五彩色调,对称而栩栩如生的凿井图案,被当年辉煌的烛光点亮生机,在焚香摇曳着的洞窟内,可以想象那时在这里的修行者一时间可以忘掉荒凉的沙漠与苦难的生活,这些洞窟对他们来说,是一个能超越现实太多困苦的一方净土。而对于我们今人来说,一幅幅画面所展现的净土图倒不像是已过千年的悠久岁月,只觉得有种莫名的亲切感。

在莫高窟第151号窟的北面中央部有一个高1.5米、宽0.5米的洞口,洞口内是一个2米见方的小房间,在这个小房间的北壁,摆放着高约0.5米的佛台,佛台之上的墙壁上有一幅没有完成的画,壁画中比丘尼和仕女隔树而立,除这些以外,洞中再无其他东西,这就是十九世纪末王道士偶然间发现的藏经洞,著名的敦煌文献原来就被高高的堆积在这个数平方米的洞中。由此“敦煌学”这个在学术界早已耳熟能详的词其内涵不再仅仅只有敦煌,它还包括以在中亚探险中发现的古文献、美术品、考古资料等为对象进行历史研究的一般性总称,但也并不意味着它是具有独立体系的学问。敦煌周边除莫高窟之外,还遗存有西千佛洞、榆林窟、悬泉置(有些文献记载为水峡口),从其规模及整体的遗存内容上看,莫高窟有着突出的重要性,对莫高窟历史性的探索,首先要将武周圣历元年(公元698年)被树立在第332窟的李君修莫高窟佛龛碑。嘉庆年间(公元1813-1820)被流放到新疆的徐松在莫高窟见到李君碑,他在《西域水道记》卷三中著录了此碑的碑阳和碑阴两面2200多字,由此李君碑名声大作。清末金石学家叶昌炽在《语石》中曾以李君碑为例,论述武则天文字与繁体数字的使用问题,此外罗振玉在《西垂石刻录》中根据拓本记录了全部碑文。之后甘肃省文献征集委员会校印的《陇右金石录》中只著录了李君碑的阳文文字,由此可以推测其阴文文字已经磨损,甚至不复存在。之后详细考察了莫高窟的石章如、李永宁等各位学者又对李军碑全文校录,使我们今人很容易的了解其原貌。学者王重民发现敦煌文献中一个写本《太上业报应缘经》的背面抄录了李君碑铭文,之后又有他又与其他人一同充分利用了这个抄本来校对碑文,其成果在李永宁的录文里得到继承。但这个写本首尾欠缺,部分还有涂抹,由于修补问题,巴黎国立图书馆用绢对写本进行了粘贴,导致抄本铭文不好辨认,无法全面补足石刻的缺字。但幸运的是讲述莫高窟历史的重要部分的文字保存完整,该部分原文位于原碑第13至15、19至20行。录文如下:

“莫高窟者,厥quan(初)秦建元二nian(年),有沙门乐尊戒行清虚,执心恬静。尝杖锡林野,行至此山。忽见金光,状有千佛遂架空凿山jian?造窟一龛。次有法良禅师,从东届此,又于僔师窟侧,更即营建。迦蓝之起,滥觞于二僧,复有刺史建平公、东阳王等,各修一大窟。而后合州黎庶造作相仍。实神秀之幽严,灵奇之净域也。

……

爰自秦建元之日,迄大周圣历之辰,乐僔法良发其宗,建平东阳弘其迹。推甲子四百他岁,记窟室一千余龛。今见置僧徒,即为崇教寺也。君讳义,字克让,敦煌人也。”

这段文字概要地总结了莫高窟的历史,内容大意是说莫高窟的开凿者是沙门乐僔及后来的法良禅师,他们所处年代为秦建元二年,后由两位刺史各自修建一个大窟,由此在全州的百姓间普及了造窟,截止到刻立本碑的武周圣历元年,约四百年算来有窟室一千余间,现在为僧人们所住的崇教寺。通过到今天为止敦煌研究院的研究者检证,李君碑所记载的内容可以认为是真实的。

现在最古老的石窟,能够确定的有属于十六国末、西凉、北凉时代(公元五世纪前期)的267、268、269、270、271、727、275共7个窟,这之前四世纪的窟一般认为是因为后世的造窟行动而遭破坏完全消失。

此外,有关于莫高窟的起源,在敦煌写本中也可以见到不同的说法,比如有记载道:“今时窟宇并矗新。从永和八九年暌丑岁建窟,至今大汉乾祐二年酉岁苄得伍伯玖拾陆年记”。这个被认为是《沙洲城土境》的略抄本的佛典背面的记录,属于五代后期的东西,形式上不完备,永和是江南东晋的年号,当时在前凉支配下的敦煌袭用的应该是西晋建兴的元号,可信度值得怀疑。

继李君碑之后,有关于莫高窟的文献记载就要数《莫高窟记》了。在156窟(张议潮窟)北壁,由左向右共11行依稀可以看到斑驳的墨迹文字,严重脱落的字迹已经无法辨认,幸运的是有抄录敦煌写本的王重民的介绍,使我们能知道全文内容,大致如下:

“莫高窟记

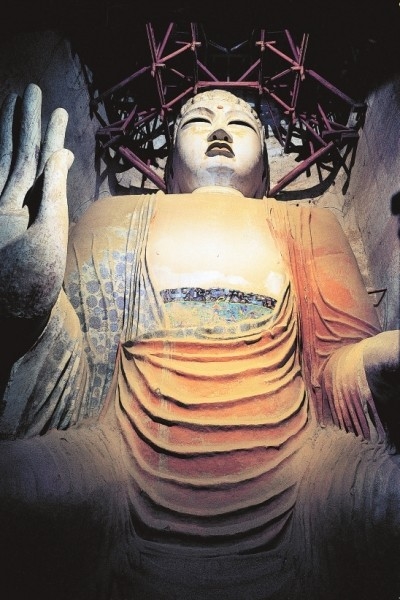

右在州东南二十里三危山西,秦建元之世,有沙 门乐僔,杖锡西游至此。遍礼其山,见金光如千佛之状,遂架空镌岩,大造龛象。次有法良禅师东来,多诸神易。复于僔师窟侧,又造一龛。加蓝之建,肇于二僧。晋司空缩颈,题壁号仙岩寺。自兹以后,铸造不绝,可有五百余龛。又置延载二年,禅师灵隐,与居士阴祖等,造北大象,高一百三十尺。有开元年中,僧处谚与乡人马思忠等,造南大象,高一百二十尺。开皇年中,僧善喜建讲堂。从初量窟,至大历年戊申,即四百四年。又至今大唐庚午,即四百九十六年。时咸通六年五月五十日记。”

写本《莫高窟记》绝不是精妙的抄本,可能只是五代十国时期在佛典背面所作的笔记而已,无疑是直接或者说是间接地由156窟题记抄写而来的,其中也有些许差异,大唐庚午年间,驱逐土蕃,是河西回归大唐只得几年的一年,咸通六年张议潮所建的156窟建成,著名的出行图的吧完成和莫高窟记的题写都被后来的专家学者认为是这一年所发生的。《莫高窟记》中的记事很明显是对李君碑的记录,但索靖题壁在李君碑中未有记录,所以有人认为是后来的传说,但相传8世纪初由敦煌地方官悬赏搜寻汉代书法家张芝的临池遗迹,也就不难想象当时盛传的著名西晋书法家索靖与莫高窟题璧的纠葛了。至于后文中所称的大象,笔者猜想即武周时期所盛行的弥勒,有日本学者认为这一时期的宗教热潮不仅传播到了西域,同时也对日本佛教造像影响深远。有资料记载,1965年在修补130窟壁画中,从南壁西端底层壁画的岩石下发现开源十三年七月十四日的祈愿康优婆姨的眼患平愈的幡,由此可以确认本窟开凿的年代可追溯到唐开元年间。在这之后有关于造窟的记录残留了很多,九世纪下半叶的张氏节度使归义军时代又再次对造窟予以重视,十世纪曹氏节度使归义军时代以及西夏时代对造窟的的记述都留给我们有追寻的余晖。

莫高窟之所以如此重要,是因为封闭在藏经洞内数量庞大的敦煌文献。在中亚的干燥地带,自上世纪以来发现了古代文献,促进了历史、语言、文学、宗教为首的,以辽阔欧亚大陆为对象的新的学术领域的发展。总数超过三万件的敦煌文献主要以汉文为主,占所有部分的百分之八十以上,其次是藏文文献,其中佛典占主要部分,时代大致在八世纪前半叶土蕃人统治敦煌时期制作的。其他还有梵文文书、粟特文文书、于阗文文书、回鹘文文书,主要都是佛教文献。汉文文献的内容中大多也都是与佛教有关的文献,“经文”的写卷就占了一半,另外一些佛典以外的世俗文书,有学者认为是偶然混入其中的,这被通常认为是利用纸背面来修补卷轴而由寺庙买来的,而具体的缘由还是有待进一步考证。在新发现的资料中,敦煌文献以数万件的巨大数量记录了从4-11世纪初的古老时代,纵横七个多世纪的年代跨度,更包罗多种语言,那些虽被封藏了千年的长卷、册页,原型依然齐整如初。封存这些文献的是藏经洞——莫高窟北端的第16窟北壁上的小耳洞——第17窟,有研究者判定此乃荣任京城内外临坛供奉大德兼释门河西督僧统摄沙洲僧政法律三学教主赐紫沙门的敦煌高僧洪辩的影窟。第16窟上面的第365窟都是在洪辩指导下于九世纪中期建造的,避免在西夏时被重新描绘,构造还是传承中唐的样式。第17窟被封闭的时间有考证到是在十一世纪前半叶节度使曹宗寿时代,当时距洪辩圆寂已经过去百年。在这里堆积的是以汉文写经为首,以及布绢、佛印、画幅等佛寺的供养具,还有从寺院的经藏文书库挑拣出来的不要的东西,所以后世发现的旧藏大藏经的写本不是全套的,最多也只有十卷,也就是说当时需要保存的贵重品在这里基本没有,但一般无法传至后世的日常资料在这里却大量留给了我们,如何有效地利用它来了解当时古人生活的真相及他们的思想,这是敦煌文献真正赋予我们的历史使命。

走出莫高窟,干涸的河床上浸满历史的沧桑感,过河那一片空地之上,零落着高高低低的几座道士塔,笔者猜想那一定是初中时在余秋雨《文化苦旅》中的道士塔,烈日下晃眼的强光让所及的视域不能投向远方,更顾不得上前去辨认哪一座又是王圆箓圆寂塔,无论怎样,今天我们看到的敦煌文化,已不再仅仅是莫高窟的壁画和藏经洞的经卷,无论怎样研究敦煌学的学者也不再单一的只有中国人和敦煌人。每天来自世界各地的游客在敦煌,他们已不再仅仅执迷于这里的自然风光、异域风情,而更多的是感受敦煌所带给我们的文化,而这样的文化需要我们除了在前人基础上继续学习,更需要对那数以万计的敦煌文献进行深入了解探究,而文献与敦煌壁画、雕塑、建筑、历史、音乐、书法、文学,甚至是科学、医药学、教育学……的关系是这研究中重中之重的基础。

做好文献的研读工作,在敦煌文献中寻找到真正有的研究价值,原因在于在隋唐时期的首都官方机构里所抄写的精写本包含有内、外典,可追溯至4、5世纪的写经中还有不少未传的古佚佛典。既有留名于佛教史上的昙旷法成的稿本,也有留名于史册的张议潮、曹氏家族的有关的文书。以中原、华北的文书为主,也有从江南、四川带来的写本混于其中。正如有人介绍的摩尼教、景教的文献那样,“可以说是涉及到中亚、西亚之宗教文化交流的无与伦比的纪念品。”8世纪新罗僧人慧超的《往五天竺国传》也是很久以前的佚书,在敦煌写本中发现其后半部的残卷。《老子化胡经》《老子想尔注》之类的道典,《王梵志诗集》《云谣集》等文学作品,《永徽职员令》《开元水部式》之类的法典,名为《沙洲经图》《诸道山河地名要略》的地理志,《类林》《兔园策》的类书,《杂钞(珠玉钞)》《太公家教》的训蒙书,《新修本草》《明堂五脏论》等医药文献,不胜枚举的数量极大的六朝隋唐的佚书所带来的学术价值令人惊叹。另一方面,唐太宗《温泉铭》、柳公权《金刚金》唐代拓本及智永《真草千字本》,王羲之《十七帖》中的《瞻近帖》《龙保帖》的唐人临本等,作为书法名作而闻名,除了这些名家的所传之物外,古写经、古抄本等值得作为书法鉴赏作品的文书也为数不少。自北魏至盛唐期间的写经,在敦煌有近一万件。占敦煌另一部分八世纪末土蕃时期以后的文献中,艺术价值虽少,但作为古代写本之实物,其中基本上有些文字在其他文献中也难以找到,所以即使是只言片语也不能忽视。近年来考古工作在新疆吐鲁番发现了大量汉文文书,基本是五世纪到八世纪的文书,而敦煌的文书主要集中在八世纪到十世纪,两者在时间上的衔接,为我国古代史学研究的各个领域提供了宝贵的资料。

在敦煌停留的数日,每晚笔者倒愿意在这座安静的小城里四处走走,享受那份独有的、来自这种宁静氛围下的感受,总觉在这里做什么事都不会被打扰,无论是来自外界的还是内心的,可能是因为看惯了那广褒的荒漠就更要珍惜眼前的河流,看惯了那远处的冰雪便要好好沐浴这当下的灿烂阳光。

来源:参考网

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本号联系,我们将及时更正、删除,谢谢!