她的一生恰切演绎了“唯有美食和爱不可辜负” |此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

当我们将美食与文学这两件引人快慰的事相提并论时,有一些名字自然浮现,比如M.F.K.费雪。对,封面图里这个很“好莱坞”的美女并不是电影明星,而是在很长一段时间里作为美食文学界的指路明灯、被诗人奥登认为“没有人的散文写得比她好”的M.F.K.费雪。

1937年,费雪以《循香记》轰动出版界,在寻觅美食的路途上,她以练达清通的笔法将自己对于食物与人生的思索展现在世人面前。自此以后,尽管涵盖历史、文化、自然、哲学等多个方面,出了而是多本书,但饮食却始终是她具有超高辨识度、拥有大量拥趸的写作方向。她的饮食文章,不仅告诉读者如何烹饪,更糅合了个人经验和时代背景,充溢着生命哲理和激情,深刻地影响了一代人的生活观念。

晚年忙碌于厨房中的费雪

对于一生都在寻找的费雪,饮食也许只是她生命中的一部分,但也是重要的一部分,缘由很简单:“饮食可以通向生命的欢愉”。当将自己丰沛的人生体验与饮食相融时,她的情感也与全世界的人形成共鸣:人生中拥有的所有快乐里,吃这件事或多或少占据一定位置,且时时在脑海里发酵、生成新的意味和美好的回忆。

在饮食写作被视作不够严肃、不够宏大的时代,费雪从不理会他人的非议和维和不写人类永恒命题如爱恨情仇的问题时,她的回答率真如一:“我是人类的一员,我会有饥饿感,这也是本性之一。因此当我书写有关如何解决‘饥饿’的故事时,本质上我写的依然是对爱和温暖的渴求,以及在现实世界中追索真实的满足感。”

即使在她已经逝去二十多年后的当下,重读她的作品,你仍能感受到其中坦率真诚的情感表达,和鲜活丰富的生活质地,这也许是她的作品畅销不衰的秘密——以一种独特的表达,她构建了属于自己的永恒。

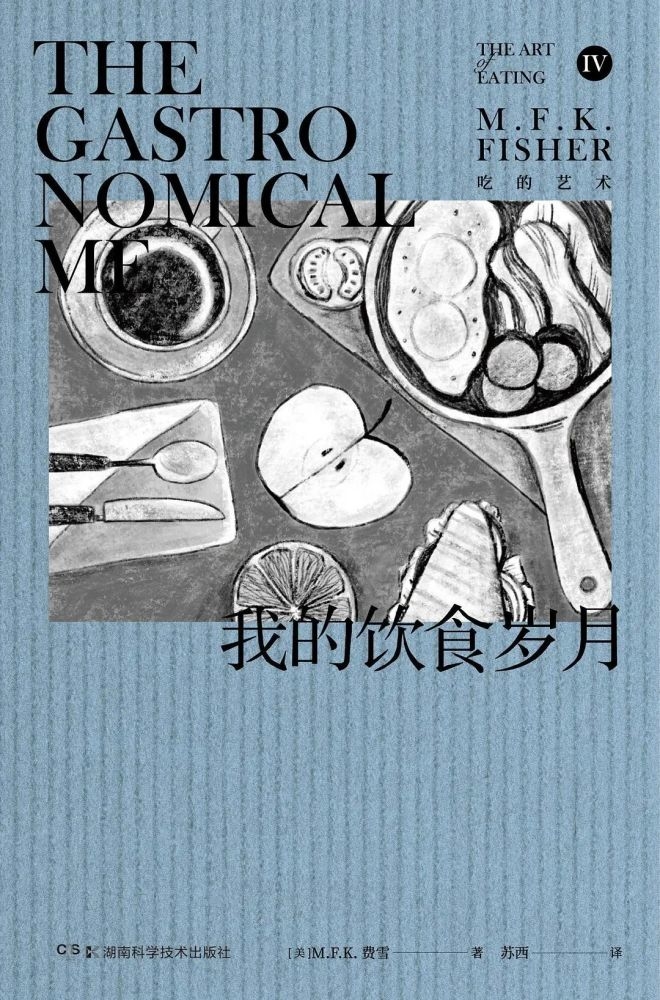

我的饮食岁月

M. F. K. Fisher

M.F.K. 费雪/著,苏西/译

浦睿文化·湖南科学技术出版社

2020年10月版

节选

这年早春,我在勃艮第北部遇到了一位年轻的服务生,她对食物的态度堪称狂热,犹如被恶魔附身的中世纪妇女。

她的执迷甚至压倒了我对菜式的欣赏,到后来我都感到不自在了。

那家餐厅原是一座旧磨坊,一个巴黎大厨买下了它,把它改造成了法国最出名的餐馆之一。当时正逢淡季,那位疯姑娘是店里唯一的服务生。撇开那股疯劲儿先不说,她穿着整洁的制服,敏捷又利索,看到我这位不速之客,以及我身上风尘仆仆又汗津津的徒步装束,也毫不惊讶。

当我问她能不能在这里吃午餐时,她谦恭地冲我笑笑,说:“噢?当然可以!”然后她没多说什么,就把我领到一间幽暗的卧室,里头摆满了第一帝国时期的家具,还附带个洁白崭新的浴室。

我走进餐厅的时候,那儿空无一人……那是一间令人愉快却挺难看的屋子,依稀流露出小布尔乔亚式客厅的味道。壁炉架上摆着叶兰,几张白色小桌上放着巴黎瓷器店里常见的那种仿“田园风”的盘子,还有质量非常好的水晶酒杯;窗台上搁着几盆蕨类植物,一只猫儿蜷伏在下面,看也不看我;屋外的小溪发出潺潺的水声,为餐厅的柔和气氛添上了几分匆忙色彩。

■ 年轻时挎着菜篮子的费雪

我等着那位女服务生回来。我知道我应该从容地享受这顿美餐,可突然之间, “来杯干雪莉酒”的念头冒了出来,让我的喉咙变得麻酥酥的。最近几天我经过的所有乡村小酒馆都没听说过这种东西,所以今天这愿望八成也实现不了。我尽力不去想它,来杯杜本内也够了。但这两样可没法相提并论……我多么渴望能有杯雪莉酒啊。

小女仆走进了安静的房间。我打量着她:矮壮结实的身材,黄油色的头发,嘴唇很性感,却带着奇异的苍白。

然后我开口说道:“小姐,我要一杯开胃酒,你们会不会刚好有——”

“让我猜猜看,”她坚决地打断了我, “我们的特藏干雪莉酒。那是专门为主厨保罗先生从西班牙挑选的呢。”我还没来得及表示同意,她就走远了,身姿谦恭又麻利。

这姑娘挺有意思,我心想。在煦暖又惬意的疲惫中,我等待着她送酒来。

酒很好。我微笑着表示认可,她垂下了眼皮,随即又用探询的眼光瞧着我。我突然意识到,这片土地上的服务生都是受过专门训练的,必须要跟客人保持适当的距离,可我今天遇上的这位娇小的服务生显然非常拿自己的职责当回事。我觉得很有趣,迎上了她那郑重的探询目光。

“夫人,今天我们有英式羊肩肉,佐以烤土豆、青豌豆,再配一道甜点。”

我的心一沉。太没意思了。我又热又疲乏,但还是要感恩能有雪莉酒喝。

可那姑娘几乎要咧嘴笑了出来,她得意地噘起嘴,眼瞳的颜色也不似刚才那般浅蓝了。

“哦,如果是这样的话,那就来鱼吧,当然了——来一条只有保罗先生才能料理的蓝鳟鱼!”

费雪部分作品

她匆匆扫一眼我的脸,越说越快。“配蹲鱼,可以来一到两颗新土豆一哦,非常精心煮好的那种。”我还没来得及抗议,她又补上一句:“非常轻盈。”

我感觉好点了,表示同意。“鱼之后或许上点蔬菜沙拉吧。”我提议。“当然,当然!”她几乎是在抢白我。“而且我们还有开胃菜呢。”她转身要走。

“不要!”我叫道。此时我必须要表达自己的意见了,否则永远都做不了主, “我不要开胃菜!”

她转过身,非常温柔地对我说:“可夫人您从来没尝过我们的开胃菜。我敢肯定夫人会满意的。那是我们的特色菜,是保罗先生亲手做的。我敢保证,”她责备地看着我,嘴唇的线条柔和又幽怨, “我敢保证夫人您会非常满意的。”

我弱弱地冲她笑了一下,她走了。在她刚才站着的地方,好似有一小朵乌云悬在半空,那是她受了伤的善意。

我用雪莉酒安慰自己,心情越来越烦躁——我这么软弱、真没用。太可恶了!我讨厌开胃菜!我脑海中浮现出那些恶心兮兮的东西:用小方玻璃盘盛着的油腻鱼块,用廉价美乃滋拌的、黏成一坨的湿软蔬菜,要么就是臭烘烘的小水萝卜配上淡而无味的黄油。不,去他的保罗先生的手艺,去他的苍白脸的年轻服务生,我就是讨厌开胃菜。

我带着胜利的心情瞧着房间那头的猫儿,可它连眼皮都没拾。

■ 伏案写作中

好几分钟过去了。我真的饿极了。

门砰的一声开了,我的姑娘再次走了进来,但这回没那么谦恭了。她急匆匆地走向我。

“夫人!酒!保罗先生动手之前——”她打量着我,而我故意阴着脸。

“我认为,”我生硬地说,看她这同是否还胆敢打断我,“我认为,既然今天我是在勃艮第,而且点的是鳟鱼,”我希望她注意到,此处我并没有提开胃菜,“我认为我应该喝一瓶1929年的夏布利——可不是1929年的夏布利村啊。”刹那、她的脸因喜悦而绽放出光彩,但情感随即又隐匿到了专业的面具之后。我知道我选对了,以某种神秘又费解的方式令她满意。她礼貌地点点头,匆忙离去了,只回头不耐烦地瞟了我一眼——因为我在她身后高声说:“温度要足够低,但请不要放进冰桶里。”

我真是个傻瓜,我心想,居然点了一整瓶酒。我真是个傻瓜,独自一人来这里吃饭,而且还有好几公里才能走到阿瓦隆,才有干净衣服和床铺。可随后我朝自己笑笑,在坚固而宽松的椅子里坐稳,靠回椅背,斜脱着贴了壁纸的墙上挂着的招贴画:吉布森女郎,英国酒馆,还有难看的乡间风景。房间里暖洋洋的,都能听见猫儿在蕨叶下轻轻地打着呼噜。

姑娘冲进了房间,胳膊上垫着餐巾,托着一溜儿平烤盘——就像日本杂技演员用的那种。她娴熟地把它们滑到桌上,排成两行。盘碟在我面前冒着热气,令人食指大动。

“老天啊!这些都是我的?”我瞪着她。现在她的审慎劲儿基本上不见了,苍白的面孔上既有狂喜,亦有忧虑。

桌上起码有八个碟子。我几乎尴尬起来,无力地瞧瞧手中的叉子和勺子,坐着没动。

“或许夫人可以先尝这道腌鲱鱼?我们的做法跟别的地方都不一样。保罗先生用他自己收藏的醋和葡萄酒亲自腌渍的。味道非常好。”

我在盘子里翻找出两三块棕色的鱼肉,吃了一口。确实跟别的地方不一样,确实是我吃过的最好的腌鲱鱼,温醇中透着辛辣,像新鲜坚果一样油润紧实。

我发觉小女仆屏住了呼吸,于是抬头看看她。她正盯着我,更准确地说,就像一台美食X光机一样,盯着我咽到肚里的腌鲱鱼。她的眼睛里透出一道执迷的光。

“夫人很喜欢?”她轻柔地低声问。

我说是。她松了口气,把一碟嘶嘶作响的烤菊苣推到我面前,然后就消失不见了。

■ 演示烹饪方式

当她拿着酒篮和夏布利干白再次回到餐厅的时候,我刚往盘子里舀了一些暗绿色的兵豆。沾着新鲜香草碎的兵豆在盘子里四散开来,它们大概在龙蒿香醋和核桃油里腌渍过。

“夫人最好先趁热把烤珍珠洋葱吃掉哦。”她一边用餐巾裹着瓶子开酒,一边建议道。我顺从地照做了,看她开酒的功夫,我吃掉了好几颗。我原本没打算吃那么多的。

小洋葱非常好吃,大概是先在浓肉汤里煨煮过,然后沥干汤汁,再放了橄榄油和现磨胡椒炙烤出来的。

她开酒的方式让我看得入了迷。勃艮第人开酒的时候总是极其小心(有时都有点过分夸张),避免直接触碰瓶身,也绝不倾斜或晃动瓶子,可她不同。她开酒的时候颇有些满不在乎,唯独只注意“不碰瓶身”那一条:她要么把酒瓶放在篮子里,要么就垫着餐巾拿瓶子。瓶塞非常紧,有那么一分钟,我都担心她要把它弄断了。她大概也有同样的担心,神情有些紧张,始终没有松手,直到慢慢地把酒塞拔出,然后擦净了瓶口。随后,她往玻璃杯里倒了约两厘米,转身背过我,就像领圣餐的牧师一样,把酒一饮而尽。终于她给我斟上了酒,然后手持瓶子站在一边,丰满的嘴唇微噘着,直到我满意地点点头,那嘴角才上扬起来。然后她把另一个碟子推到我面前,几乎是箭步冲出了房间。

我慢悠悠地吃着。我很清楚,等到鳟鱼上来的时候,我估计都不饿了,但我也很清楚,我从没吃过这么精致、这么可口的开胃小食。有些是冷的,有些是热的;酒的滋味清冽又凉爽。餐厅里暖洋洋的,在小溪那奔流水声的衬托下有种恰人的空旷,渐渐习惯之后,我感觉它好似也没那么大了。

我的姑娘又急匆匆地进来了,一只胳膊上又托着一溜儿盘子,另一只手拽着一个大桶。她灵巧地把盘子滑到桌上,把桶放到地上,抵着桌子腿,然后长长舒了一口气。

“您的鳟鱼,夫人。”她激动地说。我往下看看,鱼在一汪浅水里扭动着,鳞片闪着微光。“但请您先尝一片保罗先生做的陶罐肉酱。噢是的,是的,如果您错过了这个会非常遗憾的。味道确实很香浓,但非常开胃,而且一点儿也不腻。这是最后一道小菜了!”

我不情不愿地接受了她从罐子里挖出的一大块肉酱。

撕开面包抹肉酱的时候,我祈祷我能有十倍于平常的胃口,同时哭笑不得地怀念起我平日里冷牛奶加水果的午餐。可紧接着,我忘记了一切,唯有口中那一丝微弱而颓废的余香令人心旌摇荡。

■ 晚年在自己家中阅读

我朝姑娘笑笑。她点点头,可出于习惯还是问我是否满意。我纯粹是为了逗她开心,笑问道:“这里头好像有一丝果渣白兰地的香味,或者是干邑?”

“果渣白兰地,夫人!”她用骄傲又惊喜的眼神看着我,就像老师看到学生展露出不曾预料到的天分。“保罗先生用一比一的鹅胸肉和最好的猪肉,再加几个蛋黄,搅打成非常非常细腻的肉泥后,加入调料,腌制三个小时左右。但是,”她凑近过来,用X光般的眼神扬扬得意地扫视着我即将咽下去的肉酱,“在这个过程中他要一直搅拌!您想想这工作量——搅啊搅啊,一刻不停!”

“然后他会加进一丁点儿磨碎的肉豆蔻,然后,每一百克肉酱加一杯果渣白兰地,充分拌透。夫人您是否满意?”

我再一次弱弱地表示同意:夫人非常满意,而且夫人这辈子从来没吃过这么油润香浓、激动人心的肉酱。姑娘文雅地舔舔嘴唇,突然像被针扎了一样惊跳起来。

“蹲鱼!上帝啊!鳟鱼!”她一把拽过水桶,声音越发高亢急促。

“这是您的鳟鱼,夫人。您点的是蓝鳟鱼,如果您没有亲眼见着活鱼,那可千万不能点这道菜。因为,要是进高汤氽煮之前鱼就死了,那它绝对不会变成蓝色。所以,很自然的,一定要用活鱼。”

之前我也多少听说过这个料理手法,可她对鱼的死活问题的执着勾起了我的强烈兴趣。我感到自己颇为无知,就非常诚恳地问她:“那么鳟鱼是怎么处理的呢?先去内脏还是后去?”

“哦,鳟鱼呀!”她轻蔑地说, “任何一条鳟鱼都会乐意——非常乐意——被保罗先生亲手处理的。先揪掉它的小鱼鳃,然后刀光一闪它就空膛啦,接下来它就会在清高汤里痛苦地弯起身子,然后一切就结束了。您一定要看鱼身子有没有弯蜷起来。假冒的蓝鳟鱼可不会弯起来哟。”

她带着胜利的姿态气喘吁吁地看着我,然后匆匆提起桶出去了。