罗素眼中的天才典范,在属于他的哲学悬崖种下一朵瑰丽花朵

你必须承认自己风格上的缺点,差不多就像你脸上的瑕疵。

——维特根斯坦

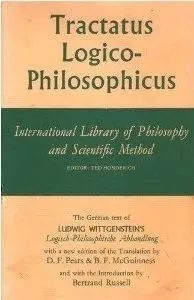

据说有近6000种二手文献谈论哲学家维特根斯坦的思想和生活。他生前仅有《逻辑哲学论》这唯一一部哲学著作,且是从战时笔记摘编而成,却影响了无数人的哲学观念。在给罗素的一封信中,维特根斯坦称在这本书里,“我相信我已经最终解决了我们的问题”,并补充说:“这听上去可能很傲慢,但我不得不这样认为。”他自己觉得这本书写得“像水晶一样清晰”,但另一方面又觉得“没人能理解”,因为“它推翻了我们所有关于真、类、数的理论以及所有其他理论”。

这是一本薄薄的书,译成中文不过七十页左右,但所涉及的论题却极其广泛。陈嘉映曾说,要介绍这本书,需要一本更大的书。其实,与其说在这样一本书中解决所有问题,不如说维特根斯坦始终在尝试解决自己内心的困惑和纠结,对他所忠信却又怀疑的现实世界发出极具隐喻的、神谕般的告示。

维特根斯坦也曾说过,对于哲学家来说,下到愚蠢的山谷比登上荒芜的聪明高峰能获得更多成长着的青草。但无疑,他毕生所为之努力的,便是穷尽全力攀登那座高峰,并在悬崖边的荒芜之地种下一朵常人难以企及的瑰丽花朵。

维特根斯坦:悬崖上的花朵

文/赵丰

多少次,我绕过了维特根斯坦这个名字,就像春天里我走向田野,却视而不见老屋门前墙缝里绿草的嫩芽。一直以为,好景只在远方,哲人也在远方,就像泰勒斯、康德、柏拉图那样。然而某一天,当我忽然发现维特根斯坦近在咫尺时,我惊愕了。他竟然死于1951年,距离我的出世仅仅相隔几年。如此,我便对他有了无比亲切的感觉,仿佛伸手就可以触摸到他思想的影子,甚至嗅到他遗留在空气里的呼吸。

研究维特根斯坦,千万不可忽略这样一个词:沉默。何谓沉默,就是指对眼前的事物或者心中所想闭口不言,把言语滞留在心里而不表达出来。在哪些环境下会保持沉默?维特根斯坦认为当对象是无法言说之物时应保持沉默。比如一个简短的哲学理论,虽然只有几个字,但即使用上成千上万的字去解释它,也难以把它说个透彻和明晰。因此,维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》最后写道:“凡不可说的,就应当保持沉默。”

“《逻辑哲学论》里没有说出的比说出的东西更重要。”

——维特根斯坦

沉默,是一种生存哲学。山无言,沉默让山成为庄严。地无言,沉默让地成为广博。日月无言,才放出了光辉。人无言,因为他坚守着内心的强大。维特根斯坦,一个外表瘦弱的哲人,找到了表现自我生命存在的最好方式。

维特根斯坦说出了我感悟许久却无处表达的东西。一部哲学著作的最后一句,像一出戏的最后一个音符,为这场戏画上一个圆满的句号;也像是生命最后的遗言,试图植入活着的人的心灵。是的,哲学家的一生大多时间是沉默的,而哲学的光芒,也总是照射不到最近的地方。这令我想起一句俗语:灯下黑。为此,维特根斯坦悲观过,曾在1920年放弃了哲学研究,直到1929年才重新开始。那九年里,他做了些什么?让我们通过他的经历寻觅一个哲学家的生命轨迹:1921年,他出版了《逻辑哲学论》。之后,他在奥地利南部山区做了几年小学教师。结束了乡村教师职位后,他先是在一个修道院里做过短时间的园丁助手,后又协助其姐姐玛格丽特设计并负责建造了一座宅第。1927年,他结识了奉《逻辑哲学论》为圭臬的“维也纳小组”成员并参与一些活动。1928年春,在数学家布劳维尔的启示下,他重新萌发了哲学探索的兴趣。1929年,他重返剑桥,以《逻辑哲学论》作为论文通过了由罗素和摩尔主持评审的博士答辩,在三一学院教授哲学。

1938年,维特根斯坦在和一个学生聊天时问道:“你在生活中可曾有过悲剧?”学生问他说的悲剧指什么。“当然,不是指你祖母在85岁过世。”路德维希回答:“我是说自杀、疯癫和争吵。”作为欧洲曾经最显赫的家族之一,维特根斯坦家族富可敌国,也充满了内部矛盾,各种形式的争端是身为幼子的维特根斯坦所常见的景象,也造成了他性格中的某种分裂感。

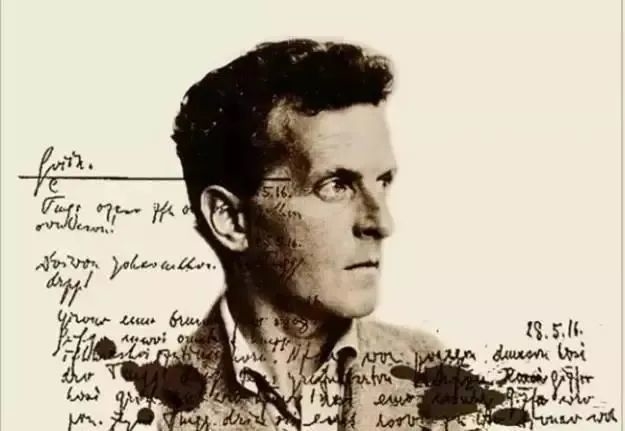

我的思维本来就不适合于哲学的表述,偶尔抬头,总是想把目光伸得更远些,然而窗外的雾霾阻拦了我,别说远处,就连窗外的景物也难见清晰。在维特根斯坦看来,思想就是图像。图像模糊着,思想自然浑浊着。好在,维特根斯坦为我提供了大量清晰的句子,譬如他对哲学本质的解读:哲学的本质就是语言。他瘦削的脸庞上镌刻着一双明亮、犀利的眼睛,向前或者向上,透视着哲学的本质,遥望着思想的天空。他耸耸肩膀说:语言是人类思想的表达,是整个文明的基础,哲学的本质只能在语言中寻找。这是关于哲学本质独特的见解,任何一位先哲都没有从语言的角度来解释哲学,这无疑是独辟蹊径。他消解了传统形而上学的唯一本质,为哲学找到了新的发展方向。

1889年4月26日,维特根斯坦出生于奥地利,后入英国籍。他少年时的理想是做一个工程师。然而,1911年的夏天,当23岁的维特根斯坦拜访了逻辑学家弗雷格,并经他的推荐前往英国剑桥大学三一学院问学于罗素之后,才用全部的身心拥抱住了哲学这个人类思想的宠儿。他是4月26那天出生的,死于62年后的4月29日。短短几十载光阴,维特根斯坦用一生去领悟哲学,体验哲学。语言哲学的研究就是需要走进现实,维特根斯坦也是这么做的。他所经历过的上学、工作、参军、做教授、演讲……在别人,也许只是生命的一种体验,而对他而言却是体验与领悟哲学的历程。在活生生的现实面前,他的选择是不脱离,不逃避,而是步入、感受、总结。正是如此,才造就了他对自己思想的不断修正,避免了极端与偏激,做到真实与实际。

在维特根斯坦这里,“生命”既不是生理意义的生命,也不是心理意义的生命,而是世界。“世界和生命是一个东西。”

探讨《逻辑哲学说》的文本是一件颇费脑筋的事情。但我们仍然可以通过其语句的陈述找到它的脉搏。譬如这样的句子:许多事物是无法陈述,但可以被显示出来。我们常说人心难测。可是谁见过人心呢?谁能描述出“人心”的形状呢?然而我们在日常生活中却常常从一个人的言行举止看出他的“心”来。这让我想起但丁说过的一段话:“我曾经到那接受阳光最多的地方,看到了回到人间的人也无法陈述的事物。”但丁看到了什么?阳光虽只有一缕,却是世界上最透彻的语言,虽只有一色,却有最华美的辞藻。然而,面对一样东西,语言却显得这般苍白无力,这东西便是人心。每个人的心生来都是完整的,却随着年岁的渐长而逐渐失落了,阳光和煦地照着他们的楚楚衣冠,却照不透他们身后的黑影。

再譬如如此的句子:一个人能够获得一些事物的本质,但却无法将这本质陈述出来。我皱着眉头思索:哪些事物的本质是不可陈述的呢?美和善,丑和恶,这些都属于事物的本质,可是除了列举具体的事例来表明它们之外,我们如何用文字来解析它们的内在意义呢?这些虽然只是简单的几个字,但即使用上成千上万的字去解释它,也难以把它说个透彻和明晰。无法表述的事物本质,被哲学家们称作“神秘事物”,对于它们,按照维特根斯坦的主张,既然无法言说,最好的选择就是沉默。

维特根斯坦的著作只有两本:《逻辑哲学论》和《哲学研究》,而后者是他死后才出版的。它们分别代表了他哲学道路的两个互为对比的阶段,分别阐述他早期和晚期两种截然不同的哲学思想,后者甚至是对前期著作的否定。批评家一致认为,没有前期的《逻辑哲学论》,就不会产生后期的《哲学研究》。也就是说,以前期著作作为背景来理解后期哲学。

“凡是能够说的,都能说清楚;对于不能说的,我们保持沉默。”在维特根斯坦的这句名言上,我在心灵处按下了“保存”的按键。阅读过他的著作,老实说,自己不敢说懂得了些什么,相对于尼采、黑格尔、海德格尔、帕斯卡尔、罗素等哲人,他没有那么多的追随者,正像哲学学者赵汀阳说的那样,维特根斯坦在思想的原创性方面是无与伦比的,他所主张的哲学革命如此彻底以至于人们不敢相信,至少人们会认为他的革命是过于夸张的,这一点可以解释为什么当代哲学从维特根斯坦那里得到那么多的灵感却又很少有严格意义上的追随者——人们不敢跟随;也很少有批评性的超越者——很难有人想出能够超越维特根斯坦的革命性思想,就是说,不管赞成还是批评,都很少有人从维特根斯坦的问题出发接着做下去。是的,他太纯粹,走得太远,他的思想就像悬崖上的花朵,没有勇气的人万不能采摘。

悬崖上的花朵。这是我对哲学家们思想的比喻。耸立在山巅的悬崖,自然是无人能及。甚至那儿还伫立着一只暗藏着利爪的苍鹰,它以犀利的眼神警惕着万物,令人不寒而栗。可是那儿却盛开着鲜花,花朵绚丽得醉人。这花朵,便是哲人的思想,足以绚烂几个世纪。可是,谁敢上去近距离地欣赏它,采摘它呢?我们只能远远地眺望,呼吸不到它的芳香。维特根斯坦正是如此,许多人会在他晦涩复杂的文本中迷失方向,甚至于怀疑自己智商与理解力。但尽管如此,他的哲学仍然震动了西方哲学界,许多与他同时代的和在他之后的西方哲学家都不同程度地受到他的影响,包括他的老师罗素也曾一度接受了他的哲学,在无人愿意出版的情况下为他的《逻辑哲学论》作序。

时光向后蔓延,人们越来越看清了,维特根斯坦的哲学思想在现代西方哲学界独树一帜。他不仅对逻辑经验主义哲学、日常语言哲学的发展,而且对哲学方法论,逻辑学(尤其是数理逻辑)的发展都作出了不可磨灭的重大贡献。近些年来,西方许多国家涌现出一大批研究维特根斯坦哲学的专家,学者,出版了大量的专著文献。奥地利还多次举办了国际维特根斯坦专题讨论会。在西方哲学界,有人称他的哲学为上一世纪唯心主义哲学转变为本世纪分析哲学的“革命”,也有人称他是把现代哲学方法“推进到决定性转折的第一人”。

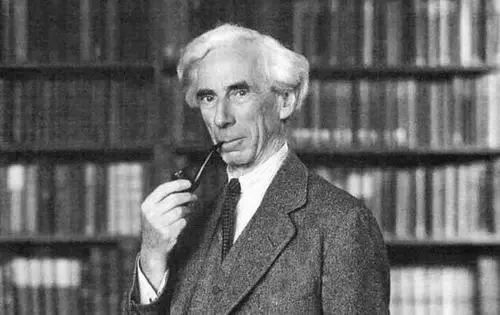

依然是罗素最了解维特根斯坦:他赞扬道:这是我碰到的最完美的传统观点的天才典范,热情、深刻、勤奋和有节制。

1929年维特根斯坦回到剑桥申请博士学位,用的论文就是那篇格言式的《逻辑哲学论》,剑桥大学让他的老师罗素和摩尔担当审查人。在答辩会上,他们的提问是:你一会说关于哲学没有什么可说的,一会又说能够有绝对真理,这是矛盾。这时维特根斯坦拍着他们的肩膀说:“别急,你们永远也搞不懂这一点的。”

(图为罗素)

推开窗,我透口气,以清冷的空气为自己醒脑。维特根斯坦是个捉摸不透的人。他虽是一个伟大的哲人,却也是一个糟糕的老师。常常,他的学生们瞪圆双眼,搞不清他究竟想说什么。有人说他是相对主义,有人说他是绝对主义;有人说他是独断论者,有人说他是怀疑论者;有人说他是新康德主义,有人说他是还原性的唯物主义;有人说他是古典主义的继承人,有人说他是后现代主义的开路者……就连他的为人也有遭人鄙夷之处,譬如他的反对学生读哲学。他的思维方式更是很奇怪,就如他把遗产给了自己的亲戚而没有捐给什么慈善事业。在旁人看来,这显然有悖一个伟人的处世方式。而当别人问起他为什么如此,他平淡地笑着说:钱会使人堕落,而他的亲戚们已经很堕落了,再堕落一点无所谓。他的长相很冷酷,笑起来很不自在。在他平淡的笑容之后,我窥见了什么呢?我再三摇着头,他的思想,也许就像这雾霾一样,将浑浊充斥于空气之中,总是令我探视不到那最清晰的景物。

被誉为“太阳的歌手”的俄国诗人、评论家巴尔蒙特如是说:“我来到这个世界,为的是看太阳和蔚蓝色的原野。……我每时每刻都充满了启示,我时时刻刻都在歌唱。”这样的句子,也许正是维特根斯坦内心最灿烂的风景。阳光照在他的脸上,温暖留在他的心里。这个世界的美丽与感动就像太阳一样,虽然有时候会被乌云遮住,但是它们存在着,就会永远把我们的道路照亮。维特根斯坦,这个伟大的哲学家,他沐浴在阳光中,却在赞颂月亮的皎洁。天空是浓黑的乌云,他却透过乌云看见了蓝天。他的肆无忌惮、灵活思考的哲学思想传统,给人们的思考方式、思考角度带来了无限的可能性。这也就是为什么他作为一个20世纪最伟大的思想家的闪光。

1950年,与哲学家冯·赖特在剑桥大学,这是维特根斯坦的最后一张照片

傍晚,雾霾渐散。这会又是一个清朗的夜晚。合上书,维特根斯坦的头像在黑暗处闪光。我知道,这个与我近在咫尺的哲人,又开始了他的思考。他思考的焦点在于如何成为一个“形而上学的自我”,一个可与世界进行不断信息交流的自我。偶尔,他会抬起头扪心自问:我怎么才会走出纯净的逻辑世界,面向喧闹的日常语言与世界交流呢?

睁开眼,已是秋末的清晨。又是一个落叶遍地的清晨。这是大自然时令变化的结果。卡夫卡说,像一条秋天的道路:还未来得及扫干净,它又为干枯的树叶所覆盖。这是语言描绘出来的情景。按照维特根斯坦的思维形式,落叶并非是秋天的本质。既然是本质的东西,那就无可描述。

维特根斯坦,是开放在悬崖上的花朵,而我却企图接近它,观赏它的美丽,吸收它的芬芳。正想着,风就大摇大摆地来了。风是思想的翅膀,如庄子所言:大鹏展翅乘风起,扶摇直上九万里。九万里,距离悬崖之上维特根斯坦绽放出的花朵还会远吗?