【书画同源·黄宾虹】直从书法参画法(一)

2021-08-31

2021-08-31

学书历程和目的

黄宾虹童蒙习画伊始,就在父亲的朋友那里得“当如作字法,笔笔宜分明,方不至为画匠也”之绘事真言,使他从小就开始关注书法与绘画的内在联系,走上了为绘画而习书,书画并重、同参共悟的道路,为他日后将书法引入画法埋下了伏笔。这短短十几个字的绘事真言,一直影响了黄宾虹的一生,并对他十分注意书法方面的修炼起了重要作用。虽然说当时他对这十几个字理解还不是很深,但还是“闻其议论,明昧参半,遵守其所指示,行之年余,不敢懈怠。”而这一点也正是黄宾虹习书学画和别人起点不同之处。

黄宾虹学书之际,书界风尚已和前代有所变化。清代中后期,在阮元、邓石如、包世臣等碑学倡导者的推动下,碑学大行其道。特别是阮元在其《南北书派论》和《北碑南帖论》两文中,对南北书派发展的统绪及其特征做了细致的梳理,从而形成了为“北碑”张目的思想,对当时及晚清的碑学兴盛起了很大的作用。实际上,碑学的兴起,并不是书学从发端到清末的本体性发展的必然,而是书法在传承中,范本和法度的双重式微,书法出现了失范和失法的弊端。此际的书法,在尚韵、尚法、尚意、尚态、尚形、尚变的追求中,逐渐失去了书法的本来意味和法度,向着怯懦、枯硬、柔靡的方向堕落。此际,许多有识见的书家开始由唐碑宋帖上溯沉着朴厚的六朝碑版,又追本溯源三代、秦汉金石铭文,洗发出古法本义,开创出雄强高华的碑学书风,努力矫正帖学日趋柔靡的弊端。碑学的盛行成就了一批碑学书家,当时注重以金石碑版之笔法入于书法并学有所成者有邓石如、伊秉绶、丁敬身、赵之谦、陈鸿寿、包世臣等书坛名家。而这些著名书家中,邓石如、包世臣不仅是碑学的极力倡导者,而且也是理论与实践的身体力行者,对书坛艺风走向影响甚大。此外,二位又都是安徽人,邓石如出自怀宁,包世臣出自泾县,因而,他们对黄宾虹的影响力也较为直接些。

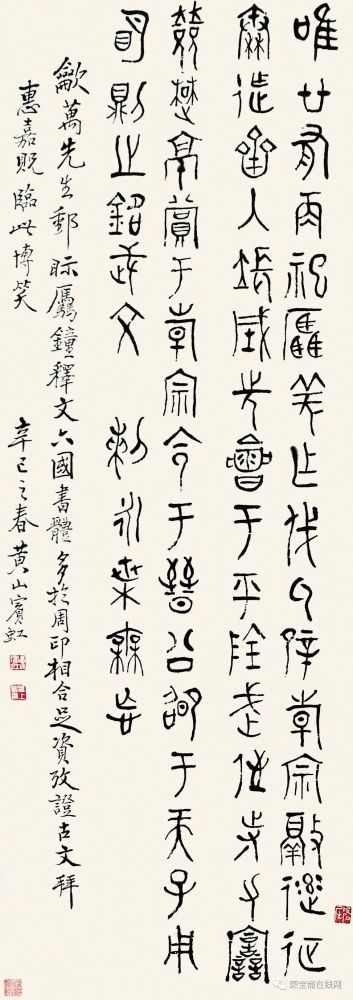

黄宾虹初学书法,就是在碑学流行的学术氛围中开始的。时风所染,他十岁左右,就对魏碑产生了浓厚的兴趣。他临摹过许多不同风格的魏碑,如《郑文公碑》《石门铭》《崔頠墓志》《南秦川刺司墓志》等。魏碑用笔古厚持重、舒展劲健,结字不拘成规、自然大方,令他心仪不已,平时总是心识默会,临抚不辍。篆书对黄宾虹而言,有着非凡的意义,无论在探究笔法上,还是在引书入画上,都是他着力、着意体悟的重点,是他书法与绘画的基础,也是他笔墨意味的重要支撑。因此,黄宾虹对篆书有着特殊的偏好。

黄宾虹二十几岁就开始临写篆书,一生几无间断,先后临写过《师鬟簋》《大盂鼎》《免盘》等“三代”钟鼎铭文,其绘画上的笔法原则也得益于篆籀用笔,成为他绘画中不可或缺的构成部分。

以往学篆书者,大多着意秦汉小篆,以求其粗细均匀的笔画,宛通整饬的体制。如清中期开宗明义篆书笔法的邓石如,就是力追秦汉,名响书坛的。继邓石如之后,另一位篆书大家吴昌硕,虽然也曾上溯“三代”古籀,但最后还是仅定体于《石鼓文》一体而已。而黄宾虹凭着金石学的扎实功底和对“三代”古文字的偏爱,直接把篆书体制“根植”于属大篆范畴的“三代”钟鼎铭文中,直抉其篆籀笔法本意。

黄宾虹着意篆籀的另一个“内趋力”,就是从中体会画法。他认为:

书画同源。自来言画法者,同于书法,金石文字,尤为法书所祖。考书画之本源,必当参究籀篆,上窥钟鼎款识。

这和他书画并重“以书养画”的思与行是一致的。从近代绘画而言,有一现象值得我们思考,就是擅长篆籀的画家取得的成就要大得多,其中奥义大可深入探寻。这也体现出“引书入画”的学术依据,以及引何种书体入画才是正法。

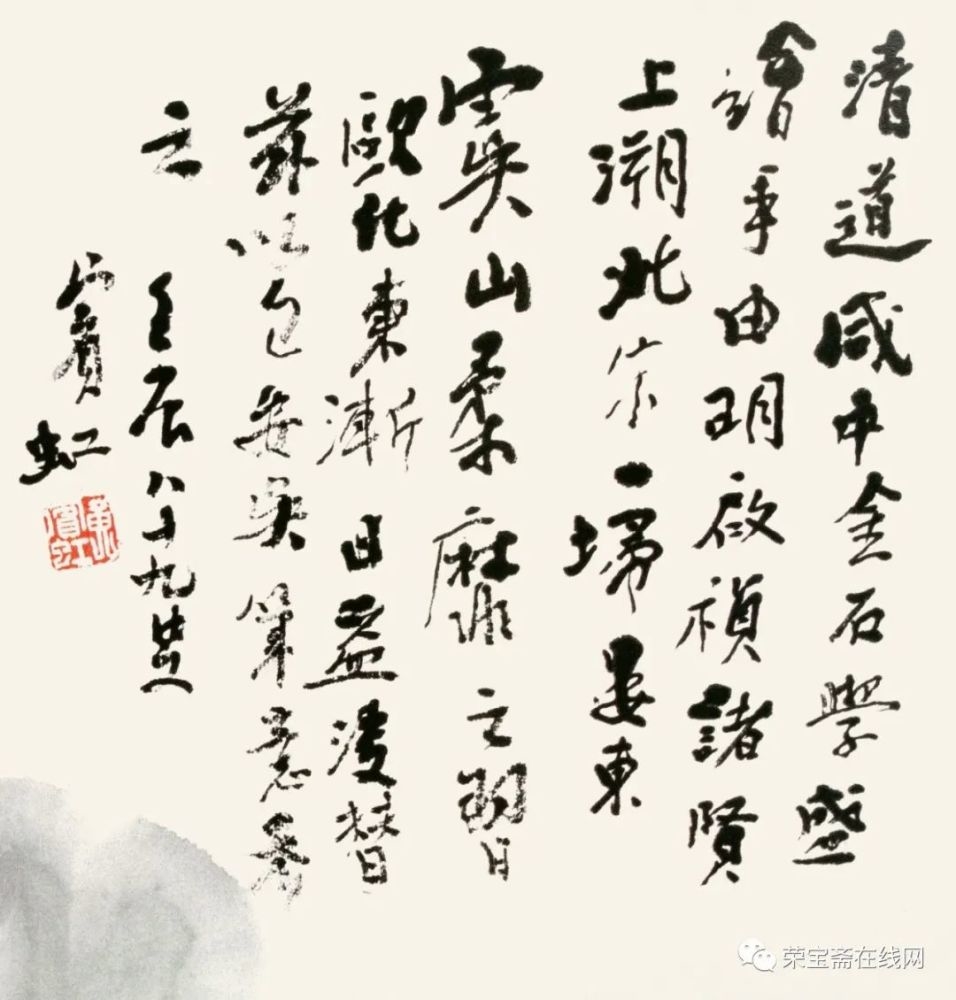

1937年后,蛰居北平的十余年里,黄宾虹对篆籀书法用力最勤,着意最深,已在实践中把书法用笔和结构很好地融入绘画中,提高了绘画的内在品质。此间,他还总结出许多书画相通的理论原则和操作方法,并自信地认为,自己的心得可以演示、传世后人。

由于黄宾虹对篆籀书法的偏爱和热情,又由于篆籀用笔凝重奇诡,结字曲绕婉转,变幻莫测,因而,以篆籀笔法入画就成了他一生“引书入画”的基点。这也使他在“引书入画”的实践体验中,增加了对篆籀书法的体悟深度和“内力”与“内美”的更高追求。

应该说,黄宾虹晚年书法成就最高者非篆书莫属。其篆书意蕴之深、境界之高,令人叹为观止。黄宾虹晚年篆书的用笔、结字随意自如,表面看似无力,实则力藏于内;看似略有松脱,实则严整清峻、铁骨铮铮,着实悟通“内力”之妙。黄宾虹作书,并不留意字体表面的规整妍丽、圆匀秀劲,而是攫取内在神韵和骨力。他篆书中的点画往来似乎略不经意,实则暗含自然之“内美”,而这种“内美”,不具慧眼者很难识得,识得者,又很难用语言形容清楚。这种貌似支离,却包孕自然“内美”的美学取向,在黄宾虹的绘画中,更是“大道归一”,有着更多的精彩表现。

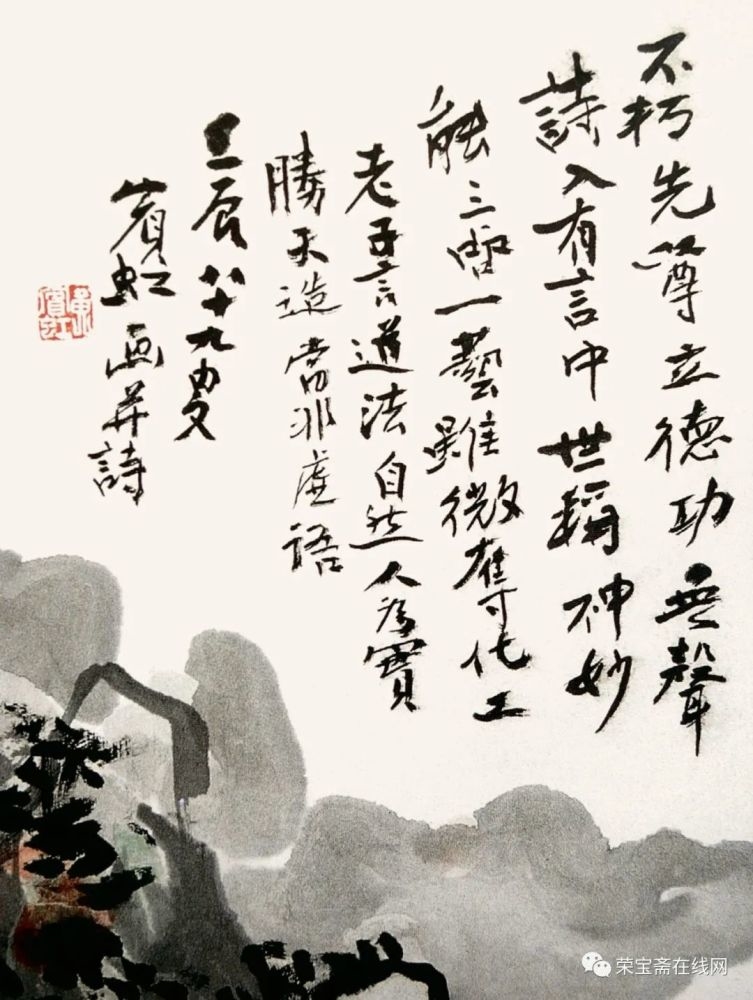

行书是黄宾虹平时运用最广泛的书体,无论信札、题跋、文稿都用,是往还于审美与实用的“双栖鸟”,这和他一直将其升腾于艺术天空里的篆书不尽相同。也许是实用和审美的往还变换,也许是行书有难以超越的繁难度,使得黄宾虹的行书早成而晚熟于他的篆书。

黄宾虹从青少年时就对颜真卿的书法临习不辍,极喜其可应用于绘画的“屋漏痕”“印印泥”“锥画沙”之笔意。三十岁左右时,他又着力于颜真卿的《争座位帖》,从中体味笔法与笔力的内在关纽。《争座位帖》是颜真卿“外新内古”,别出机杼的佳作,具有浓郁的篆籀笔意,古法尚存,可和黄宾虹十分钟爱的“三代”钟鼎铭文息息相通,并且符合他穷究画法于书法和着意笔法“内力”之宗旨。如此看来,他选择此帖作为自己的日课,是有明确的学书为学画的目的的。

黄宾虹师学前人法帖,并没止于探究用笔之法,他在悟通要领后,更会心于书法的神采韵致。因为在他看来,技法再高明也只是手段,而不是目的。他心仪晋唐书法,就在于其自然烂漫,书者灵性荡漾字里行间,意象超特不凡。另外,黄宾虹在对待碑学、帖学的态度上,没有像阮元、包世臣那样崇“碑”贬“帖”,而是“碑”“帖”并重,学“碑”之凝重,得“帖”之流动,双管齐下,双学并举。只不过他选择的帖本都是尚存古法,或者是晋唐墨迹遗楮真迹,此种写在纸帛上的晋唐遗楮和宋代以后几经翻刻的字帖是有天壤之别的。

虽然黄宾虹行书师学广博,但最后还是定体于他喜爱的《温泉铭》中。《温泉铭》是唐太宗李世民亲自“书丹”上石的行书,拓印此帖时,是在唐太宗去世几年后的“永徽四年”,去书写之时不远,因而,字口严整,字体清晰,保留着书法原作的神韵。该帖光绪年间被西人伯希“发现”于敦煌佛洞石窟,1910年有印本流行于世。黄宾虹南居上海时曾得印本研习多年,北迁时还将其携至北平,时常临池晤对,颇多用心处,颇多会心处。他说:

当年一见便爱不释手。唐太宗不愧是千古一帝,气魄恢宏,举世罕有其匹。他之前没有人敢用行书写碑的,他就敢。他的字初看甚平易,再看看,他用笔绵里裹针,结体长扁倚正,内在的东西多的很。

他还曾说:

我的行书曾借鉴于唐太宗《温泉铭》,因存晋人“书肇自然”之风貌,吸取笔意,不袭其貌,形成自家风格。故此,我的书法胜于绘画。

我们从黄宾虹南居沪上时的行书作品中,可以明显地看出《温泉铭》对他书体风格的影响,天真烂漫,劲健流畅,晋唐风韵洋溢纸上,可谓大家风范。

(连载)

——文章节选自《书画同源·黄宾虹》(荣宝斋出版社)

- END -