张枣:诗人的“德国锁”

好诗一定非常精确,每个字、每个标点符号都不能出错,否则整首诗都会受影响。相较而言,小说散文偶尔有一两句,一两个情节犯点小错误,读者会觉得问题不大。诗歌不仅是抒情、感性,也不仅是风花雪月。好诗某种意义上是诗人用自己的全部失败凝聚的成功,它们中有对生存秘密的思考和揭示,有对言说的探索和解放,是生活世界最精密、最微妙、最困惑的语言缩影。它们内在地呼应我们的迷思,让我们变得更警醒高妙,带给我们某种人文骄傲。

——颜炼军

诗人的“德国锁”

颜炼军

选自《世上谩相识》

我读硕士后期,有幸结识这位独特的师长和优秀的诗人,在我们相处大概三年的时间里,一切都很特别,很有趣。记得有一学期,每周大概有两晚上的11点钟左右,我都会接到张枣老师的电话或短信,说我们去散步吧,教你德国式的散步。我就从学生宿舍楼下来,到中央民族大学西门跟他会合。那段时间里,我们基本上走遍民族大学、国图、北外、北理工那一片的大街小巷。深夜走累了,就在街边小摊吃点东西喝点啤酒。张枣老师是个特别专注的谈话者,我们谈许多有趣而深刻的话题,有时谈得特别兴奋。大概在2008年3月的某一天,我突然觉得我们之间的谈话太好了,这样谈完就消失,未免可惜。我就说张枣老师,哪天我们找个地方,一边喝酒一边聊,做个谈话录音吧,这就是后来流传较广的那篇访谈《“甜”——与诗人张枣一席谈》的来源。

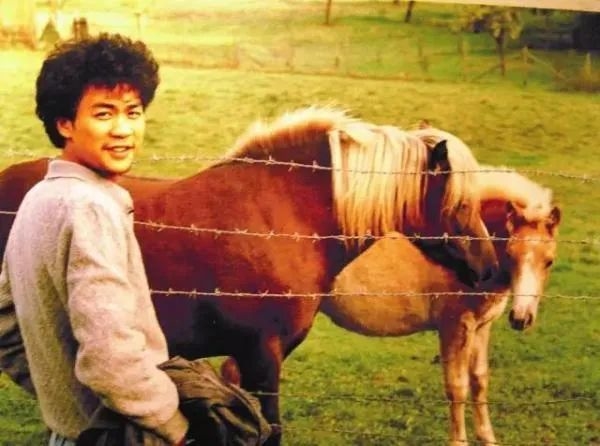

1986年初秋,张枣在德国(图片来源于 飞地)

甜,是的,在许多朋友的回忆里,张枣是个特别有意思的人,他写诗、写信、说话……都很甜。我印象很深,他去世之后朋友们专门聚会纪念他,开始往往是哀伤的,但到最后却变成一场场欢乐颂,似乎张枣本人就在现场说笑一样。当然,现在回想起来,张枣痴于“甜”和各种“有趣”,也是谜一般的状态,也许,是由于他比一般人承受更多的枯燥和绝望。如此说来,我们对这些“有趣”津津乐道,不也是自我鼓励,自我掩饰的一种方式吗?

一

如何读诗,圣人孟子说先要“知人论世”。作为一位四十八岁就去世的当代诗人,在座的大家喜欢他的诗,却如许多读者一样,不太知道其家世生平。这有什么关系呢?诗里呈现的诗人形象,已经足够了,这没有错,对大部分诗人作家,我们一直都如此读之。但我要说,张枣的家世特别有意思,跟他的诗也有密切关系。下面我先讲讲我所了解的张枣的家世和生平。他是湘军将领之后,在清朝后期,太平天国运动从广西发端,向北蔓延,满人军队无力镇压,于是就有南方汉族士绅集团的兴起,其中影响最为深远的,大概就是湖南人曾国藩兴办湘军。左宗棠是曾国藩的得意门生,也是湘军和淮军的中坚人物。左宗棠征新疆,被认为是他最大的历史功绩之一,而张枣的高祖张庆云,就是当年随左宗棠西征的大将之一,他的后代在晚清民国期间一直很显赫,出了不少人物。比如民国时期的张通典,是同盟会成员,参加过许多革命活动,其女张默君毕业于哥伦比亚大学,回国后曾担任民国考试院典试委员,在民国时期,身居如此要职的女性可不多。而张默君的丈夫是邵元冲,邵元冲与蒋介石是拜把子兄弟,在“西安事变”中,他因保护蒋介石而被乱枪射死。所以,蒋介石对张默君一直非常尊敬,总是称她为嫂夫人,她晚年在台湾去世。前两年我去长沙张枣的老家,跟他父亲张式德老先生聊起这个事情,他回忆说六姑张默君在上世纪四十年代后期还回过长沙老家,当时他还去给她磕头,被赏到几块零花钱。2014年,我去台湾中国文化大学参加学术交流,在这所大学的校史馆里,还有幸看到过张默君先生留下的墨宝,写得很漂亮。另外,张天翼、张侠魂(张默君之妹,竺可桢夫人)、张元祜(张默君之弟)等在民国时期有影响的人物,都是他们家的人。我听张式德先生讲,五十年代的金门战役中,国军一方有位参战的团长叫张量才是他伯父。因为最早是军人起家,所以他们家有习武传统,张式德先生现在身体还特别好,说自己少时与张家子弟跟从长辈练过拳。他们家还有一些医术传下来,据说是太平天国剿灭后,张庆云被派去镇压白莲教起义,偶然的机缘,从白莲教的人手里得到了一些医术秘方。张老师九十年代后期有首非常好的诗《祖母》,里面写祖母去河边打仙鹤拳。不了解张枣家世的读者,可能认为是他虚构的,一个很有教养的老太太清晨去河边练仙鹤拳,是很美的姿势。实际上,张枣的祖母真练过武术,身体特别好,七十多岁时还能习武健身,能做几十个下蹲,她在张枣去世后好几年才去世。她的接骨医术很拿手,“文革”期间当地武斗,一有人打伤就抬到张家请她治疗。他们家没有受到特别严重的冲击,多半儿是这个原因。出生于这样的家庭,他自然受到一些影响。当然,《祖母》一诗里,可能也有张枣外祖母的影子。在张枣与我的访谈里,讲到一个关于他外祖母的细节。1949年后,他们家由于家世的原因渐渐沦落。他小时,常常跟守工厂大门的外祖母睡,小男孩晚上不老实,一脚把被子踢裂了。外祖母就从床上起来感叹道:“真是‘娇儿恶卧踏里裂’啊。”张枣讲祖母装粮票的箱子里装有两本诗集,一是白居易的,一是杜甫的,辛苦管家之余,常拿出来读,有时叫他也一起读。张枣的父亲是北师大俄语系毕业的,他从小就跟父亲读过俄语的普希金。以上,是我了解的张枣家世的一些简略情况。

《世上谩相识》 颜炼军著

人民文学出版社2021年8月

张枣求学的过程,也值得一说。他属于“文革”过后第一批大学生,1962年生,1978年上大学,上大学时就十五六岁。“文革”后的第一、二批大学生,上大学时许多人年纪比较大了,三四十岁的很多,在这些人中间他就是一个小男孩,因此在同辈人中,他年纪偏小,他说那时他常常要假装老成。大学毕业后,他曾在湖南一所中专学校短暂任教,不久就考入四川外国语学院读研究生。在川外读书时间,他跟柏桦等诗人开始有往来,他的诗歌写作,在这个时期也才算成熟。他的成名作《镜中》写于1984年,就是在四川写的。他的老师之一是杨武能先生,杨先生是冯至的学生,是国内一流的德语文学专家,是歌德和里尔克等大诗人的译者。张枣回忆过他跟杨先生交往的一些细节。他们当时在学校里办诗歌刊物,有一天听说上面来查,张枣扔下东西就逃,但杨先生把他找回来,跟他说,在咱们这种地方,跑是没用的。杨先生看他们一拨人诗写得不错,有时还到宿舍跟他们喝酒聊天。许多年后,张枣还在一篇回忆文章里感慨:“好的领导肯定也是一个好的诗人。”研究生毕业后,也就是1986年,张枣决定去德国,直接原因是他爱上了他的德语老师达克玛。我听张枣讲起过,他们那时痴迷邓丽君,达克玛为此经常收拾他,说你们太颓废了,追在他后面打。很遗憾,到德国不久他们就分开了。九十年代初,他非常想回国但回不来,感到十分痛苦。看他1990年前后的一些作品,可见那时他糟糕的状态。他在许多诗里写到失眠的痛苦,甚至写到牺牲和自杀。比如他写过一首《给另一个海子的信》,劝自己不要像他那样轻易去自杀。

1986年,张枣刚抵德国不久(图片来源于 飞地)

张枣1990年代在德国攻读博士学位,但这个过程时间有点长,也很痛苦。他一开始在特里尔大学读学位,但期间据说跟导师闹翻了。大概后来经过一些周折,转到图宾根大学,在这儿遇到一位学者,也是一位好老师,国内对他好像不太介绍,他叫保尔·霍夫曼。张枣跟我讲过,他是研究象征主义诗歌的专家,“二战”期间曾经流亡新西兰的犹太人,一位非常懂诗的人,对张枣学业完成帮助很大。有位德国友人写的回忆文章隐约写到此。所以张枣的博士学位,最后应在图宾根大学获得,这个信息之前一些书里都有误。这里其中更多具体细节我不是很清楚,他的博士论文,是讲中国现代诗的。他写过为数不多的学术文章,有些我到现在都没看到。比如根据手头的信息,张枣九十年代初写过一篇论保罗·策兰《死亡赋格》的文章,应发表在中国旅德学人的一个同人杂志上,但目前没找到。张枣给我们上过一次关于保罗·策兰《死亡赋格》的课,德语源文与汉语、英语译本对照,一句一句讲,很精彩。

九十年代初开始,他与诗人宋琳一起,长期担任在海外复刊的《今天》杂志的诗歌编辑,他自己的作品和译作,许多都是在这上面发表。九十年代末,张枣慢慢可以回国了。这期间,他去台北短暂待过。马英九当时是台北市长,大概在1998年左右,台北市政府邀请他、莫言和龙应台作为台北的短期驻市诗人、驻市学者和驻市小说家。张枣后来跟我回忆过这段经历,说当时最大收获之一,就是去跟蒋经国前厨师学做糖醋排骨。他在北京多次吹自己做糖醋排骨一流,说要给我做一次,可惜不久就生病去世,没吃到他做的糖醋排骨,这是永远的遗憾。2005年左右,他开始谋划回国工作,先是到河南大学任教了一段时间,后来因为一些偶然原因离开。不久,在敬文东老师的大力引荐下,他来了中央民族大学。张枣在国外孤独寂寞那么久,一听是有五十六个民族的中央民族大学,应该好玩好吃,非常愿意来,于是他就成了我的老师。大概由于长期孤悬海外,也由于个性使然,他烟瘾很大,爱喝酒,生活习惯不健康。2009年底,他不幸查出肺癌,之前身体不适但还坚持给我们上课。不久就赶赴德国治疗,可惜德国医术也无力回天,2010年3月8日,他在图宾根大学医院病逝,丢下年迈的父母,遗下师母和两个未成年的儿子。现在一晃七八年,他们都应成年了。

谈论作家生平与作品的关系,是特别为难的事情,谈当代作家的生平更是如此,不但牵涉许多相关的人和事,而且真相也常常与八卦混淆。上面讲到“知人论世”,但作品与作家生活之间的直接关系,某种意义上又是有限度的。我有时会想,一部好作品在写完时已经完成自己,读作品本身提供的线索就能懂它,不用管作者是怎么回事。但有时也常怀疑这种读法。如果在“知人论世”层面上懂更多,可能就更能读懂作者的作品。但是否这些“知”,比如我上面讲的张枣老师的种种信息,也会干扰读者对他诗的判断,让阅读陷入某种陈旧的套路?我不敢说这两种读法哪个更对,但信任它们的同时,也应该有所戒备。简言之,希望上面家世生平介绍,既能帮助理解张枣的诗,又不致干扰大家对他诗本身的判断。

二

现在基本上公认,张枣是一位写得少,但写得好的当代诗人。当然,少在一些作家身上是一种假象。按张枣的朋友、诗人傅维的话说,在他交往的所有当代诗人作家里,从来没有见过谁像张枣那样,心里时刻都想着怎么写出好的诗来。浙江大学的江弱水教授有一个判断:二十世纪汉语诗人里有两个技巧大师,前五十年是卞之琳,后五十年年是张枣。很多人不一定同意,但这也许可以说明,高级的少,包含了另一种多。张枣在与我的访谈里讲到过浪费,他说,许多人认为,诗人马拉美如果在其写作中少一分“宁为玉碎,不为瓦全”的决心,他也许会写出更多好作品,但马拉美最终成为一位以少胜多的诗人。在欧洲文学史上类似的作家还有福楼拜,他年轻时也是浪荡子,不听爸爸的话去做法官,而学文学,还因为嫖妓染上淋病,他爸觉得很丢人,就让他一边儿写作去,管他吃穿用度。福楼拜一辈子在塞纳河畔父亲给的房子里写作,衣食无忧,也没结过婚。关于他写作的疯狂和认真,有很多掌故,据说某天他写了一上午,中午朋友问上午工作的情况,他说在某句话里添了一个逗号。晚饭时又遇到朋友,问他下午工作成效如何,他说把上午加的那个逗号给删了。作家里有巴尔扎克式疯狂,可以几天不吃不喝写完一部作品;也有福楼拜式的疯狂,花七八年才写一部作品,有的甚至拖延到去世还没写完。我们佩服巴尔扎克,但也会对福楼拜式的写作有别样的尊敬和迷恋。他经过了多少翻江倒海,辗转反侧的写作过程?每字每句都打磨了无数遍,这让作品变得有神秘感。他写了一千遍,我们一遍能读懂吗?张枣的写作,既有福楼拜马拉美式的浪费,也有中国文人的闲逸态度。当然,无论浪费还是闲逸,都需要付出代价。我们都必须为自己的嗜好和选择付出代价,残酷的是,付出未必有回报。

张枣在图宾根(图片来源于 飞地)

与张枣写得少一样,他也很少翻译。相对他的外语能力来说,他翻译得实在太少了,让人遗憾甚至愤怒。他本科、硕士读英语专业,之后在欧洲二十来年,会德语、法语、俄语、拉丁语。德国汉学家顾彬曾说,有张枣这样的诗人,对德语文学和中国文学,对东方文化和西方文化,都是天赐的礼物。但是,也许对他来说,做一般意义上的学者事业,大概是无趣的,一个连诗都不肯多写的人,怎么可能刻苦做学问呢?顾彬也是张枣诗歌的德语译者,他一直为张枣的懒散不干活耿耿于怀。顾彬是一个勤奋的加尔文教徒,写了许多砖头似的学术著作,翻译了许多汉语文学作品。张枣去世后,他的悼文里表达了对张枣懒散的不满。顾彬那篇文章写得好,批评得也对,但也许他那种勤奋的欧洲学者,不太能理解中国文人的懒散吧。

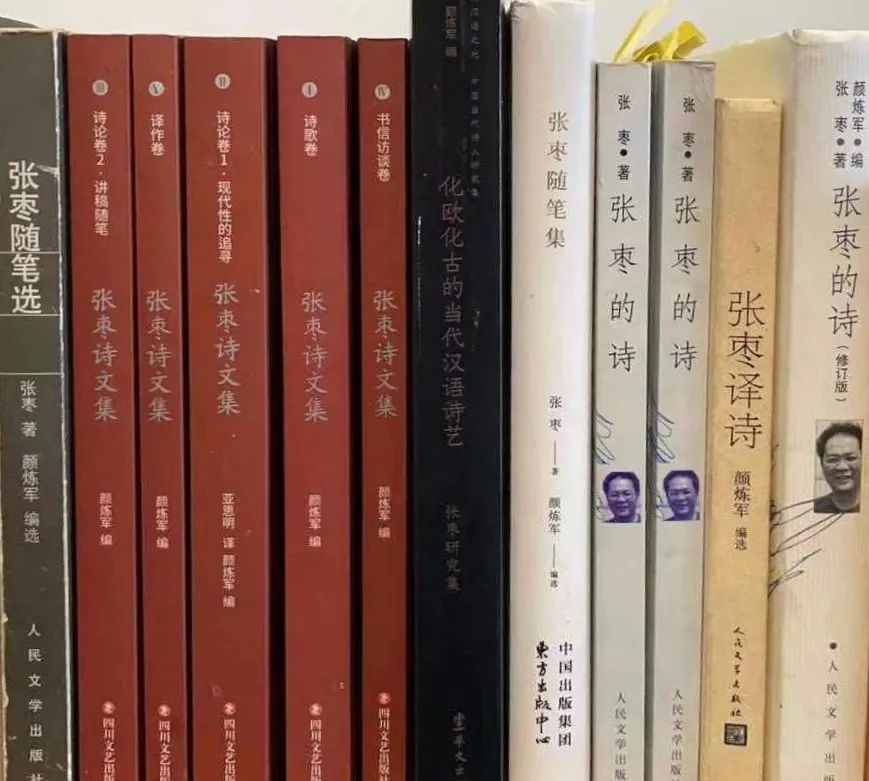

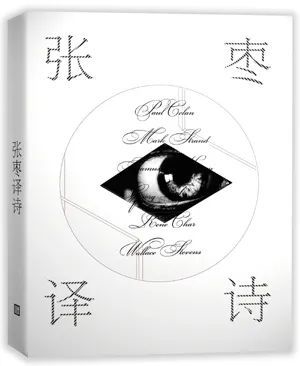

颜炼军编的张枣作品

张枣随手翻译的少许作品非常好。据他的朋友们回忆,他八十年代翻译过庞德的十多首诗,大概那时大家年轻豪迈,也没有保存的意识,这批译作在朋友间传来传去,最后传到诗人西川手里,他搬家很多次给丢了。前些年,我每次碰到西川老师,都恳请他再找找这批译作,可惜一直没找到,但愿它们哪天会突然再现吧。张枣后来零星译过一些外语诗,英语、德语、法语等语种的诗都有,大多发表在九十年代在海外复刊的《今天》杂志上。他翻译最多的时期,应是他去世前几年,与陈东飚合译美国诗人史蒂文斯的作品。在他们合译的《最高虚构笔记》这本诗集里,也可以看出张枣偷懒,他翻译的大多是短诗,长的只有《我叔叔的单片眼镜》,还是他早年的译作。记得有一次会上,我的另一位老师,诗人西渡说张枣的翻译有一个特点,他把所有的诗人翻译得像自己。这个观察很准确,把张枣的译作匿名摆在面前,看几行就能辨认出他的风格。他翻译不多,但对当代诗歌的翻译依然有独特贡献,因为他真是以创作的态度来翻译,我问过他,为什么不多做一些翻译?他说,你不知道翻译有多纠结,作为一个成熟的写作者,我去翻译别人的东西,我常常会把我觉得别人不好的地方翻译得更好,或者说把别人不够清晰的地方用汉语翻更清晰一点,但是,这样它们就不像原来的作品了。而让原作缺点保留下来,又是很难忍受的事,所以我干脆就不翻译。他也许是他这一代人里翻译里尔克的最佳人选,曾有一段时间他也想翻译,但终究没有动手,或没来得及做。如果他活得久一点,是否会做完这件事?里尔克有首诗叫《瞪羚》,张枣在课堂上给我们讲过,我印象很深,他说羚羊这种动物很有意思,在没人的野地里,它会很自在地走,但见到人或听到什么声音,就会一惊一乍,里尔克写的就是羚羊受惊的模样。冯至译的里尔克的《豹》非常有名,但张枣跟我们说,里尔克还有这首更伟大的《瞪羚》。我们课前读绿原先生的译本,感觉跟张枣讲的差别很大。张枣译的《瞪羚》特别好,他说是专门为我们的课堂译的,但当时同学们都没有存稿,他去世后,也没找到这首译作。如果这首诗加到他的译诗集里,会增色不少。在他去世前一两年,北京一个朋友约他翻译了两本德语绘本,他的翻译非常漂亮,后来我忍痛割爱地把图文分开,文字部分收进《张枣译诗》里了,可惜也都很短。大概是他在翻译史蒂文斯期间,他有一次把史蒂文斯的一首英文原作拿到课堂上,让大家都来试译,然后看他自己的译本,我们非常吃惊,译得非常巧妙。对张枣的翻译,我最后想说,他自己写得少,翻译得更少,也许从其写作观念和生活态度上可报以更多体谅。

三

柏桦先生说,张枣是继卞之琳之后“化欧化古”做得最好的诗人,这评价当然很到位,但人们有时也难免把这种评价简单化。张枣在文学界尤其是在大众读者中的名声,主要来自他《镜中》《何人斯》等早期一批所谓有古典气息的诗,而对他1990年代以来的诗关注不够。《镜中》为代表的作品,是他二十二到二十五六岁之间写的,许多当代诗选本,都选这首诗作为他的代表作,在我最近看到的选本里,其他作品开始多起来。

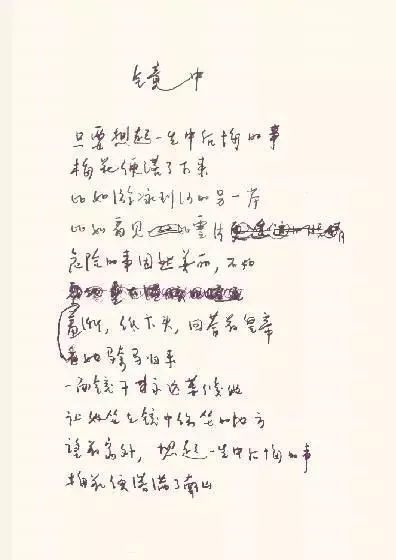

张枣写于1984年秋的名诗《镜中》,原始手稿

首先,我想从文学史背景讲一下对《镜中》的理解。在当代文学史里,都会讲八十年代的“寻根文学”,但似乎主要在小说领域。若提到诗歌领域的寻根,可能会谈到杨炼、江河等八十年代对古代文化元素的重写,而较少提及张枣等诗人的写作。张枣八十年代写上述这批诗时,肯定认真地读过美国诗人庞德和艾略特的作品。庞德最大的功绩之一,是对中国古诗的创造性改写。艾略特是庞德的学生辈,他也强调个人写作如何重新发明传统。四川诗人柏桦等八十年代中期曾办过一本民刊叫《日日新》,“日日新”来自《大学》记载的一句古老铭文:“苟日新,日日新,又日新”。“日日新”为何在八十年代中期成为四川这批诗人标榜的关键词?四川重庆这一带古代是道教兴盛的地方,当代的诗人也有些神叨和仙气。他们跟杨炼、江河等偏于宏阔的写法不一样,诗学资源也有区别。张枣、柏桦等都是外语系的学生,他们可以更直接地读外国诗人的作品。他们在庞德那里读到了被现代化的“日日新”一词,找到了重写古典的入口。许多年后,听张枣在课堂上讲庞德的诗,讲得非常精彩。在那之前我没懂庞德,从此知道庞德的了不起。前年杭州举办一个中外诗人交流活动,我有幸参与,有个细节我印象很深,有位美国女诗人说,她因为九岁时读到庞德译的李白的诗,后来才成为诗人。由此可想见,庞德翻译的汉语古诗在英语诗坛的影响。在英语诗歌被浪漫主义搞得很膨胀不能自已之际,大家都在找瘦身的办法,中国古诗被庞德翻译成英语,恰恰促进了对浪漫主义的革命,所以许多英语诗人觉得中国古诗了不起。记得美国《哥伦比亚诗歌史》对庞德有如是评价:英语中的《长干行》如果不是译作,那它就是那个时代最伟大的创作。张枣他们八十年代中前期的写作,显然受这庞德、艾略特的影响和启发,也可以作为寻根文学的一支。

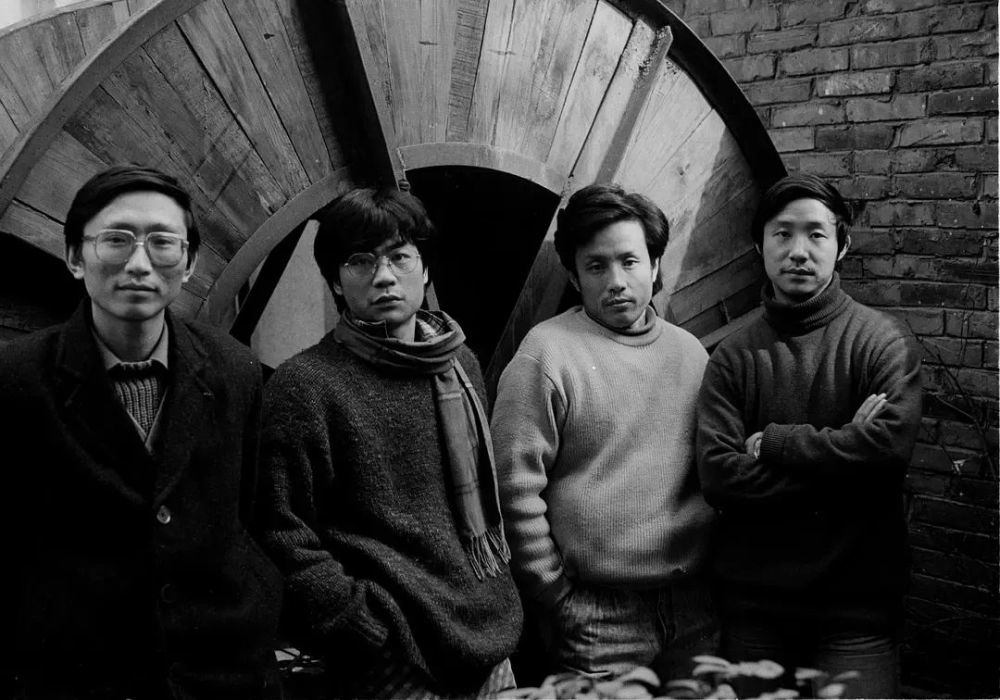

柏桦、张枣、钟鸣、欧阳江河,1988年于成都四川工人日报社宿舍前(肖全 摄)

当代诗歌里有一个有趣的现象:北方方言里出来的诗人,比如北岛、多多不少的诗,可以在广场上朗诵。但南方诗人的诗,可能更适合在室内默读。当然,四川诗人跟长江中下游不完全一样,就像我的老师敬文东先生在他《抒情的盆地》一书里讲的,四川方言是一种火锅般沸腾的语言,吃辣椒花椒,大吼大叫,所以才有莽汉主义以及这样那样主义的诗歌流派和宣言。我也算是广义的南方人,有一点切身体会:北方人只要把想说的话写成句子,作品就出来了;但南方人得先学会在方言和普通话之间转换,每写一个句子,要先得把方言转换成普通话,也就是说,南方人写作先得学会普通话,否则写不出来。而在学普通话过程中,天然地会带有方言特征,学不准,就只好去书上学。因此当代的南方诗人,大多有比较浓厚的书卷气。许多书卷气重的先锋小说家,也是南方人。总之,南方诗人如张枣者,普通话也很不标准,其写作天然地有来自书本的文雅。

张枣后期诗歌对古典资源的汲取,远远超出“寻根”范畴。张枣悟性很高,对古典诗文有独特体悟,在长诗《跟茨维塔伊娃的对话》里,甚至可以看到《世说新语》的片段,比如“四望皎然”一词。他的诗里也有怪词,比如《蝴蝶》里的“载蠕载袅”,我一直不知道张枣从哪里采集到,这个词现在几乎没人用了,但他把这个词用在诗里,特别有意思。后来我偶然在钱锺书《围城》里见过,在林纾译作里大概也用过。还有“颤袅”,这个词在他诗里出现过几次,有一天我读周邦彦,就看到他用过的“颤袅”。张枣十分喜欢周邦彦,记得有一次诗人郑单衣来北京,我们一起在民族大学西门吃饭,他们是八十年代的老友,因此一坐下,张枣就跟我介绍,说他们像穿开裆裤一起长大的朋友。张枣问我,你知道郑单衣这名字是怎么来的吗?我说不知道。他说,周邦彦有一首词开头就是“正单衣试酒”(《六丑·蔷薇谢后作》),说着就用长沙话背起来。张枣有家学,从小背古典诗词,我听过他用长沙话背屈原的《离骚》《橘颂》等,普通话他却背不出来。他说上大学时,他经常嘲笑那些写诗但学习成绩不好的人:写诗的人都应是聪明人,成绩怎么能不好呢?

关于张枣诗歌中的西方资源,因为我只懂一点英语,不懂其他语言,所以只能讲讲自己看到的部分。张枣在不同时期会跟不同的西方诗人之间有潜在的较量或对话。最典型的比如叶芝的诗《丽达与天鹅》,张枣就写了一首同题诗。在叶芝笔下,写宙斯化为天鹅把丽达强奸了,生出海伦,结果是特洛伊城被摧毁,沙场凯旋的阿伽门农,也被妻子和情人谋杀。总之,宙斯对人类的强奸,导致一系列文明灾难。张枣换了一种写法,他写丽达在天鹅飞走之后的忧郁,把许多汉语资源用进去了,比如闺怨诗传统,关于此拙著《象征的漂移》有专章分析,在此就不展开了。仔细看他的诗,类似的较量不少。他的诗里也有德语式的精确。有一次,他诗里引的一句德语我不懂,就去请教朋友,原来这是一句特别有意思的德国谚语,他在诗里化用过许多次。张枣对从荷尔德林、里尔克到策兰的德语诗传统,应有很多参悟。很有意思,从冯至开始,二十世纪的中国诗人,对里尔克都有某种天然的亲近感,我可以列举出十位以上某个阶段曾受他影响的诗人。记得好多年前,北岛先生在一篇文章里说里尔克不够伟大,就引起了不少诗人的不满。里尔克的诗有很古雅的一面,他的诗里有大量上古素材,比如古希腊的,希伯来的,他甚至写过《佛陀》这样的诗,对汉语诗人重写古典有启发;里尔克还有观物体物的神秘能力,有点类似禅宗思维,中国诗人读里尔克的诗很容易看进去。总之,里尔克的诗歌情调,与现代汉语诗人大概也容易有共鸣。张枣中后期的诗,跟策兰和特朗斯特罗姆也都有关系,他有一首诗叫《今年的云雀》,跟保罗·策兰的一首诗《一片叶,没有树》有对话关系,有位德国汉学家就写过关于这两首诗的文章。《大地之歌》等一些诗,与特朗斯特罗姆的诗有可比较之处。

1980年,张枣在四川外国语学院(图片来源于 飞地)

当然,他诗歌的西方资源肯定更广阔,更隐蔽,包括来自俄罗斯诗歌的启发,曼德尔施塔姆、布罗茨基等人流亡主题的诗,对他尤其是在欧洲期间的写作,肯定有许多启发。比如前面讲的《大地之歌》,就是对奥地利作曲家马勒名曲《大地之歌》的一个呼应。在新发现的《橘子的气味》这首诗里,某句诗里就出现了一个从文艺复兴到现代欧洲现代绘画里,经常出现的一个古希腊神话场景。我琢磨了好几天,他为什么这么写。一个成熟的写作者不会犯低级错误,看似低级的错误可能藏着机关。我冥思苦想,最后联系上下文,才看出了机关所在。我最近在伦敦看Modigliani的画展,也特意关注了一些文艺复兴以来的相关作品,再次相信自己的判断。张枣对图像是比较敏感的,我听他讲过一次电影课,讲的是塔可夫斯基的电影,讲得非常好,一个镜头一个镜头地讲,比如里边的苏联母亲形象,他说看到这个镜头的出现,你就会知道苏联肯定会打赢德国。还讲到一个女的,是红色苏联的职场精英,张枣对她的姿态和语言分析得特别精彩。张枣有首诗叫《德国士兵雪曼斯基的死刑》,我现在都读不懂。这首诗很长,我猜是取材自某部德国电影或某个“二战”史情景,但不知道具体写什么,也请教过一些老师和朋友,但都看不出其本事和典故。除了古典和西方的资源,张枣特别注重翻新现代汉语作家的语言。比如他对《野草》有很多的体悟。《张枣随笔选》里很多内容是讲《野草》的,而他有几首诗里面出现过“好的故事”这个词,显然是从《野草》里来的;他笔下的“鹤”这一形象,《野草》里也写到过。他对闻一多、冯至、朱湘等现代诗人也有独到观察,并把他们的优点化用到自己的诗里。比如,他1988年写的一首诗叫《风向标》,这首诗实是在跟冯至《十四行诗》里的“风旗”形象和里尔克在做一个循环式的对话和转换。博采众家成就自己,是许多优秀诗人的共同之处,但读懂他们因此也变得不容易。对张枣这样一位天分极高,一辈子就写了一百多首诗的人,他的每行诗都值得琢磨一番,有所发现,就是阅读之乐趣所在。

四

张枣诗歌最大的主题,尤其是在欧洲期间,是流亡。在张枣病世三周年之际,我的导师敬文东先生在民族大学做了一个专题演讲,精彩地讲过这一问题。我有一个直观感受,张老师在欧洲期间的诗里出现最多的,是夜晚独处室内的场景。他的长诗《卡夫卡致菲丽丝》,写的就是在室内写作过程的兴奋、落寞和孤独。这恰恰也是卡夫卡《变形记》式的主题,他把它变成了一个中国诗人的主题。张枣与鲁迅的《野草》的共鸣,大概也因为《野草》时期的鲁迅,正是一个夜晚的室内词语工作者。从1998年前后写出的一批诗里,张枣开始把诗歌的视野放到中国当代 “现实”。因为这期间,他回国的次数开始变多,他有一次跟诗人陈东东感慨说,中国现代化做得还可以,保不准就能成功。不久他就写下了他后期的重要诗篇《大地之歌》。这首诗首句就十分了得:“逆着鹤的方向飞,当十几架美军隐形轰炸机偷偷潜回赤道上的母舰。”飞机是现代人造物,鹤是天地之间的自然物,这是现代人的处境:上帝造物跟人造物之间对决。大概因为张枣是兵器迷,所以有此神来之笔。他后期为数不多的诗,写作手法和题材都有扩充和变化,可惜这一变化没有最终完成。

《张枣译诗》 人民文学出版社2015年6月

许多研究者都注意到,张枣的诗有一个显著特征,就是注重对话设置。从技术上看,反讽、对话、戏剧性等,都是现代诗歌修正浪漫主义诗歌主体形态的手段;与此相似,解构和驱逐二十世纪形成的革命抒情主体和声音,也是当代汉语诗歌最重要的任务和贡献之一。从观念上看,张枣认为,西方古典诗人可以与神直接对话,而现代西方诗人可以与缺席的神对话。神缺席了,他们可以对着那个席位说话。比如,荷尔德林在《人,诗意地栖居》里说,大地上没有关于人的神性尺度,人给自己做的一套规矩是不可靠的。里尔克在《杜伊诺哀歌》里也写道:在这个被人解释出来的世界上,我们的栖居并不可靠。这些,其实都是对神性缺在的呼吁或祈祷方式。对现代汉语诗人来说,没有西方诗人式的对话对象,所以张枣在他的诗文里强调对话诗学、知音诗学,是希望为其一直迷恋的对话修辞找到本土诗学源头。

张枣提出的“元诗”概念,是理解其诗歌的重要维度。这个概念现在经常被批评界提及,但也许与他的本意有偏差。“元诗”某种意义上是现代诗的基本特征。这个关键词,可以说综合了中西现代诗学传统。从十八世纪德国浪漫派到二十世纪英美新批评,无论讲“诗歌作为新神话”还是“文学代宗教”,都有深刻的历史背景。读西方近现代文学批评,会看到十八世纪以来欧洲文学经常会反思的问题:首先,工业革命带来的人造物大面积地涌现,比如伦敦的雾;其次,是启蒙运动以来,理性代宗教导致的精神危机。理性代宗教,简化了人与世界之间的关系,而文学、艺术恰恰需要非理性的力量,于是有浪漫主义以来对理性和启蒙持续质疑。无论对情感、梦幻、想象力的推崇,还是对语言神秘性和本体性的强调,都是质疑方式。元诗观念,也是对语言本体性的一种强调,它认为诗歌乃至所有文学形式,必须用语言装置来完成对生活、历史和世界的呈现和质疑。李泽厚先生曾经归纳出中国现代文学的两个主题:“启蒙”和“救亡”。对启蒙和救亡主题的过分强调导致的,是现代作家用写什么取代了对如何写的反思。文学当然可以表现理性、启蒙或救亡,但作为语言形式,文学天然地与其主题——无论理性、启蒙、救亡有距离,或者说它对主题有内在的抗拒,因为文学首先作为语言表达,语言表达本身就有游戏性或策略性。张枣认为,《野草》就是有“元诗”追求的写作,但在三十年代日本大规模入侵,左翼—延安文学兴起之后,这种追求变得不合法了,对主题的要求和限定,阻止了言语形式本身的探索,也就取消了语言对主题的质疑和反对能力。简言之,再大的现实,在被写成文学作品时,它首先在语言上必须成立。牙痛是“小”现实,汶川地震是“大”现实,我们可以嘲笑写牙痛的诗人顾影自怜,但如果写地震的作品在语言形式上不成立,是一件糟糕的作品,而写牙痛的诗写得非常好,我们可能会更认同后者。张枣在1990年代写过一篇长文《朝向语言风景的危险旅行——中国当代诗歌的元诗结构和写者姿态》,还留下一些随笔和讲稿,综合其相关论述,他大致认为,现有的文学史多是罗列式的文学史,而不是一个趣味的文学史。什么是趣味的文学史?比如,他认为现代诗歌是从《野草》开始的,而不是胡适的《尝试集》。因为胡适的诗对后来的写作没有实质性的影响,而《野草》影响了很多诗人作家的写作。从这个角度,他觉得文学史写作应更多关注真正对后来人的写作产生影响的作家和作品,尤其关注这个影响发生的过程,这某种意义上可以说是一种元诗化的文学史观念。

早年的翟永明(左)、欧阳江河(中)和张枣

最后再讲一点,张枣是一位精细的写作者,这是他最显著的个人特征之一。任何写作者,首先必须是微观的体悟者,微观就意味着可以见到这个世界上不可见的部分。因为教育和日常生活给我们的,多是宏大概念或麻木的常识。什么是“慧眼识珠”?“珠”象征微小精妙的,隐藏起来的事物。写作或阅读,都需要跟作品的内容,跟文字,跟自己,形成特别亲密细致的关系,发现幽微隐蔽的部分。张枣诗里有很多微妙的形象。比如“分币”“燕子翘着二郎腿”“薄荷先生”等等。这些形象往往举重若轻,其实他背后花了许多心思,表现出来就像一个个微笑,后面内涵很深却迷惑人。张枣在德国待得比较久,他身上有一种特别的认真劲儿,说来许多人不信,他是一个如此紧贴他所讲的内容的老师,他能对所讲的问题或文本穷追不舍,尽力把方方面面的内容都敲打出来。张枣给我们上了几年课,课上从来不讲一句废话,从来不会离开要讲的文本和问题,如果有同学打岔,他立马会制止,说这跟课堂没关系。他的课就像一部精密机器的运转,但中间又有许多即兴的发挥,也非常注重因材施教地与学生互动,所以他的课很精彩,很受欢迎。事实上,包括我在内的很多讲课者,都可能对文本细节或文本内部的东西不够敏感,没有能力进入很深,才爱讲很多外在的历史背景或逸闻八卦,这当然也没有什么不可以,但显然不是最理想的方式。张枣诗里写过“德国锁”,他的许多诗其实就像德国锁般精确。一首杰出的诗,肯定有非常精密的内在运转方式。读不懂,并不是诗人欺骗我们,而是读者的迷失。好诗一定非常精确,每个字、每个标点符号都不能出错,否则整首诗都会受影响。相较而言,小说散文偶尔有一两句,一两个情节犯点小错误,读者会觉得问题不大。诗歌不仅是抒情、感性,也不仅是风花雪月。好诗某种意义上是诗人用自己的全部失败凝聚的成功,它们中有对生存秘密的思考和揭示,有对言说的探索和解放,是生活世界最精密、最微妙、最困惑的语言缩影。它们内在地呼应我们的迷思,让我们变得更警醒高妙,带给我们某种人文骄傲。在今天,学文科的人,尤其应该有人文骄傲:一方面应具备尽可能广博的知识,一方面要有体悟力,也就是诗性的能力。这两方面,都会帮助我们找到立身行事的内心支点。

以上是我这些年编读他作品的粗浅感受。有些是最近的想法,有些在之前写的文章里也提过。肯定有很多讲得不好不对之处,请大家批评指正。谢谢大家!

(本文为2017年5月20日在浙江师范大学的讲座稿,感谢浙师大李蓉教授请渠瑞蒙同学整理出录音稿,使我得以在此基础上修改补充成文。2021年收入此书之际,做了局部修订。)