中国水墨年鉴|边界与空间——王璜生的水墨实践

2021-08-11

2021-08-11

王璜生,美术学博士,毕业于南京艺术学院。

现为中央美术学院教授,博士生导师,中央美院学术委员会委员,

广州美术学院美术馆总馆长。

曾任广东美术馆馆长,中央美术学院美术馆馆长。

作为美术馆馆长、著名策展人、批评家、艺术家的王璜生,他的创作有着鲜明的艺术辨识度。跨越了媒介的界限,将水墨绘画、装置、影像等语言结合起来进行自由地创作和表达。他关注生命、关注社会、关注对文化的思考和对现实的反思,并将其通过视觉思维展现出来。这使得他的作品同时具备了鲜活的感性和深度的思考,也构成了王璜生独特的艺术感染力。

——“中国水墨年鉴”策展人、中央美术学院艺术管理与教育学院副院长 赵力

边界与空间——王璜生的水墨实践

文/张敏

当发挥把控作用的“线”松动,画家们便会在“象”之外重新开辟天地,当“界限”的痕迹减弱,空间的力量遂被释放出来,这是中国画独有的虚拟性空间转换方式,它虽以物理空间的客观存在为基础,却更强调审美空间的建构。在一虚一实,似是而非之间,观者所获得的实际是一种富有想象性的空间错觉。

王璜生早年曾受家学影响颇深,画的是传统水墨画,对中国画的空间建构他无疑是明了的,因此,即使是在他后来改换笔墨媒材,在纸本上用拓印实践的作品上,依然体现着非实有空间的力量。《墙》创作于 2017 年,在这件作品中,王璜生将纱布“做”成了墙,人与人之间自觉或不自觉隔离的现实状况以这堵密不透风的墙体隐喻而出,最重要的是,那严密厚实的粗线条一层层累叠所引起的对“封闭”的感受是直接有力的,想象亦是没有穷尽的。

▲王璜生《墙 170603》纸本水墨拓印 123×123cm 2017 年

有一点值得注意,中国古典绘画释放空间的前提是在水墨、纸本的基础上,作为一位当代艺术家,王璜生所实践的是更多元的媒材和更多样的空间轮廓。从媒材来看,报纸、铁丝、纱布等特殊材质的介入使得作品内涵趋向复杂性、不确定性 ;从空间轮廓来看,纸本、建筑墙面甚至大地都成为承载内容的底色。在这种不断转变的媒介和各式底色的对接中,王璜生在寻找最佳的契合点,这个契合点即是他的“问题”:更坚硬的线条想要表现什么?更大的空间又想要凸显什么?

问题意识、介入社会是他随机转换的前提,从古典进入当代创作领域,他是带着问题来的。而意识到问题的存在又常常与他突破水墨、转换媒材的进程在节奏上一致。例如“纱布”,在王璜生看来,“纱布”具有受伤、呵护、温暖、脆弱等特性,创作于疫情期间的《疫期日记》便将纱布的特性完全体现出来,记录下了这个时代的伤痕印记。

此外,王璜生对特殊媒材的运用常常是具有连贯性的,他并不仅是因为作品需要一个特殊偶发的媒材的介入,还更注重在不同内容的作品中实现特殊媒材本身特性新的转换,或凸显特殊媒材的特性,如《疫期日记》;或制造对立,如他将纱布与铁丝网形成的力量对比,体现暴力与呵护的关系,等等。

▲王璜生《疫期日记 200217-2》 纸本设色拓印 69×69cm 2020年

从特殊媒材的选择不难看出,王璜生的作品中常常蕴含着对社会事件深层的关注 :疫情、难民、国际形势。但面对疫情,他不是“医生”,虽然他也运用纱布 ;面对难民,他亦非慈善家 ;国际形势中他扮演的角色也非政客。说到底,王璜生所实践的对社会事件的关注,是一位当代知识分子对文化及个人归属问题的思考,若非如此,想来“深层”一词也无从谈起。

这总归是一个鲜有冲突的时代,结构的稳定是否会限制文本的深刻程度,是一个有待商榷的问题。艺术创作的方向从内部转向外部形式是阶段性的必然,可尚未完结的艺术史上,即使是最前沿的形式,最终都不过用“功成名就”换来了“承上启下”,“艺术”,或许早已标明其向“内”的指向性。因此,能在如此时代保有忧患意识,这既是王璜生多年美术馆馆长职务的积淀,亦是他作为知识分子、艺术家的那一部分。

王璜生于 2017 年在北京民生现代美术馆举办的个展名便为“边界 / 空间”,我想,这里的边界与空间皆有两重意思。所谓边界,是指绘画的边界、古典与当代的边界 ;所谓的空间,是指突破绘画空间所释放的更大空间、超越时代所预见的空间。

艺术品鉴:您的许多作品都选择了“拓印”这样一种表现方式,选择“拓印”出于怎样的考量,它与笔墨线条的力度之间存在怎样的差异?

王璜生:之所以会使用一些拓印的手法,首先,我认为,艺术本身就是一个关于“转译”的问题,也即一个物件被另一种方式所表述。拓印就是将一个真实的物理性的物品“转译”为艺术的表现形态,而艺术表现本身也就是一种“转译”,这样的多重“转译”成为艺术表达性质上的独特性,这也可能延伸为某种文化理论的相关表述。这一点我非常感兴趣。另外,就是我可以通过这样的转译,将我非常感兴趣的,带有物理性的一种物质中很独特的部分,包括肌理、一些很微妙的细节等,转换变成一种新的视觉形态。这样的转换它既“直接”保留了物质本身某种特别的属性,如非常微妙的肌理、物态等,又产生艺术表现多向度的新的可能性,生成独特的艺术形式及艺术效果。

例如说,我喜欢使用纱布这一独特的媒材,用纱布来进行拓印,成为一种我的特殊的表现方式。因为纱布本身具有社会的、物理的双重属性。它与生命的关系,往往又与受伤、伤害、保护、疗伤、救治等等产生联想,这是纱布本身特殊的文化含义,而它物理层面的特殊性如纹理、线头、微妙的肌理质感等,用绘画的方式很难画出来。即便画出来也与用纱布直接拓印出来的效果是两回事。

因此使用拓印方式,很多微妙的肌理、质感,包括很多偶然性的东西都可能被呈现出来,并可能出现很多意想不到的效果来,这是我特别喜欢的。这次“珠江溯源记”展览中的《珠江源植物图志》系列作品,我在云南珠江源采集了植物标本。用植物标本进行拓印转印,在墨、银色、白色、水之间制造出一种似乎具有科学性质的像 X 光片的植物图像,拓印能够将对象的最本质的肌理性东西体现出来,同时在这个过程中又产生不可知,又很丰富的新的视觉形象来。

▲组图:王璜生《珠江源植物图志》水墨拓印 34×45cm 2020年

艺术品鉴:您认为笔墨承载内涵的限度在哪里?您突破纸本水墨是在什么时候,是因为怎样的契机?

王璜生:任何艺术家都是在使用媒介来进行相关的表达,这涉及所使用的媒介具有相关性的艺术方式与艺术形式,包括笔墨方式,或者用什么方法、手段来呈现媒介的特殊性及文化性。而最终的意义是艺术家用水墨最合适有效的方式表达对社会人生或艺术的理解。那么从传统及经典的角度考察,水墨媒介、纸的特殊性给水、墨、笔带来了无限的空间,产生了丰富的与东方文化相呼应的精神内涵。即便在近现代以来,它也一定程度上反映了人们对世界的某种认知,也从东方人的视角较好地体现了对生命、对审美的视觉、对世界的理解与感怀。用宣纸的特殊性,水、墨、笔的微妙性,它能够体现一种特殊审美及精神表达,这是水墨艺术最独特的地方。

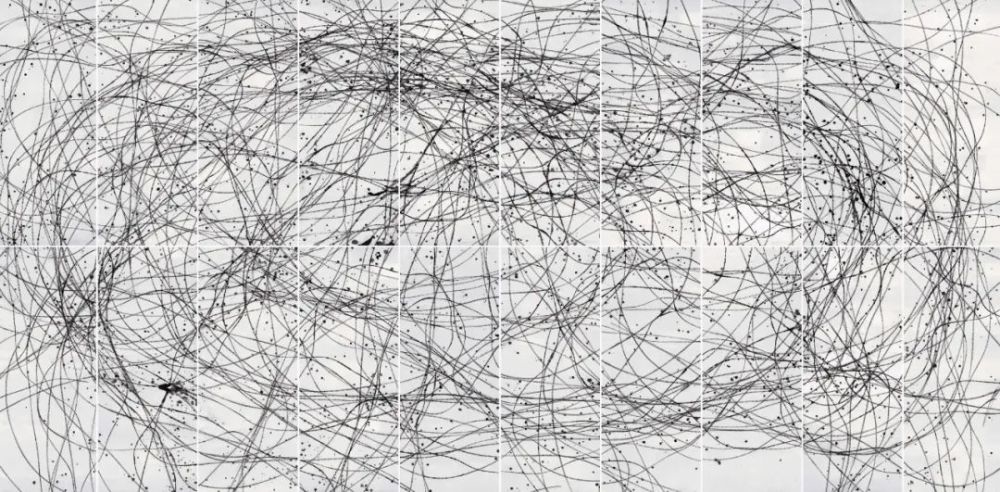

如果当自己觉得用这样的纸的媒介或者笔墨的方式,无法较好地表达对生命、现象、社会、世界的理解的话,自然而然就会产生对新的媒介的尝试,或者对这种原有的媒介进行突破。比如说可能会放弃纸,或者使用纸的方式会发生变化,对笔墨的理解会有些新的变化等等,像这次我所做的《骑走》这件大作品,尽管也是在宣纸上面进行创作,也是用水、墨及所谓的“线”来进行创作,但是,观念不同,创作的切入点不同,表现方法也完全不同了。因为我可能更多的是要以大地为画板,纸是大地画板上的一个部分,用骑车与印痕的方式,呼应我 30 多年前在贵州特殊的骑走经验与感受,也希望这件作品带有行动的意味,这行动又暗含着我在作品表述中说到的,骑过来,走过去,不知在哪里 ;走过来,骑过去,寻找我自己。这是八十年代我们这代人的一种特殊感受。这样,我自然会去突破一些对水墨的理解,还有对纸本的理解与运用。

▲王璜生《骑走》纸本水墨拓印 1460×730cm 2021年

▲王璜生《骑走》创作

艺术品鉴:并非每一位画家都会去实现从具象到抽象的转变,从您个人经历来说,您认为实现这种转变的必要因素是什么?或者说是什么诱发了这种转变?

王璜生:我觉得任何艺术家的表达都是根据自己对艺术的理解及表达上的需求来进行他的选择与转换的。我以前画过人物、具象、变形等,画过花鸟或其他方面的一些具象的内容,我是在那个年代从写生具象走过来的。但是当我们在面对一个更为开放的、视觉表达多种可能性的时代时,便可能会产生很多对新的审美表达的冲动,或者一种新的需求。我们会做出对新的审美、表达、意义等的新判断,并形成我们新的艺术方式。我用纱布、拓印的方式,是具象还是抽象,这很难说清楚,这其实是介乎具象与抽象之间。我用线条去进行一些像《游象》系列作品的时候,我最喜欢的是在看似无为与柔美的《游象》作品中表达出充满刚硬、具有张力、被认为有点像铁丝网的图像。那么“游象”这样的图像,是抽象还是具象?其实,它又可能会指向带有现实意味的社会性表达。因此在这样的选择表达过程中,没有一个绝对性,也没有具象、抽象的界线与限制,我会按照需求去进行选择,进行形式上的运用等等,最终以求达到我对水墨的一种理解,完成我的艺术表现。

▲王璜生《之间》水墨装置 1200×1200×600cm 米兰大皇宫博物馆 2020年(下图为局部)

艺术品鉴:中国绘画强调实践出线在画面空间中最大程度的自由,对线与空间之间的互动关系您有怎样的体会,可以从纸本水墨和装置两个方面的区别来谈一谈。

王璜生:中国古典绘画里对线的表达是趋向于追求更为自由的、自在的境界的,那么我画“游象”时,初衷也是在“追”中国古典绘画对线的审美表达,即如何在“控制”与“自在”之间达到一个审美的高度,进入一种自由表达的境界。这种“控制”、“修炼”、“修为”及“自在”、“随心所欲”到“自由”等关系,在其背后潜藏的是人在社会人生中如何在制约、受控、规范与追求自由最大可能性之间获得一种平衡,这可能是我的“游象”表达的一种隐喻。我不是像西方的某种自动绘画或即兴绘画那样,他们很自由、很随意、很情感的抒发甚至发泄。但是我的“游象”可能更多还是在强调中国古典绘画笔和纸之间特殊关系所形成的特殊审美,这种审美又能够在高度的训练、修为的基础上,达到自由表达的境界,这是我所追求的。我还将这样的理念与隐喻应用到我的装置作品上,而且,装置作品更强调物质特殊的文化属性,制造视觉上更丰富的内涵。例如,我用铁丝网,用玻璃管、纱布等,构成物质特征及文化指向性之间的共构与冲突,表现我们对现实、对生命、对社会的理解,包括这其中的丰富性与矛盾性等。通过光、影等等关系将这些尖锐的冲突或强化,或诗意化,形成它更为丰富的内涵,这是我在装置里面经常应用的观念与方法论。

▲王璜生《箴象 180223》纸本设色拓印 45×50cm 2018年

艺术品鉴:您作品中黑与红的色彩选择与您的表现内容之间是怎样一种关系?

王璜生:我大部分作品会比较偏向于比较单纯的黑白灰,因为我觉得水墨在处理“黑”方面,以及宣纸与“黑”、“水墨”之间的关系方面是非常微妙也非常独特的,能够表达很丰富的内容。但是我也会根据表达对象的需求,或者说某个阶段可能对一些东西的理解,尤其是在应用纱布进行创作的时候我会加入一些“红”色,有土红,有深红等等。我认为黑色与红色,再加上白色,这几个相对走向各极的颜色共构的关系非常强烈,具有较强的视觉力量。而色彩也有它们自身的一些隐喻,因此,如果能够将这种非常具有张力、具有视觉力量,而同时又延伸着不同颜色的隐喻,共构画面,表达想法与效果的话,那就应该大胆去应用。我强调的是,表达应该是自由的,而我们对一种表达的判断有可能是在“养成”中不断在“生成”着的。

▲王璜生《褶皱 2》布本水墨剪贴 200×200cm 2015年

艺术品鉴:您不少作品都暗含对社会事件的关注,您对这种“关注”的性质如何解释,它是否是基于当下的一种问题意识?

王璜生:无论是因为做美术馆工作,或者对自己作品的要求,我还是有比较希望带有问题意识的。我觉得,所谓的当代艺术就是要与当代人、当代社会、当代现场发生一些关系。一个人对自身的认识、对生命的认知、或者说在当代社会、当代现场丰富多彩的现实生活中,所有在这里面出现的复杂的情感内容,冲突矛盾等等,这些都是当代艺术应该去关怀的,这也是当代艺术最有意义的地方。因此我希望我的作品在可能的情况下去对这些内容做一些表达。

当然,任何艺术家的表达、表现都有他的特殊性和个人性,从我的角度来讲,我可能会更多地去采用一些更有特定含义的材质媒介,进行新的一种转换、创造,构成一种既是对相关社会问题的介入,又可能是对人自身丰富情感与思想的感知与表达,同时,又希望对艺术史有新的认知与参与。

提示:本文刊于艺术品鉴8月刊

-MORE-