蒋寅︱《王考功西樵先生诸经法书》寓目小识

新城王氏元明之际由诸城迁入,至四世祖重光,以科第起家,官至贵州布政使司左参议。子之垣继起,官至户部左侍郎,孙象晋官至浙江右布政使,累世簪缨,为山东望族。象晋四子与敕生四男士禄(号西樵)、士禧(字礼吉)、士祜(号东亭)、士禛(字阮亭),并有才学。士禄年最长,才名也最盛。本来他夙慕唐孟浩然为人,学不为仕。只因父辈出仕者少,门祚中替,遂为祖父督励,不得不黾勉场屋。太夫人闻四兄弟课毕,每问:“儿辈今日读何书,为文章当祖父意否?”命列坐于侧,予之酒食。四兄弟辄谈艺娱母,夫人为之解颐。西樵长阮亭八岁,于诸弟亦师亦友。阮亭课余喜读诗,私取《文选》、唐诗诵之,并学为五七字韵语,西樵见之甚喜,取明刘一相《唐诗宿》中王维、孟浩然、常建、王昌龄、刘眘虚、韦应物、柳宗元数家诗,使弟手抄之。后阮亭为西樵编《考功年谱》,称“文章经术,兄道兼师”,洵为实录。

顺治五年(1648)秋,西樵应乡试中举,年二十三岁。主考官姚文然阅其卷,极为赏异,断言:“他日必为风雅名家。”顺治九年(1652)应会试中式,却因官僚倾轧以致殿试被停一科。顺治十二年(1655),西樵入京应殿试,阮亭应会试、东亭应太学生廷试亦同行,三兄弟在京与海内名士缟纻论交,并蒙前辈名诗人吴梅村赏识,一时有“三王”之号,而西樵尤为人瞩目。西樵殿试及第,因未得翰林庶吉士之选,遂投牒吏部,请授教职,终得莱州府学教授之任。三年任满,于顺治十六年八月迁国子助教,康熙元年(1662)三月又升任吏部考功司主事。西樵生性澹泊,风操清峻,居常无所造请,人亦勿敢干以私。申涵光寓书汪琬,问及西樵近况,汪报之曰:“吏部萧疏简远,不失故武,真吾党第一流也。”当时他在友人心目中的印象便是如此。

康熙二年七月,西樵升任吏部稽勋员外郎,同时被任命为河南乡试主考官。他一直厌恶当时科场文章的沿袭摹仿习气,临河南主试,凡软熟雷同冀合有司尺度者一概摒弃不录,中式者冉觐祖等五十七人无非好奇服古之士,有名于嵩洛间,复取其文之尤异者编为《豫文洁》。大学士孙廷铨见之叹绝,以为场屋之文前所未有。孰料此举竟触时忌,为宵小所中,翌年三月礼部磨勘,被捃摭河南乡试文语有瑕疵,夺俸三月,又因当时功令加峻,遂被拘下狱。

此事在当时激起很大反响,士林咸以为冤。家人以凶险难卜,皆惊怖雨泣,忧心如焚。东亭应会试下第,留京师侍兄饮食,日仅一餐,夜则共被卧请室中。阮亭在扬州任推官,闻讯食不茹荤,忧形于色。与冒辟疆书云:“家兄平地波澜,魂飞汤火,不啻子瞻湖州诗案。而弟曾不能舍此鸡肋,如昔子由赴阙讼冤,以身请代,而犹且饱食安居,偃仰在床,岂复可腼颜人世乎哉!因自叹事事不及古人,宁第文章而已。(中略)迩来事事拂逆,告贷无门,殆如少陵所云‘心死作寒灰’,无复人理。”他除了频频作诗寄怀西樵,举东坡事相宽慰,闰六月因公至金陵,还为西樵礼佛祈祷于长干寺。但西樵本人却居之坦然,开始还取东坡西台诗案及《狱中寄子由》诸诗一一追和,后来连诗也不作,据说是“又思茫茫因业,不自觉知,致此堕落,顾犹语穷凄艳,勿乃非所以敬天怒邪?遂置不复作”(《拘幽集自序》)。只是手抄佛诸品经以度日,自谓:“被系经时,父母忧念,冀佛力少慰亲心耳。”入秋之后,狱情稍得缓解,阮亭书札慰讯之余,因及东坡“堪笑睢阳老从事,为予投檄向江西”之句,西樵感慨系之,念与弟“虽才具名位不逮两苏公,然其友爱同,其离索同,其不合时宜同,其轗轲困踣为流俗所指弃又无不同”,乃取苏集读之,且吟且叹,时复有作,终成《拘幽集》一卷。同人言二王兄弟友爱,似眉山二苏。计东以语顾茂伦,茂伦曰:“此二王诗之源也。”

十月三日,西樵事白出狱,但仍被免官。阮亭以诗招其南下。西樵喜得生还,自号“更生”,略无得丧之意,即日南返觐省。阮亭以舟逆于高邮,既见而悲,西樵摇手说勿道前事,径取所赋诗数百篇令读,曰:“弟视吾境地差进不?”西樵乃居弟官署中,静心读书,编次历年所作词为《炊闻词》三卷、诗为《十笏草堂诗集》。翌年二月,西樵自广陵渡江往京口游览,访鹤林诸寺,于焦山见严嵩旧藏古鼎,辨识其铭文,请程邃摹绘成图,自赋长歌记之,阮亭和作,刊为《焦山古鼎图诗》一卷。程康庄《焦山古鼎诗跋》称:“新城王氏之盛,甲于天下。铨部西樵公、仪部贻上公,诗人之冠冕,于今亡比。”姚文然刻父《亦园诗集》,请西樵作序。闻西樵下狱,有书慰问,称:“日下诗古文辞,西樵昆仲实持其魁柄。”(姚文然《姚端恪公文集》卷十一)可见此时西樵兄弟诗名已为当时所公认。《焦山古鼎诗》当时广为流传,诗家多有赓和,更提升了西樵、阮亭昆季的声望。

夏间西樵至杭州,与曹尔堪、宋琬游西湖,以《满江红》调相唱和,各填八阕,刊为《三子倡和词》;又与宋琬、杨璥各买一舫,休夏湖中。闽人林嗣环为画《三舟图》,称西樵诗为“雄杰谐畅”。西樵闻之甚喜,以为文外之赏。七月,阮亭入京任礼部主客司主事,西樵同行返新城,至康熙五年复游扬州,与诸公游红桥,编《红桥唱和集》,与《炊闻词》《三子倡和词》同刊入《国朝名家诗余》,流传一时。居岁余,值长女丧,遂返里。营十笏草堂,每晨夕问安毕,退居堂中读书。天寒雨雪,仍袖手安坐,怡然曰:“昔人忍饥诵经,吾辈骨相穷薄,理固应尔。且时于此中得少佳趣耳。”

而季弟阮亭此时却在京师提倡风雅,汲引后进,四方之士多沾其齿及成名,凡经指授者,人称“王门弟子”。康熙九年(1670)九月,西樵入京补吏部考功司员外郎,兄弟俩的声望已然相埒,常招邀四方文士,诗征酒逐,过着清雅的京官生活。康熙十一年八月,太夫人弃世,西樵闻讣累日不食,绝而复苏,亲知皆为担忧。九月抵里,寝食不离毡次,中夜哀号,身体愈益衰弱,到来年七月二十二日即下世,享年四十八。据说属纩时口鼻有异香,三日夜不散。乡里私谥曰节孝先生。撰著《读史蒙拾》《朱鸟逸史》《宾实别录》《闺阁语林》《南荣曝余录》《群言头屑》《毛角阳秋》等书,均未完成。今传世者,诗词集以外,仅《燃脂集》部分残稿。这是西樵从顺治六年就开始纂集的女性文学总集,计有序例一卷,宫闺氏籍、艺文考略九卷,目录十八卷,风雅五卷,赋部八卷,诗部八十七卷,文部五十二卷,说部五十卷,传奇五卷,凡二百三十五卷,堪称宏富,而说部尤为独创,为前所未有。惜篇幅过繁,难以刊刻,后散佚殆尽,仅序例刊入张潮编《昭代丛书》乙集,部分残稿今存上海图书馆、山东省博物馆。

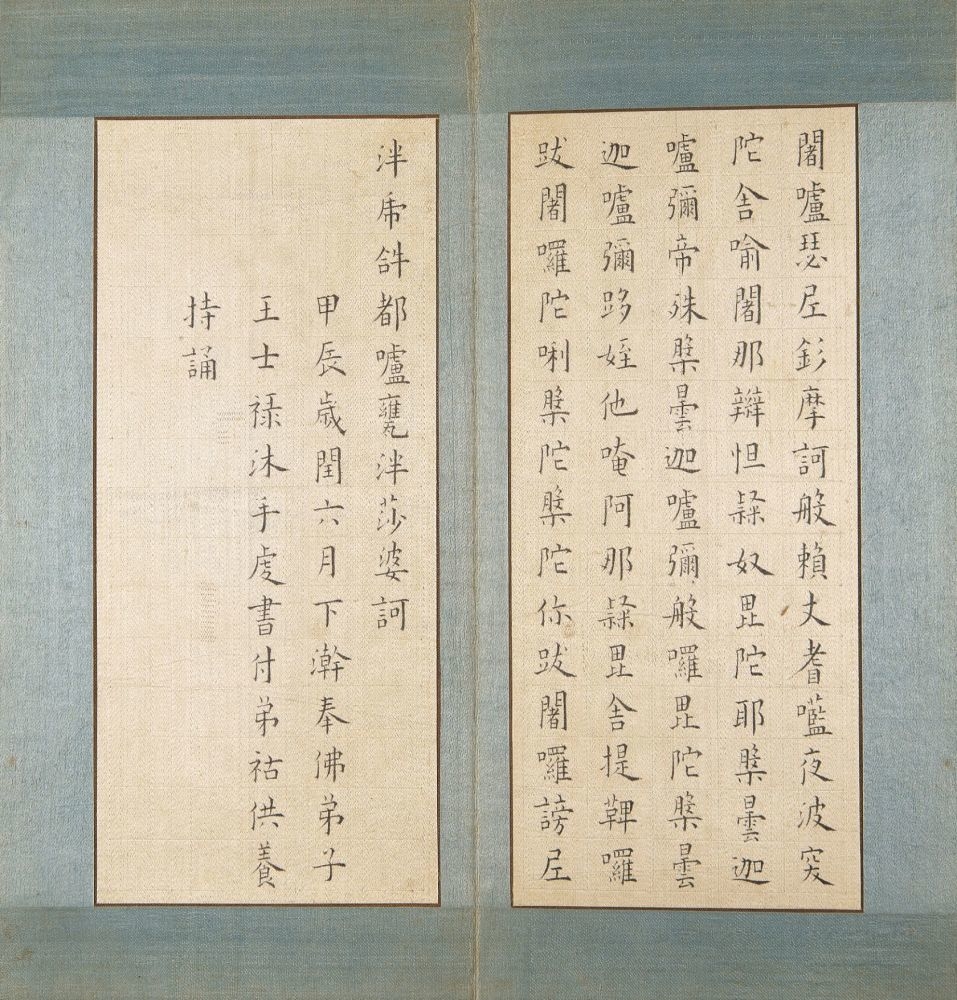

相比阮亭后来的成就和声望,不能不让人叹惋西樵英年早逝,未尽其才,如果他能像阮亭一样年过耄耋,成就和声望或许与弟相埒。确实,他的天分、才华、学养和见识,无论哪方面都有过之而无不及。就是书法,也是阮亭难以比肩的。最近,王氏后人所藏西樵在狱中抄写的佛经重现于世,使我们得以重睹西樵高超的书艺。西樵手书佛经钞本共四册,系抄《佛说高王观世音经》《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》及《大佛顶首楞严咒》两遍,分装两函。外封题“王考功西樵先生诸经法书”,第二册有“奉佛弟子王士禄照云栖本写”题记,第三册有“甲辰岁闰六月下澣奉佛弟子王士禄斋沐虔书于系所仰祈佛慈垂佑”题记,第四册有“甲辰岁闰六月下澣奉佛弟子王士禄斋沐虔书付弟祜供养持诵”题记,可知抄写时间是在康熙三年(1664)甲辰闰六月。这些钞本对于研究王士禄在狱中的精神状态及其书法水平,固然是很重要的资料,而钞本和函套上保留的诸多题跋更是研究王氏家族文化和文学交游的珍贵史料。

王士禄《法书佛经四册》之《大佛顶首楞严咒》款识(图片由香港邦瀚斯拍卖行提供)

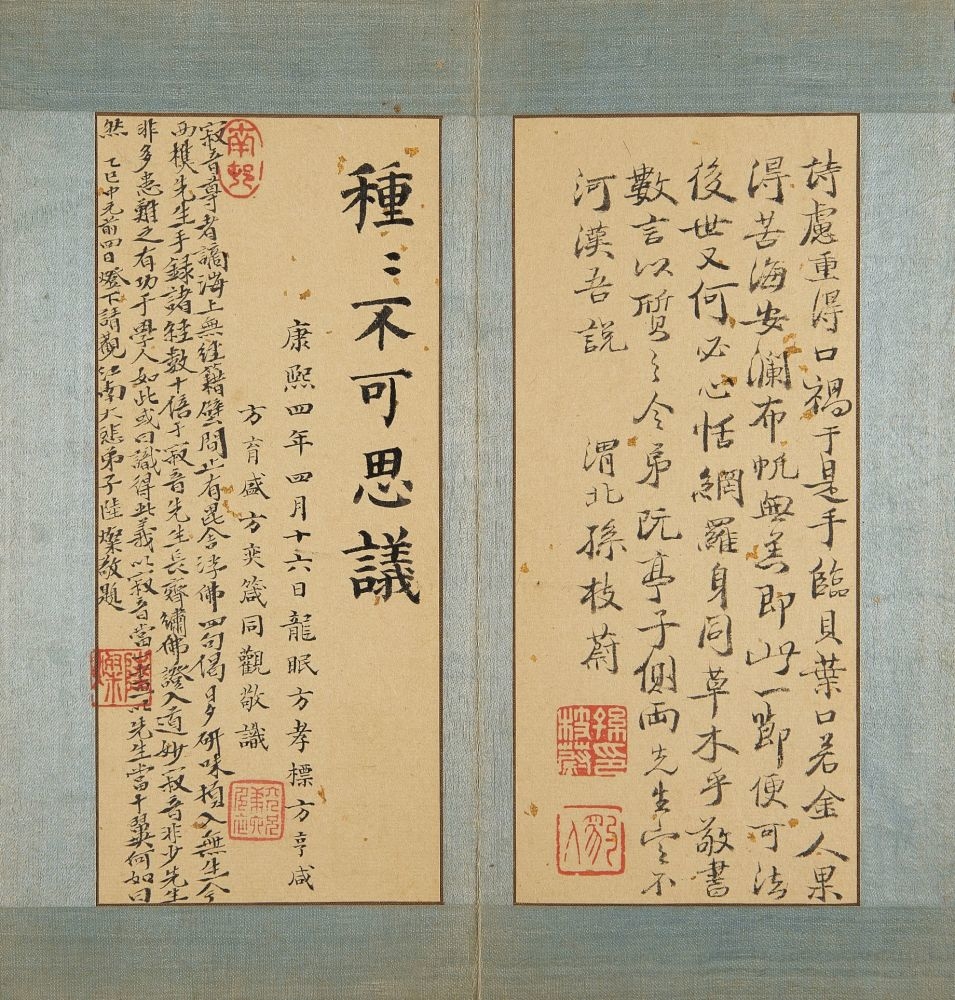

这四册钞本之所以重要,就在于它们不是普通的佛经钞本,而是一个文士在冤狱囚系中摆脱恐惧、保持身心平和的精神记录。唯其如此,它们也赢得了知交、同道的礼赞,传世三百五十余年,为收藏者什袭珍守。据我所知,西樵被中伤下狱一事,在当时影响甚大。是年中秋,龚鼎孳门生为置酒,呼梨园部伎奏乐,龚鼎孳愀然曰:“王西樵无妄在请室,吾辈可乐饮乎?”为罢遣乐人,茗粥清谈而已。西樵事白出狱,同人欣慰称庆。抵扬州后,以钞本出示友人,无不乐为题跋,以志敬仰之情。今据诸跋所署年月,可知多为在扬州及翌年游吴、越时所题。如宗元鼎(康熙四年乙巳七月)、崔华(康熙三年甲辰冬)、庄冋生(康熙乙巳)、方孝标父子(康熙四年四月)、刘雷恒(康熙乙巳三月)、袁琦(康熙甲辰季冬)、黄传祖(康熙乙巳五月)、程邃(康熙甲辰十二月)、陈维崧(康熙甲辰十二月)、陈毅(康熙甲辰十二月)等。即便是未署年月的雷士俊、袁骏、吴嘉纪、王揆、孙枝蔚、钱陆灿、方文、尤侗、汪楫、黄云、王岩、邹祗谟、朱克生诸人,亦多为居住或往来扬州一带的名士,在拙著《王渔洋事迹征略》中,皆有康熙初年在扬州与西樵、阮亭昆季往来的记载。康熙五年三月,西樵再游扬州,所晤故人即包括王岩、雷士俊、孙枝蔚、程邃、宗元鼎、陈维崧、吴嘉纪、汪楫在内,诸人的题跋再度向我们展现了清初扬州文学圈的阵容。

王士禄《法书佛经四册》孙枝蔚、方孝标、陆灿等题跋(图片由香港邦瀚斯拍卖行提供)

这些题跋的珍贵之处在于,一方面可与传世文献相印证,如王岩所作《楞严咒》跋,也见于王氏《白田文集》卷三,题作《王西樵书楞严经咒序》,文字偶有不同。张贞跋又见于张氏《渠亭文稿》,题作《跋王西樵先生所书佛经》:“右佛经数帙,新城王西樵先生书于请室者。余于先生既没之四十日始获哭其殡宫。阮亭先生出以相示,见其结法精好,意思安闲,种种皆寿者相,而乃竟不得五十年活,为之浩叹。康熙癸丑九月一日安丘张贞书。”钞本跋文略异,作:“司勋先生请室中手书诸佛名经,凡数十种。余于先生既殇之四十日,始获拜观。见其结法精玅,焕若神明,皆具寿者相,而乃竟不得五十,为之浩叹。渠丘张贞敬题。”《文稿》叙西樵所书佛经仅言数帙,而手跋则记载有数十种,可资考证。文末又署有年月日,可补拙著之阙。另一方面,部分题跋作者如桑豸、宋曹、吴国龙、张坛、蔡振、胡从中、恒道人、周宪文、孙宗彝、丘随诸人,悉不见于拙著所载王渔洋交游中,其题跋也可资补阙。比如桑豸,字楚执,扬州人。康熙二十五年(1686)贡生。工书善画,兼擅篆籀刻画之能,曾与程邃同刻《画法年纪》,又有编年诗存世。桑豸尝摘阮亭诗句绘图以赠,这是应补入《征略》的重要交游对象。

阮亭在三位兄长中,与西樵感情最亲密。西樵之逝于他不只是痛失手足,更是少了一位师友和知音。所以父亲也说:“尔与尔兄实有牙生辍弦之痛,岂但鸰原之悲也。”西樵去世后,阮亭十分珍视这些抄本,继续请亲友题跋。题在函套内的张贞跋就是西樵逝后四十日获见钞本而作,而表兄徐夜跋则作于康熙十三年(1674)甲寅七月十五日。这些题跋对于我们了解钞本的流传渊源很有帮助。晚近收藏家王寀廷的跋文更记载了钞本保存至今的艰难,为我们研究钞本的流传提供了线索。王寀廷(1877-1952),山东桓台人,曾主修民国《重修新城县志》,县志《艺文志》采录尤侗《炊闻词序》,有按语云:“西樵在请室时所书诸经,当时名流题识至七十馀通,洵属艺林珍品。现归邑人王氏止适弆藏。”据王寀廷跋,其所藏钞本共有八册,此四册系王氏于1947年丁亥分赠同邑张景韩的半璧。据桓台陈汝洁先生告知,张景韩名奎愈,桓台睦和村人,留学日本,曾任苗海南创办的成通纱厂副总,后移居台湾。

这四册西樵手书佛经,历经沧桑陵谷之变,三百多年过去,笔墨如新,装池如故,内外封大体完好,实属难得。西樵手书工整清晰,楷法精妙,深得众人称赞。朱克生说:“兹西樵先生所书,出于率更,而丰神瘦削过之,觉率更棱角重经西樵锻炼也。”此将西樵楷书与唐欧阳询相提并论,不免过甚其辞,但西樵楷书之功力仍不可小觑,其点画结体绝非全蹈唐人故辙,而实有一种恬澹洗练、潇洒出尘之致,具见襟抱宁静超脱,不落常格。须知这些钞本毕竟是在“幽室熏蒸,秽气扑鼻”中,就炕上写成,书之不易,传之更难,流存至今,实在是难得。不知王寀廷所留半部是否尚存于后人之手,若能公布,印为合璧,也是王氏家族文献流传的一段佳话。