【专访】陈平原:过分强调“反映当下”,文学创作容易走上春晚这条路

2021-05-25

2021-05-25

记者 | 赵蕴娴

编辑 | 黄月

1

文学如何教育?北京大学中文系教授陈平原一直关注这个问题。在过去出版的著作《六说文学教育》与《作为学科的文学史》中,他指出当下的文学教育陷入了过度专门化、知识化的困境,文学作为修养、趣味和精神的一面被忽略。这种风气既存在于大学校园,也四布于中小学语文课堂,如何将文学教育从技术层面解放出来,成了当务之急。

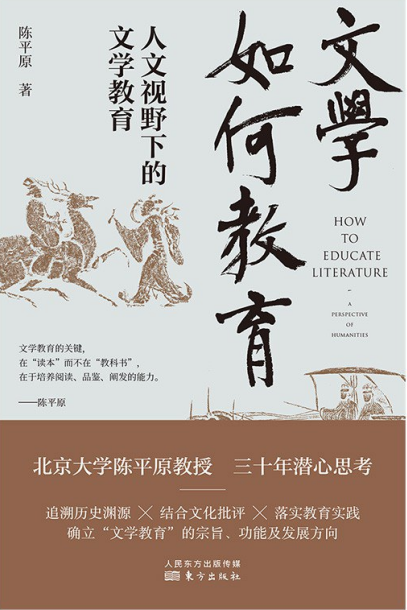

在最近出版的《文学如何教育》一书中,陈平原将文学教育纳入人文的大视野进行考量。该书收录了他过去近20年间有关文学教育的文章和演讲稿,分设为十个专题,“诗意校园”“文学课程”等专题延续了他一贯的学术思考,“民族文学”“乡土教材”一类则旨在将理论思考落实到实践。借此机会,界面文化(ID: Booksandfun)采访了陈平原,与他聊起了课堂之外的文学教育与读书问题,例如老大学传奇故事的书写激发了何种想象,又遮蔽了哪一段历史;在“政治正确”“道德正确”和“取消文化”之下,我们如何看待作家与作品的关系;当非虚构与社科作品积极地介入当下现实时,虚构文学是否应该紧跟潮流,以及文学的社科化解读、灾难期间的阅读选择等等。

接受界面文化采访时的陈平原(摄影/匡达)

陈平原认为,讲述大学故事除了要诙谐优雅,还须直面“惨淡人生”,整个文学亦复如是;面对时代的激流,一些文学体裁可以选择介入,但不应要求所有文学和作家都投身其中,否则文学“很容易走上春晚的道路”,至于读者是从艺术欣赏的角度品鉴文学,还是从社科议题的角度理解文学,那是读者自身的取向,文学研究者无权干预,只能在自己的专业上做得更好。最后他讲道,与20世纪五六十年代以前出生的人相比,现在大部分年轻人的成长相对顺利,而今面对各种危机,正需要去提高“对自己的把握、对他人的同情、对世界的关注”。

01 大学故事在诙谐优雅之外,还必须直面惨淡的人生

界面文化:你一直强调从教育的角度去研究文学生产和传播,也非常重视文学教育的实践,这本书收录的文章基本都是围绕这两点来谈的,写作的时间跨度很大,你觉得自己对文学教育的思考有什么转变吗?

陈平原:这本书里谈到的问题,都是我一直在关注的,比如说作为学科的文学史等。还有一些是回应当下的话题,如人文学视野中的文学教育,便是从一个更大的视角来观察文学教育,而不纯然站在文学立场。这样论述,能让文学教育之路稍微拓宽一些,有比较好的视野与趣味。

还有一个是“诗意校园”,那主要针对我们当下越来越世俗化的校园文化。从某种意义上说,这本书的写作,跟过去20年中国大学走过的道路密切相关。

我自己比较得意的是“乡土教材”“民族文学”和“语文教育”这三块。有些设想很好,但暂时做不到;另外有一些则试探着做,尽力而为。我希望既是一种历史总结,也是一种理论思考,同时还兼具实践的可行性,能走多远算多远。

界面文化:你在“诗意校园”的部分谈到了大学校史故事的问题,现在似乎有两个系统,一个是官方修订的校史,一个是民间流传的故事,前者有线索但难免干瘪,后者有光彩但又缺乏脉络,要怎样才能写出血有肉有骨骼的校史故事呢?

陈平原:二十多年前,为迎接北大百年校庆,我出版了《老北大的故事》,在《小引》中自述 “以考据出故事,以故事出思想,以思想出文章”的工作策略;多年后撰写《增订版后记》,则称:“将北大置于教育史、思想史、学术史的脉络中考察,除了凸显史家的眼光,更希望引导读者走向历史深处,思考若干重大问题。”讲述大学校史时,如何兼及“骨骼”与“血肉”,我相信每个写作者都有自己独特的体会,只能说见仁见智。

界面文化:大学故事艰苦卓绝、诙谐优雅的一面已经被说得很多了,但惨淡的那一面却没有得到很好的处理,比如说高校在文革时期的遭遇,今天讲故事的人要怎么面对这一块呢?

陈平原:收入本书的《大学故事的魅力与陷阱》,最后一段是:“若希望‘大学故事’有魅力且有分量,诙谐优雅之外,还必须直面惨淡的人生。记得那些可脱口而出且很容易引来阵阵掌声的,也请记得那些被压抑、被遗忘或暂时说不出来的‘大学故事’。轻重缓急之间,到底该如何处置,取决于时代氛围,也取决于写作者的立场、趣味与智慧。”考虑到现实环境的限制,北大中文系的教授们选择了鲤鱼洲作为谈论文革的切入口——从1969年7月至1971年8月,大约两年时间里,江西南昌附近的鲤鱼洲成了北大教职员的主要栖居地。说实话,拿到《鲤鱼洲纪事》的样书时,我如释重负。此书的工作目标不是“休闲”,也不是“怀旧”,而是“立此存照”、铭记历史。

《鲤鱼洲纪事》

林焘 等 著 陈平原 主编

北京大学出版社 2012-102 缺乏学校指令以外的家庭教育,使孩子对故乡风土“无感”

界面文化:讲乡土教育首先要划定乡土的范围,比如潮汕编一套乡土读本,需要确定是以潮汕文化、岭南文化还是粤文化为框架,可以谈谈其中的考量涉及哪些因素吗?怎么样的区划才是较为合理的?

陈平原:广东有三大方言区:潮汕、客家和广府,因为方言不同,每个地区的文化趣味、饮食习惯和信仰系统有很大差异,想做地方文化研究,就必须贴到这个层面来谈。以前广东编过岭南文化读本,但实际操作中碰到很多困难,因为必须时刻顾及到三个方言区的差异,谈一段广府文化,再扯几句潮汕,最后还必须兼及客家。这样的话,很难做到酣畅淋漓。所以我才说,如果编地方文化读本或教材,一定要注意方言区的问题。不光广东如此,其他地方也是这样。当然,若全省各地市都属于同一个方言区,那就好办,不必分那么细。

界面文化:从晚清的乡土教育读本,到你编写的《潮汕文化读本》,都注重乡土的地理、风物,但今天的儿童接触这些的机会可能越来越少,乡土教育要如何处理这一矛盾呢?

陈平原:晚清大张旗鼓开展的乡土教育,不只发生在广东,全国各地都在做。我下了好大功夫,找到了七种1909或1910年刊行的潮州乡土教材,别的地方如用心找,也能找到,只是不见得这么多。晚清的乡土教育只坚持了两三年,因为辛亥革命爆发,整个政治形势变化了,乡土教育不再是重要话题。那时候的乡土教育,基本思路是爱国首先要爱乡,爱人类首先要爱自己的家人,总体来说,是一种由近及远、体贴入微的思考方式。这种立场,今天仍然有效。

回到你刚才的提问,我觉得今天人们对家乡的地理、历史、人物、风景的态度,不叫蔑视,而是漠视——也就是说“没感觉”。这是当下中国教育的一个特点,强调统一性,而相对忽略多样性。另外,孩子的教育全都交给了学校,家庭没有充分参与——有参与也是按照学校的指令。而地方文化的传承,此前主要是在家庭内部展开的。传统意义上的“家教”的缺失,与地方历史、地理、人物、风景的失落互为因果。

现代社会,人口流动性大,好多人在不同的方言区走来走去,同一个城市里也有来自四面八方的住户,但即便如此,每个城市还是有它大致的“角色定位”。而这决定了其语言习惯、文化传承、信仰系统等,生活在其中,不知不觉会受到影响与制约。

北京大学中文系教授陈平原(摄影/匡达)

界面文化:今年刚刚公布的第七次人口普查结果显示,中国人户分离人口约有五亿,流动人口大概有四亿左右,“乡土”这个概念是否会受到挑战呢?

陈平原:会的。广东一亿多口人里面,有三千多万来自外地,传统意义上的“岭南文化”必定会随着人口结构的变化而与时俱进,不断地自我更新。比如说饮食习惯,记得我小时候,广东人不怎么喝白酒,也不怎么吃辣椒的。现在大不一样,年轻人也开始喝白酒、吃辣椒了。放长视线,任何一个方言区或文化区,也是在不断调整自我形象的,不可能一成不变。

问题在于,那些离开自己的方言区来到广东生活的人,他们在逐渐融入当地日常生活的同时,还顽强地保持了自己的某些语言和文化。在珠三角,你会发现“老乡”是一个重要的精神纽带。湖南老乡、安徽老乡等,他们有自己的群体或商会,有意识地保留了一些自己的习惯和文化记忆。

界面文化:那么乡土文学呢?

陈平原:上世纪三十年代,鲁迅在《中国新文学大系·小说二集序》中称:“凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观或客观,其实往往是乡土文学。”中国现代文学史上,二十年代出现的乡土文学,其实就是流寓在北京的那些文人对于自己家乡的记忆与追怀。随着时代变化,人们对家乡的记忆不再那么牢靠了。我二十多岁才离开家乡,故对家乡记忆深刻;在北大见过不少少小离家的,谈及自己的家乡,没多少印象。

另外,“乡土”不等于“乡村”,称之为“故乡”或许更合适。所谓“故乡”或“老家”,可以是农村,也可以是城市。城里人也有自己的乡土记忆,也会有乡愁。今天书写乡土或故乡的文章很多,但有一点很明显,不论描写哪个地区或城市,都必须直面人口流动所带来的文化混杂以及自我调整。

强调统一性,而相对忽略多样性,家庭不充分参与教育,造成了孩子们对故乡风土的“无感”。 来源:视觉中国03 “文”与“人”可以适度分离,文学不是办春晚

界面文化:最近《菲利普·罗斯传》的作者布莱克·贝利被多位女性指控强奸,这本书也因此下架,去年疫情期间,欧美很多作家都遭遇了“取消文化”,你觉得这对文化事业会有什么影响?

陈平原:我不晓得此事的来龙去脉,不好妄加评论,只能笼统谈因道德缺陷或政治不正确而被禁止发声这一现象。我想说的是,我们必须尊重特定时代的思想意识、社会潮流以及道德风尚对文学接受产生的巨大影响。当然,如果是真正好的作品,会穿越时空限制,即便短期内不被接受,放长视线,仍有阅读价值。

我想到的例子是周作人。到目前为止,我们对他抗战时期落水当汉奸还是不能原谅,不能因为他散文写得好,作品日渐被重新接纳,就反过来为他当汉奸辩护。“文”和“人”可以适当分离,但这需要时间的阻隔与过滤。抗战时期或五十年代,不可能这样澹定地谈论周作人;半个多世纪过去了,站得比较远,周作人的散文重新被关注,我以为是合理的。

界面文化:除了“取消文化”所代表的政治正确,“谈文”变为“论政”的另一个现象是把小说当作某个社会议题的案例来读,你怎么看这种阅读方式呢?

陈平原:文学作品被当作社会科学的注脚或案例,这是一个很正常的现象。人家做社会学、法学、经济学的,愿意用文学作品当案例分析,其实是在帮我们做推广,没什么不好。问题在于,你做文学专业的,对作品的解读或对文学现象的阐释,应该比做社会史或经济学的更精彩,更有吸引力。不能怨人家抢你的话题,而必须在竞争中凸显自家学科的重要性及存在价值。

界面文化:这似乎更多从研究者的视角出发,如果从普通读者的视角来看,过度借用社科来解读文学会不会在艺术欣赏这方面造成遗憾呢?

陈平原:不同阶层、立场、教养的人,对文学的看法本来就是五花八门。文学教育只是众多声音中的一个,如果要去跟其他学科争夺读者,那只有做到更精彩,大家才会接纳。你可以发声,这么读《哈姆雷特》;别人也有权力发声,那么读《哈姆雷特》。文学研究者必须参与竞争,争取用更大的说服力来吸引更多读者。今天确实有很多文学研究者热衷于接纳社会科学的视野和概念,但这很难说是好还是坏,文学研究本来就是一个开放系统,别人发展出好的阐释框架,你自然会与之对话乃至借鉴,只要不丧失自家基本立场就行。

至于一般读者,什么时候阅读,以及接纳什么作品,那是个人修养以及生活习惯决定的,我们没有权力去限制与褒贬。

陈平原及其新作《文学如何教育》(摄影/匡达)

界面文化:当下的虚构文本被认为是无力回应现实的,像外卖骑手、三和青年的困境,很多都由非虚构、社科研究来呈现。作家袁凌曾在一个工作坊上说,中国当代小说已经走入了白日梦,失去对现实的思考,沉浸于一个“封闭的、自满的和自恋的调调”,你怎么看当代中国文学与现实、心灵之间的关系呢?

陈平原:我不做当代文学批评,不晓得你引的这句话的具体语境,同样无法褒贬。但我知道,要求文学反映现实的呼声,从晚清以来就一直存在。有些文体是这么做的,比如上世纪三十年代或八十年代的报告文学,就做得很好。但有的文体不是这样,对现实的思考与表达相对曲折。我记得鲁迅说过,感情正烈的时候不适合写诗,因为它会把诗美给杀死;如果让感受、感觉与感情沉淀下来,也许有一天会发展出很好的作品。过分强调“反映当下”,且将其作为衡量作品的唯一标准,文学创作很容易走上春晚这条路。春晚的特点是,每年出现什么新鲜事,就必须有一个小品来呈现。不仅虚构与非虚构有别,诗歌、散文、小说、戏剧也都有自己的路需要探索。作协及文联可以引导与提倡,但落实到具体作家,还是尊重个人立场为好。百花齐放的结果,会有严酷的选择与淘汰。每年那么多作品问世,真正传得下去的,其实很少。在我看来,管理者的职责,重点不在防止烂苹果,而在识别以及欣赏好鲜花。

04 人要学会在各种灾难中提高对他人的同情和对自己的把握

界面文化:去年国内疫情最严峻的时候,你强调人应该学会在灾难中镇静,踏实地做一点自己的事情,你也在微信群里给自己的学生表达了这个想法,现在一年多过去了,你觉得这个建议他们接受得如何?

陈平原:当时我把SARS期间写的《生于忧患》发给他们,学生们很受感动,也促使他们有所思考与反省。总体来说,现在的年轻人生活是比较顺利的,没有经历过大的波浪与挫折,所以一下子惊慌失措。这个时候,年纪大的应该站出来,帮他们调整心态。其实,所有政治的、经济的、文化的、自然的灾害,都是很锻炼人的。因为,若能正确感受与直面苦难,你对自己的把握、对他人的同情、对世界的关注,都会有一个比较好的提升。

界面文化:疫情期间有不少媒体找学者、作家开书单,希望大家能从读书中获得一点慰藉,你怎么看这样的“应急性”书单呢?

陈平原:我能理解,面对灾害与困境,大家都希望在书中寻找慰藉或对策。比如,地震来了就找地震相关的书看,碰到疫情就想到该读加缪的《鼠疫》了,这样直接对应的阅读,当然也是一个办法。可这等于头痛了医头,脚痛了医脚,不是很理想。不管怎么说,因为这个机缘,促使很多人认真读书,总是好事。灾难会过去的,若能就此养成阅读习惯,那就更好了。

界面文化:最近几年,越来越多的知识分子通过综艺节目走向公众,引发了有关“明星学者”的讨论,对此你有什么看法吗?

陈平原:学者进入大众传媒,声音会被迅速乃至无限放大,但如何坚守自己的立场,不被金钱或权力收编,是个难题。

很多年前我就谈过,“拒绝”或“进入”大众传媒都容易,难的是进去后,在适应公众趣味与媒体特质的同时,还能保有自己基本的学术立场和思考判断能力。在传媒里待久了,发言代表的是公众趣味与水平,而非学者的独立思考与表达。我偶尔也会介入传媒,但深知利弊,不敢久呆。对于已经入场且如鱼得水的朋友,我祝福他们。

《文学如何教育》

陈平原 著

东方出版社 2021-4