文学课丨王安忆:所经历的事情都已经写完了,我们还能继续写什么?

2021-05-12

2021-05-12

王安忆拍纽约地铁

1

“我最初的写作很被自己的经验缠绕”

“我与写作”这个题目很大,可以谈的内容有很多,今天我主要想谈两点。第一点是我的经验与写作,第二点是我的写作经验。

关于“我的经验与写作”,我想谈谈我个人的经历。我初中毕业就去农村插队了。

那时我只有16岁,去了安徽淮北, 到了一个陌生的村庄。那里只有我一个知识青年,我住在村中农人的家里,在那儿生活,感觉非常苦闷。一方面是因为远离家乡,一方面是生活不适应,还有就是对前途完全没有信心,看不到一点希望。在这样的情况下,我的母亲开始跟我通信。

她也是一个作家,同学们在中学课本可能会读到她的小说《百合花》。

看到我那么小,独自在村庄,又没有办法照顾我,她就只能跟我通信。我们之间的通信非常之多。那时的通讯没有现在这么快捷,一封信在路上可能会走四天、五天,都说不准。

我常常是一封信写出以后没有等到回信就开始写第二封,我母亲也是这样,所以我们通信非常频繁。

我母亲怎么安慰我呢?她没有办法安慰,就给我提了一个建议。她这个建议让我在日后的生活中越来越体会到这里面的用心。

她说:你现在不妨把你的生活,你的经验,你所看到、听到、经历到的,你周围的农人、小伙伴们发生的事情等等,都把它们记录下来,将来也许会有用。

但是当一个人心情特别不好的时候, 就觉得你们所有的建议对我来说都是无用的。

我的父母其实从未指望我成为一个作家。在60年代当作家是很不安全的,尤其我的父亲还是“右派”,所以他们希望我们不要从事任何与意识形态、与艺术有关系的工作。

我个人觉得,我母亲这个建议里面不会包含了考虑到我将来会不会成为一个作家。因为即便当时我母亲已经是一个作家的情况下都不能再做作家,更何况我一个小孩子,连初中都没有读完,怎么可能做作家呢?

我一点都不以为她这个建议是和我将来成为一个作家有关系。所以我根本没有按照母亲的建议去做,去记录一些什么。当时我日记里充满的完全就是我的苦恼。

当我现在看到一些中学、大学的孩子,他们在网上写作常常会写自己的心情的时候,就会想到那个时代。

其实生活中有很多事情发生,但是我却完全注意不到,完全被自己的苦闷给抓住了。我只写自己的心情。

后来当我成为一个所谓的作家,上海作家协会搞了一个王安忆小说研讨会。那时候的研讨会十分严肃而且诚恳,当时我都不在上海,而这个研讨会还是如期召开了。

过了若干年,我母亲去世以后,在整理她遗物的时候,发现母亲在当时研讨会上的发言被整理成文,在一个内部杂志上发表了。

我看到母亲当时的发言,其中提到了我在插队落户时给她写的信。我已经完全想不起当时信上的内容。我母亲发言中提到了我信中所写的我在农村里的生活。

比如有一封信说,春天到了,别人家房梁上的燕巢都来燕子了,而我的还空着。我就非常期待燕子来,等到有一天燕子来了,我就在信中告诉母亲,今天我的燕子飞回来了。

我母亲记得很清楚,而我已经忘记了。还有一封信上,我告诉母亲,我和一个蚌埠来的知青一起用板车拉粮食进城,我们一个掌车一个拉纤。在路上当我在拉的时候,这个男知青很调皮地在后面喊赶小牛的号子。我母亲说,她眼前就出现了画面。

再有一封信,写的是村庄里两户人家吵架,持续了好多天。他们出工的时候是不吵的,而一放工就开始吵,就像余兴节目,全村人都去看。我把这个过程写信告诉了我的母亲。

看到母亲对我当时记录下的事情那么有兴趣,觉得很有意思,也很感动,可我当时对这些客观事情的发生完全没兴趣去关心,也没有什么热情,都完全遗忘掉了。

我想这挺可惜的。如果当时我听我母亲的话,把当时在农村的日日夜夜都做些记录,那我今天写作的时候就会有很多材料。

在这个时候我觉得母亲可能是暗暗地期望我有一天会成为一个作家,所以她说我在农村所有的经验会有用。

我想母亲说的“有用”是不是指有助于让我成为一个作家?但是又觉得不像。因为母亲对我成为一个作家实在是不抱热情的。只是后来看到我别无所长,在80年代我能够从事写作而且不断地发表,没有受到太大的挫折,也就默认了。

但是她从来没有口头上说过让我成为作家。所以我还是觉得我母亲当时对我的建议里面还有别的用心。这种用心到今天,我又有一个新发现。

其实我母亲讲的是,你那么苦闷,你的青春那么荒芜,看不到任何希望,不如去看点什么写点什么,至少每一天的生活会有一点乐趣,能帮你度过眼下的日子。

我现在越来越体会到了母亲的良苦用心。

再回到“我的经验与写作”。在我最初的写作里面,经验是占了很大的一部分。

我觉得一个人在年轻的时候是很贪婪的,似乎是张开了所有的感官,每一个毛孔都在不断地吸收经验,像海绵吸水一样,把自己注得非常饱满。这个时候写作就是把吸入的东西慢慢地释放出来,让它流淌出来。我最初的写作说宣泄也罢、描写也罢,其实就是在释放自己的经验。

最初的时候,我的小说里面有一个人物叫作“雯雯”。当时上海有一个工人评论家程德培,写了一篇评论文章,题目就叫《雯雯的情绪天地》,这是第一篇评论我的创作的文章。

“雯雯”是在我的短篇小说里出现好多次的一个女孩子,这个女孩子的年龄、经历在某些地方和我都非常吻合。

后来我又写了一个长篇,也是我第一部长篇,以她为主人公,但是不完全按照我自己生活的轨迹,而是在某一个地方我和她有了分歧、分道扬镳,也意味着从此告别这个人物。

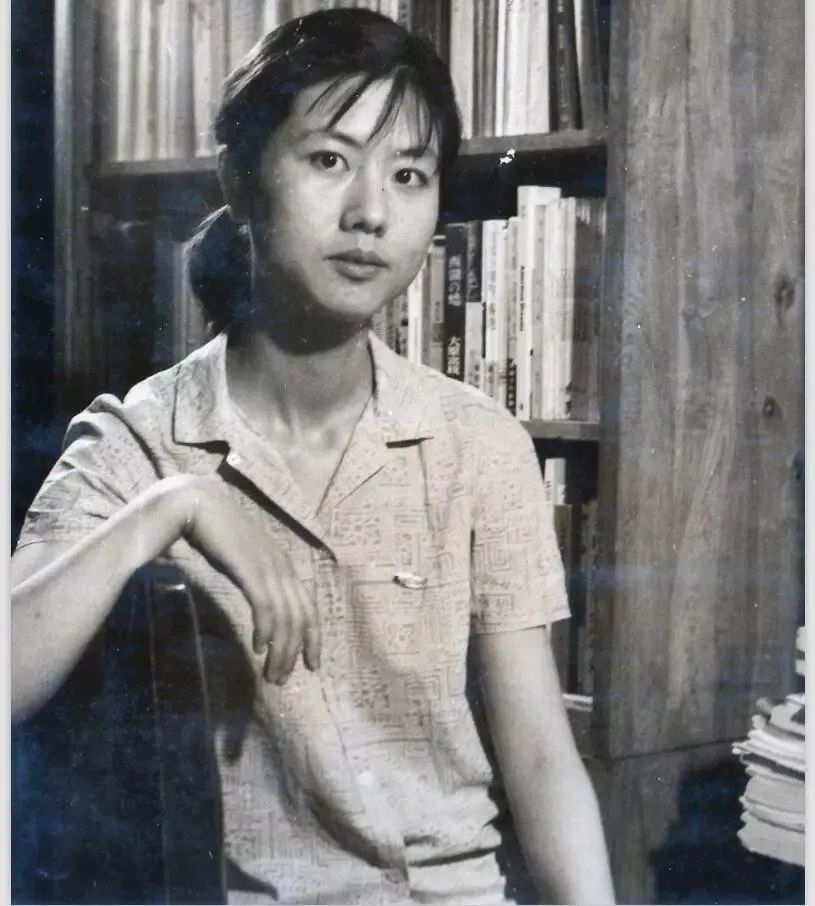

1970年代,王安忆在自己家中

我刚刚开始写作的时候,伤痕文学、反思文学正在流行。在这种激烈的文学思潮中,雯雯的形象偏离开主流,和整个大时代的声音都不太符合,就是因为这个原因,她显得很清新,引起了人们的注意和喜欢。

我现在想想这个女孩子之所以会得到大家的喜爱,可能就是因为她非常日常化,就像我们现在说的邻家女孩,她没有远大的英雄理想,很普通,但是她却有自己的追求。

她的追求非常的单纯,天真,但是在那个时候,在整个宏大叙事里面却带来了新鲜的空气。这可以说是我的成名阶段,人们忽然知道有个王安忆,和王安忆联系在一起的就是雯雯。

其实这个阶段是非常短的,大概有一年的时间,在这一年时间我写了很多短篇,大多关于雯雯。

似乎一开始,我在文学里面的位置就是与主流偏离一点。虽然我的身份是知青,但是在知青文学中我又是很难纳入的。伤痕文学、反思文学我也没有太多介入。

在这里我要提到一个前辈作家,就是张洁,当时,她在《光明日报》上发表了一篇小小的文章,这篇文章有人把它归入小说,有人认为这是篇散文,这篇文章叫《拾麦穗》。

作家张洁

写了一个小姑娘,也许是张洁自己,到了收麦子的季节就去拾麦穗,然后和一个卖灶糖的货郎去换灶糖。这就是一个馋嘴的小姑娘,十分盼望老货郎来,就像等待情人一样,等待这个卖灶糖的老头来。

我不是一个文学意识自觉性很强的人,张洁的这篇文章给了我很大的触动。我发现我是可以写作的,这样的情节、情绪我有很多很多的。

如果不是张洁做榜样,我都不晓得该把我的情绪和经验纳入到哪一个文学规范里去。

因为那个时代文学总是要求一个既定的主题,这个主题必须是与社会共识有关系,而我的经验很难纳入到任何一个主题的范畴里边去。

而《拾麦穗》这篇小文章忽然之间让我心里打开一扇门,让我认识到可以写这样的一种不需要命名的东西,而且这样的东西我有很多。

“雯雯”的故事和这篇小说的影响是有很大关系的。在那个时候,文学的运动都是很激烈、很汹涌的,都有非常响亮的口号,在这些口号里边我很难找到归属。但就是这篇小东西让我有了归属。

但接下去问题就来了。因为经验是很有限的,是不够用的,我很快就把属于雯雯的故事都写完了。

接下去该写什么呢?这个人物从某种意义上来说很简单,很浅薄,和我个人非常像的地方就是,我们的经验都是非常局部的。

我们所经历的事情都已经写完了,我还能继续写什么呢?即便后来又写了一个和知青文学有点关系的小说,《本次列车终点》。

那个时候那种愤怒地控诉的知青文学已经走过去一大截了,所以我只能算赶上末班车。

知青都已经回城了,从历史的大潮走入日常生活。我只是续写一个知青文学的尾巴,写知青回到城市以后所面临的困惑。

这种书写始终没有跳出自己的经验。所以我最初的写作很被自己的经验缠绕,哪怕这些经验不是直接的,只是心理的经验,我还是被它缠绕。

2

“《小鲍庄》让我进入职业写作的方式”

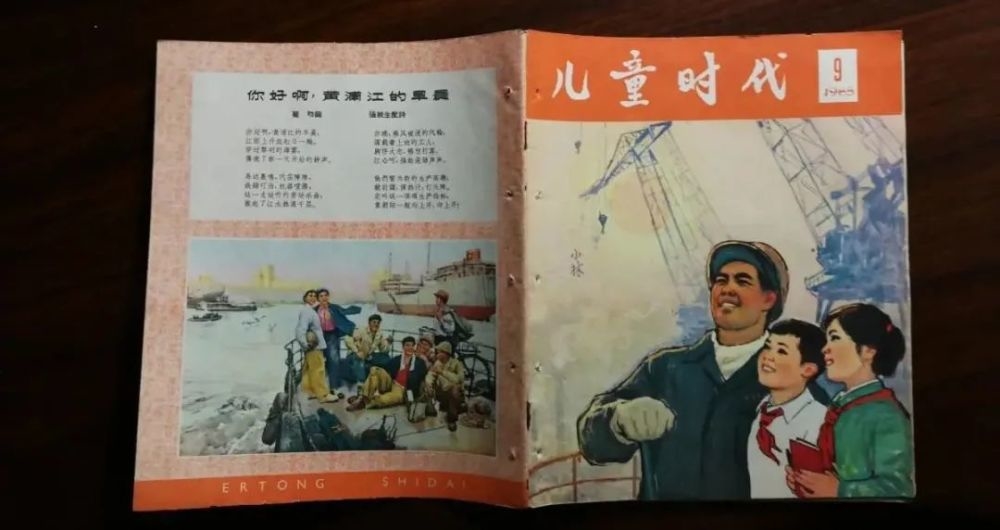

到了80年代中后期,我从《儿童时代》调到上海作家协会做一个专业作家。其实做专业作家这件事情我觉得对我们每一个写作者都是一个挑战。

因为一旦进入到职业写作的状态,单靠消耗经验是难以为继的。

第一,你的经验,已经写得差不多了。

第二,你对它的认识似乎暂时停滞了,你没有新的认识。对经验的认识是需要不断地更新的,没有新的认识的时候,写作也很困难。

第三,对自己经历过的人和事,对自己那个时期的情感,开始有种厌倦。人们经常用“瓶颈”来描写停滞不前的状态。其实,写作者真正的瓶颈只有我们自己才知道。

这种瓶颈不是说你写得不好,而是在于你会忽然对写作这个事情感到厌倦,觉得我写也不是,不写也不是。这才是真正的瓶颈。

在这种时候,你不能够放下笔,也许一旦放下笔,再也不写了,你会过着一种再也得不到满足的生活。

但是,你也不能硬写,因为硬写的话会把你写伤掉,从此你会非常非常厌倦写作这件事情。

我觉得每个写作者都会经历这种阶段,这个时候谁也帮不到你,只有靠你自己慢慢挣扎出来。

上世纪80年代,王安忆在上海书店为读者签名

在这个时候,我去了一趟美国。在美国待了四五个月的时间。回来以后,我更困惑了。

因为到了美国后,我对自己的经验更加不满足。我到美国是去参加爱荷华大学的国际写作计划。这一年,国际写作计划聚集了三十几个国家的作家。

创办人台湾作家聂华苓和她的先生,一个非常著名的美国左翼诗人,他们夫妻二人在爱荷华建立了这么一个写作计划。

他们有一个非常好的理想——让大家听到主流以外的声音,所以他们邀请来的作家往往都是来自主流以外的弱势国家或者说第三世界国家。比如,以色列、巴勒斯坦、菲律宾、印度尼西亚、南非,包括中国大陆和台湾、香港等地区。

我原先以为自己有满满当当的经验,但当和这些人聚集在一起,在这么多的特殊经验里边,我的经验显得特别空虚,软弱,存量不足。

在我们那一届,发生很多奇怪的事情。比如说有一个东德作家和一个西德作家,当时还有东德、西德之说。这个西德作家,原先是生活在东德,正好和这个东德作家是一个小城里的朋友,然后她背叛了东德跑到了西德。

我们在写作计划里唯一的义务就是每一个人都要参加一场讲演。计划的工作人员怎么分配小组呢?一个是按照地区,比如中国,台湾的、大陆的、香港的,分为一组;还有就是按体制意识形态。

这个西德的女作家要求和罗马尼亚、保加利亚、匈牙利这些东欧社会主义国家的成员在一起。可是东欧的社会主义国家的人不要她,因为她是社会主义的叛徒,她跑到西德去了。于是工作人员就把她放在了芬兰、法国这些西欧国家成员组成的小组。但她又不愿意去,因为自从她跑到西德去,她就很不喜欢资本主义体制,她又不愿意归属西方。

这样就很尴尬,因为这个人没地方去了。那边不要她,这边她又不要去。在她最苦闷的时候,就跳到爱荷华河里去了。

她平时有酗酒的习惯,情绪非常不稳定。这就是我在那边的时候发生的事情。

在安格尔和聂华苓的客厅,前排左起安格尔、陈丽娜、聂华苓、王安忆,后排左起陈映真、茹志鹃、许世旭夫妇。

当时在国际上还发生一件比较大的事情,就是苏联打下来一班韩国的客机。在我们这个计划里面,没有苏联的作家,可是有很多东欧的作家。

有一个东欧的作家,他居然哭了,他流下了羞愧的眼泪,他的眼泪非常非常复杂。当我处在这么一个环境里边的时候,突然之间我对自己的经验很不自信。

我的经验能进入写作吗?能进入文学的领域,能进入审美吗?从美国回来以后,我非常苦恼,写什么都不满意,很多事先想好的题材都作废了,都写不下去,对自己很没有信心。

就在这个时候我碰到了一个契机。那时不管我是请创作假也罢,旷工也罢,我的编制总归还在《儿童时代》,我还是《儿童时代》的一个编辑加记者。

有一天我们单位就给我打了个电话,非常诚恳地说:“现在有一个非常紧急的任务,你一定要去执行!”

什么事情呢?就是1984年的时候,在江苏省宿迁出了 一个小英雄。这其实是一个很偶然的事故。

当时天下大雨,引发大洪水,村庄里有一个小女孩和一个五保户老大娘,她们住在一起。雨水把房子泡酥了,房子就塌了。房子一塌,水泥房梁就砸了下来。

据说,是那个小女孩把老大娘一推,使老大娘免于危险,结果房梁砸在了她的肚子上。这是一个很凄惨的故事。

当时人还活着,家里的人带她去医院。医院对这么一个乡下的孩子处理得非常草率,就只是简单地缝合一下。

其实内脏已经受伤很严重,半个月以后,那个小女孩就死了。庄上有一个舞文弄墨的年轻人,就给这个小女孩写了一篇文章在广播里广播了一下。

然后这个事情就不断传播,一直上报到团中央。团中央一看到这个报道就说,这是一个英雄啊,我们现在就要树立一个英雄。

所以《儿童时代》立刻就向团中央宣传部约稿,两个团中央宣传干事写稿,已经把版面空了出来,就等他们的稿子,结果这两位写的完全不能用。

但是版面已经空在那儿了,要“开天窗”了,很紧急。单位的领导就和我说:“无论如何你要救这个急,你要到那个地方去采访,在一周以内把稿子寄过来!”于是我就去了。

那是一个很热的夏天,我跑到了宿迁。我觉得这件事情带来的转机很奇异。第一,它唤起了我对自己经验的一个回顾。因为宿迁那个地方和我当时插队落户的地方很相像,无论农作物、语言、风俗、还是村庄的位置和形制都很相像,它唤起了我对自己已有经验的回顾。

第二,它又给了我很多补充,它给了我一个故事。我刚刚也说过,当时插队落户的时候,对自己的生活是完全没兴趣的,母亲让我记录些东西,我也没记录,我没有什么太完整的印象。

这个地方,好像给了一个新的故事,这个新的故事又把我旧的经验带动起来了。我把《儿童时代》让我写的报告文学写完以后,就写了自己的小说《小鲍庄》。

《小鲍庄》的产生又是在 “寻根文学”的背景下,很难说没有受到思潮的影响。

所以你知道,一个人要做成一件事,是需要很多很多条件的。《小鲍庄》在某种程度上,让我进入职业写作的方式。

3

“我对小说的认识越来越朴素”

这些年来,有一个最重要的、越来越明显的变化,就是我对小说的认识越来越朴素。我觉得小说就是要讲一个故事,要讲一个好听的故事,不要去为难读者。

我曾经写过很多实验性小说,都是很晦涩很暧昧,时空交错,目的不明确,人物面目模糊的故事,因为我很想挣脱故事,摆脱小说的陈规。可是到现在为止,我越来越觉得,对我来说,小说的理想很简单,就是讲故事。

我该举个例子来谈谈是怎么实践对小说的观念的。

《天香》是我比较近期的一部小说,已经发表、出版,并且得到一些评价以及奖项,所以我把它当作一个例子,来佐证一下对小说的看法。

王安忆《天香》丨人民文学出版社

我觉得《天香》的写作是比较能体现职业写作的一个处境的。这个处境就是,可能这个题材和你的经验并没有直接关系,但从另一个方向又正迎合了你的所思所想。

《天香》就是一个和我私人经验完全没有关系的事情。它发生在明代,离我那么遥远,然后就需要完全调动想象。

“天香”是一个虚构的名字,事实上我是写上海的一个风物,就是“绣”。这件绣艺是上海顾姓人家的女眷的闺阁游戏,所以它叫“顾绣”。

在1980年,寻根的浪潮底下,我也想寻寻我们上海的根,这其实是很困难的,因为上海的历史是非常之短的,可以说是一下子从蛮荒走到了现代。

别处的作家“寻根”,可以沿着黄河去找古村落,我能干什么?我什么也不能干,只能去资料室查资料。

就在我查资料的时候,我接触到一些掌故性的资料,其中就有“顾绣”,我到现在还保留着当时看资料的一个笔记本。

其实这个资料就一点点文字,就是讲顾家的这个绣艺,女眷非常的擅长,然后他们家败落以后,女眷就靠这个来维持了生计。

这个故事我当时就觉得很有意思,因为它是一个女性的故事。在当时,女性能支撑起一个家族,意味着独立自主和平等。

我把它记在我的笔记本上,这一记就有很多年过去了,到最后我拿起笔来决定写《天香》的时候,就已经是将近30年之后了。

忽然之间,就好像有一天突然开了窍一样,就觉得我可以写顾绣,写写这个故事了。这几行字后面似乎有一个非常华丽的堂皇的存在,好像在等我一样,我就觉得应该去写它。

当我再一次去看“顾绣”的材料的时候,还是这么几个字记载,它还是很简略。

那年上海博物馆举办了一个“顾绣”的展览,我人又不在上海,就没有看到这个展览,但是事后呢,我很感谢那个博物馆馆长,他给我寄了一本展览的图册,这使我比较深入地了解绣艺的情况。

顾绣

我就发现,其实“顾绣”就是今天的苏绣,它的绝妙就在于它非常写实,我觉得这么一种写实的艺术发生在上海是很合适的。

顾绣一开始就是绣一朵花,一棵树,一只松鼠,一只小鸭子,栩栩如生,活灵活现。然后,就绣画,能把文徵明、唐伯虎的画绣出来。再然后就是绣字,绣董其昌的字。

还是需要更多的资料。对我来讲,最主要的是它发生的年代,我列了一张年表,这时才发现这个故事发生在明代。

我没有读过历史,我只能用非常笨的方法,把所有能找到的这个时期的记录都找来。比如说嘉庆上海县志,还有些野史,凡是在这个时间段的事情,我都按年份把它记录下来。我惊讶地看见在这个时代,发生了很多重要的事情。

比如说《天工开物》就是在那个时候完成的,我们整个手工艺已经到了很高的程度。还有就是,上海有了非常活跃的市场经济。要靠手艺来养家,必须有个市场,有交易。没有交易,就没办法实现价值,养家糊口。

我搞了一张那个时代的上海地图,虽然非常粗略,可是能看出上海那时已经是非常繁华。

然后还有一个重要人物,就是徐光启。我对徐光启没什么研究,但我觉得在那个时候他的出现是很有意味的。他把西方文化中实用主义的成分引到了中国,而在中国,最充分使用与发展实用主义的就是在上海。

所以,你会发现历史本身都为你准备好了所有的条件,余下来的就是设想具体的人和事。这时候就要启用你的经验,启用你对你周围生活事物的观察和认识,你会发现人和人,无论跨越多么不同的时代,多么漫长的时间,其实并没有本质的区别。

比如前一段时间,我看李渔的《闲情偶寄》,它里面就有一小段谈到对女性的欣赏,我就觉得他对女性的美学观念和今天非常相近。我就觉得,很多事情,是有一些永恒的原则的