耄耋名家访谈|韩羽:画中见“我”后,一切技法就都变了

以设计《三个和尚》及写意人物画驰名的韩羽先生已九十周岁了。有人说韩羽先生是画家里写文章最好的,这句话虽非定论,但可以证明的是,这几年韩羽先生年龄越大,写作就愈勤快,思考也愈加深入,愈想打捞发现一种人生的真趣与童心。

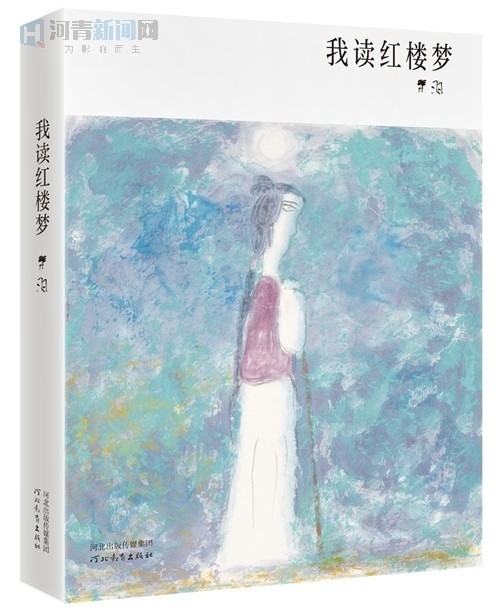

认识韩羽先生约十年了,几个月前终得到石家庄一访,老爷子谈兴极浓,从动画到戏画,从白石到红楼,从书法到文人画……回来断断续续地整理,得数万字,分期于“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)刊发。此为下篇,为与韩羽先生辨析文人画、画中见“我”与其创作《红楼梦》人物画作的体会。

“绘画进入表现‘我’的阶段以后,一句话,技法也变了。而我在读《红楼梦》这么多年,看见的也是‘我’。”韩羽说。

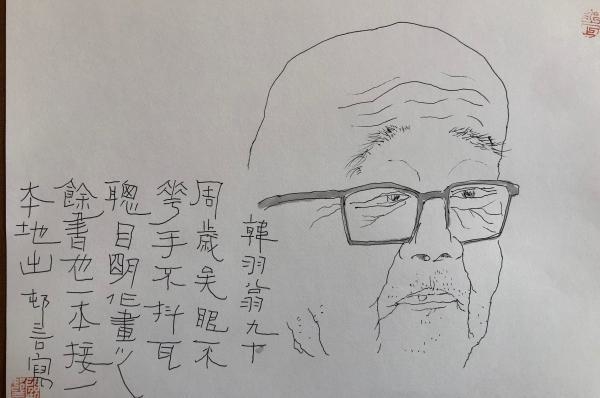

韩羽先生肖像速写 顾村言 图

从画中是否见“我”,辨析文人画

韩羽:说到文人画,其实我有一个想法,就是我不认为有中国文人画一说,不过对于这个话题,我一直没有明确地肯定地说出来,苏东坡如果知道,或许会说:你韩羽算老几,你说没有文人画就没有文人画?“文人画”这个词苏东坡那时候就谈过,但我认为不存在“文人画”,按现在的话说这是一个伪命题。

顾村言:苏东坡说“士夫画”,明代董其昌称“文人之画”,对中国美术史影响很大。近代陈衡恪说,“文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想。具此四者,乃能完善”。 这个其实主要说的以画写意,这里面有比较深的背景,但主要说的是通过画作见出心性的自在与自由。先不下结论,倒希望韩老好好说一说,其实很多时候你也被归为文人写意画的范畴,包括你的戏曲人物画,当然,文人画是个“大缸”,可以装很多东西,这里面或许还是有厘清的必要。

韩羽:我有这个说法,我也不是没根据的,但是我现在这个说法,中国美术史上是没有这么说的,所以我之前不敢决然地说。

但是我要讲——你要让我说哪一套书,哪个画家,我说不出来,我还不如一个教美术的老师能说出来,到底清朝有几个大画家,我也说不出来,但是我有一个总体看,别说中国绘画,咱就说绘画,我个人认为分三个阶段。从开始有绘画,到现在为止是三个阶段,第一个阶段大概说的是原始社会时候,人们以打猎为生的时候,那个时候从地里挖出来的东西大概都是陶器、陶罐,比如说仰韶文化吧,那个瓷器上的颜色就是黑色、红色,没有别的颜色,画的各种各样的图案,就像现在咱农村吃饭的饭碗,这个美术是一个阶段。这时候的阶段可以这么说,是装饰生活,美化生活用具的,那时候认为画上一道黑的一道红,好看,这是一个美术装饰性的阶段。

顾村言:仰韶文化也有简单的鱼形图之类的,早期就是装饰。包括早期的岩画,多也是这功能。

韩羽:大概有那个意思,对绘画还没有更多的要求,就是觉得描得黑红好看点,这就等于现在的美化环境。到了另一个阶段,比如具体说秦汉,明确说是秦汉到宋末,这是一个阶段,这个阶段的绘画,我用两个人的语言来概括,一个是晋朝的陆机,他不是画画的,“存形莫善于画”,等于现在说照相的,把那个形象留下来,这叫传形,绘画就是传形,就等于现在的照相机,这是绘画的一个功能。还有一个是谢赫,六法与“教化”,就是对人进行教化,教育人的,一个是传形,一个是教育人的,画出来哪些是孝子之类的,宣传的,为政治服务。这个就是两个功能,从秦汉到宋末,这一种绘画功能都没出这个大圈,人家提这个传神,比如说画画要传神,怎么传神,也没出这个大圈,这又是一个阶段。到了元初,尤其从元开始,从这开始到现在还没算完,是第三阶段。咱就说这个绘画功能,秦汉以后的绘画功能是传形和教化的,没有别的。到了元以后,绘画本身自己也有一个发展规律,画画的人和读画的人,都在寻找新的功能,也在开始寻找。一个是绘画本身也在变化,画的人和看画的人也在寻找新的美术功能,它还能再起什么作用,除去装饰、教化、传形,还得要有新的功能,这也是随着整个社会进展、变化是必然的。

咱们从中国历史来说,中国的资本主义社会从明代发展比较快,从南宋开始资本主义萌芽,资本主义萌芽有一个最大的特点,人发现了自己,以前人没发现自己,是画的别人,这时候人开始发现自我了,不是光画别人了,我该画我了。

顾村言:所以这个也有北宋文化的铺垫,北宋文人多尚意,逐步推动了“我”的觉醒,比如东坡提出的“士夫画”,又提出“论画以形似,见与儿童邻”。看宋代梁楷的写意人物、牧溪的写意画卉,抒写心意与“我”的因素已经非常明显的。这也是提出“士夫画”的初衷所在。

韩羽:很多因素,很多文学以及别的发展都重塑了人的觉醒,“我”要发现我自己了,“我”要独立了,这一个发现不仅仅是老百姓,画家自己也有,“我”进入了绘画,最代表性的画家就是倪瓒。

顾村言:倪瓒直接了当地提出了“聊写胸中逸气”,这太了不起了!

韩羽:对,就是我画我自己的胸中逸气。以前我说从秦汉到唐宋是画别人,顾恺之画曹植,画《洛神赋》,都是画的人家,现在倪瓒说是我画的我自己、我就是“抒自己胸中逸气”,以此为标志,所以在这个时候绘画功能变了,也就是说原来的绘画,秦汉以后的是教化功能,到这时候变了,叫欣赏功能。

顾村言:也是发现了“我”的功能,抒情写意的功能,与所思所想、与情感的抒发、生命的感受直接相关了。

韩羽:这一功能既欣赏我,也欣赏别人,读者也在欣赏自己,画家也在欣赏自己,发现自己,这一来功能变了吧,这才跟着出现了很多绘画的画派,以前那些不适应了。以前只要技法好,比如说秦汉时期的绘画,只要绘画技法好就能到,现在绘画技巧再好也不行了,这里边已经不是一个画别人的问题了,我画我自己的想法,所以这时候就出现了很多什么以假乱真,以少胜多,真真假假,各种感官互动,利用人的通感,甚至包括齐白石明确提出来“似与不似”,从生到熟,从熟到生等等。

顾村言:其实写意这里面有一个清晰地脉络,包括从梁楷、董其昌、徐渭、八大山人、石涛再到金农为代表的“扬州八怪”。

韩羽:是的,不过他们那时候也不是很明确,但是有这个欲望,形不成气候,随着思想认识越来越清楚了,所以就出来一系列跟过去不同的方法,或者路数,就因为把读者拉进来了,读者要参与你的绘画,以前不考虑读者。这样一来就复杂了,你把读者参与进来跟你一块活动,得看你的本事了。

顾村言:其实过去的读者也是读书人。

韩羽:过去的对象是读书人,就算不是读书人,我也要把你“拉进来”,也得考虑你,因为不读书的人,也有这个欲望。所以这样一来一系列的变化就来了,而且变化最过分的,像西方现代派都出来了,也是属于这个原因。

顾村言:印象派中也有受东方文化与写其心性的启发。

韩羽:可以这么说,西方的“现代派”,也没这个词,“文人画”——也没这个词,就是绘画进入了第三阶段出现了这个状况。

顾村言:就包括梵高、莫奈,不少作品是清晰地画的“我”,印象的缘起与告别形似、进入写意相关,这是清晰的。

韩羽:一说那个就乱套了,西方也别说现代派,你梳理一下绘画,发展到这个时候必然要这样,如果不这样就存在不住。说起文人画,当年在“文革”前后,别说文人画,一提“文人”两个字就是反感的,谁也不敢承认你有文化。

顾村言:其实说写意倒可以,中国的写意其实是很早的,从考古所见,汉代的一些壁画已见出写意之味。还有,说到文人画,像清代的“四王”,中国绘画史把他们也归为文人画,但是似乎与真正的写意写我也是有区别的。

韩羽:我先说“文人画”这个词,五十年代初,一说谁有学问,就相当于说你是“反革命”,都怕。我的老朋友、老前辈,他们都有这个思想。一提“文人”两个字,就等于现在说“你是个小偷”似的,因为你们没经历过。我以前画漫画的时候,1950年代,我题了首唐诗,有时候人家就看不惯,画上有一点文人气,人家就批评我,而且敏感得很。

到了1976年以后,到八十年代,各种美术思潮活跃起来了,后来出现“新文人画画展”,我当时一听吓一跳,好家伙,新文人画?!我不说别的,相当于说“新反革命分子画的画”,当时已经不习惯了。河北有一个新文人画的骨干分子参加新文人画展,就开始反映了,有的人说了,你还叫“文人画”,你是文人吗?什么叫文人画,古代是有文化的人画的画,而现在呢,是没文化的冒充文人画的画,这都是讽刺。你想想,现在这个文人画,首先这个问题就出来了,后来就开始了,我有一个发言,文人画的命名,我现在可以简短说说我的发言。有些人就否定了你们是文人画的画派,咱先说什么叫文人,旧社会的秀才算不算文人?算。按现在秀才不就是初中生吗?因为过去读书人少。再往上,举人,大概等于大学毕业生,最后考大学,到了大学毕业了,或者大学一二名,就是俗称状元,无非这个。咱们现在这些画,最起码的也得是本科生吧,如果是大学生或者准大学生,你能说人家不是文人吗?要从这来说都是文人,你能说这些不是文人?他们所说的文人,不像古代的老头们一样,不可能。谁要搞个文人画展,把这个得说清楚,上过什么大学,什么水平。齐白石是个木匠,27岁才开始画画,他画的《蛙声十里出山泉》赛过了所有的文人,你要说他文人画,但他出身木匠。

顾村言:不过追溯文人的本意,其实未必与学历相关,可能更与心性、学养相关,齐白石是木匠,在家乡时曾拜师胡沁园,又成为陈少蕃的诗文弟子,最后又拜王湘绮为师,学习诗文。即使如此,学了诗文也未必就可以把心性呈现出来,核心还是能不能在画中把自己,把心性呈现与打捞出来,但齐白石确实可以。齐白石的《蛙声十里出山泉》是应老舍点题之作,立意与用笔确实都高妙无比,真是“似与不似之间”的杰作。

齐白石的《蛙声十里出山泉》

韩羽:按现在要说现代文人画,把他放在祖师爷之一的地位上,其实齐白石就是个木匠,所以如果抠词的话,没办法,首先文人画,得是有文化人画的,画得好的也不一定是文人。汪曾祺,写散文好吧,他也喜欢画画,那是文人画,不过真正的文人未必画出好画来。

顾村言:如果以宽泛的标准,齐白石还是算文人的,当然如果严格意义上,可能未必,但话说回来,汪曾祺倒真是文人,西南联大的学生,后来编杂志,他的画严格起来倒真算是文人画,去年《澎湃新闻艺术评论》编辑部曾经参与主办过一次“汪曾祺文与画”的座谈会,其实如果梳理近现代文人画史,那倒真得好好提下汪曾祺。不过,我们讨论的是真正见出心性的画,包括绘画的本体性,他的绘画语言、笔墨表现力与齐白石当然还是有差距的。

包括那种看似文人画,实质过于程式性与工匠性的画作,与心性的自在是有较大差距的,因为其中见出不“我”。

齐白石《墨梅》 1917年 116×42.5cm 轴 纸本墨笔 北京画院藏

韩羽:这就说明一点,文人画的未必就一定是好画,人家不是文人的倒是画出好画来,你怎么能说这是文人画,那不是文人画,就乱了,所以干脆不要说,好画就是好画,别说文人画。既能够把画中悟性和神性都传达出来,同时又能把画家本身的精神融合到画中去,有这个本领,那就是好画,有学问没学问,那是两码事。我们小时候,我刚才说那个“二流子”画赌博的画,他大字不识,他画出的画来,应该说是一张好的作品,你能说他是文人画?他应该是文人画,但他不认字。

顾村言:老实说,这有点定义模糊不清,其实说写意画倒是非常清楚了。

韩羽:实际上是这个问题,有学问的人,会写,有善于写小说,写小说写得很好,写散文也写得很好,他干什么都有能耐,这是人一般的看法,会拉碾子就会拉磨,这是老百姓说的,其实未必。汪曾祺可以在散文、小说方面很通,他这个能耐未必可以转化到绘画上去。

鲁迅写的文章好不好?当然好,但起码,如果他画画,画不过我。这个能力转化是两码事,这个人在这方面很有能力,他可以造原子弹出来,他未必能画出个小人来,你说你应该会画,你这么大能耐还不行?他就是不行,这叫做什么呢,隔阂。有的人能通,有的人就不能通。什么都通的人,这种人很少,有人在这方面很牛,另一方面就不行。像李逵跟张飞打架,张飞把他按到水里了,差点没淹死他。你有这个学问,还看你能不能把这个学问转化,比如你写书法的,转化成书法,绘画转化成绘画,演员你转到表演上去,有人就不行,但是都行的人很少。

汪曾祺画作

顾村言:真正通的人是不多的,当然,汪曾祺还是保留了诗文书画兼擅的特点,最强的当然是他的文章,还有,他读书与文章的气息还是深深影响了画作,他画里的气息很独特,如果研究文人画的话,汪曾祺反而是一个典型的代表。再从历史上看,苏东坡就是诗文书画兼擅。苏东坡喜欢陶渊明的诗,陶诗的特点是不隔。我们看汪曾祺的文章与齐白石的画,也可以说是不隔,所谓不隔,一个原因也是让读者读了感觉通透,里面有“我”的影子,修辞立其诚。

韩羽:创作中表现“我”是重要的,而且他得要有转化的能力,得转化成审美形式。

顾村言:这个很有意思,因为很多概念现在比较混乱,现在美术学院的考试基本是必须通过素描、色彩等,而且是西式的那一套素描色彩,其实西式素描对西式的油画、雕塑都是基础性的作用,但对于学习中国画,尤其是写意画,西方的观照体系与素描反而是一个不好的影响,会严重影响了笔墨的精纯度。

韩羽:我想起当初吴冠中当年“笔墨等于零”的说辞,弄得沸沸扬扬,我不相信吴冠中就这么低能,就只说“笔墨等于零”,这句话一定有它的语境,前言后语。他在什么情况下说的?

顾村言:有学者做过一些考证,确实是有前后语境的,但这句话即使有前后语境,可能也还是有点问题的,包括他说的“一百个齐白石抵不了一个鲁迅”,听了还是让人有语不惊人死不休的刻意之感。

韩羽: 很多话把中国笔墨写得太神了,笔墨就是绘画,就是拿个毛笔蘸点黑墨水,在纸上这么抹点就是笔墨的线条。

如果“笔墨”是作画的工具。如谓之工具,何只笔墨,还有纸、砚哩。笔、墨、纸、砚,文房四宝。少了哪一样,都没法写字作画。“笔墨”当然不“等于零”。

如果“笔墨”是指画中的线条。“线条”就是用毛笔蘸了墨在纸上勾画出的黑道道儿。石鲁说这黑道道里有“意、理、法、趣”。“意”是命意,“理”是义理,“趣”是情趣,“法”是笔墨运行的方法。笔墨(或曰线条)是道?是器?阐微探幽,非我辈所能。我说,与其说笔墨(线条)能显示“道”,毋宁说能显示“美”。因为“线条”最能唤起人们的与美有关的生活经验与想象但可以这么说,笔墨可以增加美,咱绘画是增加美的成分,你看古今赞扬线条的言词:苍劲、柔韧、飘逸……都是形容笔墨,都是美的,没有说形容什么别的,他是为了增加画画的美,别的起不了作用。仅就这一意义来说“笔墨”也不完全“等于零”。

韩羽戏曲人物画

顾村言:其实毛笔有一个好处,以书入画,进入一定的阶段,通过毛笔可以更通畅地表达自己,尤其是中锋用笔,直通心性。

韩羽:进入表现“我”的阶段以后,一句话说,技法也变了。

顾村言:工具的变化也有关系,比如宣纸的出现,纸墨洇晕,极大丰富了笔墨的写意性与畅神,就艺术形式而言,从金石、砖画、壁画包括从民间艺术里等都可以汲取养分,就像韩老您从民间艺术里汲取了不少,是很有意思的。

韩羽:可以这么说,民间形式我就简单说一下,有生命力的就是民间形式,或者说草根,它有很多缺点,很多不成熟的地方,恰恰是这个,它正有生命力,就像幼儿一样,说话都说不清,但他有发展前途,各种可能都有。所以我为什么不喜欢看帖,因为它太完美了,就像人已经到老年了,你不需要发现它了,而且它摆那都是好的,反而没意思了。所以说一种民间的东西,包括书法、绘画、文学,草根的反而有生命力。

顾村言:其实是不是草根也并不重要,就是关注其中的生命力,或者说,元气。

韩羽:各种发展可能性都有。

顾村言:像霍去病的石雕,那种苍茫的生命力,就像读《史记·项羽本纪》一般,能感到中国人原初的生命力,很饱满。一个艺术家的作品里传达生命的旺盛的元气,这个很重要。其实当下民间艺术的拙朴性,是可以追溯到汉魏的,民间艺术没有受过宋元文人画的影响,是直通汉魏的,所以不少作品元气淋漓,充满生命的张力。

韩羽:民间艺术是一个富矿。我在想,美术创作需要具备三个条件:一是需要绘画技术,就是画什么必须像什么。这个不能含糊,凑合是画不好的,虽然自己画得歪鼻子歪脸,但画什么像什么的技法必须具备。二是有生活。艺术要高于生活,生活是创作的源泉。可是,同样生活中的事,有人看得深刻,有人看得浮浅;有人观察面窄,有人观察面宽。只有深刻的认识,才是真正有生活的作品;三是绘画语言,也是最重要的一点。怎样通过画笔把从生活中观察认识的结论表现出来,这个很难。这三点都过硬了,才有可能出好画。 我认为只要是画画的,不管你画哪一张画,不管怎么画,你要动用的是美术语言,你是画画的,你向读者展示出来的,是用美术语言跟读者说话。如果你画画,不是用美术语言,是用其他的语言,你得靠解释,我这个画怎么怎么样,这已经离开了绘画。其实画画就是一种美术语言,你要是看别的就用别的语言。我追求的,我既然是画画的,我是用美术语言去画画,难不难?的确难,你是画画的,你也得用美术语言。

什么叫美术语言呢?举个例子,就跟我曾经写过一篇散文,是我记录我年轻的时候,小的时候,跟我父亲冬天在农村拉着一车粮食到临清去卖,赚个钱。那时候交通工具就是老牛破车,连胶皮轱辘车都没有,所以就是黑天白夜走,像我们家乡到临清,按现在说就是50公里,要现在开着汽车一会儿就到了,我们那时候从家乡出来,我记得我是汤阴县的城里,我们是老牛破车,还是我父亲跟别人合伙,去到临清去卖。因为我是小孩,就是跟着玩,我当然愿意去了,上大地方玩去嘛,我那时候也就十来岁,就坐在车上跟着玩。我们从家乡走,那个慢劲就像跳摇摆舞一样,走着走着,走到月亮都出来了,才走出5公里,就这么慢,而且晃来晃去,我父亲还不能坐,得赶牲口。走到半夜了,走出40里地了,中间就有一个中间站,有一个集镇,让牛吃草、休息,我们人半夜也得吃饭,那时候半夜也有开店的,那时候半夜一吃炒饼,香着呢。往往冬天是下大雾,等一下大雾的时候,再一出那个镇,就跟到了海里一样,看哪哪都是白茫茫的,根本看不见路。你走到什么地方,前面如果是村子你看不见,一听见有狗叫了,可能有村子了。可是村子的出现,就像电影镜头一样,说出来突然就来了,说没有一走就没有了,要想看村子,往前迈出一步来,就能看见模模糊糊的树影,稍微一退就没了,雾大。

我就画夜间这个情况,在雾里很好玩,比如说我们大车前面走,就有拾粪的,他晚上拾粪都跟着车走,前面有几个大车走,他们就跟着捡粪,一走就走好几里地,我是坐在车上,我看见拾粪的跟着,提着个灯,我就看着他,看那个雾中的人影很有意思,看他越来越高,他的形体比真正的人还大好多,雾的光线的问题,一看真吓人,他离我近,越走越小,到了跟前,变成一般人一样,可是站的远了,他又大起来了,所以很好玩。

后来我画画后曾经标画个插图,用线条怎么画雾?一般人要是不认真的,有随便画画,我就想既然是画画的,你就必须用绘画的语言,画不来就别画,要画就正经画,别潦草,别装蒜,也别硬画,咱宁愿不画,所以碰到这个情况,就费脑子。最后我想来想去,最后就画了一个白纸,画了一个白缸,四方方,表示这个四方方是一张画,一张白纸画个四方框,就等于画了个雾。但是雾没法画,外面写个标题,“漫天大雾,什么都瞧不见”,所以里面什么也没有,这就是美术,这种美术语言是用标题来反映,就等于什么也没画,就等于画了,不画也是画,无为之为嘛,这个也费了很大脑子。我认为搞画的人,就得解决这些问题,就是美术语言。

顾村言:这个就是得往里探索,真正用脑子画画,而且挖得比较深。

韩羽先生谈《红楼梦》与“我”

韩羽题跋

从《红楼梦》里读出的“我”

韩羽:有的画家,他弄了半截就不弄了,尤其有影响的人,有一定成就的,这些画家更可恨,他觉得聪明了,不费那个傻劲了。到一定时候,他不愿意费那个劲。画《红楼梦》也围绕这个问题,看你专不专,我到现在就没画王熙凤,为什么?太难画,我画不好她,我干脆就不画,我认了。所以说我最服的一个画王熙凤的,就是叶浅予画的那张。他聪明,也不是老画家,我为什么难画呢?直觉从他那来的,就跟咱打仗,攻坚战,拿不下碉堡来,我始终也得拿,我现在就非得从正面攻击,但正面不可能进去,我们往往栽到这个地方,叶浅予是抄后路,比喻好比喻,但真正到实际实践上就很难。我觉得目前画王熙凤最成功的,就是叶浅予,他没画人,就画了一个小辣椒,还是一个朝天椒,辣椒尖儿朝上,一个小红辣椒,非常嫩非常饱满的辣椒。这个辣椒,这个比喻也不是他的发现,是贾母发现的,贾母说她是凤辣子,但是贾母比喻容易,一句话就来了,因为又泼又辣,王熙凤干什么都是又泼又辣,她哪一个行为都跟辣椒差不多,又泼又辣,所以贾母形容起来非常准确,但贾母是语言艺术,就说像个辣椒,她没说像辣椒,就一个“凤辣子”这三个字概括的,你想去吧。叶浅予就把这个用美术语言表现了,我说这个比喻不应当归功于叶浅予,应当归功于贾母。

这个比喻有一个特点,比喻和被比喻两者是什么关系,他有相似之处,没有相似这一点,无法相,有相似又有区别之处,如果相似之处,没有什么区别了,就不可能用它去比喻。两个之间,如果完全没差别了,又没法去比喻,必须是有相似之处,又有区别之处,这两者才可以相比。而且在这个相比又有一个状况,两个在某方面差距越大,它的相同之处的反衬的越强烈,如果两个差别不大,反衬就不强烈。贾母用辣椒来形容王熙凤,差别就在这里,一个是辣椒一个是活人,差别大吧。王熙凤的行为,很多事情,那个泼辣劲儿,多像辣椒,所以这个比喻非常准确。但到了叶浅予用绘画来表达的时候,说起来容易,到这就难了,用辣椒来比喻王熙凤,画个辣椒,这好说,具体画个什么样的,是红的还是绿的,是画圆辣椒还是小尖椒,是细条的尖椒,还小朝天椒?是个老干巴的辣子,还是嫩的辣子,辣子是这么摆着还是那么摆着?这对比喻王熙凤的性格都有影响。尖儿必须这么翘着,真像王熙凤,脱颖而出,出众拔尖,这个尖这么翘着。加上她又是年轻的少妇,画一个年轻的辣子,不画老辣子。所以我就说,写意画,都认为写意画是一笔草草,画一笔,他考虑的结果比写诗还费脑子,到底选个什么辣椒呢?所以我认为,这个虽然没画人,但是把王熙凤画得非常传神。但他的画法又是很普通,为什么呢?这很符合中国的写意画。我现在画《红楼梦》里的18个人就没有王熙凤。

顾村言:你画了黛玉、晴雯、袭人,香菱、史湘云,还有焦大,用笔更简,构图匠心独具,《冷月葬诗魂》印象尤深,记得你画的《香菱》《刘姥姥》等,我给小朋友看,都很喜欢,小朋友还临了一些。

韩羽:那是很多年前画的,我一直没有画王熙凤,就画王熙凤来说,刘旦宅画的那个也好,但是,他只画了王熙凤的一个性格,一个面,这个人不是这么简单的,她的反应面很多,她既坏又好,她还有好的方面,你说一个人要全面。

顾村言:用艺术的细节来表现王熙凤,确实难,太多面了,她又有主见,又睿智,又漂亮,心狠手辣,八面玲珑,敢爱敢恨,做事决绝。

韩羽:可以这么说,王熙凤得用好几张画,得用好几件事,《红楼梦》这本书是通过好长时间,才能写出这么完整的,放高利贷,老姑子出来说情害人,跟尤二姐斗智等等,她有她可爱的一面,还有她耍心眼的一面。比如其中有这么一件事,贾链跟鲍二家的约会,正好王熙凤碰到了,就火了,贾链也火了,拿起宝剑来就要杀她,她跑去告状去,然后劝开了,贾母和稀泥嘛。我说的不是这个事,这个事也有斗乐子。是贾赦看上鸳鸯了,贾赦的媳妇邢氏,按说你是婆婆,王熙凤是她的儿媳妇,按中国的习俗,有老婆婆劝儿媳妇给老公公找姨太太的吗?她就动员王熙凤帮着贾赦娶鸳鸯,老婆婆劝儿媳妇给自己老公找小妾,丢人。最后有这么一个事,料理清楚了,鸳鸯已经表态绝对不能嫁给贾赦,事过去了,几个人闲说话,拿鸳鸯开心,有王夫人,有王熙凤,几个人就说起来了。王熙凤也是拍马屁,说这个事啊,怪贾老太太,我可惜不是孙子,我要是孙子,我等不到现在了,我也要鸳鸯,调理的跟水葱似的,人人爱,就怨老太太,老太太说为什么怨我呢,怨你调理人调理的跟水葱似子,太好了,人人爱。她为了说明贾母好,为了拍马屁,意思是连我也要,别说贾赦了。话敢说,说到这,贾母又说了,要是这,叫你领屋里,看看贾赦还有老脸要吗,成了儿媳妇了还有脸要吗?这时候王熙凤一听这个,说“可惜我不是男的”,贾母说那让贾链要,这一下弄得她没辙了,她是想拍马屁,她在这方面是输给老太太。有一个读者说,“笑曹操骂曹操,曹操死了想曹操;骂凤姐喜凤姐,不见凤姐想凤姐”。这两个人物都有可爱之处,他也坏,也让人理解。

韩羽画红楼梦人物

顾村言:你在《我读红楼梦》中专门又写了《凤姐与曹操》,包括提到“想凤姐是为的笑凤姐,笑凤姐是因了从自己身上也看到了凤姐”,《红楼梦》本质也是曹公的写意与寄情,与之前说的“以画写我”本意也是相通的。所以,我们可能是在讨论“见我”的一种艺术。

韩羽:其实读任何小说散文中的人物,喜欢这一人物,是因为从中看到了自己,人都是是立体生动的,不是概念化的。比如说《三国演义》里,对曹操的所写,很多也是有人情味的。凤姐,机关算尽,本意是要折腾死尤二姐,到最后身不由己,变成一心一意要杀张华,这是不是可悲可笑。再细想凤姐做的那些事,我们每个人是不是都会有类似的思路,只是“为”和“不为”的区别。对《红楼梦》,鲁迅说过一段话,“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事。”读《红楼梦》这么多年,我则看见的是“我”。

张岱有一段话:“盖诗文只此数字,出高人之手,遂现空灵,一落凡夫俗子,便成腐臭。此其间真有差之毫厘,失之千里。特恨遇之者不能解,解之者不能说。即使其能解能说矣,与彼不知者说,彼仍不解,说亦奚为?故曰:诗文一道,作之者固难,识之者尤不易也。”诗文画作如是,《红楼梦》又何尝不如是。

韩羽先生书房一角