寻找泰坦尼克上的中国幸存者

作为一个调查式的纪录片,《六人》的调查结果并不算令人满意:线索在不同时间断裂,关于后代的故事大部分建立在推测之上。它更像一段寻访之旅,亦是对华人移民境遇的审视。

文/本刊记者 张宇欣

泰坦尼克号沉船62年后,英国人Arthur Jones(罗飞)出生,在他长大的林肯郡,家对门的砖红色老房子里住着一位九十多岁的老太太,就是泰坦尼克号的幸存者。

他和伙伴经常在老太太家隔壁的花园玩耍。在泰坦尼克号沉船80周年之类的日子,不乏媒体光顾对门邻居家。多年后,当罗飞以泰坦尼克号幸存者为关键词进行搜索时,他发现在泰坦尼克号的研究网站Encyclopedia Titanica上输入这位昔日邻居的名字,可以看到她的生卒年份、逃生故事,甚至其子女生平。“七百多个生还者都有这样细节的信息,但6个(生还的)中国人是没有的。”

罗飞二十余年前来上海做记者、拍纪录片,和驻京的美国记者Steven Schwankert(施万克)相识;后者是潜水爱好者,对海洋文化和中国海洋史感兴趣,平时在家喜欢搜“China shipwrack”“China Titanic”之类的关键词。施万克此前对泰坦尼克号上有华人这件事有模糊印象,“比方说加拿大有个教授,就专门研究泰坦尼克号上的中东人。但华人的研究就(没有)。”他摆摆手。

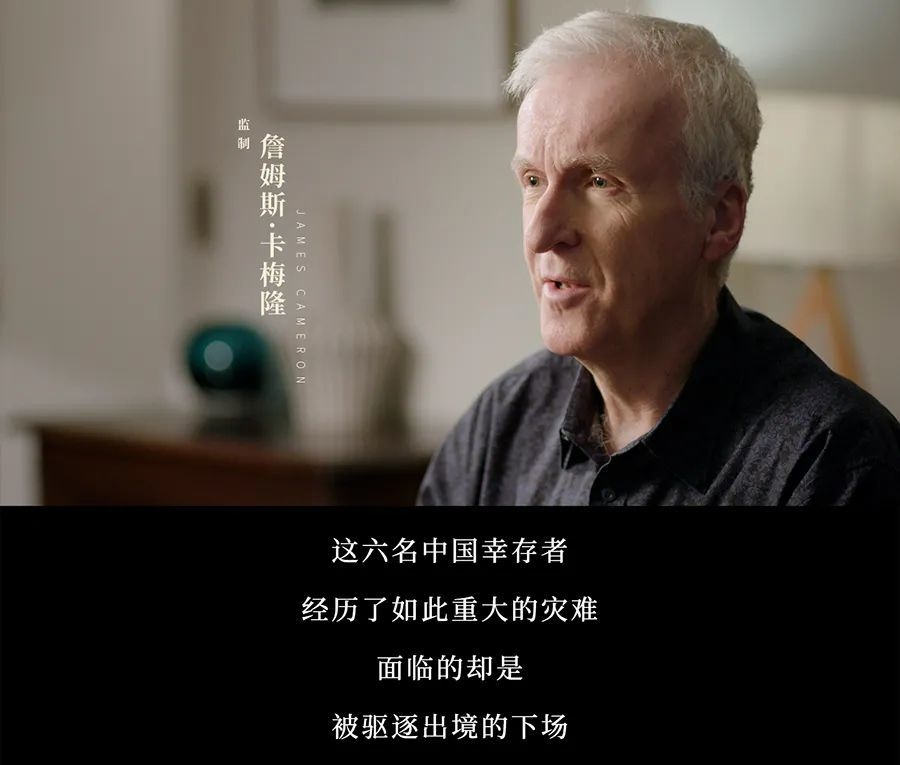

1998年,施万克在中国观看了詹姆斯·卡梅隆导演的电影《泰坦尼克号》。他后来得知,片末有个被删除的几十秒的片段:泰坦尼克号五副哈罗德·罗威指挥14号救生艇返回沉船现场、最后一次寻找生者时,救起一位趴在木板上的华人。《六人:泰坦尼克上的中国幸存者》(2021)的监制詹姆斯·卡梅隆在纪录片中讲到,这位趴在门板上获救的华人男性,正是片尾女主角Rose趴在门板上吹哨引起哈罗德·罗威注意、最终获救情节的灵感来源(据学者程巍在《泰坦尼克号上的“中国佬”:种族主义想象力》一书的推测,这一片段或因该华人的获救方式与Rose雷同,导演为避免剧情重复而舍弃)。

施万克想拍一部讲述泰坦尼克号上华人生还者故事的纪录片。当罗飞问起中国的朋友们,大家反应都是“哎?泰坦尼克号上还有中国人?”他也开始对这个选题感兴趣了。罗飞和施万克找到研究泰坦尼克号的学者、纪实作品作者等,得到的建议都是“别拍”。“很多人跟我们说,信息我们已经搜索了几十遍了,没有了,肯定是找不到的。你们是没有希望的。”罗飞说。

让他们看到希望的是乘客Lam Ali。他们比照外籍乘客名单和三等舱生还者名单,发现Ali在生还者名单中被写作了Ah Lam(类似“阿郎”)。

“‘阿里’,”施万克皱着眉头,“怎么会有这样的名字?”他们推测,Ah Lam可能是这位乘客的小名,Ali则为误写。

纪录片《六人》中,研究员Grace分析,在中国南方,人们的小名可能叫阿X,那泰坦尼克号生还者名单上的名字,在其他文字记载里就很可能相异,这就是他们可以突破的地方。“我后来想,原来如此,为什么以前没有人挖出这些信息?纯粹的外国人团队不了解中国,(只靠一个名单)是找不到的;但中国人对英美的档案记录方式不太熟悉,也很难做对比。所以有一个国际化的团队,就可能达成合作。”罗飞解释。

种族主义

罗飞、施万克和团队成员翻遍了百多年前的报道,发现主流新闻叙事围绕着对男性英雄主义的赞扬,“‘Women and children first.’他们在告诉你,一个好男人应该是什么样的。”罗飞说,“最近几年发生的这些沉船、空难,我们谈论的是公司有没有责任、救生船有没有问题、政府是不是保护人民,我们会谈论里面的人是好是坏吗?”

程巍在《泰坦尼克号上的“中国佬”》中梳理1912年4月数家英美媒体的报道得出结论,许多报刊的评论“想象着盎格鲁-撒克逊男子的种族性的英雄气概”,而这种“骑士精神的彰显”,则“印证了盎格鲁-撒克逊男子与拉丁或其他任何种族的男子之间的区别”。将海难道德化,也“成功地挽救了互为一体的英美两国的保险业、造船业、股票交易业、跨大西洋旅游业因这场海难而陷入的连锁危机”。

1912年4月10日上午,八位男性华人乘客手持三等舱船票从英国南安普顿港登上泰坦尼克号。这艘巨轮上共有一等舱乘客338人、二等舱乘客279人、三等舱乘客704人及船员908人。

4月14日夜里11点40分,泰坦尼克号撞上冰山。八位华人中,Chang Chip、Lee Bing、Lam Ali、Ling Hee四位坐上了C号折叠救生艇获救,Choong Foo坐上靠近右舷的13号标准救生艇获救;另外三人落入海中,其中Lee Ling、Lam Len罹难,Fang Lang生还。

与四位华人一同乘坐C号折叠救生艇的白星航运公司董事长伊斯梅上岸后回忆,黎明前下船时他看到了“四个中国人或菲律宾人”。但在当时媒体的报道中,这四位华人遭遇了歧视性的指控:他们被认为是偷渡者,被指责在妇女儿童之前躲进了救生艇、趴在舱底,在部分报道里甚至被描述为“拿披巾把自己遮起来,让船员误认为他们是女人”,抢占了妇女的逃生机会。

▲ 《六人:泰坦尼克上的中国幸存者》 剧照

泰坦尼克号相关网站上没有六个中国幸存者名字以外的其他信息——在纪录片最开始,团队将镜头对准两个名单,上面是这六个人在官方资料里“唯二”出现的痕迹:登船的外籍乘客名单、生还者名单。“我们也问了很多专家,他们说,这个事情你们只能接受,这些传言很可能就是对的。那,如果是不对的呢?”罗飞说,“我觉得泰坦尼克号就是一个镜头,一个特别的角度,可以探索每个时代的社会问题。”

“(沉船)后三四天这些人就和记者讲他们的故事。他们刚到美国,突然什么都没有了,丈夫死了。所以他们当然也想知道,我的丈夫不在这儿,为什么这个人会在这儿?”罗飞能理解灾难过后个体需要找一个情绪出口(或如程巍所言“道德的替罪羊”),而种族主义就是一个简单的答案,可以让人免于自我指责,“但是现在回看一百多年前的历史,谈论泰坦尼克号,我真的不知道为什么大家没有意识到种族主义问题。”

从百余年前的媒体报道风向可以看出华人移民在美国的境遇。19世纪中叶的加州淘金潮和铁路大型劳工项目吸引了大批华人。在加州,中国男性一度占所有挣工资工人人口的近四分之一。随着表层黄金被采掘殆尽、各国工人竞争日趋激烈、1870年代美国内战后经济衰退,在政治角力中,廉价的华人劳工成为导致工人工资水平低下的替罪羊,华工受到愈发严格的法律约束。1882年通过的《排华法案》以监禁、驱逐等方式禁止“被矿井雇佣的有技能或无技能的华人劳工们”在10年之内进入美国,任何离开美国的华人再次入境必须获取证明。1888年的《斯科特法案》禁止华人在离开美国后再次入境。1892年的《吉尔里法案》将《排华法案》的有效性延长了10年。1902年,该法案再次被无限期延长,它命令“每一个华人居民注册并取得居留证明”,“如无证明就会被驱逐出境”。

“我们必须从头开始(验证),不能就接受泰坦尼克号的老故事。”施万克和北京一所国际学校达成合作,在一年的时间里,复建了一艘木质的C号救生艇。“我们没有选择,必须还原,看(救生艇)能坐多少人,他们能不能躲在椅子下面,伊斯梅坐的地方能不能看见他们?”

▲左:罗飞;右:施万克

在等待救生艇复原的过程中,罗飞和施万克讨论:“如果六个人中有人做了一些不太好的事,我觉得也可以理解。在你生命中的最后一小时、快要死的时候,我们可以因为这一小时发生的事去判断他一辈子的道德吗?我觉得是不公平的。”

在《六人》中,罗飞记录下了救生舱搭好后的模拟片段:四位志愿者躺到救生舱底部,几位“乘客”接着爬上船,他们很明显能看到或碰到那四位志愿者——“他们不可能感觉不到(脚底有人)”;施万克又请这四位志愿者坐到船尾,接着,“乘客”陆续上船;最后,施万克本人坐到伊斯梅当年上船坐的位置,模拟伊斯梅的视角。“特别明显,我看不见另一头的人。更何况当时是夜里?”

踪迹

1912年4月20日,在《排华法案》背景下,六位华人在泰坦尼克号的救援船卡帕西亚号抵达纽约港第二日就被送上开往古巴的水果货船安妮塔号(此前也有研究认为,8名华人本来就将被派往安妮塔号做司炉工)。而后,他们四处飘零。

2014年,20位来自中国、美国、英国、加拿大等国的研究人员组成了这支探寻六位华人踪迹的团队。

通过对安妮塔号船员工作记录的查阅,团队发现,最早离开安妮塔号的是Chang Chip。在从泰坦尼克号幸存、乘卡帕西亚号抵达纽约港的当晚,他便因肺病入院。安妮塔号还没离开美国时,他下船看病,和其他华人分离。“离开安妮塔号三四个月后,我们在英国(的记录里)看见这个名字。他经常会去医院,有时候离开了这艘船,生病了,过了几个月又回来了,又生病,又离开……”1914年,Chang Chip在伦敦某医院死于肺炎。

1914年起,美国的法律大力提倡保护本国雇员,例如要求轮船上75%以上雇员应为本国人,对外国人英文流利程度亦要求严苛,外国劳工在美国就业面变窄;加之一战爆发,许多英国水手应召入伍,英国出现大量工作空缺,一战期间在英国的华人水手数量从5000人增长到1.5万人。团队以此为突破口,在英国国家档案馆和布里斯托博物馆寻找泰坦尼克号其他华人生还者的踪迹。“所有名字我们都看到了。一开始他们在一起工作,过几个月,Ah Lam离开了,过了两年,又有一个人离开了,再过半年,有人回来了。”罗飞说。

团队将重复或近似的人名圈出,比照他们和之前确定的幸存者工作履历是否有重叠之处;如人名对应不上,再比对疑似同一人的工作经历、签名等,看能否一一对应。他们发现,Ah Lam之后更名为“林材”,另一位幸存者Ling Hee的名字一直在变。英国的研究员通过可查证在英国的水手身份的文件系统CR10,凭借两张左脸带刀疤的照片推断,Ling Hee就是后来的Yan Hee。

这些生还者的故事大多止步于1920年。一战结束后,在经济萧条、欧洲各国需解决退伍军人就业问题的背景下,外国劳工的生存空间再次受到挤压。资料显示,战后伦敦、利物浦的唐人街有如鬼城,大批中国水手被遣返亚洲。Yan Hee的名字最后一次出现是在印度:1920年他从加尔各答下船,就此没了踪影。同年,林材离开英国去往中国香港,这个名字之后也消失了。

Lee Bing是唯一一位在媒体上有后续报道的华人生还者。加拿大的媒体报道过这位在安大略省加尔特白玫瑰咖啡屋做餐侍的老人。纪录片中,罗飞和施万克等人来到加尔特。白玫瑰咖啡屋已经关闭多年。在当地社区文化工作者的帮助下,他们邀来几位见过Lee的老人,大家坐在桌前忆起少年事:就像小时候的罗飞一样,他们常在咖啡屋前玩耍。Lee和大家讲过船难的故事。Lee会主动把牛奶送给在附近玩耍的小孩喝。这就是Lee留下的故事。

方荣山是Fang Lang吗?

在《六人》的成片中,最详尽、曲折的是Fang Lang的故事。

Encyclopedia Titanica网站上,ID为Tom Fang的用户留言表示,自己就是Fang Lang的儿子。但面对“你确定吗”“你可以放一些证据吗”的质疑,Tom Fang没有回复,而是注销了账号。那是2013年。罗飞和施万克凭借记者的直觉,在“TomFang”后加上不同邮箱后缀,Hotmail、Gmail、163……发出二十余封求证约访的邮件。大约三周后,一个Yahoo邮箱账号回复了他们。

Tom Fang的父亲名叫方荣山,Tom对父亲的记忆是“总是西装革履”“清贫的商人”,大半辈子开洗衣店、开餐馆、做服务员,直到1984年去世。2000年左右,有一回兄弟二人逛博物馆,堂弟指着来自泰坦尼克号的文物说,对了,你爸爸当年不就在船上吗?“怎么可能?”Tom当时反问。他后来想起,小时候爸爸的一个朋友、“一个老太太”和他提过,爸爸经历了一次沉船,但没有指明时间地点。

在威斯康星州,罗飞和施万克见到了Tom一家人,包括Tom的母亲谭亚凤。还在少女时期,家人为了让谭亚凤移民美国,迫使她与恋人分手,跨越大洋和已年过六旬的方荣山结婚。老夫少妻交流不多,谭亚凤没听过方荣山谈沉船的事。她给施万克找出几张亡夫旧照,签名有时是方荣山,有时是方森,但没有“Fang Lang”。儿子问她父亲与泰坦尼克号的关系,她愣住,“你痴线(粤语“痴线”意为“神经病”)啊?”

在所有华人生还者中,Fang Lang的特殊之处还在于,他是唯一一位趴在木板上等来救援获得生还的华人。

2015年感恩节,罗飞和施万克跟着Tom Fang一家到圣地亚哥拜访Tom的堂弟。堂弟对他们回忆了第一次见方荣山的场景:那是上世纪70年代,方荣山担保堂弟一家移民美国,在华人餐厅设宴招待。席间,着中山装的方荣山同年幼的侄子聊起自己多年前的经历:“当年好大船,撞上冰山……我是抓住碎片才获救。”

“我们一直想,为什么方荣山没有和自己儿子说,而和不认识的亲戚说呢?”罗飞猜想,方荣山讲述故事的对象都是出生在中国、讲粤语的人,“可能比较放心;第二,我想他是在保护他的儿子,他到美国有三十几年是没有完整的移民证件的,也许心里一直有不稳定的感觉,有一些秘密不想说出来。”

1920年8月底,Fang Lang乘朗度号从法国到纽约,这是团队最后一次在文献中看到Fang Lang这个名字;9月15日,朗度号离开纽约港时,Fang Lang已经不在船员名单里。“那时还有《排华法案》,他作为船员不能移民,那么他到哪里去了?”在Tom Fang向政府申请父亲移民信息一年后,他们看到了方荣山的入籍申请:1920年9月,方荣山以商人的身份从法国进入美国。“That makes sense.(那讲得通。)”罗飞打了个响指。

大约2017年,旧金山的寻根文化研究者格兰戴特给团队提供了一份报道——在一名华人女子的自述中,罗飞和施万克发现这样一个故事:1912年,这位女子的未婚夫Lee Ling搭乘泰坦尼克号过来与她成亲,另有两位朋友Fang Lang和Lam Len将在婚礼上担任伴郎。

根据资料,Lee Ling和Lam Len在落水后罹难,Fang Lang趴在木板上,最后成功得救。团队从英国国家档案馆里找到了当年Fang Lang的保险索赔申请,行李名目中有六条领带、几套西装。“船上那么脏,带那么多领带,他怎么用?”他们推测,Fang Lang和两位朋友应该打算到纽约经商,开启新生活。“所以他真的太倒霉了,他两个朋友都死掉了,到了纽约,因为他还没有(商人)这个身份,没有计划,没有希望,也不是那个要结婚的人,也不能开公司,所以只能继续做船上工作的工人。我们觉得做工人完全不是他的目标,但他还继续做了8年的劳工。”罗飞感叹。

魂归

2018年,加拿大的一位寻根者Julia在剑桥发现了Coon Lee的墓碑,出生年份与当年登船的Lee Bing能够对应。Coon Lee的墓碑上写,他的故乡在广东台山。

罗飞第一次到台山是2016年。百来年前,很多华人从这里的港口远赴海外,寻找工作机会。谭亚凤也告诉他们,这里是方荣山的故乡。罗飞和助理到台山住下,叫了出租车,“我们要找××……”他们也不知道他们要找什么。司机扭头问,是要找姓方的地方吗?

听到“方”,罗飞下意识点头,说对对对。司机说他自己就姓方,把他们带到一个村里——在这里,他们幸运地遇上了方荣山的侄孙方绍英。方荣山给老家写过信、寄过照片、汇过钱,后来有许多资料发霉、遗失了,方绍英只有些模糊印象;他也记得方荣山去过巴黎。2018年,罗飞带着整个团队来台山拍摄,方绍英突然用乡音念起了叔祖写来的一首诗:“天高海阔浪波波,一根棍子救生我,兄弟还有三四个,抹干眼泪笑呵呵……”

“我们嘴都张大了,”施万克回忆,“诗和Fang Lang被救的情况是一模一样的。”

纪录片里也出现了Chang Chip同族的后人。钟家村的老屋里,一位老者在躺椅上讲起小时大人说“有个姓钟的亲戚从这里去美国,遇到沉船”的事。“村里也有其他人说,一个世纪前有人本来要出国,结果遇上沉船的。故事对得上,但‘确认’这个词很难。”罗飞说。

▲ 罗飞团队拍摄 《六人》

罗飞一行人在台山也找到了Coon Lee的后人。“他们还不太敢说自己的故事,不知道说了会有什么影响。我们有一个很大的期望,是通过这个片子,让我们找到、但他们不太能接受或有些怀疑的人愿意(说出故事)。”

2019年底,罗飞和施万克最后一次去台山,团队在海滩边举行了一个放灯仪式。方家和钟家的后人都来了,把一盏盏灯放到海上,望着它们飘向远处。“他们当年可能就是从这个码头离开的,我们觉得这是最有纪念意义的地方。”

纪录片的一个镜头把施万克收进了远景。他站在海滩,沉默眺望海的远处。我问他那时在想什么。“我25岁来到北京,那时是1996年,我已经有安排好的工作,一周后我就可以看崔健的演出,cool!当时我爸爸说,不行的话就回家。我回去也就一天的时间,很简单的事。但方荣山十几岁就要离开家去工作,从台山去香港,他还没有去过香港,他还哪里都没去过。我们不知道出去是不是他自己的选择。他很可能在想,他什么时候能回来,以后要回来成家、盖房子什么的。但他从来没回来过,再也没有看到爸爸妈妈。”

(实习生蔡靓对本文亦有贡献)