科技和文艺不是目的,人才是目的:我们是否有可能超越文理科的二元局限?

记者 | 潘文捷

编辑 | 黄月

1

央行日前发布的工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》引发热议,该论文呼吁“重视理工科教育,东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多”,默认理工科可以创造大量财富,文科生似乎只能空谈国是。这一说法迅速在社交网络上引发了文科理科生的相互攻讦,文科生纷纷站出来为自己的学科辩护。

这类争论事实上早已存在。早在1959年,英国科学家、小说家查尔斯·珀西·斯诺(Charles Percy Snow)就做过一场主题为“两种文化”(The Two Cultures)的演讲。他提出,现代文明——包括其教育系统和知识生活——越来越产生隔阂,分成了“人文” 和 “科学”两大阵营,互不往来。时至今日,这种隔阂和对立依然存在。

图片来源:视觉中国

单纯讨论理工科和文科生谁的贡献更大,或许遮蔽了这样一个事实——无论一个人是擅长理科工科,还是精通文化艺术,如果缺乏对人本身的关怀,都可能给世界带来巨大的灾难。如果不探究清楚问题究竟在何处,那么不论是谁能创造更多财富,谁能带来更多浪漫和诗意,我们可能都难以过上更好的生活。

01 人类和自然的工具化会带来什么恶果

科学进步为人类带来了启蒙和探索世界的工具,让我们得以了解深海和太空,以及更好地了解人类自身,然而,失控的技术至上论也会带来灾难。

富士康工人跳楼、外卖小哥困于系统、货车司机喝下农药自杀,互联网大厂无法自由如厕……在流水线高度发达、算法日新月异的当下,我们在享受着科技发展果实的同时也受到其控制。科技的发展为一部分人带来便利,也打开了一重又一重并非通向人类福祉和良善生活的大门。

现代科学技术脱离控制和反思,不是我们这个时代的特殊产物。《病床边的陌生人》一书记载了这样的历史:二战后,美国科研人员在医学实验室取得了耀眼的成果——一系列抗生素,其中一种可以治愈结核病;多种治疗心脏疾病的药物;科学家对肝炎也有了新的认识。在这些可喜可贺的实验成果背后,是那些没有真正获悉实验真相的受试者。那些有智力障碍的、收容在押的、年迈糊涂的、酒精上瘾的、家徒四壁的边缘人,成为了为了科学进步牺牲的人体试验对象。新闻记者、哲学家、法学家和社会科学家关注到这一问题,并呼吁法律和生命伦理学介入医学之中。正是对人的关怀、对技术的反思,遏制了科学技术对人类的工具化倾向。

《后资本主义时代》一书作者、京都大学心灵未来研究中心教授广井良典道出,“科学”和资本主义在基本世界观和态度上是同构的:首先,科学试图阐明理解自然法则,从而实现操控自然的目的,这是人与自然的割裂。其次,它们都认为社会由独立的人构成,重视人的独立性。两者发展的基本原理就是通过人从共同体中的独立和人与自然的割裂这种双重“起飞”,来实现“市场经济+增长与扩张”。经过市场化、工业化、信息化等阶段,资本主义伴随着科技的力量,让全世界都朝着同一个方向前进,也即“进步”。这种一元化的方向也使得地球上几乎所有地区都按照单一的标准,被划分为“发展”以及“落后”。

《后资本主义时代》

[日]广井良典 著 张玲 译

后浪|四川人民出版社 2021-4

在“同一颗星球”丛书的总序中,丛书主编、清华大学国学研究院教授刘东看到,科学主义者总是误以为,只要用上更为发达的科技手段,就能够使得一系列问题迎刃而解,但很多时候局面本身就是由科技“进步”带来的。比如,科技的发展伴随着对自然的征服,然而,如美国环境史学家唐纳德·沃斯特看到的那样,征服自然最终会不可避免地变成某些人对另一些人的征服,自然则会沦为征服的工具。那么,这一切对谁最有利呢?

在《帝国之河》一书中,沃斯特认为,美国政府用一系列高尚的词汇来美化西部治水,例如“进步”“统治自然”以及“为了民族的利益”。在上世纪80年代,美国西部实际上成为了一个等级森严的帝国。国家提供了联邦的水坝和沟渠,农业和工业大资本家雇佣成百上千的工人并获得大量补贴,他们共同统治着西部,掌握着水利技术的官僚们也分得了一杯羹,普通大众则勉强生存。有人认为西部的决定权集中在了国家的手中,另一部分人则认为是私人精英掌握着权力。在沃斯特看来,最恰当的词其实是“资本主义国家”(capitalistic state):资本主义的主要目的是获取个人财富,资本主义国家的主旨是促进资本主义的经济文化,其核心特质是个人财富的理性、算计和无限制的聚敛。正是这样的资本主义国家,让匮乏变为富饶,将自然置于人类能力的范围以内,并创建了一个国家和资本主义企业紧密融合的权力体系。

唐纳德·沃斯特,美国当代著名历史学家,美国科学与社会学院院士,环境史学的创始人与权威学者

当代重要的政治理论家哈贝马斯说“科学技术成为第一生产力”时,他说的是科学与技术相互依存,它们和应用相联系,可以马上转化为现实的生产力。在科技发达的年代,财富并不主要由人的劳动创造,而是由科学技术这样的“死劳动”创造。此外,科学技术还会成为一种意识形态——科技的高度发展赋予了资本主义新的合法性。这意味着人们不再追求政治,把所有的社会问题和政治问题都化解为技术问题,人们衡量一样东西的价值就是看它合不合乎科技的进步。在这种逻辑之下,经济剥削、阶级压迫、人无法实现的全面发展,也就变成了次要的问题。德国哲学家马尔库塞也认为,科学技术会成为维护现存社会秩序、操纵大众意识的工具。在《文理分殊:专业教育如何影响社会心态》一文中,复旦大学社会学系教授桂勇和复旦大学网络空间国际治理研究基地助理研究员付宇也看到,理工科专业教育的影响集中体现为保守主义、建制主义和政治规避。

02 为什么文艺不能让纳粹变得更道德

文学评论家乔治·斯坦纳认为,科学强调“客观性”和道德中立,阻碍了科学和人的终极关联。清华大学政治学系副教授刘瑜也在一次主题为“技术与启蒙:现代社会如何诞生”的活动中提到,没有价值理性的工具理性是非常可怕的,如果一个社会只追求效率、不讨论价值取向,很可能走向灾难。她认为,价值问题是没有确切答案的——有的人向往自由,有的人向往平等,有的人向往法治,有的人向往稳定,而文科的作用正在这里——文科虽然无法给出一种确切的价值立场,但是可以进行持续讨论,保持开放性。

人们常常讴歌人文学科带来了诗歌和美,社会科学开启了对于价值的讨论。然而我们无法忽视的是,20世纪的浩劫之一也是由一位文艺爱好者带来的。阿道夫·希特勒,这位著名的文艺青年,热爱绘画艺术,对德奥古典音乐十分痴迷,最爱的三位作曲家是贝多芬、布鲁克纳和瓦格纳。“希特勒喜爱好的音乐,很多纳粹党的高层官员都是有文化及世故的人,但它(音乐)未见得对他们或其他人有更好的影响。” 导演库布里克因此选择贝多芬交响曲作为电影《发条橙》配乐,成为个人的歇斯底里的罪恶的背景,库布里克说:“我想指出,认为文化能够让社会变得更道德的想法是错误的。”

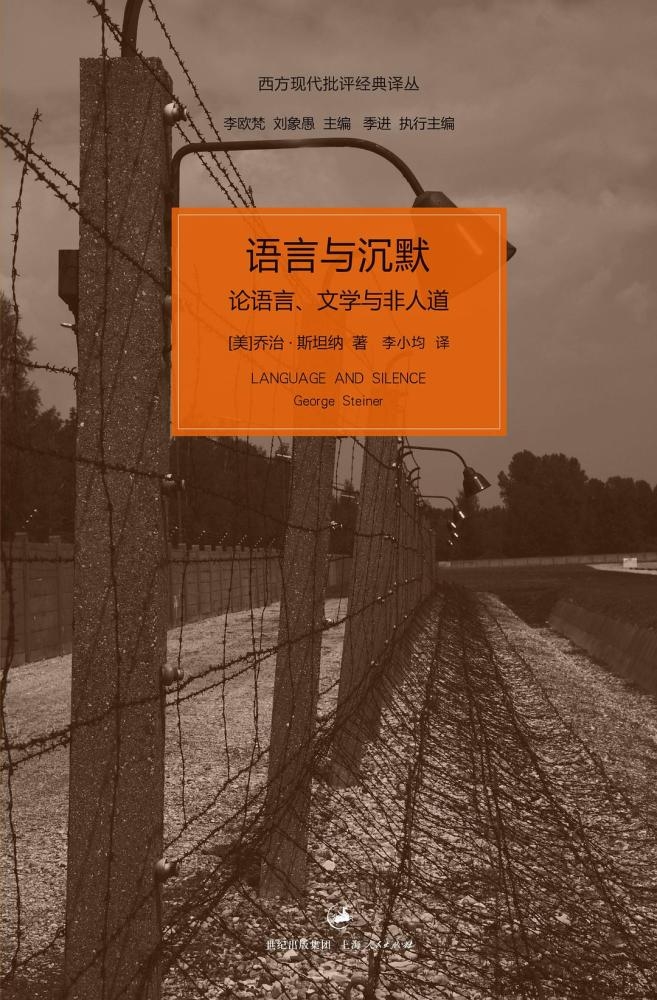

斯坦纳就提出了这样一个问题:一个人可以弹巴赫和舒伯特、读歌德和里尔克,却不妨碍他去奥斯维辛集中营上班,为什么会这样?他进而追问,文学和知识究竟应该对社会产生什么样的影响?斯坦纳看到,语言是文化的代表。现代西方政治上的非人道(尤其是纳粹),伙同随之而来的技术化大社会,使得大众教育教出了“一种特殊的半文盲,只在非常有限和充满功利的范围内阅读和理解”,导致了语言文化的滥用与污染,使西方文学的创作陷入自杀性修辞“沉默”。

《语言与沉默》

[美]乔治·斯坦纳 著 李小均 译

世纪文景·上海人民出版社 2013

一方面,斯坦纳说自己很难相信人文学科具有人性化力量。甚至,他在《语言与沉默:论语言、文学与非人道》中写道,“当注意力集中于书写文本(书写文本是我们训练和追求的材料),我们在现实生活中道德反应的敏锐性会下降。因为我们受到训练,心理上和道德上都要相信虚构的东西,相信戏剧或小说中的人物,相信我们从诗歌中获得的精神状况,结果我们也许会发现,更难与现实世界认同,更难入心(to heart)体会现实经验世界。”另一方面斯坦纳认为,文科知识分子也有一种超越现实、追求理想,结果被权力催眠情感的可能。在《海德格尔》一书中,他举海德格尔把自己看成特选的德意志民族的导师、弗洛伊德为墨索里尼倾倒的例子称,“充满暴力色彩的政治方案往往会对那些皓首穷经、与世隔绝的知识分子们产生极大诱惑——尤其是这种暴力没有直接殃及到他们个人的时候。”可见,如果文学和文化不是朝着人性化发展,也会造成极大的灾难。

03 人不能被文理分科定义

“大历史”创始人大卫·克里斯蒂安曾经和唐纳德·沃斯特进行过一次对谈。克里斯蒂安认为,很多人文学科的学生对自然学科感到恐惧,但事实上,我们可以在科学家身上看到很多智识上的美感。认识科学家的创造力、认识科学家对美的发现,也是人文学者应做的事情。在《给年青数学人的信》中,数学家伊恩·斯图尔特看到,数学这样的理科知识,可以让人对自然的定律和模式打开眼界,从而获得全新的关于美的体验。“在波浪、沙丘、太阳起落、雨滴落在水坑溅起的涟漪,甚至停在电话线上的鸟,我都能看到数学。”他说,一些文科学者可能会认为,理解彩虹中的几何学会破坏感情的体验、破坏诗意,这其实是在拒绝承认世界比他们自身的有限想象要更加奇妙。

《给年青数学人的信》

[英]伊恩·史都华 著 李隆生 译

商务印书馆 2020

唐纳德·沃斯特则指出,在今天,很多文科学者对整个人文学科的知识和精神也没有综合性的认识,更多是在碎片化的认知中体悟人文精神。其实,人类的历史并不仅仅由政治思想塑造,在很大程度上,也植根于我们的情感、对地球的热爱、对美的认知。沃斯特经历过冷战危机,但他也看到,人类在投下两颗原子弹之后,就再也没有让更多原子弹爆炸,“在很大程度上,这是一个人文精神胜利、道德胜利的故事。”

虽然有文科和理工科这样的分科,但二元分科并不能决定一个人是怎样的人。在《病床边的陌生人》一书中,最早揭露人体实验的正是拥有良知的医生“吹哨人”——1966年,哈佛大学医学院麻醉学教授亨利·比彻撰写了《伦理学与临床研究》的论文,冲破重重阻挠,揭露了22项严重违反医学伦理的人体实验。

科技发展本身不是目的,巴赫和舒伯特、歌德和里尔克本身也不是目的,人才是目的。或许只有认识到这些,我们才能防止科学技术或意识形态对人的工具化。因为不论是文科还是理科,最终都是为了让人类更好地了解自身,更好地生活于地球上,生活在人与人之间。

参考资料:

付宇 桂勇 | “文科生”是怎样塑造出来的——文理分殊对社会心态的影响

https://mp.weixin.qq.com/s/UoB6_RWUkFD4X-k9OSJFLQ

刘瑜x张笑宇x吴国盛:技术带给社会的以及被技术遗忘的

https://mp.weixin.qq.com/s/8oBVDfU8E-uu-YnKmeSfpg

单世联:纳粹大屠杀与西方文化的“除魅”——乔治·斯坦纳的文化反思

https://www.ixueshu.com/h5/document/586c8b8cb957527f3b0ecc83e76dddb1318947a18e7f9386.html

“大历史”创始人大卫·克里斯蒂安:人文与科学的分裂对人类的智识是十分危险的https://m.jiemian.com/article/3545522.html

《病床边的陌生人》【美】戴维·J.罗思曼(David J. Rothman) 著 潘驿炜 译 中国社会科学出版社 2020

《给年青数学人的信》【英】伊恩·史都华 著 李隆生 译 商务印书馆 2020

《后资本主义时代》【日】广井良典 著 张玲 译后浪|四川人民出版社 2021-4