纪念宿白先生|霍巍:宿白与藏传佛教考古

宿白先生是我国著名考古学家,在他逝世一周年纪念的时候,我想写下早就想写的这些文字,来追思宿白先生二三事。

我虽然对宿白先生早已闻名并久仰,也在好几次会议上拜见过他,但真正和他近距离接触的机会并不多。那一年中国考古学会在成都召开年会,会议结束后,时任国家文物局局长的张文彬先生、考古处长宋新潮先生等一行人陪同宿先生一道参观四川大学博物馆,我以四川大学博物馆馆长的身份接待他老人家,算是第一次和宿白先生有了一段面对面的交往。那天,在川大博物馆的参观他看得很尽兴,尤其是在民俗学、民族学、道教考古、古代文房四宝这些平时搞考古的人并不是太看重的展厅里面,他看的时间最长,问的问题也最多。一开始我还是有些紧张,毕竟是和德高望重的中国考古学泰斗相处,生怕自己接待不周或是忙中出错。过了一阵子,发现老先生虽然平时给人的印象是严谨威严,不苟言笑,但真正时间长一些,才感觉他其实待人很平和,慈眉善眼,轻言细语,娓娓道来,一边观赏文物,一边提问或者发表意见,并没有想象中“大家”的架子。参观结束以后,在会客厅里落座,川大的校、院领导以及张勋燎、宋治民、马继贤几位川大的老先生和贵宾们会见座谈。更多的情节我记不太多了,但宿白先生在这时讲的一段话,却让我至今记忆很深刻。他对大家说:“我早听说川大博物馆与众不同,看来的确如此。博物馆嘛,不能只收藏和展出一些考古的东西,那只能叫考古标本室。博物馆贵在一个‘博’字,要让大家看到社会生活的方方面面。比如说今天在川大博物馆里面看到的这些古纸,平时好多都收藏在宫廷里面,老百姓很难看到,最多是在明清小说里面读到过这些古纸的名字,今天算是眼见为实了……”在临别之际他还问我说:“我知道川大图书馆收藏了不少的善本书,你能不能帮我找一份他们编的善本书目?”好在平时对川大图书馆古籍部还算是熟悉,后来我很快找到了两份当时还是油印本的藏书目录,一份是川大图书馆所藏的善本书目录,一份是馆里收藏的珍稀方志目录寄给了先生。这次接触和交流的时间虽然很短,但是给我留下的印象却非常深刻,让我看到了一位真正的学者所关注的问题和开阔的眼界,尤其是他对博物馆的理解,更是让我终身难以忘却,算是听先生现身说法,上了一堂生动的博物馆课。可惜这次参观来得很忽然,事前没有进行充分的准备,博物馆的照相机因为质量太差临时又出了问题,整个过程竟然没有留下一张先生和其他贵宾们的照片作为纪念,让人很是感到遗憾和内疚。好在手头还保存有一段缺头无尾的不知道谁用家用录像机录制下来的当时的参观片断,可供时时追忆。

在那之后,由于从事西藏考古的缘故,我和宿白先生有了更多的交流,我时常将在西藏所获取的田野调查新发现向他汇报和请教,他也会将他的一些意见及时地回复给我。举例来说,他在写作《阿里地区札达县境的寺院遗迹——〈古格王国建筑遗址〉和〈古格故城〉中部分寺院的有关资料读后》一文时(宿白:《藏传佛教寺院考古》,文物出版社,1996年,151-182页),就曾经利用到我寄给他的由我参加编写的《阿里地区文物志》。他在此文文末的补白中写到:

此文初稿抄竟,接四川大学霍巍同志寄来西藏文管会编辑的《阿里地区文物志》(西藏人民出版社,1993年),书中第四章古建筑目下列有札达县托林寺和噶尔县札西岗寺。两寺资料可补充《古格王国建筑遗址》和《古格故城》两书,并应辑录于本文者有:1.托林寺平面布局示意图(《阿里地区文物志》P.121,图14),本文前面图6—2即据此图摹绘。2.托林寺朗巴朗则拉康平面图(《阿里地区文物志》,P.123,图42),此图较《古格王国建筑遗址》测图为详。本文前面图6—3因改摹该图。3.托林寺杜康殿平面图(《阿里地区文物志》P.124,图43),此图为《故城》附录一《札达县现存的几处古格王国时期的遗址寺院》托林寺杜康条文字记录的重要补充。(宿白:《藏传佛教寺院考古》,175页)

利用这些新出的资料,宿白先生对原有资料中“托林寺杜康条”的文字记录作了补充和考释,也对我执笔写成的“噶尔县札西岗寺”作了更进一步的分析考证:

根据报道的情况,试作初步考虑:[一]达格章和赫米寺俱不详,但札石岗寺(霍按:即《阿里文物志》中所记的“札西岗寺”)殿堂布局确与托林寺朗巴朗则拉康中心部分的设计相似,环绕整个殿堂的礼拜道的安排,也确是早期殿堂的特征;此种殿堂在卫藏地区最迟不晚于14世纪,如考虑札石岗寺原系拉达克系统,结合“公元15世纪初叶和中叶,拉达克王札巴德和次旺朗杰曾先后两次派人测绘此殿(托林寺朗巴朗则拉康),按照其独特的模式,在拉达克兴建寺庙和佛殿的事迹,札石岗寺殿堂的时间或许较14世纪略迟。[二]殿堂内部南北各一小仓库的位置,原应是左右(南北)两佛堂;正(西)佛堂原来是否是护法殿亦有可疑。[三]殿堂外最外围的一周濠沟内的夯土防护墙以及防护墙附设的防御建置,大约出自1686年西藏噶厦修建札石岗寺时;盖1683年与拉达克议和后,西藏噶厦为了保卫西部边界所增设者。[四]早期壁画已无,但是否尚存晚期壁画竟无一字描述,实为憾事;估计如有晚期壁画也很可能是1686年以来的制作。(宿白:《藏传佛教寺院考古》,177页)

《藏传佛教寺院考古》,文物出版社1996年版

在我读到宿白先生发生的这篇文章时,正是进入西藏高原进行田野考古调查开始不久的阶段,它如同一场及时雨,让我从中收获了不少新知,也得到了很多教诲。首先,作为一名严谨的考古学者,应当像先生一样,哪怕是文章已经是“初稿抄竟”,也要根据新出资料加以补充或者修正,绝不能在做学问上有半点懒憜懈怠之心。其次,在研究方法上,对藏传佛教寺院如何在掌握考古学的基础资料之上加以观察、分析、比较,最后得出年代学和历史背景的认识,也受到一次耳提面命式的指导。尤其是宿白先生文中提到的第四条,是关于札西岗寺壁画的,我在调查此寺时,的确一心一意就想要寻找到早期的壁画痕迹,而完全忽略了对晚期壁画保存情况的观察和记录,只是在调查记录中简单写道:“殿内门道朝东,南北各有一小仓库,西侧设有一依怙殿(护法神殿),但已无早期壁画遗迹。”(索朗旺堆主编:《阿里地区文物志》,西藏人民出版社,1993年,128页)所以当先生在文中批评“早期壁画已无,但是否尚存晚期壁画竟无一字描述,实为憾事”时,我真是面红耳赤,十分羞愧。我也从此吸取教训,深刻认识到,考古工作最为需要的是科学精神,而不是个人兴趣,哪怕考古所获资料与自己的研究兴趣毫无关系,但也必须客观、忠实、全面地加以记录,而不能以个人好恶任加取舍。打那以后,在西藏进行田野考古调查和室内整理时,我不仅对佛教遗存的调查和记录尽可能更为详细、全面,就是对我完全属于门外汉的西藏旧石器、细石器遗存,我也会虚心地向老搭档李永宪学习请教,学会观察什么叫石核、台面,什么是打击点,什么是锥疤,还跟着李永宪一笔一划地学着绘制各种石器图。后来发表在西藏文物志和考古简报上的很多石器图,有不少都是由我和永宪共同起草图,再由他最后定稿完成的。

随着在西藏工作的不断深入开展,宿白先生在藏传佛教遗存研究领域、尤其是在佛教寺院研究领域的学术贡献,我有了更为深刻的体会,他的《藏传佛教寺院考古》这部专著,也成为指导我们在西藏开展田野调查和研究工作理论与方法上最好的范本,每次到西藏,我和我的学生们必须带上这部书随时阅读、体味。作为中国历史时期考古学的一代宗师,宿白先生的学术贡献是多方面的。在藏传佛教考古方面,他的贡献也同样是非常重要的。以我浅薄的认识来看,可举出以下几个方面:

其一,是他首创了将考古学类型学的方法具体运用到藏传佛教寺院考古当中,对西藏现存佛寺及其遗址成功地进行了分期研究,从而形成国内外学术界第一次关于西藏佛寺分期的系统性意见。虽然对西藏佛教寺院的研究长期以来曾是国际学术界关注的一个重点领域,不少西方学者如意大利人图齐(G.Tucci)、维大利(Roberto Vitali)等人都曾进行过一些实地调查并发表有较高水平的论著,但总体而言,他们的研究主要还是一些个案,对某一座佛寺或者某一地区的佛寺进行过较为细致的观察分析,但却缺乏从宏观层面总体性的观察和总结,找出其中发展的脉络,探寻其发展的规律性。宿白先生经过长期的实地考察和经年摸索,从1988年到1994年,通过对西藏各地五十四处寺庙、八十九座建筑进行排比、分析,“断断续续写了六个年头”,终于总结出西藏佛教寺院的发展线索,完成了《西藏寺庙建筑分期试论》一文,在文中提出了考古学的分期意见:“试将约从7世纪起,迄于19世纪的西藏寺庙殿堂大致分了五期,第五期又分了前后段。”(宿白:《藏传佛教寺院考古》,177页)这是迄今为止所见最为详尽的西藏佛寺分期、分段,为藏传佛教寺院的考古年代学(包括断代、排年、分期、分段等)奠定了坚实的基础。这个贡献,我认为和宿白先生创立的将考古学的类型学、地层学引入到佛教石窟研究,从而形成具有中国特色的佛教石窟寺考古的理论和方法,具有同等重要的理论意义和实践价值。如同罗炤先生评价所言:这一成果“第一次严肃地对待和解决了西藏寺院的建筑分期问题,进而为一切相关领域的研究的探索,提供了年代学方面的依据和参照的标尺”,因而堪称为“西藏历史考古学的奠基之作”(罗炤:《西藏历史考古学的奠基之作——读宿白先生〈藏传佛教寺院考古〉》,《文物》1998年第7期)。

其二,在具体运作方式和研究方法上,宿白先生独具慧眼,从错综复杂、早晚交错的寺院殿堂中,寻找到最具有时代变化特点的主要殿堂佛殿的平面布局,和木构建筑当中柱头托木——“替木”下曲缘线条的变化发展,作为考古学分期的主要观察点和切入点,这不能不令人深感佩服。另一方面,与宿白先生以往对石窟寺研究所采取的方法一样,他充分发挥了历史时期考古学最大的优长之处,即是有大量文献史料可资参考的特点,将各期寺院在类型学上的发展变化及其原因,都结合相关文献材料作出尽可能科学、可信的解释,置其于具体的西藏宗教、历史背景和发展逻辑之中加以考察。在《藏传佛教寺院考古》这部著作中,他几乎将现在传世并经过整理、翻译的主要藏文文献悉数加以利用,经过“沙海沥金”式的精读和淘选,从诸多充满西藏后弘期佛教“教法史”书写特点的宗派史著作当中,将笼罩着层层秘雾的神话、传说的历史信息加以剥离,最后和考古材料融为一炉、合为一体,建构起科学的学术体系。这种理论和方法上的创新,具有重要的开创性意义,对后来包括我在内的众多研究者都起到了很好的指导、示范作用,这些理论和方法至今仍为学术界所沿用。

其三,在研究对象上,宿白先生的研究视野极为广泛,除了藏传佛教寺院之外,对寺中所藏的文书、经卷、法器等也多有寓目,留下了许多具有很高学术价值的论著。就以收入这部著作中的《拉萨布达拉宫主要殿堂和库藏部分明代文书》为例,其写作背景先生在文中有过说明:1957年7月,他作为中央文化部西藏文物工作调查组成员第一次进藏时,曾在布达拉宫工作过五天,1988年8月,差不多时隔三十年之后,他又在布达拉宫停留了半天,仅仅在五天半左右的时间里,他便考察了布达拉宫中的颇章噶布(白宫)和宫中的库藏文物。我不知道当时在高原缺氧的环境下,先生有高原反应吗?按照我多年来的感受,进藏前三天,“高反”通常来说是难以避免的。但是,先生很可能是顶着高原上的“高反”带来的身体不适,在极其短暂的时间内完成了他所预定的考察任务,并且为后续的研究工作做好了充分准备。

宿白先生对布达拉宫收藏的元、明、清三代文书均有关注,重点对其中记录较为完备的明代文书十二件录出了原文(全书抄录)。这十二件明代文书涉及明代治理西藏的若干重大历史事件,尤其是明永乐年间明王朝颁给藏传佛教噶玛噶举派黑帽系第五世噶玛巴得银协巴(在《明实录》《明史》中作“哈立麻)的诏书、大明皇帝致大宝法王书等文书,都有关大宝法王得银协巴(哈里麻)与明代中央的关系问题。对文书中所记载的郑和下西洋到了“僧伽罗国古之师子国”迎佛牙、激战锡兰山等史实,宿白先生联系费信《星槎胜览》、陆容《菽国杂记》等文献再作考订,从而得出结论:“……致书记永乐十一年皇帝遣侯显致所铸佛像和此书与大宝法王者,或即以其亲历锡兰之役,可备大宝法王之咨询。此大宝法王即前文所记之得银协巴。永乐四年(1406年)得银协巴来京,亦侯显奉命往征者”(宿白:《藏传佛教寺院考古》,212-214页),为明代中央与西藏地方关系史研究,又添新说,其学术功力的深厚和观察视野的开阔,也由此可见一斑。据西藏后弘期成书的《贤者喜宴》记载,大宝法五得协银巴应当是收到了这件致书,并由此知晓了明成祖铸造金佛像的原因,以及郑和下西洋获取佛牙的故事(巴卧·祖拉陈瓦著:《贤者喜宴·噶玛岗仓史》,周润年译注,青海人民出版社,2016年,209页),成为明代中央通过汉藏佛教文化友好交流从宗教上施以“教化”,来达成有效治理西藏地区的一个例证。

其四,宿白先生对藏传佛教考古的研究,绝不局限在西藏局部地区,而是将其置于更为广阔的国际视野之下加以考察,充分考虑到西藏与中亚、南亚等地区不同时代发生的文化交流与联系,从不将西藏地区与外部世界封闭隔离起来。这方面先生的代表作,可举其对拉萨大昭寺内早期遗存的研究为例。虽然文献记载大昭寺是始建于唐代吐蕃时期的一座古寺,但对其不同时期的建筑过去并没有进行系统、科学的考古学断代、编年工作。宿白先生通过对大昭寺在平、立面布局和建筑装饰方面的观察,发现其时代特征,着手对其编年分期(见《西藏拉萨地区佛寺调查记》一文)。对其中年代最早的第一阶段建筑——大昭寺中心佛殿的第一、二两层,宿白先生敏锐地观察到,它们的平面布局在西藏佛寺中仅见,也和内地佛寺不同,而与其极为类似的是印度佛寺建筑中的毗诃罗(汉译为“僧房院”)。他进一步明确提出:“和大招寺(霍按:即大昭寺,下同)中心佛殿最接近的是位于北印度巴特耶(Patna)县巴罗贡(Baragaon)村的那烂陀寺僧房遗址”,并引唐代高僧玄奘《大唐西域记》、义净《大唐大慈恩寺三藏法师传》等文献加以印证,为大昭寺研究别开生面,也为大昭寺作为唐代吐蕃时期的古寺找到了充分的证据。

另外,宿白先生还注意到大昭寺内收藏的一件银壶,先后三次著文对其进行过深入、细致的研究。关于这件银壶的研究,首见于宿白先生所著《拉萨地区佛寺调查记》(收入王永兴编《纪念陈寅恪先生百年诞辰学术论文集》,江西教育出版社,1994年,182-236页)。因文中编辑错误甚多,后经宿白先生修订之后收入《藏传佛教寺院考古》论文集,改题为《西藏拉萨地区佛寺调查记》;其后又以《西藏发现的两件有关古代中外文化交流的文物》为题,收入《十世纪前的丝绸之路和东西文化交流》(世界文化出版社,1996年);最后又以《三记拉萨大昭寺藏鎏金银壶》为题增补了大量新的数据,收入《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》(文物出版社,2011年,206-208页)。经过与域外金银器器形、纹饰风格等多方比对之后,先生对此件被称为大昭寺内“镇馆之宝”的鎏金银壶的来源、传入西藏可能的路径以及历史文化背景等,均做出了远见卓识的学术推论:

(此器)多曲圆形口缘和其下作立体禽兽首状的细颈壶,为7至10世纪波斯和粟特地区流行的器物,颈上饰羊首的带柄细颈壶曾见于新疆吐鲁番回鹘时期的壁画中。西亚传统纹饰中的四瓣毬纹尤为萨珊金银器所喜用。人物形象、服饰更具中亚、西亚一带之特色。因可估计此银壶约是7—9世纪阿姆河流域南迄呼罗珊以西地区所制作。其传入拉萨,或经今新疆、青海区域,或由克什米尔、阿里一线。如是后者,颇疑来自古格的亚泽王室;传来大招的时间不早于14世纪,因为14—15世纪正是亚泽王自日乌梅至布涅梅皆向大招寺佛像作重要布施时期。(宿白:《西藏拉萨地区佛寺调查记》,10-11页)

许多年过去之后,虽然国内外学术界这件银壶的研究又有了不少新的进展,但基本的格局和眼界都未能超越当年宿白先生做出的工作,其深远的学术意义影响至久。

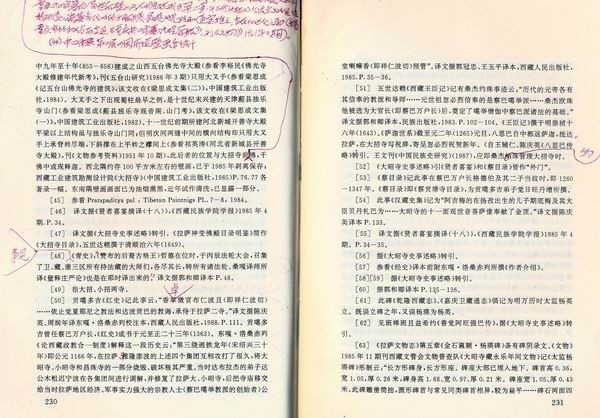

令我十分感动的是,当年先生此文的第一稿发表之后,便给我寄来了刊载此文的论文集,随书还附了一封先生的亲笔信(十分遗憾的是,这封如此珍贵的手札后来因为陋室几经搬迁,竟然不知所终!)信中先生明确告诉我说,文中因为排印的原因错误太多,尽管他已经尽其可能修订,但也许还会存有漏改之处。他希望在将来有机会再刊时重新修正。在先生赠送给我的这本论文集中,他的这篇论文里面多处留下了他亲笔修改、增补过的红色笔迹,有的甚至是大段大段的补遗。我将这本书一直珍藏在身边,置之座右,每每看到先生那细密、秀挺的笔迹,一位一生追求卓著、追求科学与真理,严于律己、诲人不倦的学者的崇高形象,便会浮现在我眼前,警醒我自律,激励我奋进。

留有宿白先生亲笔修改痕迹的论文

谨以此小文,来缅怀敬爱的宿白先生对我国西藏考古、藏传佛教考古事业所做出的开创性的贡献,也籍此来寄托我对先生不尽的哀思!