疫情中的上海,告诉你什么是现代城市

后疫情时代,生活在什么城市最舒适?

传染病除了是一个医学和流行病学问题,同时也是观察一个地区的治理方式和社会文化的窗口。

造成全球大流行的新冠病毒,不可避免地放大了不同地区的文化差异——不仅是国内与国外,也包括同一地区不同城市的差异。对疫情的不同处理方式,往往显示了这些城市由历史塑造出的不同性格。

作者| 维舟

编辑 | 程迟新年方始,中国的南北两大都市就都出现了零星疫情。

作为国内最发达的两个城市,它们都有着最好的防疫响应和精准防控机制,然而人们也发现,落实到细节上,京沪的防疫做法又有所不同。

前几天有饲养宠物者在微博上求助,由于北京大兴疫区融汇小区居民须集中隔离,不让带宠物,他们心急如焚,因为14+7天隔离下来,宠物全都得死了。很多人注意到,上海这次黄浦区昭通路居民区隔离,宠物狗也一起上车了。

很多人注意到,上海这次黄浦区昭通路居民区隔离,宠物狗也一起上车了。

此事一度成为网络热议话题。随后,北京大兴官方对市民的诉求做出了回应,确认每家可留下一名家庭成员居家隔离照料宠物。

北京大兴官方正式同意,每家可留下一名家庭成员居家隔离照料宠物。

北京这次防疫采取的是全员核酸检测的方式,至1月24日已累计完成1746万人份,这可以有效确保安全。

上海并未采取全员核酸检测的方法。1月24日凌晨,张文宏医生在微博上形容“上海的防疫工作一直是‘陶瓷店里抓老鼠’,我们希望既抓住老鼠,又不要打破瓷器,希望不要因为防疫对社会生活产生大的影响”。

他说,“只要中国保持开放,新冠病例的发生必将成为常态”,“努力将病毒控制在点状发病区域,避免出现病毒蔓延后引发的社会停摆,这是对整个公共卫生体系的重大挑战”。确实,上海正是这么做的。

“小市民”与“混不吝”

在这些事上,引起人们关注的并不仅仅是两座城市在防疫做法上的细节差异,还因此牵涉到城市管理落实在细节上的技术治理水平,甚至更进一步说,是两种不同的城市精神。

十多年前,我的一位北京朋友坐动车来沪,见面后她讲了一件很有意思的事:这趟车开出北京不到一个小时,不知何故,她所在的这节车厢空调就坏了。列车员忙了一头汗,但还是没能修好。当时盛夏7月,空调坏了,车厢里的确不好受。渐渐地,车厢里的一些上海人开始发牢骚,用方言相互应和,最后他们决定集体找列车长过来索赔,理由是:这是空调车,车票里含有空调费的,既然你坏了又修不好,那这部分费用应该退还给乘客。

列车长起初不肯,说没有过这样的规矩,但他们不依不饶,列车长理屈词穷之下,终于被迫同意,在他们每张车票上签名,每人下车后可以去窗口退赔近100元。

当上海人在那闹的时候,旁边的北京乘客都默不作声,有些人还笑:这些上海小市民,为这点钱还闹,列车长都说了没有过这种先例,看你们能闹出什么结果来。没想到他们竟然争取到了索赔,这下子,北京人也开始骚动起来,“哎,这不对啊,我们也是这节车厢的,为什么他们有,我们没有?”最后,每个人都得到了赔偿。

这虽是一件小事,却颇可见两座城市不同的文化基底。上海人对自己应得的权益十分在意,甚至锱铢必较,他们不会说“那只是几十块钱,就算了吧”,相反,“几十块钱也是钱,是我的你就应该给我”。

在一些北京人看来,这确实相当“小市民”,当年热播的电视剧《渴望》中的王沪生,就是北京人眼中典型的上海人(尤其上海男性)的形象:精明、小家子气,甚至“不像个男人”。

电视剧《渴望》,海报。

许多人都曾表达过对“上海小男人”的蔑视,最能代表北京人精神的据说是“混不吝”:一种皇城根下见过世面,什么都不在乎的气质,既不拘小节,更不在乎别人怎么看待他。可想而知,这指向的是一种“大气”的审美取向,往往与更宏大的事物联系起来,而上海人的生活方式,看起来是显得“小气”的。

像这样的城市精神,会在潜移默化中对人产生影响。出生于上海、在北京多年的杨东平在1994年曾出版《城市季风:北京和上海的文化精神》一书,轰动一时。

他发现,北京人喜欢“大”,而上海人却喜欢“小”;上海人常会问“北京和上海哪个好”,但对北京人来说这不是个问题,因为北京当然是中国最好的城市。

《城市季风:北京和上海的文化精神》

杨东平 著

新星出版社,2006-1

虽然上海一直号称“海纳百川”的“海派”精神,但事实上,这些年来倒是在北京有着更丰富活跃的文化生活。上海的精致如今既难催生多元异质的文化,也没能容下野蛮生长的创新企业——BAT、京东、字节跳动、美团等几家顶尖的互联网企业巨头,竟无一家诞生于中国的经济中心,这恐怕绝不是偶然的。

上海人可能是全国最好的职业经理人,但却缺乏生猛的冒险精神。这是上海人自己也很清楚且并不避讳的,以至于本地大媒体《新民晚报》早在1990年代就曾发起过大讨论,要做“大市民”,不做“小市民”。

相比起北京人那种对“家国天下”的宏大关怀,上海人更注重的是“螺蛳壳里做道场”式的精致生活,讲求精打细算的“实惠”。上海作家王安忆在《寻找苏青》一文中曾写道:“上海历史的传奇性的意思,其实,每一日都是柴米油盐,勤勤恳恳地过着,没一点非分之想,猛然间一回头,却成了传奇。”

上海作家王安忆。

然而,上海人的这种抠细节,重权利边界、法治理念和契约精神等的“思想基础设施”,却非常有助于城市治理。

张文宏说上海防疫是“陶瓷店里捉老鼠”,那反过来不妨试想,如果他们捉老鼠的时候打破了瓷器,那这样“计较”的上海市民恐怕也不会轻易放过的。

正是因为上海人众所周知地“挑剔”,对自己应得的权利寸步不让,十分难缠,这才迫使城市治理必须考虑到他们的利益诉求,而一座城市的良好秩序,往往正是在这样不断挑剔的优化改进下一点点累积形成的。

“城”与“市”

近代西方学者曾有一个著名的论述:“中国无城市”。这一度引起很多人的误解,以为西方人简直睁眼说瞎话,中国历史上怎么会没有“城市”?

这句话应该理解为中国在传统上没有西方那种“城市”的对应物:即在自治、联合的基础上形成的市民共同体。事实上,西方意义上的那种“城市”,对中国人来说是不折不扣的现代体验,意味着要在法律基础上重塑市民之间的关系。

按中国古代的划分,像北京这样的都市是“城”(政治官僚、军事精英和文化礼仪的中心),而像上海这样依靠商业流通集聚起来的则是“市”。鲁迅在《且介亭杂文二集》中早就说过:“北京是明清的帝都,上海乃各国之租界。帝都多官,租界多商,所以文人之在京者多近官,没海者近商。”

《且介亭杂文二集》

鲁迅 著

译林出版社,2013-11

可以说,在城市的基因上,“上海市”与“北京城”就不一样——上海就更偏向“市”。

研究近代上海都市文化的张真认为:“‘市’是‘小市民’重要的一方面,‘市’更接近于现代意义上的‘都市(urban)’和‘优雅(urbane)’,而‘城’则缺乏这些含义。”

相比起来,正如董玥在《民国北京城》中指出的,我们现在所知的“老北京”是近代北京人在朝向未来又回收传统的基础上形成的,“老北京”和“老上海”有着很不一样的现代体验。

《民国北京城》

董玥 著,何大齐 插图

生活·读书·新知三联书店,2018-6

一些研究上海史的学者,将这座城市看作从晚清到民国时期唯一一座“现代城市”。

1911年,中国全部工厂的1/4落户上海,1933年占一半,到1949年已集中全国60%的工厂;1865-1936年间,上海所承办的对外贸易,占全国外贸总额的45%-65%,因而有人说,当时中国“对外贸易的心脏就是上海,而其他口岸不过是血管罢了”。

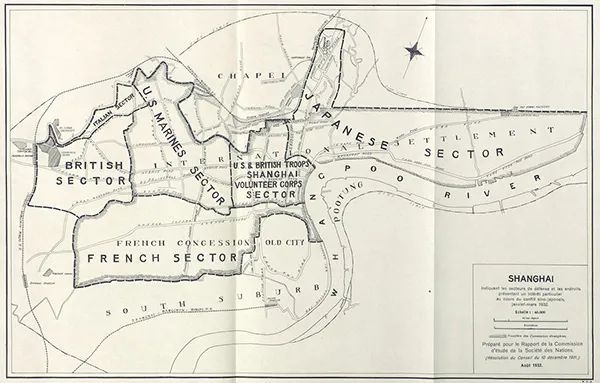

近代上海号称“两方(租界、华界)三家(国民政府上海市政府、公共租界工部局、法租界公董局)”,有三类市政机关,三个司法体系,四种司法机构(领事法庭、领事公堂、会审公廨与中国法庭),三个警察系统,城市自治机构工部局由租界居民选举产生,不需要向英国政府或英国驻沪领事负责。

在这种情况下,官方机构被弱化了,因而上海人也缺乏官本位思想,相比起“升官”,对“发财”更感兴趣。

1931年上海租界分区布防图。(日内瓦国联图书馆藏)

与此同时,上海市政机构组织完善,公廨司法管辖范围明确细致,租界则不仅承认私有财产的所有者有绝对支配其私产的自由权,甚至可以排除其他一切干涉。这使上海人习惯了在法治框架下培养起经济理性,并由此尽可能地追求个人合法权益。

美国学者罗兹·墨菲在其名著《上海——现代中国的钥匙》一书中说,上海的经济生活“绝大部分按照欧美方式组成”,“就在这个城市,胜于任何其他地方,理性的、重视法规的、科学的、工业发达的、效率高的、扩张主义的西方和因袭传统的、全凭直觉的、人文主义的、以农业为主的、效率低的、闭关自守的中国——两种文明走到一起来了”。

《上海——现代中国的钥匙》

[美]罗兹·墨菲 著,上海社会科学院历史研究所 译

上海人民出版社,1986-10

与中国别处不同的是,十里洋场是一个陌生人社会。那时的人们涌入上海,怀着避难、冒险、发财等种种不同的动机,他们往往彼此也并不认识,陌生人之间没有熟人社会那种温情可言,也没什么“关系”好拉,如果没有一套公平的法治体系,势必会陷入人人各自为战的极度混乱。由此造成近代上海人以商业的契约精神贯穿社会生活,因为唯有这样才是彼此都公平信守的。

江文君在《近代上海职员生活史》中指出,由于银行业等发达部门一度集中于上海,而这类现代经济生活“都使得互信必须跨出熟人的圈子,扩及陌生人和各种机构”,其结果是上海的人际关系必须跨出传统的熟人网络。

《近代上海职员生活史》

江文君 著

上海辞书出版社,2011-7

也正因为上海一直是一座“陌生人城市”,不那么依靠“关系”来维系社会运作,加上社会中层组织的多样性导致利益和认同感的多样化,上海人群体之间看起来缺乏凝聚力,上海人出了名的散漫、“不尊重领导”,人际关系总显得有几分冷淡。

上海的商业社会训练出来的所谓“精明”,虽然常被诟病为“不够大气”,但换一面来看,也正意味着在合理合法的边界内,尽可能地为自己争取利益。

像这样一种理念,在中国整个社会的现代转型尚未完成的年代,其实是有几分格格不入的,特别是它表示出来的人际冷淡、锱铢必较和对私利的重视,以至于一度都戏说,对上海人的最高评价就是“你不像个上海人”。

然而,随着中国逐渐完成现代化,近些年来上海人似乎咸鱼翻生,突然之间,他们的契约精神、不重情面都得到了正面评价,甚至人际不黏缠这一点也受到了更注重权利边界的年轻一代的偏爱。这并不是上海变了,而应该说是中国变了。

参考文献:

[1]杨东平《城市季风:北京和上海的文化精神》,东方出版社,1994年

[2]张真《银幕艳史:都市文化与上海电影,1896-1937》,上海书店出版社,2019年,第96页

[3]董玥《民国北京城:历史与怀旧》,三联书店,2014年,第14、第334页

[4][美]韩起澜《苏北人在上海,1850-1980》,卢明华译,上海古籍出版社,2004年,第56页

[5][美]罗兹·墨菲《上海——现代中国的钥匙》,上海社会科学院历史研究所译,上海人民出版社,1986年,第51、第57、第139页

[6]张济顺《远去的都市:1950年代的上海》,社会科学文献出版社,2015年,第2页

[7]瞿骏《辛亥前后上海城市公共空间研究》,上海辞书出版社,2009年,熊月之总序,第1、第3页

[8][美]魏斐德《上海警察,1927-1937》,章红等译,人民出版社,2011年,第130页引美国学者韩起澜语

[9][法]安克强《1927-1937年的上海:市政权、地方性和现代化》,张培德译,上海古籍出版社,2004年,第14页

[10]罗苏文《上海传奇:文明嬗变的侧影,1553-1949》,上海人民出版社,2004年,第113-114、第119页

[11]江文君《近代上海职员生活史:上海城市社会生活史》,上海辞书出版社,2011年,第15、35、227页。当然,近代上海在一些工厂里,“私交和同乡关系对求职的至关重要的作用……经理部和主管职位的人往往雇佣亲戚、朋友或同乡人”,见前引《苏北人在上海,1850-1980》,第64页。不过,大体上越是现代经济部门,就越需要跨出熟人圈子。

[12]前引江文君《近代上海职员生活史》,第36页;前引张济顺《远去的都市:1950年代的上海》,第373页。