探展|当“滇王”遇见“南越王”,再现汉帝国边疆的两道异彩

2021-01-26

2021-01-26

“滇王与南越王”展于2021年1月25日至2021年4月18日在西汉南越王博物馆展出。本次展览是继“大汉楚王与南越王”“中山王与南越王”“齐鲁汉风”“寻找夜郎”之后,西汉南越王博物馆主办的第五个汉代诸侯王展。该展览由云南省博物馆、西汉南越王博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)、南越王宫博物馆、云南李家山青铜器博物馆和昆明市晋宁区博物馆等六家文博机构共同主办,共展出滇粤两地289件(套)珍贵文物,为观众重构2000多年前的滇、南越两个地方王国的历史图景,展现滇文化和南越文化的独特魅力。

汉帝国边疆的两道异彩

滇国是汉代西南地区实力较强的属国,战国末至西汉早期达到全盛。在汉武帝开发西南夷过程中,滇国逐渐融入华夏,并于公元前109年降汉。西汉晚期,滇国走向衰落,至东汉已不见于史籍。

史书记载“汉赐滇王王印”,这一记载在1956年晋宁石寨山出土的滇王之印上得到印证,滇王和其亲属的墓地所在也由此得以证实。随着江川区李家山墓群、昆明羊甫头墓群等遗址陆续发掘,滇文化的轮廓逐渐清晰,目前学界多将滇文化定位于以滇池为中心的云南省中部及东部地区。

西汉 滇王之印及印面 云南晋宁石寨山6号墓出土

南越国是秦汉时期据守岭南的诸侯国,始于公元前203年赵佗称王,至公元前111年为汉所灭,共历5世93年。南越王墓出土的“文帝行玺”龙纽金印证明了墓主为南越国第二代王赵眜,反映了汉初对南越采取了“服岭以南,王自治之”的政策。

西汉 “文帝行玺”金印及印面 广州西汉南越王墓出土

南越国与滇国同属西汉时期的边疆政权,两地之间存在着广泛而深刻的交往。汉武帝平定南越后,于元鼎六年又挥师入云贵地区,于滇王地置益州郡,至此滇越两国纳入汉王朝大一统的版图。

青铜器上的滇国史诗

滇国出土文物品类之盛大、技艺之精湛、所展示的文明之高卓,令世人震惊。滇文化遗物迄今已出土上万件,以青铜器为大宗。滇人极富创造力,他们充分运用现实主义的手法、巧夺天工的冶铸技巧将两千多年前滇国社会的一幕幕场景鲜活地刻铸于青铜器上,将瞬间凝固成了青铜器上的滇国史。造型独特、装饰精巧的青铜器具有典型的滇文化特征:

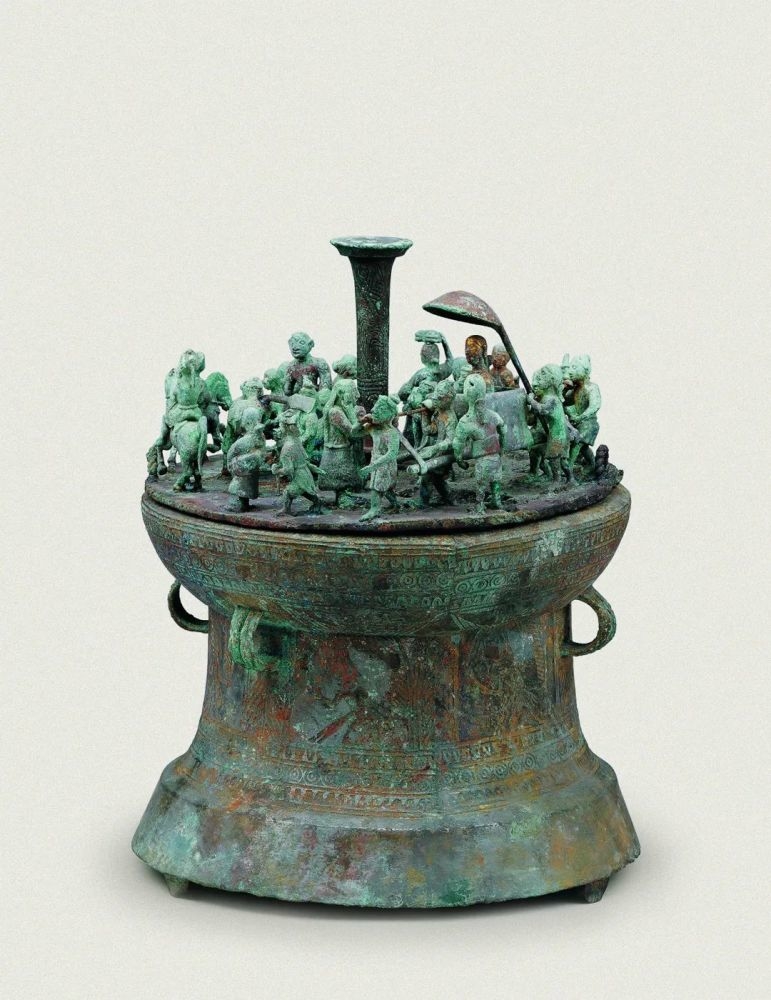

贮贝器多用于贮放贝币,其器盖上雕铸了千姿百态的人物、动物或大型场景,主题涵盖祭祀、纺织、狩猎、掳掠、赶集、舞蹈等。

西汉 籍田祭祀场面贮贝器

西汉 叠鼓形狩猎场面铜贮贝器

扣饰是滇人装饰于腰间的饰品,背面有一横制的矩形扣,便于穿系或悬挂,以动物纹为装饰的扣饰多以掳掠、剽牛、乐舞、狩猎、动物搏斗为主题,不仅体现了滇人真实的生活场景,还反映了滇文化与北方游牧文化的交流和融合。

西汉 二人盘舞鎏金青铜扣饰

西汉 鎏金掳掠铜扣饰

滇国“仿生式”兵器多饰有动物形象,如鸟、犬、猪、雉或兽,构思新颖、工艺精细,是艺术性和实用性高度结合的典范。

西汉 手形銎铜戈

西汉 立犬铜狼牙棒

2021年是农历牛年,滇国青铜器上常以牛为造型或装饰,构思奇巧、别具一格。牛不仅是生产工具,更是滇国上层阶级财富和地位的象征,在祭祀仪式上扮演着重要的角色。以牛为主题的滇国青铜器代表了滇人崇武有力的民族品格。

战国 牛虎铜案

西汉 四牛鎏金骑士铜贮贝器

滇越文化,见证中华文明多元一体

越人是滇国的主体民族,许多滇国文化有着鲜明的百越民族文化特征:滇国青铜器上的滇人继承了古越人“椎髻文身”的传统,房屋模型扣饰形象反映了滇人居住于越式干栏建筑中。

西汉 房屋模型铜扣饰

西汉 陶屋(广州出土)

此次展出的西汉时期广州陶屋、南越王宫署遗址出土的“万岁”瓦当以及望柱等文物则反映了南越国在干栏基础上对中原建筑技术的吸收和融合。此外,铜鼓、羽人等越族特色器物或纹饰均在两地有所发现,可见滇国与南越国无论在地缘、族属还是文化上,都有着千丝万缕的关系。

南越国 “万岁”瓦当

滇与南越的对外交流各具特色:古滇国地处我国西南地区,是中原文化、北方游牧文化、东南亚半岛文化相互交流的通道;南越国地处南海之滨,拥有古代海上丝绸之路东端的重要港口,开启了广州作为海丝重镇历两千年而持续繁荣的历史。一个是西南丝绸之路的重镇,一个是海上丝绸之路的千年港口,二者为古代中国的对外交流提供两种可供对比和探讨的范本。

滇文化和南越文化,各自发展,又互动交流,最终汇聚到华夏文化体系,为中华文明的发展进步作出了重要贡献。

此次展览是滇国和南越国的文物精品首次进行联合大展,两地六馆精品文物倾巢而出,为观众合力打造了一场滇越盛宴。

来源:西汉南越王博物馆