万能青年旅店:用十年时间,朝前走了一步

棉纺厂库房内,摄影:钱凯,图:万能青年旅店

"

时代不需要答案,时代需要的是记录。也许多年之后的回望,以及同时代不同类别文艺现象的对比,万能青年旅店的《冀西南林路行》才会逐渐显露出自身真正的价值。

"

2020年12月底,万能青年旅店乐队(下简称“万青”)的新专辑《冀西南林路行》在万众期待下横空出世,一个月内以将近五十万张的成绩,创造了数字音乐时代独立音乐届的又一个神话。

专辑一上线,豆瓣的综合评分便高达9.2分。一位资深万青乐迷激动地说:“看,不用什么狗屁营销,万青就是万青!”

20年前,一帮不愿洗头的年轻人聚在20平米不到的地方,用音乐相互寻找寄托与安慰,10年前他们以“土法炼钢”的形式制作了第一张专辑。

这张《万能青年旅店》,在时间里发酵,在世间流传,直到忧伤浸透华北平原,他们被赋予神话的色彩。

又过了10年之后,这些已近中年的创作者,在音乐与文本中化作太行山体,记录与描绘着时代与社会的巨变、人与自然的撕扯,凝结出了这张《冀西南林路行》。

但在新专辑上线之后,也传来了许多批评和疑惑的声音,有人说万青变了,有人说他们退步了,更多人面对这张专辑则有些无所适从:《冀西南林路行》到底讲了些什么,万青还是那个万青吗?

看理想主讲人、音乐行业资深从业者郭小寒梳理了万青的20年的音乐旅程,给出了自己的解读与回答:他们并非给出精准答案的万能旅店,只是一直在记录时代与自我。万青用了十年时间,置换了体内的星辰河流。

文 | 郭小寒

1.

开了20年的不万能旅店

“万能青年旅店”听上去是一个乐队,也可以是一个地方。2020年5月,万青在自己的公众号里这么写道。

1996年,董亚千和小学同学姬赓、张培栋组建了乐队,成员每周四固定集中聚会,吹牛聊天、虚度时光,石家庄的各路闲散人等也都喜欢去董亚千家呆着。

董亚千这栋不到20平米的小房子,收留着各种奇奇怪怪的人,董亚千自己也没有家里的钥匙,每个来的人都是从门下的一块水泥板下摸出来钥匙开门。所以那里被称为“旅店”,也是所有命中注定的人聚合的地方。

后来乐队排练场所从董亚千家里搬到棉纺二厂内的废弃仓库,继而在2019年秋天遭遇拆迁后,机缘巧合地租下了河北电影制片厂。

2020年5月疫情期间,向来低调的万青,非常罕见的以影像的形式出镜,做了一场主题为《造访万能青年旅店》的直播演出。

这场直播被万青称之为“暖房”,与其他节奏急促、带货目的明确的直播不同。镜头就对准了他们日常排练录音的河北电影制片厂,内容也是他们的现场音乐演出和目前缓慢的生活状态。

有意思的是,跟随万青的镜头,我们发现,这里就像是一个与现实世界完全相反的镜像。

“河北电影制片厂”是依照着河南电影制片厂的图纸建造的,施工的时候看反了图纸,建成之后,门是反手开的,锁安在屋子里面,红色天鹅绒的窗帘挂在窗户外侧。

姬赓说:“它鲜明且虚幻,实存又蹈虚,装备齐全却错位于时代。”

《造访》系列 02,图:万能青年旅店

在这座错落的迷宫里,万青把设备搬进去,改造成了排练和录音的地方。河北电影制片厂变成了另外一座聚合的迷宫。

万青朴素、低调的处事风格和对音乐上的严谨和执念,吸引了很多乐手和朋友来往于此,留下些什么或者带走些什么。

小提琴手刘阔,就是朋友介绍偶然来到这里的,同为河北籍的音乐人,刘阔从小被称为“神童”,他一路严苛又勤勉,经受严格的训练和选拔,在中央音乐学院,他手上的小提琴价值连城。

但与万青乐队成员在一起的时候,爬山、聊天、喝茶……刘阔感受到了前所未有的畅快和自由。

在这座巨大的镜像迷宫里,栖居着如今的万青,与时代像是有些格格不入的万青。我的一个朋友星月去探过班,说那里有着“上世纪的某种华丽,在里面有一种不真实的错乱感。”

“河北电影制片厂”就像一个秘密的基地和城堡,是从平凡普通的“中年人”到传奇的“万能青年旅店乐队成员”之间,过渡变身时必要的栖身之地。

“他们依然朴素,清苦,不善言辞”,星月简单地描述自己几次往返石家庄时的印象,这就是万能青年旅店乐队几个人现在的生活状态。

万青一直是一只独立的乐队,他们把演出经纪代理给了摩登天空公司,但音乐的创作和专辑的制作部分还是自己来。他们不高调,脾气也有些难搞,并不混迹在北京这个所谓的人才和资源的高地,而是回到了石家庄,寻找一处适合创作的容身之所。

早期的排练室,摄影:刘正薇

图:万能青年旅店

从董亚千的家到棉纺二厂,再到河北电影制片厂,这座“不万能旅店”已开门20余年。

2.

用十年时间,走出下一步

“他们被自己的成就吓到了”,我的一位资深的录音师朋友曾经这么调侃那些十年以上没出新专辑的乐队。

结合语境和事实来看也不无道理,突然的成名,以及完全不在预料之内的生活处境的改变,他们需要用很长的时间,去适应调整新的生活,以及不同价值观里的生存处世方法。

随着名气的上升,被太多人关注的万青感到束缚,从而引发了他们的谨慎和思考。舞台上的万青,总是侧着身子,紧张甚至木讷,很少与观众有交流和互动。

这与摇滚乐现场日益娱乐化的互动氛围并不兼容,音乐节上的新粉丝会觉得他们高冷傲气,对于和他们一起成长起来的老粉丝,又要求每次演出要有新意和突破。想的太多,行动就会滞缓,十几年下来,万青的乐队编制日趋复杂,演出却并不频繁。

这20年间的万青,都在经历着什么?发生了怎样的改变?他们是创造了新的神话,还是打破了旧的神话?

自1996年乐队成立之后,经过数年的波折与动荡,2002年,姬赓完成本科学业回到石家庄,大家重整旗鼓继续,乐队更名为“万能青年旅店”。

姬赓写了乐队第一首中文歌词《不万能的喜剧》,2003年发表在《我爱摇滚乐》上。2006年,萨克斯手冯玉良、大提琴手鲁轶、小号手史立、鼓手小耕渐渐聚合在一起,乐队终于完成重组,开始录制包括4首乐队作品在内的不插电小样《废人们都在忙什么?》

2006年9月《喜剧》开始在网络上人肉传播,“哎/愉快的人啊/和你们一样/我只是被诱捕的傻鸟/不停歌唱”,直指内心的歌词让更多人记住了“万能青年旅店”这个名字。

2007年左右,万青偶尔来北京演出,最先也是被几个河北的同乡以及朋友们接受吸纳,包括乐评人和小宇等,他最先把万青的小样介绍给我们。那时的我们是一群80后摇滚乐迷,刚来北京不久,唱歌的人和听歌的人都还在人生迷茫期。

在印象中,万青几个人都是害羞腼腆的,不善言辞。他们跟当时北京玩乐队的人气质完全不一样,愤怒和反抗以及某种坚挺还是更普遍的表达的时候,万青的歌里则充满了困惑和悲悯。

2008年汶川地震,董亚千27岁生日时,姬赓写了《十万嬉皮》送给董亚千,祝福变成了悲观的总结,精准地表达了一代人的生活状态和精神困境,十几年弹琴吹牛的日子也该有个说法了,于是他们决定专职做乐队。

2010年,万青的第一张同名专辑《万能青年旅店》终于录制完成,其实就是在董亚千的家里排练、录制出来的。和小宇帮忙写了文案,讲述了他们的生存和创作状态,“土法炼钢”这个词被写到文案上。

当时,“土摇”还不是一个现在语境里的贬义词。十年前,木马乐队、舌头乐队、声音玩具,也都是“土法炼钢”而成的土摇。

“土”并不指落后或媚俗,而是自成一派,寻找一种自己的表达方式和解题思路。

万青的音乐自有生命力,尤其是在十年之后“上升如明星”。《秦皇岛》《十万嬉皮》等作品,在2010年后互联网流媒体畅通的新时代被广为流传。

是谁来自山川湖海/却囿于昼夜/厨房与爱——《揪心的玩笑与漫长的白日梦》

前已无通路/后不见归途——《十万嬉皮》

如此生活三十年/直到大厦崩塌——《杀死那个石家庄人》

在台湾,田馥甄翻唱了《十万嬉皮》,形成流行反哺独立的一种势能,草东没有派对这样的新晋乐队也直言受到了万青的影响。

十年前的万青仿佛猎人海力布一样,提早说出了预言,在延后的时间内一件件成为了现实。他们突破了石家庄的地域限制,更像是成为了一个时代“丧文化”代言人。

万青在这样的延迟中,被流量和名气的涡流旋转带动着,他们不太适应日益被神话,回到河北,继续创作和生活。

这然后,就是十年。很难说一个乐队十年才出一张专辑,是在这么长的时间里,一直在冥思苦想、勤奋刻苦地写歌排练录歌。或许说,是用了十年时间,万青才朝前走了一步。

某种意义上这也许并不值得称颂,但在万青身上,漫长的音乐创作与他们的隐忍、低调、苦行、压抑一起,形成了“神话”的一部分。

十年时间,在夜里喝酒、一同听万青的朋友们也都离散了。以奥运会为时间节点,之前大家像是在往同一个方向汇聚,这之后开始人群开始分层,有些人上升,有些人在平流层里继续,有人选择了离开。

随着年龄增大,很多乐手和文青都在成家立业和维持自己的爱好、理想之间出现了卡顿。仿佛必须要去放下一些什么,用以换取一些什么,世界就像突然多出来一扇旋转门,排着队转身经过,或被挡在外面。

万青在回到河北以后,有了固定的空间,也有了一定的归属感。随着年轻的增长,乐队成员们少年时期的漂泊动荡、放任自流的气质,在身体内逐渐消退。

他们选择偏安一隅,日常生活以及排练创作逐渐规律起来,对生活运转也有了更清晰地判定,能完整的连接过往、如今和明日。

然而“规律和清晰”也会像一张网把人罩住,万青打破这张网的办法就是定期出走远行,一次次短暂的脱离然后再次回归。

一次远游之后,姬赓写下了这次发行的专辑《冀西南林路行》的文案,这也是他们多年生活、观察、思考。

“发端似乎在2013年,一次出河北去西北,火车钻入太行山腹,景色突然叠加变幻,山脚的村庄还运行着古老仁慈的秩序,而对面山腰,炸药歌舞团的表演拉开大幕,神话握手现代化,启动了荒原上最悲怆的谜语。”

3.

忧伤浸透着的华北平原

万青的上升如明星,却与整个北方城市的下沉,一定意义上成了一种对比和冲撞。

近10年来,北方经济下行,南北方差距加大,在华顿经济研究院所公布的2020年中国城市排行榜上,前十名里的北方城市只余下了北京一个。

在时代洪流的冲刷中,个体的迷茫失语与无力成了普遍的情绪,那些悲伤还来不及平复和治愈,又要面临着新的选择,新的孤独和离散。

“夜幕覆盖华北平原,忧伤浸透她的脸”,万青曾在歌词中这么写。

从地图上看,整个河北像胸腔一样包裹着北京、天津两个直辖市,华北平原被蜿蜒曲折400公里的太行山兀自切成了两半。远古时期的中国,太行山被称为“天下之脊”,《山海经》就发源于太行山,古代神话传说“愚公移山”的故事也发生这里。

石家庄位于河北西南部,作为华北地区的交通枢纽,被认为是“火车拉起来”的城市。从北京出发,无论是南下去河南郑州,还是去往山西太原,都会经过石家庄。火车沿着山路走,山脉、村庄、麦田、河流、地理位置在平原上渐进变换。一路就像突出重围一般。

建国后,河北省作为重工业基地,依托太行山,采石和矿业迅速发展。90年代,经历了国企改革,后来又为了保证首都的环境,大部分企业又停工。然而私下开采一直没有得到有效的管制。

长年累月的过度开采、严重破坏,让太行山体伤痕累累、面目全非。

这些开采出来的矿石,被拿去城市里浇筑钢筋水泥的大厦,而原本的自然村庄却遭到了毁灭性的破坏,遭到严重破坏的自然景观,带着一种隐秘和谐的旧秩序一同瓦解。这一经年累积的场景,仿佛是对“愚公移山”这个神话故事的讽刺。

在日新月异的时代背景下,河北平原上的普通人更加无所适从。石家庄本身是沉默忍耐的,建国初期为了启动现代化建设,石家庄成为重工业城市,建设了华北地区最大的纺织工业基地和全亚洲最大的制药厂。

但石家庄本身的地理位置并不利于空气的流通和扩散,整座城市环境污染严重,持续的雾霾,城市好像到处在“落灰”。

一位居住在石家庄的朋友回忆说,小时候总感觉空气里都漂浮着一股甜味,后来父母告诉她那是药厂为了提炼青霉素,大量焚烧玉米导致的。

“傍晚6点下班/换掉药厂的衣裳/妻子在熬粥/我去喝几瓶啤酒”,正如万青十年前歌词里描绘的那样,经历这样的社会变迁,河北人大都也朴实平淡,忍耐被动,他们接受着命运的无常变化,在人群中隐藏自己。

2019年,网上开始流行“东北文化复兴”,东北籍创作者们似乎形成了一股流行的潮流。那么被忧伤浸透的华北平原,也可能有“文艺复兴”吗?

华北的悲伤阵痛在飞速发展的中国,却并不具有普适性,只是万青的表达,为每一个失落的人提供了片刻的共情。

4.

西郊有密林,助君出重围

人到中年的万青依然保持朴素、节制、悲悯。第一张专辑里的渔王、酒鬼、海怪,只是偶然撞进了他们的视野里,被写成歌唱了出来。

当下现实生活中,颓丧忧伤成了越发普遍的情绪,万青却让具体的人物在音乐中隐退了。他们像古代诗人一样将视角上移,体会思考,以一种客观及丰富的经验,试图精确地收放自己,描绘那些山川河流、星辰宇宙。

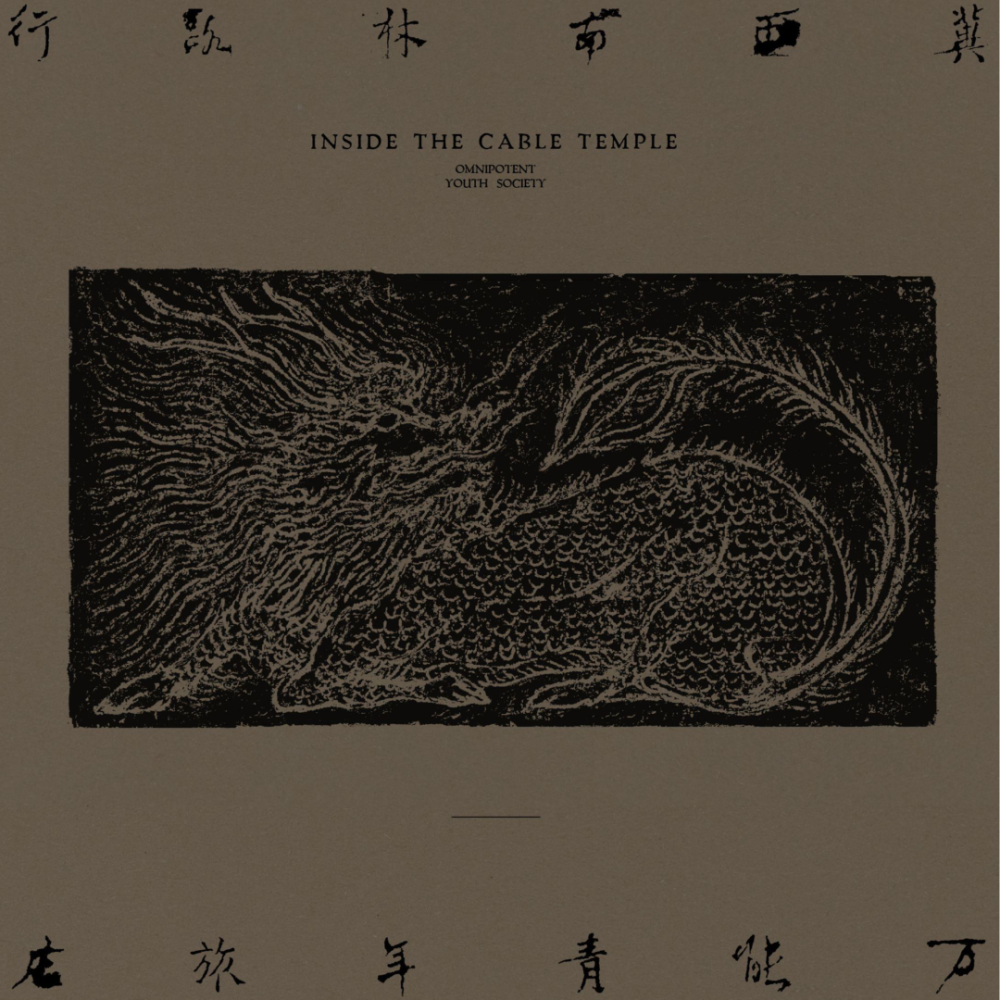

《冀西南林路行》,全篇44分钟22秒,器乐演奏和完整歌曲互相穿插,其实是一个完整的文本,考虑收听习惯又被切割成八首各自独立的作品。

姬赓写歌词讲究格律,意象之间的冷暖色调,软硬程度都遵循着严格的秩序,又尽量平实工整。

太行山山体是万青此次音乐叙事的主题,用自然与宇宙法则隐喻世间,赋予山川河流人类的爱与疼痛。

《泥河》是隐喻外力的入侵对自然法则的破坏,《采石》是以山的破坏疼痛表达人的疼痛,《山雀》是山间神灵的不自知的灵动与即将招致的危险,《河北墨麒麟》也是从山海经的神话传说里复活出来,冲撞对峙,却似乎永远走不出去……

“乌云遮目”、“雷声滚滚”、“迷雾重重”、“看不清”这样的意象被反复提及,这个时代,无论人类、自然,草木、山河、神灵奇兽,面临的都是同样的困境,是《郊眠寺》里的新语言或旧语言都无法描述的。

“西郊有密林/助君出重围”,这是《西行》最后一句歌词,“出重围”可能是我们这一代人都想要去探索的解围方法,每个人都要找到属于自己的密林,继而引发去往何处的思考。

在音乐上,旋律以吉他做打底,用贝斯或小号勾线,氛围上精心编织制的管乐和小提琴晕染;高太行、文智湧等爵士高手对万青音乐产生了结构性的影响,那些纯器乐的部分也承担着重要的叙事与过渡。

董亚千的声音依然清澈、透明、脆弱,飘在最上面明亮悦耳;某些段落里,小河神经质的吟唱和李增辉大开大合的嘶吼是另一条叙事线。

有评论说,《西行》的音乐结构参考了艺术摇滚 King Crimson 在段落与歌曲之间融合,即现场和录音作品之间的调整。

我想到的却是林生祥为电影《大佛普拉斯》做的配乐,音乐和影像共同编织和推进着电影的节奏与走向,电影原声单拿出来听,也是完整精彩的。

在河北电影制片厂里生产出来的《冀西南林路行》,一定意义上也可以看作是一部电影原声,只是这是一部看不见的电影,就像卡尔维诺笔下那个看不见的城市,它是真实存在的。

万青为这部叫做“时代”的电影配乐,没有导演却跌宕精彩,主角是自然宇宙万物,人人都是配角,生活在时代的镜像里,那些反复探讨的抽象名词,都已用音符给予了新的呈现和注解。

尾声.

如何评价万青?

十年前,万青第一张专辑《万能青年旅店》里的歌,在小范围内以实体CD和拷贝出来的Mp3形式先行流传,很长时间逐渐波及成为大众的普遍共鸣。

十年后,万青的第二张专辑《冀西南林路行》,上线一夜之间卖出30多万张,人人都可以第一时间听到且发表评论,传统的“音乐评论”也显得仓促、冗余与偏颇。

《冀西南林路行》作为独立音乐甚至整个文化行业的重要的文本和案例,每个人都有自己的喜好和解读。低调的万青并不出来解释,交出作品之后,他们就进入下一轮的休息和失语之中,专辑引发的热议与狂欢,与他们并无直接关联。

我们也不能再向他们索要那些海力布式的预言与答案,更不能指望他们替我们去思考或反叛。这些年近四十的创作者,也沉浸在这个时代的旋流之中,在体会、在困惑。

时代不需要答案,时代需要的是记录,也许需要多年之后的回望,以及同时代不同类别的文艺现象的对比,万青的《冀西南林路行》才会逐渐显露出自身真正的价值。

我们每一个人,体内星辰河流的置换,也都需要更长的时间。

作者:郭小寒,音乐行业资深从业者,前“乐童音乐”和“乐空间”联合创始人,音乐写作者,著有《沙沙生长》《生而摇滚》《北新桥》等出版作品。著名播客“大内密谈“音乐类主播。

《沙沙生长——中国当代民谣走唱录》

郭小寒 著

一本用十年的经历不断书写,记录、增订、修正的“时间之书”

关于中国民谣30年的走唱实录。

《生而摇滚》

郭小寒 著

20世纪90年代至今,13支乐队的成长故事,

串联起中国摇滚乐几十年来的发展流变。

作者:郭小寒