中国为什么没有发展出近代科学——谈谈“李约瑟之问”

李约瑟之问(Needham's Grand Question)是由英国学者李约瑟(Joseph Needham)在其编著的15卷《中国科学技术史》中正式提出的,其主题是:“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”1976年,美国经济学家肯尼思·博尔丁称之为李约瑟难题。

首先说我的结论:科学发生的条件是理性主义(Rationalism)和经验主义(Empiricism)的结合,缺一不可。缺乏理性主义的经验主义——神秘主义(Mysticism)、直觉主义(Intuitionism)和缺乏经验主义的理性主义——即观念论(Idealism)都不行,具体展开如下。

中国文化缺少理性精神,具体而言就是不擅逻辑。

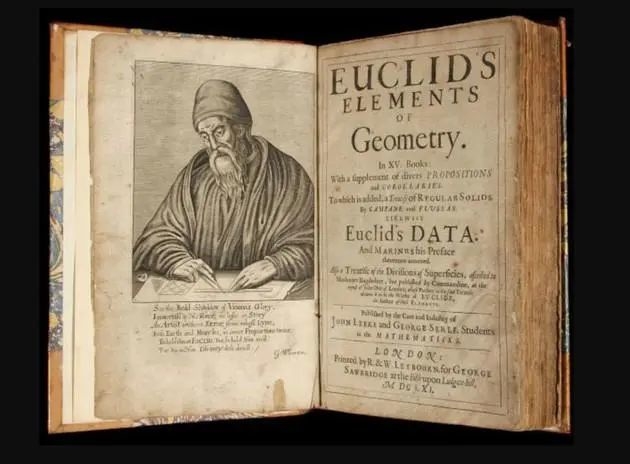

虽然各个古文明都发展出了一定水平的数学,但只有古希腊发展出了逻辑完备的数学体系,其典范就是欧几里得的《几何原本》。

欧式几何经典的演绎推理,几乎成为了后世西方学者搭建学术体系的典范,如斯宾诺莎的《伦理学》,甚至包括牛顿的《自然哲学的数学原理》。这是西方文明独有的资源,其他文明或许有零星的科学发现、技术发明,但并不具备这种建立逻辑体系的思维范式。当然这种范式会引起问题,我后面会详细论述。

其实中国先秦的墨家、名家已经出现了逻辑的萌芽,《墨经》中包含了丰富的关于逻辑学、力学、光学、几何学、机械制造的基本知识。

可惜这两家后来都渐渐凋零湮没了,我们很难认为这是一种偶然,因为当佛教传入中国后,在佛家逻辑(因明)的影响下,虽然产生出了法相唯识宗这样逻辑谨严的宗派,但很快就衰落了,中国人显然更喜欢中国化了的直截了当、直指人心的禅宗。

科学史家吴国盛说,“中国古代没有产生西方现代意义上的科学,不是偶然的错失,而是存在的命运”。

中国人感知世界的方式更多的是一种直觉主义、神秘主义的,重形象思维轻抽象概括,这一点直接表现在文字和表达方式上,使得中国人很难发展出完备的逻辑。

譬如古文中要指称一个我们现在看来抽象的概念时,通常会使用借代的方式,如“化干戈为玉帛”。再如《孟子·告子上》:万钟则不辨礼义而加之,万钟于我何加焉(钟代指钟里所盛的粟,这里指财富)?再如《礼记·礼运》:饮食男女,人之大欲存焉(这里的饮食男女指代食欲和性欲)。

所以中国古人往往重视体悟,而对辨析概念不屑一顾,《庄子·齐物论》说:“辩也者,有不见也”,“大辩不言”,“言辩而不及”。

爱因斯坦说:西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的,那就是希腊哲学家发明的形式逻辑体系以及发现通过系统的实验可以找出因果关系。

中国古代的理论,以中医为例,不太讲因果关系,讲得更多的是类比关系:比如木火土金水对应肝心脾肺肾,两个类比的体系之间其实是平行的,五行相生相克作为一个自然哲学体系自身就可以做到逻辑自洽,至于五行和五脏之间的对应程度,则不太清楚,也很难检验。古人的做法是在具体经验中捕捉符合理论的部分,作为理论的佐证,至于不符合的则一概忽略。

平心而论,阴阳理论、五行理论都已经具备了系统思维的雏形,可惜理论和实践相对脱节,理论讲起来天花乱坠,实际用药还是靠汤头歌诀、祖传秘方。

总体来说,大多数古人的思维停留在相对原始的具体运算(Concrete Operation)阶段,少数天才直接跨过形式逻辑进入辩证思维,但因为缺少中间这一环,究竟有所欠缺。

或许这里有人会有反对意见:不定义概念恰恰是我们文化不同于西方文化的特色,体现了两种文化不同的思维方式,而我们的思维方式更高级,这个世界玄之又玄,不是理性和逻辑所能掌握的,你不见西方哲学自身也在如此反思自己吗?物理学走到了量子力学,数学走到哥德尔不完备性定理、混沌,不都是最好的佐证吗?

这种观点不无道理,我也能理解其良苦用心,但我的反驳如下:

第一, 没有清晰定义的概念,讨论和交流是不可能的,只可能是自说自话,因而知识无法在交流中得到碰撞和发展;

第二, 正如在绝大多数情境中,牛顿力学还是有效的,在绝大多数日常情境下,形式逻辑也是有效的工具。

第三, 我们无法反思自己没有的东西,“看山是山,看水是水”,有可能只是看起来相似,并不一定处在同一个阶段。每一种文化都有自己特定阶段的任务,我们要有自己的问题意识,不能盲目跟在西方学术后面去批判理性,而要想一想我们文化中到底缺什么。

第四,形式逻辑或许有漏洞,但用辩证逻辑否定形式逻辑的做法本身就很不“辩证”。如黑格尔所说,辩证逻辑是更高的阶段,但它无法脱离形式逻辑单独存在,这两种逻辑是相互协作的关系。物理与数学走到自身的反面恰恰证明了理性和逻辑的力量,这种否定之否定后的整合,要比初级阶段的朴素辩证思维高级得多。

中国文化的主流儒家有很强的理想主义(Idealism)倾向,其结果就是“应该”论——即把“应然”和“实然”混淆。持有应该论的人很难对世界保持客观,对经验保持开放,思维很容易卡死在一点。

因此如果相信“人之初,性本善”,碰到人做恶,第一个想法不是反思自己的结论,而是劝说或痛斥。

如果相信君王应该像尧舜(传说中的)那样爱民如子,碰到虐民的暴君,第一个想法不是反思自己的结论,而是死谏。

应该思维从自己愿意相信的结论出发,把一切事实都当成反常。

说白了,对于持应该论的人来说“实践不是检验真理的唯一标准”,相反“真理是检验实践的唯一标准”。

这个“真理”可能只是一厢情愿,是被自己的立场、倾向、期望、情感、偏见、习惯等等蒙蔽的结果,并没有经过事实检验,我们可以说这是唯心主义(有意思的是唯心主义的英文也是Idealism)。

这个“真理”很可能是圣王所传的万世不易之理,不容挑战、不容置疑的,我们也可以说这是教条主义(Dogmatism)。

这里我们其实已经看出了经验主义和理性主义的内在关系,尊重经验、实践往往是可以促进理性精神的。

一般哲学史的论述在论及现代哲学的时候常常会提到欧陆唯理论和英国经验论的对立,似乎理性主义和经验主义是不可共存的,实际上英国经验论也是理性主义,只不过它不是唯理性,而是认为理性是经验的补充,是用来处理经验素材的。

欧陆唯理论之所以叫做唯理论就是因为它是理想主义的,这种观念论的传统可以一直追溯到柏拉图。

柏拉图认为,真实的世界是“理念世界”,它是完美的、永恒的,我们感官所感觉到的变动不居的、不完美的世界只是真实世界的投影(洞穴理论),是不真实和虚幻的。理念世界是善的,非理念世界是恶的。

正是基于此,柏拉图才在《理想国》中提出他的理想主义法西斯极权主义的乌托邦构想。我当然不认为柏拉图本人是法西斯主义者,但是“圣人不死,大盗不止”,理想主义和极权主义之间存在关系是不容置疑的,或许这也是“儒表法里”可以完美搭配的原因。

伯特兰·罗素认为,柏拉图的理念论其实可以追溯到毕达哥拉斯,我们都知道毕达哥拉斯是数学家,发现了勾股定理,声称“万物皆数”。但他同时是一个神秘主义者和宗教团体领袖,他鼓励对自己的个人崇拜并迫害异见者。

表面上看,在毕达哥拉斯这里,极致的理性和极致的非理性不合理地结合在一起,其实其中有内在的一致性,这种内在一致性里蕴含着理性主义拒斥经验主义的根源。

数学常常给我们一种完美和自足的感觉,数学公理似乎是不证自明(self-evident)的,在此基础上我们通过演绎推理建立整个数学体系,数学给了我们现实生活中所没有的确定性和永恒感。这种完美自足、确定永恒感让人感到,我们感官所接触的世界是不完美的,一定有一个更高的、更真实的、更完美的世界。

在一个变动的世界中寻找确定性,在一个充满恶意的世界中建立道德秩序,是人类的本能,但是当这种愿望过于强烈,就足以蒙蔽双眼。哲学家也不例外,或者说哲学家尤甚,因为他们大概是最被这种愿望驱动的人。

中世纪的经院哲学那里,柏拉图的观念论和基督教神学完美结合在了一起。但经院哲学家们毕竟继承了古希腊的传统,他们不满足于单纯接受神学的教条,而总是在不断试图对其作出符合逻辑的证明。

当阿拉伯世界的科学发现和重新被发现的亚里士多德开始冲击西方世界时,经院哲学家们,以托马斯·阿奎那为代表,做了一个重要的决断:把上帝的交给上帝,把科学的交给科学。即认为上帝是高于理性且无法被理性把握的,它不受现实世界的规律的制约。

这种剥离本来是为了保护宗教免受冲击,但其间接的效果却是释放了理性,使它可以更自由的和经验相结合。

我们可以援引精神分析,把这种做法看成一种分裂(split)的防御机制,这种机制在后来很多哲学家那里反复出现,典型的比如笛卡尔、康德,他们都是同时使用着理性与非理性两套逻辑——笛卡尔无法放弃他的上帝,康德无法放弃他的超我。

弗朗西斯·培根沐浴着文艺复兴的春风,力图推翻那种欧几里得式的演绎(deduction)的方法论,倡导一种基于经验的归纳(induction)的方法论,这是他得自日新月异的科学发现的启发,这开启了一个新的纪元,从此经验主义哲学在英国不断发展。

如上文所说,人总是无时无刻不感受着灵魂深处的形而上学“思乡病”,总是想找一个永恒的本原安顿身心,所以经验主义本质上是反人性的。

1948年,罗素和科普尔斯顿神父进行了一场关于上帝是否存在的世纪大辩论,神父的认为上帝存在的证明是我们日常感官所接触的事物都是“偶然的存在”(contingent being),它们内在没有对自己存在的充分解释,所以这些偶然的存在必须要有一个“必然的存在”(necessary being)来作为他们存在的依据。

很显然,神父陷入了循环论证,因为当他把感官世界称为偶然的存在时,已经假定了“必然”的存在之存在,否则“偶然”也无从谈起,这是一对对待的概念。正如我们无法用“黑夜”去证明“白天”,因为“黑夜”这个概念的定义里就暗含了“白天”。

所以罗素说:对我而言,这样的讨论很难进行,因为我不承认所谓的“必然的存在”这样的观点,我也不承认为何要叫世界上其他的所有事物,是所谓的“偶然的产物”,这些语句对我来讲没有任何意义,它们只存在于我所抛弃的逻辑之中。

这是宗教和形而上学所陷的困境的一个缩影。

经验主义的哲学家通常不受文艺青年待见,道理很简单,搞营销的人都知道广告词要响亮,要容易pick up,对大众来说最好的哲学就是一句话博大精深、包罗万象、言近旨远、意味无穷,随时可以拿出来装高深。比如康德就是什么“头顶的星空和内心的道德律”,尼采就是什么“深渊凝视”“上帝死了”,海德格尔就是什么“人,诗意的栖居”“向死而生”,萨特就是“存在先于本质”。

经验主义哲学家呢?什么都没有,平平无奇。

尽管康德自己说:“休谟把我从教条主义的沉睡中惊醒”,但他任然试图用一种超越经验的理性为伦理学找一个根据,因为新科学的机械论(Mechanism)与决定论(Determinism)的世界观似乎无法与自由意志(free will)兼容。在大多数哲学家看来,没有自由意志道德就没有可能,尽管有的人似乎没有受此困扰,比如斯宾诺莎、休谟。

承袭休谟的传统,约翰·密尔认为,并不存在任何“先验”(priori)事实,包括逻辑法则和数学都是来自经验的总结。数学假设总是近似真实,我们事实上无法想象一个没有宽度只有长度的直线。所有的演绎科学无一例外都是归纳科学,三段论(syllogism)式的演绎法并不是真正的推理,因为它并不是一个从未知到已知的过程。在推理“所有人都会死,保罗是人,所以他会死”中,实际上大前提并没有证明结论,反而大前提需要被结论证明。归纳法(induction)而非演绎法(deduction),是在现实生活中我们的知识的来源。如果形而上学试图绕过归纳法,直接去找那个最初的大前提,这种努力注定是徒劳的。

对于机械论的另一种反抗是连同理性整个一起抛弃,其表现是反理性的浪漫主义、唯意志论、唯我论,在我看来这都是一种人格的返祖现象。

浪漫主义者有一种自己的情感是独一无二的幻觉,因而赋予主观感受无上的价值,卢梭是著名的浪漫主义者,他饱含深情地礼赞人性的美和善,憧憬着原始社会的美好,认为现实世界里的一切恶都是文化对自然人性的腐蚀。他对伟大的“共同意志”的歌颂,掀起了法国大革命中群众暴力的汪洋血海。

唯意志论者尼采则认为理性是对生命的否定,是一种疾病,要求推倒一切偶像,重估一切价值,回归苏格拉底前的诗学传统,重拾酒神狄俄尼索斯的食肉动物的高贵的热情和狂暴,他的理论间接合法化了纳粹德国的崛起。

今天,即便科学也不再认为世界是机械的,哲学史上这个重大的公案似乎就纯粹成了一个美丽的误会。

1959年,当90岁的伯特兰·罗素接受BBC采访,被要求寄语未来的人类时,罗素说:

有关智慧,我想对他们说的是:不管你是在研究什么事物,还是在思考任何观点,只问问你自己,事实是什么,以及这些事实所证实的真理是什么。永远不要让自己被自己所更愿意相信的、或者认为人们相信了、会对社会更加有益的东西所影响。只是单单地去审视,什么才是事实。

有一种意见是:仅仅事实本身不能提供价值。

我不能同意这种观点,价值是什么玄妙的东西吗?把手伸进火里,你会疼,所以这是不好的,就这么简单平实。从这个意义上讲,我大体上认同约翰·密尔的效用主义(Utilitarianism)价值观。真正对我们有意义的价值都是一种常识(common sense)。至于超越性的价值、神秘体验这些都是属于私人领域的“为己之学”,对于公共生活来说无法说,也没必要说。如果你好这口,自己追求就是了。

最初的哲学家米利都学派的三杰泰勒斯、阿拉克西曼德、阿拉克西美尼都是自然哲学家,他们探讨的其实都是货真价实的科学问题。

现代所有的学科都是从哲学分化出来的,哲学的空间不断被挤压,越来越边缘化。一些哲学家为了证明自己存在的合法性,拼命标榜哲学的不同。

其实“形而上学”(meta physics)这个词的起源仅仅是为了标示《形而上学》这本书在亚里士多德的书中的位置(紧跟着物理学),亚里士多德本人从未使用过“形而上学”这个词,他把关于事物的终极或第一动因的讨论称为“第一哲学”,其他的学科都称为“第二哲学”,有点像“总——分”关系。亚里士多德并不像他的老师柏拉图那样,认为理念世界并脱离感官世界而单独存在。在亚里士多德这里,经验主义和理性主义得到调和,归纳法和演绎法得到结合。亚里士多德的存在就好像在西方文明中种下科学的种子,等待适宜条件发芽开花。

后代的一些哲学家,比如孔德、斯宾塞对哲学的认识,就是一个为各个具体学科奠基的“第一学科”或“普遍科学(universal science)”,这种认识已经很接近今天的跨学科复杂系统科学,斯宾塞提出的进化三阶段的思想在当时也已经相当超前。

值得思考的是,在科学昌明的今天,为何反“科学主义”会很政治正确。或许问题出在,绝大多数人只是坐享科学技术进步的成果,科学观却仍然停留在机械论的牛顿时代,误以为科学和人性是不兼容的,所以必须为人性另找处所——宗教或形而上学。

从另一个角度来看,这也是人类的自我中心和自恋(narcissism)的表现吧。

总结

综上,科学要发展需要逻辑完备的的数学为基础的理性主义(rationalism),但不能是柏拉图式的理想主义观念论(idealism),理性主义必须和经验主义(empiricism)相结合,演绎法(deduction)必须和归纳法(induction)相结合。中国文化既缺少逻辑完备的数学体系,不重视逻辑,又过于理想主义,缺乏观察、实验的传统,这样的文化背景不能发展出科学也就不奇怪了。

伯特兰·罗素说:人们生活的情境决定他们的哲学,但反过来哲学也决定他们的生活情境。

所以,要理解人类历史发展背后的逻辑就一定要理解哲学史、思想史。

这里给大家推荐两本最受好评哲学史著作,分别是弗兰克·梯利和波特兰·罗素所写。