译言|宇文所安:我终身用‘中国文学研究’而不是‘汉学’来自我表述

当前最著名的前现代文学(Pre-modern literature)研究学者宇文所安(Stephen Owen,1946—),现任哈佛大学James Bryant Conant大学讲座教授,历经四十多年的教职,于2018年暑假荣退。

二月隆冬的午后,在他建造于19世纪中叶的宅邸中,接受专访。谨遵夫人田晓菲教授出门前的交代,沏上一壶好茶,还不忘准备一个特大号的茶杯给来客,一边开始以感性又不失理性的语调,追忆平生的学术历程;揭露如何打造出拥有十一本英文著作,二种英译作品,一种中文选集;平均每四年即有一本专著,至今仍不间断,俱有一种以上的中译本,新近的单篇文章,更是很快就出现译本。因此,他不到五十岁就成为美国人文与科学院院士(American Academy of Arts and Sciences,1991—)、哈佛大学欧文·白璧德比较文学讲座教授及东亚系教授(Irving Babbitt Professor of Comparative Literature and Professor of Chinese,Harvard University,1994—1997),也是美国哲学会(American Philosophical Society)会员,并曾荣获古根汉奖(Guggenheim Fellowship,1986—1987)、美国学术协会理事会中国学研究奖(ACLS Fellowship in Chinese Studies,1994—1995)、梅隆基金会杰出成就奖(Mellon Foundation Distinguished Achievement Award)、唐奖汉学奖(2018,与斯波义信共同获得)等奖项。指导博士亦多达近四十人的辉煌成绩。

教、研共享的基本信念

宇文所安拥有广大的中、西读者,超越既定的学术圈,早已接受过各式各样媒体的专访,在接到本次企划后,对某些采访议题深表兴味,也坦承有不喜欢的问题,但终究还是耐下性子从最显题的现象谈起。在面对神奇的统计数字这类问题,他叹了一口气说:“一般来说,当我年轻时,比较能全神贯注;随着年龄渐长,越来越像是一种‘怪物’(creature)。”随即莞尔,补充说:“一种机构制造出来的‘怪物’。换句话说,就是大学这个机构的仆役。”他在1972年取得耶鲁大学博士学位后,即开始在该校任教。提及教学,则又感性起来,他说:“我在等你们的时候,回想自己从一开始就有研究生,那是多么幸运的事。”由于自觉有教导的责任,为了让中国文学被好好地理解,备课时总是一再地重读文本。“很早我即有一个信念”,他说:“尽管是过去处理过的材料,我也一定先读第一手材料,在阅读的同时即试着写,然后重写、再重写,一直到某个定点,才开始阅读二手资料。”在带学生时亦然,必先要求学生阅读主要材料,并试着提出个人看法;在此之前避免先读前人的研究。

至于反覆阅读原始材料的妙处,宇文所安举了他最喜欢的例子。他说,在王维的《辋川集》中,细看其中的标题,许多语汇在唐代诗歌或散文中都未曾有过先例。由此设想:这些标题在当时京城人的眼中作何感想?城外的乡野吗?尽管这些文本不乏许多的诠释,当你带着问题细读文本,将其放置于另一种不同的脉络,从村野性(rusticity)、神性和地方性等视角来观看,思考什么是中国?长安、关中?抑或是城南?他兴奋地表示,从未见过对秦地(陕西)的世界,有如大唐时展开如此密集的论述,首次彰显此地所具有的厚度与力道,从而揭示这本集子如何用各种不同的方式来表现一个佛教徒的世界。这时候再读《鹿柴》,想想“柴”这个字被使用过多少次?从数据库显示,以前没有人在诗歌标题或内文里用过这个字,但那是士大夫的问题。因为凡是有菜园的人都知道,鹿是一种麻烦的动物,它们会吃掉园子里种的所有一切。因此,当有人要种植些什么时,就会做一个鹿柴——也即是篱笆,阻止那该死的鹿。宇文说得众人齐笑,但他随即开始反驳“辋川鹿苑”的说法。他认为鹿柴与本生故事(Jātaka)中的鹿苑(Samath)无关,鹿苑曾经是一个狩猎公园;在这儿既没有人想杀鹿,也没有人是佛;而那些在菜园里工作的人只希望能阻止鹿,不要让它们把蔬菜吃光。站在外面的人才会遇见了鹿,追寻鹿的踪迹。换言之,当你开始以一种不同于以往的方式来看待问题,即可发现材料之间都是彼此互相依附的。

宇文马上申明:“这样的诠释并不意味着破坏。”从20世纪70年代开始,他在耶鲁的教学生涯中便启动了思辨性的倾向,尝试回到最基本的问题,从而发表了一系列颠覆过去学界共有看法的论点,特别在作者的问题上。他指出,作者的观念很晚才出现,大约要到西汉末年才逐渐生成。以其教授的《楚辞》课程为例,他发现大陆学生很难接受将“屈原”的作者地位“悬置”起来。于是他在课堂上,不说没有屈原,而问有什么证据?如何假设?还有哪些可能?他认为这是成为一位学者的过程之一。同时一再鼓励学生:“做学术工作时,若能不轻易接受大家都视为理所当然的事情,就可得到非常不同的答案。”“屈原是一个古老的中国故事”,他将两个食指交叠,继续说:“你必须一开始就走在一条对的路上,才能越走越远。我只是问一些开始和如何开始的问题。”因此,他自认并未采取任何激进的行为,而是重新整理传统,同时也必须承认,过去某些被认为不可或缺的事实,其实大有问题。

他又以即将出版的词作研究书籍为例(Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries,哈佛大学出版社),在北宋时期,重复收入冯延巳(903—960)、晏殊(991—1055)和欧阳修(1007—1072)集子的词作,多达20—30%,即使一些大学者也莫衷一是。面对这样的状况,通常有两种解决方式:一种是根据每种状况,逐一判断其归属是否正确;另一种则是思考这些词集的结集过程是否有问题?究竟发生了什么事?又为何会如此?根据他的判断,作者归属有问题的词,数量一定比我们目前所见的更多。人们四处询问作者的相关记载,引用某某手稿,问题是某某的资料来源为何?在一个亟需作者姓名的文学传统中,研究者必须练习接受“无名”的事实。

Just a Song

哈佛大学出版社,2019

中译本《惟歌一首》即将出版

Just a Song

(可自行从libgen下载)

由此假想,宴会中词作被“挂上”作者的情境:刚唱完一首名词的歌伎,在被追问作者时,她可能说不知道,也可能说是她自己作的——虽然歌伎是词曲世界里真正的行家,但是文人们却很难相信一个年轻女子可以写得出这样的歌词来 (宇文说着自己笑了——他解释说他其实在笑那些文人的偏见);抑或说是欧阳修、冯延巳,但下一次可能又变了。当然这都是假设,我们无法确证。因此,或有某些著作建议使用“采”这样的用语,意谓着有人挑选了这些作品,却仍不足以证明作者的归属。正因为人们相信这些词作一定有作者,就无法理解根本没有答案的事实。

追究宇文所安的研究信念,还有一个不能忽略的重点。他说:“我是一个蛮厉害的重写者。”当他看到喜欢的东西时,一有想法就会马上写下来,可能成为一篇文章的部分,也可能行不通;那就不断重写,一直到这些片段之间成为一气贯通的整体为止。换言之,也就是在研究中学习。他强调,如此也就不那么需要引用,或者毋须找到正确的引用;因为不同的研究者处理的议题各不相同。他再次提及他近年对词的研究,处理了不同词集作品重出的现象,这都是过去没人讨论的问题。而将这些发现集合起来,累积相当数量的范例,就是一种“版本研究”的开始(和传统版本学不同)。他说:“当你这样做时,将会发现并没有很多人可以引用。如果有人这样做了,你肯定会非常尊重他们。”

作为一个资深的研究者,从已知到未知的探索过程,必须填补许多文本中留下的空白,无论出于偶然,或出于编辑的偏见。宇文表示,他宁可用“标目”(indices)代替想象,作为弥缝间隙时的线索,原因在于这个词非常开放,让人可以得到一些提示,却不表示可得其全貌。好比他在教《艺文类聚》中的诗歌时,学生常误将部分引诗当作全诗,为师者就必须提醒他们其中亡佚的部分,使其明白诗本身固然可大可小,佚失的是曾经完整的文本。以杜甫为例,学生应该学到的手法,就是藉此推知杜甫的读书是以什么方式进行的;要考虑到杜甫一生奔波,不可能携带那么多书卷,也不会记得所有的内容。同理可知,一般都从节本(epitomes)中学习,包括摘要、简短的段落所形成的精选集。要记住知识传递的真相——众人之所以都知道同样的人、同样的事,那是由于他们拥有相同的题库。宇文加重语气说:“我认为知其‘所无’(the missing)是非常、非常的重要。”然后藉由现存的诗集,观察过去如何选择作品,是否倾向将所有影射都归向特定的人?又有哪些现象从未被提及?如此就可能较好地重建历史。

变与不变的批评实践

谈及中国文学研究的关键议题,宇文所安认为,批评(critique)是一种思辨,但也承认势必掺杂了评论者个人的情感特质。他说:“是呀,非常深情!我那篇陶渊明的文章,招惹不少非议。他们以为我在嘲弄陶渊明,认为我不喜欢他。其实这意味着我喜欢他!”在众人的笑声中,他又说:“我从不嘲笑任何我不喜欢的人。陶渊明并不是真正的农人,而是一个想成为农人的文人。”在此,他指出了陶渊明角色与欲望间的矛盾,农人毋宁是一种扮演,然陶诗的魅力所在,并不在于他自满农隐的身份,而是表现内在性格与其不确定渴望间的角力,形成一种复杂的组合张力。

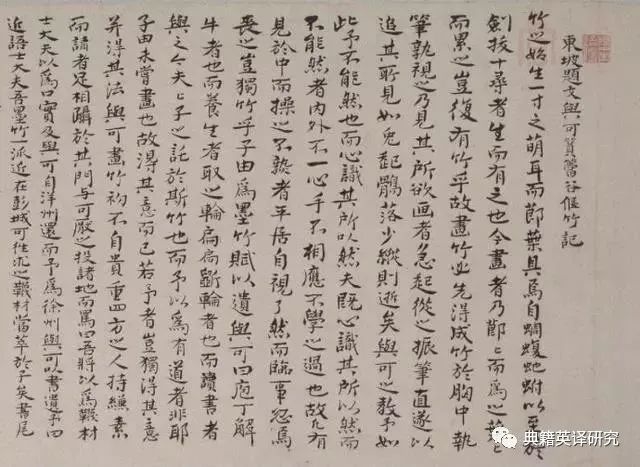

“不过,这也是一种语言的游戏,苏轼最能如此玩”,宇文很快又转入下一个话题:“他懂得幽默与真诚的混合,在现今更显得难能可贵。”他认为,幽默在解读文学时至关重要,那是一种避免直说的方式,即使在攻击,却仍以一种友好、调侃的方式提问,类似将话语加上引号,转换不同的语气说话。他以苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》为例,讲的是这幅墨竹画的故事,以及文同作为水墨大师的历史。当时求画者络绎不绝,纷纷拿丝绸给文同作水墨画。起初,他并不在意,只是当作涂鸦,后来他终于受不了了,生气地扔下丝绸,说:“我要拿它们来做袜子!”宇文故作严肃地评论道:“但他的粉丝一定认为他这样做简直就更酷了!”这位胸有成竹的天才,晚餐时开启苏轼的回信,阅读其中所附诗篇,戏称文同在筼筜谷不是画竹,而是吃竹笋。文同看得会心大笑,喷出了口中的竹笋。宇文忘我地解释其间语意的转换,原本胸中的竹子,成为画上的竹子;而腹中竹子,又变为餐桌上的竹子。然后又接着说:“其实苏轼非常伤心,在和一个死去的人开玩笑,那是他最亲爱的朋友之一。调侃不是伤害,而是回想他们彼此之间的交流,亦包括考虑如何在艺术市场中展现‘无心’(unselfconscious),这是一篇非常了不起的文字!如果直截了当地去读,永远无法领悟到其中的深意。这正是一种取决于轻松、改变语气的能力,方能从严肃到滑稽,终至悲伤。”

话题转向宇文所安个人的实践经验,他不认为文学批评在于排除错误的思想,或保存对作者或文体的重要想法,宁可追究一个作品是从哪里来的?怎么得到的?以及探索这样知识建构赖以形成的世界。他说:“这是从解释的角度来看批判性思维,而非一个批判性的意识。我认为这是一种很重要的能力。”他解释道:“这是我的背景。”他从1966年进入耶鲁大学,1967年选择东亚系专业,学士毕业后直接进入博士班,在此接受完整的文学批评教育后,这种批判思维不断督促他质问材料的真相,省思自己所处的位置。他说:“大约在十五年前,我曾相信每首词都有作者,既然唐圭璋(1901—1990)都如此说了,也就这样相信吧!但是一旦开始细读文本,就发现这些文本纪录竟是如此脆弱。”

他进一步解释,虽然有例外情形存在,但一个文本一旦进入雅文学传统,人们就渴望给它一个作者。一组为人所传唱的歌词,在整理成为词作后,就被归属于某一位男性作者的名下。尽管我们并不清楚这些歌曲文本传播的状况,基本上不外乎以歌曲曲目的形式来流传;可能就是时人学习的曲目,属于流行文化,和学术传统无关。在苏轼的时代之后,词的作者身份变得越来越真实,词也开始进入文学传统,也只有在这种情形下,质问一首词谁写的,才可以成为一个好问题。

若说批评的重点在提问,而非贬斥和排除某些作品,那么如何面对众多非经典的作品?他笑称:“糟糕的诗也非常的重要!尽管我不会去评论诗的优劣,却经常指定学生读一些不甚了了的诗。因为如果只选择主要的选集,这些名作仍然是死的东西。学生们还必须知道什么是平庸的诗歌,了解那是怎么回事。但当然了,如果他们读了五十篇都不能分辨(什么是好,什么是糟),那也就糟了!”他又强调说:“更重要的,非经典作品也可能曾经是经典。五代以前(大约公元900年),孟郊被当成伟大的诗人。‘诗人始见诗’——第一次看到诗人的诗歌,贯休曾如此说,可见典范是会移动转变的。”以众人熟知的王维《过香积寺》为例,或以为读来空寂单调,要使人领略其妙处,他认为透过通读《文苑英华》中一两百首游庙诗,包括王维的,看看一般游庙的人都说些什么,然后再回头看王维的诗,就会发现其迥异于那些描写佛寺建筑、壁画和自然景观,最后转入对佛法感悟兴发的固定模式。相较之下,王诗绝不陈旧、无趣或是雷同,反而会让人惊讶其出人意表的写法。这类诗歌之所以难写,在于“你绝不能说错话,否则可会得罪僧人”。宇文幽了一默,随即又拉回正题说:“提供标准有时不过是为了提醒当时的写作规范——虽然你无法完整回复过去,你就可以带着微笑回想起这首诗多么尖新!”

今昔之间,宇文所安是否自觉在学术观念上有所变化呢?“这是一个很难回答的问题,因为你从来看不到自己的变化”,他苦恼的表情引来一阵笑声,而后继续说:“当我年轻的时候,非常拥护诗歌,反对其他文体。但我现在也会用散文的例子,对吧?而这样的转变来自积极地参与教学。当你从事教学时,必须做不同于以往的研究。除了自己的议题之外,还得做些吸引学生、适应他们需求的课题。”他半开玩笑地说:“唯一让我担心退休的事情,就是意识到自己是如何依赖于教书,特别是教研究生。”他继续解释,教学往往采取一种方便、权宜的手段,必须从某种习以为常的方式中走出来,让尚未准备好的人理解明白。他若有所思地说:“我还意识到教学已经发生了巨大变化,因为当我第一次教书时,只有老外学生在课堂里;现在都是北大、复旦或其他名校的中文系毕业生,少数可怜的老外,也得让他们继续进步啊。无论如何,不同阶段会遇到不同的问题,现阶段重要的问题在另一个阶段就不重要了。在处理这些问题时,我也得跟着改变了。”

宇文所安善于应变之例,亦可从其回应问题的态度一窥端倪。即使他直言最不喜欢答覆有关“新批评”(New Criticism)与“细读”(close reading)之间的关系,但问题一来,还是滔滔不绝地回答;直指在中国常将细读与新批评划上等号的问题所在,历数西方重要的文学理论家,比较文学家奥尔巴赫(Erich Auerbach,1892—1957)、列奥·斯皮则(Leo Spitzer,1887—1960)等人细读,新批评中的克林斯·布鲁克斯(Cleanth Brooks,1906—1994)确实也细读,但德里达(Jacques Derrida,1930—2004)是做了最精细的细读。因此,“细读”本身不是一种理论,它可以被包含在任何理论之中,只有莫瑞蒂(Franco Moretti,1950— )才把它当成一种独立的理论方法。细读只是一种读法,是一种放慢速度地读,运用的范围更为广泛,无论解构主义、结构主义等等,无不可细读;而“新批评”却只是一个可以让美国学生在根本不了解英国的情况下欣赏英国文学的学派。宇文说:“我不想区分新批评和细读。”但他既表明了立场,也给出精彩的答案。

历史与解构之间

重视文学历史脉络的宇文所安,另一方面却经常解构文学历史。如何平衡两造间的冲突?他承认说:“我确实是一个历史主义者,从任何意义上都是这个词,但不一定是一般意义的用法。也就是说,我尊重事件背后的历史,但历史是持续发生的,我想问一些可能为后来历史所掩盖的问题。”他语气一转,笑说:“我是一位受过解构主义训练的历史主义者,为了方便,有时也把我的方法称为激进的历史主义。我发现解构主义的真知灼见,对于良好的历史主义至关重要。但——激进的历史主义方式可将德里达的洞察力带向另一个不同调性。好的理论不会仅是套用,它会导致思考。”

他以杜甫为例,表示唐人选本中的杜甫往往不是我们现在所常读的,这提醒我们,被看作永恒不变的正典,事实上也是在时间中所产生的。宇文笑称:“既然正典形成于当代,就可以终结历史。”换言之,标准意义下的历史,在于记住过去曾经发生的事情,而它也是一个移动的目标,每一个时期都会发生变化,因此,即使唐诗研究也不能只是轻松愉悦地停留在唐代的认知上。由此可知,宇文所关注的历史,并非传统意义上的历史,与其说是一种事件序列,毋宁更关注的是认知的累增变化。他语重心长地指出:“在中国对‘纯粹单一’的渴望是如此巨大,认为这就是传统。事实上,我们致力从事的,只不过是拾起了其中的小断片,每一个断片都有其重要性,但终究只是历史的一部分,而非整体。”

宇文再次回到作者权的问题,他说:“基于一种内在的历史感,我可以将中国发展出作家身份的现象视为历史的一环。在这个世界里,写作被视为理所当然,读者也将其视为理所当然。作为一个中国文学研究者,必须接受此一历史现实,但不必投身于这样的世界、并服膺同样的信念,只须理解中国学者一如任何生产者一样,在自己的世界中生产,并做出自己的假设。”他吸了几口烟斗,又说:“最最困扰我的,在于人们将信念(belief)与历史看作一回事。事实上,中国的作者观念并非牢不可破。”接着给出有趣的例子:在中国悠久的传统中,常见“非人”般的作者。李商隐写的《李贺小传》,将李贺塑造为一个专注的写作机器,每天一早出门写诗,然后放入一个古破锦囊。而这种传奇氛围非仅属李贺一人,也与历史的真相无关,而是体现出李商隐心目中的理想诗人形象——一个完全沉浸于创作之中的能工巧匠,但不是一个具有社会性的人。若更进一步观察晚唐在描述诗人时的话语,往往听起来都很相似,而他们也并不在意诗人个性与人格。相较于李贺呕心沥血的苦吟创作,最后为天帝所召而飞升的描述,可以联想到韩愈《调张籍》中的诗人形象,他将李白和杜甫在人间所受的困厄解释为上天的安排,也是为创作所付出的代价;当他们完成了各自的诗歌创作后,上天就派天使将其召回。在晚唐的社会文化脉络以及诗歌创作观念下,人们感兴趣的是编写完美对联的故事,而非作者的“人格”。因此,尽管中国传统中的作者身份和人格信念应该受到尊重,但这也绝非文学传统中唯一重要的议题。

文化相遇的翻译艺术

宇文所安长期在美国最著名的高等学府任教,尽管他的中文读者早已日渐超过了英文读者,但翻译仍是他学术、教学工作中重要的一环,早在耶鲁时期即开始了相关工作。他说:“大部分的翻译是为了英文世界中不懂中文的读者。翻译的最终目标不仅是翻译文本字面,而是在转译的同时‘重现’(re-tell)中文文本,使文本中的美感和智慧变得清晰,同时对英语读者有说服力。”从这种角度来说,他认为所谓的“文学性翻译”从来没有真正起作用,因为那样做只意味着多制作出一首英文诗。他说:“我理想的翻译,应该可以在不同传统间移动。使一首诗可以让一个前现代的中国读者欣赏它并同意它,而美国读者也可以。”他认为要达到这种理想,不在乎语言之间的“透明度”(transparency),毋宁是一种文化的“相遇”(meeting)。

宇文所安与他翻译的杜甫诗全集

从《诺顿中国文学选集》(1997)到《杜甫诗》(2015)的完整翻译版本,宇文历经了不同的实验过程,而决定翻译风格最主要的考量,还是系乎读者。在《选集》阶段,非常务实,从课堂经验来判断译文的效果。他说:“翻译就像佛陀说法,要在‘方便’。这本选集原本是为美国大学本科生而作的,我试图在保持准确的同时,做到让译文对青年学生来说具有可读性。”尽管不能翻译所有的诗,但他试图呈现出一系列既相关联又具有差异性的“文本家族”。在诗歌原文里,苏东坡、杜甫、陶渊明各具声口,读者可以容易地辨别彼此的差别。在他看来,好的翻译得让你感受到不同作者间的特征,因为文学就是凭借这种差异而存在,其价值也是建立在这个“家族”的差异性。所以,翻译唯一有效的方法,不是翻译这首诗或那首诗,而是将它们“相互翻译”,就像戏剧一样,同时存在三个角色,角色之间发生关系、彼此对话。他试图设计各种各样的方法来做到这一点。他说:“我在翻译时非常努力地尝试使每个时期、每种风格、每种流派都各自不同,也让每一个作者听起来都不同。这是针对不认识中国的人所呈现的一种特殊姿态,很多不懂中文或中国文化的人觉得,‘中国诗’是一个单一、雷同、死板而概念化的东西,我希望让他们感觉到的,绝非那样的‘中国诗’,而是一个具有不同声音的完整世界。”

在年轻同行的要求下,又岔出既定的话题,耐心地说明各种翻译的游戏:在处理不同文类时,可以利用排版的空间技巧;以对联作为单位的诗歌,只在一联开始时(而非每一行诗)才使用大写字母,可以捕捉节奏;将文学英语用于翻译早期作品,美式英语翻译白话,至于山歌也可用美国口语;如果要英文表达一个平行对仗的对联,那就用交错配列的方法做。他说:“如果你对英语有很好的掌握,那么就可以做到这一点。特别是不要用英文里那些有古气的词语。”说到兴头,甚至立即吟诵起来。

他强调:“翻译有许多不同的目的。译文不是原文,不是艺术本身,如果是,那就不再是真正的翻译。”他对《诺顿文选》读者的期望,则是使他们看到此中呈显了一个非常复杂、活跃的传统。他不讳言地说:“在《诺顿文选》中,我做了很多花巧,为了让不懂原文的读者感受到原文作品之美;虽然力求准确,但这不是逐字逐句的直译,因此往往无法直接从英文返归原文。”而杜诗全译则是另一全新的尝试,主要针对有一定中文能力,但语言能力却不足以阅读杜甫的人,比如美籍华人,但也不排除包括文言知识不如英文知识的中国读者。

但翻译的作用远不止此。他指出,在课堂上进行英文翻译,一是因为这是英语教学的世界,二是期望学生们,也包括那些日益增多的中国研究生,能够真正地去阅读;藉由使用另一种语言,在“异化”中放慢阅读的速度,而非在母语中借助白话注解轻易地滑过。宇文无奈地说:“中国学生常仰仗中文直觉,很难让他们放慢速度,把语言当作一个对象,但直觉往往建立在现代中文上,为了跨越历史,就必须疏远自己的本能。”他根据过去教英语文学,特别是早期英语文学的经验,知道个中问题所在,因而建议:如果想了解古代汉语,就得脱离白话,摆脱现代中国人既有的习惯,愿意回去查阅字典、检索数据库,找出古人如何使用字和词,以及每个字义有何不同,就如同任何英语文学的研究者也必须做同样的事情。

最后他做了一个鲜活的比喻,说:“历史就像压路机,当它滚动时,先将作品的文字压得越来越平坦,我们的工作就是重新恢复其间所有的差别。不同的用字,声音各异,我试着提醒他们注意其间的差别,其声响(sound)、感性(natural feeling)、语意(sense)都是不同的东西。我认为翻译对中国学生非常有益,因为他们需要疏离自己,放慢速度,不要总是倒背如流,而是听听那些老学者诵读时如何休止、暂停。”

尾声:宇文所安的自我定位

文学离不开社会脉络,文学研究亦然。被标举为“汉学”(sinology)奇才的宇文所安,与国学有所区隔,对于这样的定位,他实有所不安。他说:“首先,必须质问是否真的存在一个‘国际汉学’?康达维(David Knechtges)、苏 源 熙(Haun Saussy)和我自己都作为‘老外’,究竟有何共同‘本质’?康达维在美国,一如许多前辈,走的是国学路线,而且做得很好;苏源熙也同样值得钦佩,但他完全属于美国比较文学的世界;三人之中,我算是介于两者之间的人。因此,我并不代表汉学,只代表我自己。”

接着说明他之所以不用“汉学”术语的策略性考量,他说:“我绝不会用汉学这个词来表达我的所作所为。在英语用语上,我终身用‘中国文学研究’(Chinese literary studies),而不是‘汉学’来自我表述。使用‘中国文学研究’这个词,并不意味着我比那些使用‘国学’或‘汉学’术语者,对历史、经典或文字学的兴趣来得小。而是试图将‘中国文学研究’从其他学术领域中分离出来。其原因只是战略性的,而非终极性的。”而他所要对抗的,就是把所有领域和类型的研究都不明就里地一律集中,将所有的一切都视为代表“中国研究”。他说:“当我读到一些国学论著时,将文学中一切都视为服务于一个宏大叙事,特别是一个政治的、社会的叙事,但文学不总是这样运作的。文学有时是为了满足不同的需要。”

注释:

访谈录(2018.12.28)| 哈佛大学欧文·白璧德比较文学讲座教授及东亚系教授宇文所安:“我是大学这个机构的仆役”

刘苑如,台湾“中研院”文哲所研究员,Harrison Huang,美国哥伦比亚大学东亚系助理教授。本文原刊《中国文哲研究通讯》第28卷第1期,本刊经授权转载简体中文版,原题为“冬访宇文所安——‘汉学’奇才/机构‘怪物’的自我剖析”