敦煌:“信”守承诺

赵声良

赵声良

这要回忆起来—用段文杰先生的话说,就是“自投罗网”。

那是1983年,我在北京师范大学的中文系读大三,当时已经看了很多关于敦煌的书,很喜欢敦煌壁画,当然敦煌的老先生们的故事也很感动我。也知道了有敦煌文物研究所(后来更名敦煌研究院)这样一个机构。那年正好《中国青年报》上刊登了段文杰所长与记者的谈话,说是敦煌研究缺乏年轻的人才。我想,不知道我可不可以到敦煌工作。那就试试吧,就给当时的段文杰所长写了一封信。

不久收到段先生的回信,热情洋溢,说:“我们这儿缺人才,大学生来当然欢迎!”1984年我快毕业了,听说我要去敦煌,父亲极不高兴,不断给我写信说“敦煌在沙漠当中,苦得很,水都没有”。我老家是在云南昭通,父亲说“你一个南方人是没有办法适应敦煌的”等等,用尽各种办法劝阻我。

父亲是个书法家,他的那些朋友也是画画或书法圈子的。从小开始我就跟着他们练习毛笔字、画国画。到了中学,父亲的一个朋友跟他说:老赵啊,你家这个小孩儿画画很有前途,要培养他啊。父亲只是默默听着。后来就明确反对我上任何美术学院。他认为艺术作为爱好或修养可以,但千万不能当作专业。他有好多画画的朋友,在“文革”中毫无例外地挨整,倒了霉。他叮咛我说:“不能搞艺术,搞艺术的人没一个有好结果的。”解放前,我父亲是国民党员,解放后他就一直挨整,苦不堪言。我不敢违背他的意愿去报考美术学院,就想,选中文系吧!文学跟美术也有关系。到了北京,山长水远的,父亲也管不了我,我照样把心思放在画画上。关于去敦煌工作,也知道父亲是铁定不接受的,但我心意已决;同时担心出什么纰漏,几次联系段先生,请他将我的档案尽快落实到研究所。而人呢,是一毕业就跑到敦煌,先开始了工作,几个月后各方面算安定下来,我才放心回云南探亲。等于是先斩后奏,父亲也没辙了。

莫高窟九层楼

莫高窟九层楼

后来知道,莫高窟从1983年开始有大学生到这儿工作,之后每年总会有几个大学生来,虽说那些年大学生毕业都是国家分配工作,但奇怪的是通过单位努力跟大学联系希望分配来的大学生,基本上都没有来。来到这里的都是意想不到地自愿来的,按我们的话说就是“自投罗网”。

那时的敦煌文物研究所规模很小,全所职工只有70多人。办公区就在莫高窟前面的果园中。

初到敦煌,樊锦诗副所长专程坐着一辆旧式的北京吉普车(当时所里最高级的车)来城里接我。我看到莫高窟的一切都感到十分新鲜,记得到了莫高窟时已是傍晚,樊所长领我到中寺旁边的一排房子,其中有一间空房,里面只有两张床、一张桌子和一个凳子。这就是我的房间。樊所长说:“这里艰苦一点,这一排房子是我们60年代住过的,那时可是最好的房子呢!”

第二天起来,我才仔细看了看这间房子,土墙、土地,还有一个壁橱。地上是扫不完的尘土,索性就不扫,将洗脸的水洒一洒,让地面湿润就可以了。门口是一片空地,邻居不知是谁种了一些花草,看起来就像是农舍。屋顶是用废报纸糊住的天花板,但有几个黑洞。我起初对这些黑洞不太在意。很快来了一位大学毕业生,我们两人在这间房子住了一年多。有一回晚上睡觉,一只老鼠不小心从黑洞那儿掉下来,正好掉在我的枕头边,那老鼠顺势沿着被子的缝隙一直向里钻,直到从我的脚边出去。等到我爬起来,老鼠已没了踪影。第二天和室友一起搜索,终于在床下的角落里找到了一个老鼠洞。提了两壶开水朝洞里灌进去。不久,从后面的另一个角落,两只湿漉漉的老鼠正一瘸一拐地向前爬,我俩开心极了。

秋天的莫高窟,夜景最美,天气通常很清爽,在沙漠上走,你会感到满天的星斗都在跟随你。如果躺在沙滩上,微风从耳旁流过,你会听到奇妙静谧的音乐。星星在上面眨着眼,明晃晃的,就像躺在床上看屋顶的吊灯一样近。

但第一个冬天是不太好过的。平房里没有暖气设备,必须架火炉,晚上睡觉前要把火焖住,不使它熄灭,才能既保持夜间的温度,又使第二天清早生火不太麻烦。可是我们两人都是南方人,不会生火炉,常常到半夜火就熄了,夜间气温达零下十七八度,我们又冷又困,把所有的衣服都穿上,棉被压上。早上起来,鼻孔旁边都是冰碴子。直到那个冬天快结束,我们才逐渐掌握焖火技术。

敦煌的水,当时是依靠打井。喝那个井水,刚开始也不习惯,喝完就拉肚子。大约两三个月后就适应了。

我印象深刻地记得,樊所长领我去见段文杰所长的那天。段文杰先生是敦煌学界的著名专家,又是长期在敦煌临摹和研究壁画的画家。我在大学里就读过他的论文,看过他临摹壁画的图片,一直对段先生有种崇敬以至敬畏之感。到了段先生家,段先生身材魁梧,声音洪亮而带有浓厚的四川方言,他热情地招呼我,拍着我的肩膀跟我聊天,还不时发出爽朗的笑声,一下子就消除了我的拘谨。很快我就畅所欲言地跟段先生谈我自己的一些想法,段先生认为我对敦煌艺术的理解较好,鼓励我从艺术方面进行探讨。

段先生对我们这些大学生十分关心,逢年过节,总是要专门设宴招待我们这几个年轻人。那时,我们就可以品尝到段先生亲手做的美味佳肴。段先生是四川人,平常饮食颇为讲究,且擅长烹调。在西北荒漠,却能品尝到精致的南方风味,也令我们感叹。

在莫高窟的最初几年,生活十分单调,晚上看不到电视,年轻人常常喝酒,甚至通宵达旦,引起所里很多老同志的不满。有一次在全所会议上,段先生对此提出批评,但他不是板着脸,而是像讲笑话一样:“我听说有的年轻人常常晚上怀抱吉他,对着月亮,怪叫一声……”他幽默的四川话讲到这里不禁引起全场的笑声。接着段先生说:“年轻人苦闷啊,他们的生活是不是太单调了?我们是否可以想点什么办法?”之后,段先生专门拨了3万元让团支部出面买了一套电视和音响设备以及大量的LD唱盘。于是,每到周末,食堂里就有了卡拉OK的声音。

对于段先生来说,在20世纪80年代以后,他主持敦煌研究院工作,极大地推动了中国敦煌学的发展,使敦煌这个边远地区的小城为世界所瞩目,这是他人生最辉煌的一页。然而,我却常常为他在四五十年代的艰苦日子所感动。那个时代,没有电,没有自来水,生活极端艰难,他却临摹了大量的敦煌壁画。现在看来,那个时代的临摹品都达到很高的水准,是今天学习敦煌画的范本。

令人既无奈又欣慰的是,在“文革”中受到严重迫害的他,在下放农村时与农民们相处得很好,并为生产队养猪。作为艺术家的段先生,养猪也养得很艺术,通过改善猪圈的环境,调整饲料成分和喂养的时间,几个月后,猪就长得又肥又壮,而且还产了小猪崽。连当时的县委书记都知道他养猪有方,专门要去看他。在农村的那些日子,可能是他经历长期迫害后,难得的过得悠闲的日子。他在回忆录中这样写道:

“我在农村将近两年,努力劳动,自食其力。第一年除了粮食每人600多斤外,还分得现金190元,加上老伴养鸡,天天有鸡蛋吃,自己养两头肥猪,一头卖给国家,一头自己食用。杀了70多斤肉,给邻居送一点,剩下的足够两口人吃一年。我们用四川制作腊肉的办法,烟熏后保存一年不成问题。自给自足的农民生活,不为‘阶级斗争’令人惊惧的口号所震惊。没事挑灯夜读,思考和研究我的艺术与美学,渐渐淡忘了研究所的人和事。”

这段话读来让人酸楚,也感慨万端,在那个特别的年代,身处逆境,却能安之若素。我常常想,那些伟大的人物并不是向来就是叱咤风云的样子,他们往往更能适应社会,更善于生活。

1981年敦煌文物研究所在所长段文杰先生的倡导下,创办了《敦煌研究》杂志,1983年正式出版“创刊号”,大体每年出一期,编辑人员也不固定。1984年敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,正式成立编辑部。我刚分配来,因为是中文系的,自然把我分到了编辑部。那时我才发现,编辑部除了一位主任,就只有我一人。后来,人员陆续增加,到1986年就改为季刊交邮局向全国发行,到90年代初已初具规模,并在学术界形成一定影响,2002年又改成了双月刊。

那时编辑部在敦煌,而每期刊物都是在天水新华印刷厂印制,每一次出刊,我们都要到天水出差,短则十数天,长则一两个月。多少年来回奔波于天水-兰州-敦煌,那时还没有敦煌火车站,要到距敦煌120公里的柳园乘车。柳园和天水都是小站,买不上卧铺,在火车没有提速前,由柳园到天水需要24—26个小时,我们常常是站着度过这一昼夜的时光。后来我学会了带一张较大的塑料布,夜间就铺到别人的座位下面,在昏暗中伴随着别人鞋子散发出的臭味而昏昏睡去。1990年以后,编辑部迁往兰州,才改到兰州印刷。匆匆已过20多年。我们办的是一份学术刊物,除了本学科的学者,在社会上恐怕也没有多少人感兴趣。但谁会想到,这样一本不起眼的刊物,从专业编辑出版的眼光看来,都是些不懂得编辑与出版的书生们办起来的,竟然在全国期刊行列中争得了不少荣誉,而进入“中国期刊方阵”,并获得了国内期刊的最高奖“中国期刊奖”。每每想及,这些年来编辑部同人齐心协力、任劳任怨地工作,想到全国乃至国外的学者们毫不吝啬的扶持和支援,《敦煌研究》能走至今天,绝不是轻而易举之事。

被吸引的核心当然是壁画。

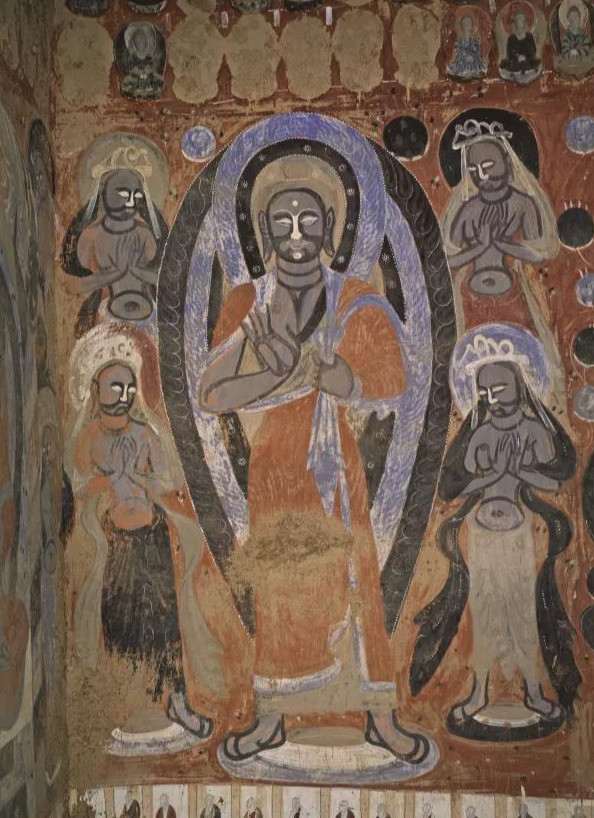

刚到敦煌时,所有的洞窟对我来说都比较新鲜,每个洞窟都会吸引我。那时大约是刚接触西方现代派艺术(中国美术界所谓“八五美术新潮”时代),对马蒂斯、毕加索等画家十分着迷,因此,当我看到了北周时期的第428窟壁画时,感到十分震撼。它强烈的色彩、充满动感的造型和其中体现出的神秘精神都深深让我着迷,我感到中国在1400多年前就已出现了这样富有“现代艺术”精神的壁画,实在是不可思议!——当然,后来对敦煌壁画的认识逐渐深入之后,才知道那是因为变色形成的强烈夸张的色彩和造型。但我仍然钟情于早期(北凉、北魏至北周)的壁画艺术。我喜欢那种富有异国情调的人物,充满了动感的形态、强烈而丰富的色彩。因为以前学过国画,知道中国画用色是很单调的,造型也以静态为主,而敦煌壁画与过去所认识的中国画完全不同,那么敦煌壁画算不算中国画呢?这样的问题也是促使我研究敦煌壁画的一个重要因素。

我一直在想,敦煌有如此大的魅力,它对中国的美术发展是有决定性的影响,这个影响却并不是一下子被人们认识到的。张大千看到了这一点,当时还有一些有思想的画家也看到了,包括常书鸿、关山月、董希文等一大批中国的知名画家大部分都去过敦煌,或多或少地从中学习了一些东西。为什么会这样呢?

我在那几年一直研究常书鸿早年的思想。他因为伯希和所拍摄的《敦煌石窟图录》而受到巨大的震撼,决定回国,当时的理想就是在敦煌办一个艺术学院,他觉得应该让中国的画家到敦煌去进修,从那儿学到真正纯粹的中国传统艺术。他觉得敦煌里面有取之不尽的宝藏,代表了中国古代的辉煌成就,可是这个成就到明清以后逐渐被人忘记,他想重新挖掘。

几乎每位初抵石窟的艺术家都会用震撼来形容自己的感受。日本的著名画家平山郁夫先生回忆1979年他首次进入敦煌石窟的情形时说:“我看到的是一座宝山,珍贵的文化遗产。石窟中的一切,使我如同触电一样原地不动地伫立着。太棒了!精彩极了!我几度赞叹,但不知如何表达自己的心情,只是自言自语——多谢了!多谢了!这是对常书鸿先生为首的研究所诸位的感谢,感谢他们保存并研究了如此美好的宝藏。我也非常敬佩创造这绝世无双的艺术珍品的先人们,我现在能站在这里,感到无比幸福……”

令平山郁夫感到吃惊的是,敦煌艺术并不是人们所想象的边陲地区的艺术,而是由一大批高手制作的精美艺术,他也从敦煌壁画中看到了日本文化的源流。他在220窟这个有唐代贞观十六年(642年)题记的洞窟中有了重大的发现,后来在《平山郁夫画文集—从西方到东方》一书中记下了他的惊喜之情:

“当我找来凳子做支撑,看到以前难以看到的高处壁画时,我非常吃惊地看到了绘制当初原始状态的壁画,画面上历经千年的绚丽色彩,像铁线描一样的线清楚地展现出来。我一边为这意想不到的发现感到兴奋,一边仔细调查。我感到这里的线描与法隆寺金堂六号壁画的描法非常相似,特别是手指的表现,指尖突出的肉,那两道弧线与金堂六号壁画观音像的手指表现是一样的。我曾经从事过法隆寺壁画的再现临摹,其壁画线描的特征至今清晰地记得,这种感觉是不会错的。”

平山郁夫作为一个画家,从他的经验和直觉中敏锐地看到敦煌艺术的重大意义。并身体力行地学习,还率领东京艺术大学的师生们一次次到敦煌考察。他说:“我认为,日本文化离开敦煌就无从谈起。”

敦煌这个宝库,在20世纪以来,吸引了众多的艺术家前来朝圣,他们从中获得了艺术的灵感。他们不论是画国画、油画甚至是日本画,都从中看到了东方艺术的源流,也都不同程度地从敦煌艺术中取得了自己的收获。这对我们今天的艺术创作,难道不是一个重要的启示吗?

收拾旧房子的时候,我找出了1985年在莫高窟写的小文《冬日杂记》,令人想起最初在莫高窟生活的时光,读起来仍然感到亲切。下面照录原文:

冬日的黎明是寂静的,乘着月色,踏着飕飕晨风掀开的黄叶,你会感到三危山正在朦胧中醒来。一切都在逐渐清晰。门前的舍利塔暗影,现出了刚毅的轮廓,在银白色朝霞中越来越深沉了。

微茫的远山,是紫色的,朝霞没有更多的色彩。你可以感到一种神圣和庄严,仿佛在宣告一个时代的到来。满地黄的、红的,几个月的风风雨雨竟不能将他们驱走,在凄寒的丛林中,依然焕发着秋的辉光。

正午的太阳是火热的。然而,在一片苍凉的丛林中,也显得懒洋洋了。如果你抬头看看那深蓝深蓝的天空,就会感到毕竟与那混沌的城市不一样,白杨树挺拔傲岸的枝梢,愤怒地直往上指,银白色的,如剑、如戟,即便是那曲折的枣树,也冷冷地凝望着。那几片冻得绯红的树叶儿,扑棱扑棱,紧抓着树梢,似乎已经明白了不可抗拒的归宿……

来源:民族史,内容摘自赵声良著《敦煌:众人受到召唤》

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。