王小盾:关于《清平乐》读音问题的答疑

《我看的读音》(澎湃新闻·私家历史将标题改为《王小盾:的“乐”应该读“yuè”》)首刊于《古典文学知识》今年第4期。5月18日,亦曾由凤凰出版社公众号(2020年第33期)发布。许多朋友看到公众号稿后,提出了评价和疑问。今应澎湃新闻·私家历史栏目之约,补写答疑,以作回馈,并表感谢。此答疑文亦将以《关于读音问题的答疑》一名,刊于《古典文学知识》今年第5期。

一

公众号稿云:“唐五代时‘乐’字的确有三读,即分别读作‘岳’‘洛’‘药’。”有读者指出此句中“药”字误。意见很好,我虚心接受,遂在《王小盾:的“乐”应该读“yuè”》一文中将其改为“唐五代时‘乐’字的确有三读,即分别读作‘岳’‘洛’‘硗’”。我致误的原因是以为“乐”“药”二字谐声(同有声符“樂”),误判其在唐五代同音。按据《广韵》,中古“药”字入声,不可用为去声“乐”的代表。去声“乐”仅有两个同音字,较常见的是“硗”字,所以改“药”为“硗”。

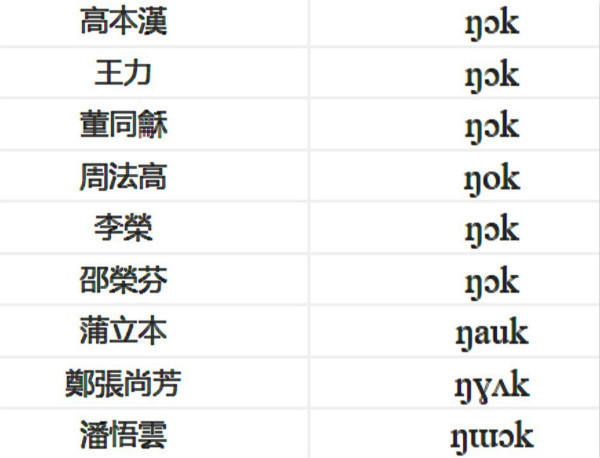

我之所以用同音字(“岳”“洛”“硗”三字)来注“乐”字字音,是因为这是唯一准确的方法。唐代读音不同于现代,不能用汉语拼音来表示——汉语拼音只可能标示现代的汉语官话,连南方方言也标示不了,怎么可能标示唐代字音呢?当然,可以改用国际音标。高本汉、王力、董同龢、李荣、郑张尚芳、潘悟云等语言学家就做过这件事:他们就每个常用汉字的古音都提出了自己的构拟方案。比如读“岳”的“乐”,诸家拟其中古音如图:

用这些拟音,能不能解决“清平乐”之“乐”字的读音问题呢?不能解决。原因有三:一、语言学家的工作只是“构拟”,并不提供标准答案;二、各说不同,暂时无法定于一尊;三、“乐”字如何读,这本质上不是音韵学的问题,而是多音字的归类问题,或者说,是如何确认一个曲牌名的读音习惯的问题。有读者主张用音标注音的方法来解决这个问题,想法很好,但结果不会好——只会像《左传》说的那样,造成“治丝而棼之”的效果。用陈寅恪先生的话来说就是:你把话说的越清晰越有条理,离真相就越远。所以,我们这一次还是要退回到古人那里,用同音字表音。

二

同公众号稿相比,《王小盾:的“乐”应该读“yuè”》加了一句话:“以上所说‘雅乐’,是在较宽泛的意义上应用‘雅’‘俗’相对观念的,即把进入宫廷并在宫廷音乐机构中被艺术改造过的音乐称作‘雅’。从这个角度看,《新唐书 礼乐志》所说的‘雅俗二部’(后来从‘俗部’衍出‘俗乐调’一名),其实是雅乐内部的区分。”增加这句话,目的是澄清关于“雅”的概念的误会。

“雅”是中国文化史上的一个重要概念。先秦时候主要有两个涵义:其一指古典的规范语言,即语音的文读或诸夏(中原各诸侯国)的普通话;其二指典范的音乐,即表述王政的音乐或中正平和的音乐。雅言和雅乐都关联于某种礼仪,以及遵循这种礼仪的社会阶层,所以在先秦时代,“雅”就是一个富于伦理色彩的词语。比如《荀子》所说的“由礼则雅”“君子安雅”“使夷鄙邪音不敢乱雅”等等,就把“雅”视为通过礼仪而达到的某种行为规范,或某种道德境界。同“雅”相对立的概念是“俗”。从《汉书》所谓“函雅故,通古今”等语看,“俗”一般是指同古代经典相背离的时尚和流行。

我曾经写过一篇《雅和中国文学的雅正理论》(文载《中国诗学》第3辑),分析古人用“雅”“俗”作对举的例子,得到的结论是:“雅正”观念渗透到中国古代文学活动、艺术活动的方方面面,但有一个共同性:雅和俗是相比较而存在的,彼此之间构成相互转化的关系。比如时尚作古而进入传统,“俗”就变成了“雅”;拟古成了俗套,“雅”也会变成“俗”。所以“俗”有“凡庸”一义。但是,一旦成为小众的风尚,“俗”也被称作“雅”。从音乐角度看也是这样:一方面,雅乐必以俗乐为素材来源,因而代表得到加工的俗乐;另一方面,俗乐一旦进入宫廷,便有上升为雅乐的趋势。雅俗之间频繁转换,转换的关键要素,首先是某种制度,其次才是时间。从《四库全书总目》“辨雅乐,明律吕”、“乐府之余音,风人之末派”等语看,“律吕”“乐府”是两个关键的制度要素。就此而言,我们不妨把“雅乐”理解为纳入宫廷(“乐府”)乐律体系(“律吕”)的音乐。上文以“雅乐属性”与“律吕属性”并列,使用“雅乐身份”“雅乐性格”等语,乃基于这种理解。

从这个角度看,唐代“俗乐调”,名为“俗乐”,性质却不是俗乐。按此名见于《玉海》卷七《律历》所引徐景安《乐书·雅俗二部第五》,说:“雅乐均调法,着旋宫一律五音相生二变,起自黄钟为始,循于仲吕为终,十二律总十二均,音六十声,成八十四调。皆京房参定,荀勖推成。俗乐调有七宫、七商、七角、七羽,合二十八调,而无徵调。”这段话里的京房是西汉数学家、律学家,荀勖是西晋掌乐大官。全段话意思是说:唐代雅、俗二部的区分,乃缘于汉末八十四调体系与胡乐入华以后的二十八调体系的区分。

《新唐书》卷二一《礼乐志》也说到俗乐调的产生,说:“自周陈以上,雅郑淆杂而无别。隋文帝始分雅、俗二部,至唐更曰部当。凡所谓俗乐者,二十有八调……”这段话表明:雅、俗乐调都是宫廷乐调体系,因为进入宫廷的先后不同,在隋代分为两部。《唐会要》卷三三有“诸乐”篇,列举“天宝十三载七月十日太乐署供奉曲名及改诸乐名”,其中有云“太簇宫时号沙陁调”“太簇商时号大食调”“太簇羽时号般涉调”“林钟宫时号道调”“黄钟商时号越调”“林钟商时号小食调”“林钟羽时号平调”“黄钟羽时号黄钟调”“中吕商时号双调”“南吕商时号水调”云云。这些记录说明了什么呢?说明:一、唐玄宗之时,也就是和《教坊记》所记事件相近的年代,“俗乐调”已经编入官方音乐机构太乐署了;二、雅、俗两种符号体系,这时已经汇合;三、俗乐调被称作“时号”,可见“俗”意味着新鲜和流行。

总之,已经编入官方音乐机构太乐署的“俗乐调”,并不是俗乐的标志。综合起来看,关于唐代雅、俗音乐的关系,有以下三个基本知识:

其一,唐代音乐的确有雅、俗之分,唐代音乐事物也的确有称“雅”、称“俗”的区别。

其二,这种雅、俗之分是多维度的。就最严格的意义说,用于宫廷祭祀仪式(比如祭太庙)的音乐属雅乐,未用于宫廷祭祀仪式的音乐属燕乐或俗乐。但在一般情况下,人们把雅、俗看作宫廷音乐运动的两极,既可以就旧乐调、新乐调分雅俗,也可以就乐曲是否纳入律吕体系分雅俗,还可以就是否属于“部伍之声”(《通典》《旧唐书》语)来分雅俗。上文用“属性”“身份”“性格”等语做“雅”的后缀,其实就是把“雅”理解为宫廷音乐运动的一种趋向。

其三,雅与俗是相对而存在的,两者之间可以相互转化。没有固定不变的“雅”,也没有固定不变的“俗”。比如北朝时期的“俗乐调”,到隋唐之时便编入雅乐,同雅乐调相汇合。

因此,只有既知其一又知其二,既知其二又知其三,我们的知识才全面。比如有人判“俗乐调”在唐代属俗乐,这就是知其一不知其二、三。李昌集教授说“判断是否为雅乐的明确标准是:唐代雅乐机构太乐署的供奉乐乃是雅乐;教坊则是执掌俗乐的机构,虽也参加一些雅乐活动,但主体是娱乐性俗乐”。这同样是知其一而不知其二、三。因为教授的意思是:教坊曲属俗乐,太乐署所掌乐才是雅乐。验诸事实,情况不完全是这样。尽管教坊、太乐署有职能上的分别,但其所掌乐曲却是彼此交叉的。《唐会要》记“天宝十三载七月十日太乐署供奉曲名”,其中便有很多教坊曲。比如教坊曲《庆云乐》,太乐署编入太簇宫;教坊曲《大酺乐》,太乐署编入中吕商;教坊曲《长命女》《武媚娘》《三台》,太乐署编入林钟羽;教坊曲《濮阳女》,太乐署编入林钟羽、黄钟羽;教坊曲《太平乐》,太乐署编入林钟商、中吕商;教坊曲《破阵乐》,太乐署编入太簇商、林钟商、黄钟商、中吕商、南吕商。请问:这些曲调算雅乐曲呢,还是俗乐曲?

前面说过:《王小盾:的“乐”应该读“yuè”》一文增加了一句话,即“以上所说‘雅乐’,是在比较宽泛的意义上应用‘雅’‘俗’相对观念的,即把进入宫廷并在宫廷音乐机构中被艺术改造过的音乐称作‘雅’”。事实上,这句话也涉及比较全面的知识。因为它意味着:我们必须在一定的语境中讨论雅俗之分。

三

我主张从《教坊记笺订》入手讨论《清平乐》一名的读音问题,有朋友评价说是“出奇制胜”。这纯属“谬奖”。因为我从来没有想过“出奇”,最多只是想“守正”。从现有资料看,《清平乐》一名的读音问题,首先出现在唐玄宗时期的教坊。只有利用《教坊记》的记录,才能解决这一问题;其他办法都只是隔靴搔痒。

我之所以相信《教坊记》的记录,有以下四个理由:

其一,《教坊记》是关于《清平乐》一名的最早的记录。作者崔令钦是参与教坊管理的中下层官吏。书中记载唐玄宗时期的教坊制度、乐伎生活和各种乐曲的内容和来源。很真实,很接地气,不同于文人诗文中的个人化的表达。

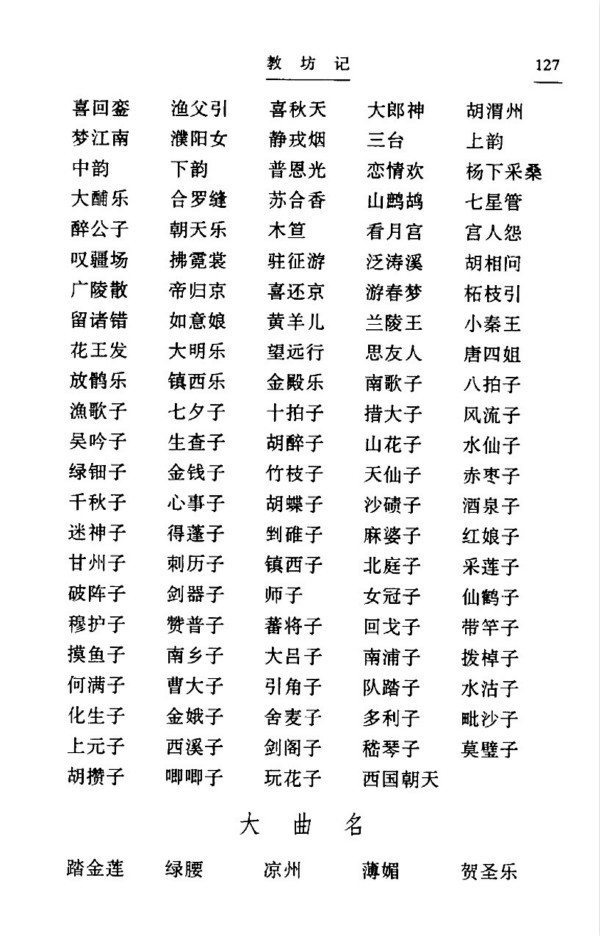

其二,在《教坊记》中,《清平乐》一名并不是孤立存在的,相反,它和《众仙乐》《大定乐》《龙飞乐》《庆云乐》《绕殿乐》《泛舟乐》《抛球乐》《清平乐》《放鹰乐》《夜半乐》《破阵乐》《还京乐》《天下乐》《同心乐》《贺圣朝》《奉圣乐》《千秋乐》等乐曲排在一起。根据《教坊记》的书写习惯,以及中、日同时期各种乐书的书写习惯,可以判断,这些乐曲是同一类曲调;这些曲调名中的“乐”字,有同样的涵义和读音。

其三,以上这些曲调有一个共同特点:它们大都有乐调标记。也就是说:它们进入了某个乐律体系。我们知道,只有接受了某种艺术加工——比如配上器乐——才可能进入这种乐律体系。大家不妨以乐工或乐官的身份来设想一下:一种曲调是同乐队相协调的,另一种没有经过这种协调,两者有什么不同?至少,后者不能称为“乐曲”;而按照古人关于“乐”的理解,前者才有资格称为“乐”。

其四,以“乐”为名或不以“乐”为名,这两种曲子的区别很明显。在《教坊记》中,前一种(以“乐”为名)的曲子,总共有26支。据《教坊记笺订》和《羯鼓录》《唐会要》等书,其中至少有22支(占比85%)有配乐记录。这22支曲子是:《众仙乐》《大定乐》《龙飞乐》《庆云乐》《泛舟乐》《抛球乐》《清平乐》《放鹰乐》《破阵乐》《夜半乐》《还京乐》《天下乐》《奉圣乐》《千秋乐》《倾杯乐》《黄钟乐》《太平乐》《长庆乐》《大酺乐》《大明乐》《镇西乐》《金殿乐》。而《教坊记》中不以“乐”为名的曲子,总共有252曲。其中能找到配乐记录的曲子,只有《透碧空》《贺圣朝》《春光好》《长命女》《武媚娘》《想夫怜》《思帝乡》《感皇恩》《菩萨蛮》《虞美人》《望月婆罗门》《西河师子》《西河剑器》《苏莫遮》《濮阳女》《三台》《苏合香》《杨下采桑》《广陵散》《柘枝引》等20曲;加上一些疑似配乐的曲子,如《隔帘听》《团乱旋》《玉树后庭花》《胡渭州》《宫人怨》《胡霓裳》《兰陵王》等,不超过30曲——占比约11%。两者的对比很明显。也就是说,以“乐”为名,同配乐有极大概率的关联。

《教坊记》还有一个情况,有助于证成以上说法。这就是书中以“子”为名的曲子,除《西河师子》《醉公子》而外,有65曲,是依次编排的,为第213曲至277曲。之所以依次编排,显然因为它们同具“小曲”的身份。任半塘先生曾说到这一点,认为它们“在曲调本质方面当亦有别。例如其中之一部分约二十调,乃大曲摘遍,因先有大曲始产生小曲者”。这话的意思是:“子”曲往往来自另一支同名乐曲,其中一部分是大曲。任先生这番话可以在《教坊记》中找到内证——《镇西子》有对应的乐曲《镇西乐》(第221曲)、《破阵子》有对应的乐曲《破阵乐》(第17曲);而《千秋子》则有两支对应的乐曲:一是曲子第23曲《千秋乐》,二是大曲第288曲《千秋乐》。如果说大曲是由歌、乐、舞结合而成的音乐品种,如果把《镇西子》等称作“子曲”,把《镇西乐》等称作“乐曲”,那么,我们便可以利用这些记录来作以下论证:

论据一:《千秋子》有两支对应的乐曲:一是“乐曲”《千秋乐》,二是大曲《千秋乐》。这说明“乐曲”和大曲性质不同。

论据二:尽管如此,“乐曲”却可以同大曲一样,成为“子曲”的母体。

论据三:大曲转变为“子曲”,如任先生所说,主要采用“摘遍”的方式,亦即在长结构中摘取一段。

推论一:“乐曲”转变为“子曲”,必也有相类似的方式。

推论二:既然“乐曲”不是大曲,不具备歌、乐、舞相结合的长结构特点,那么,它作为“子曲”的母体,转变为“子曲”的路径便只有一条:把复杂结构简单化,显而易见,这就是裁去配乐的部分。当然,也可以反过来理解“乐曲”与“子曲”的关系:把徒歌配上乐,改制为“乐曲”,造成“子曲”和“乐曲”的对应。

结论:“乐曲”和“子曲”的主要区别,其实就是配乐之曲与徒歌之曲的区别。也就是说,《教坊记》中以“乐”为名的曲调,在性质上是配乐之曲,所以教坊乐人加以强调,把曲名“乐”读为“岳”。

四

各位朋友的疑问,主要在以上三方面,今故作答三篇。另外,李昌集教授为了解构我的观点,提出了若干同主题或有关或无关的“否证”意见。今且仿效李教授的方式,就其中涵义较明确的意见尝试作答。

1.“《教坊记》一些曲名中的‘乐’,当时教坊乐人也未见得都读‘岳’,也可能会‘不严肃’的读‘洛’。所以,即使崔令钦把曲名中的‘乐’都读为‘岳’,也不等于就是‘盛唐教坊乐人的习惯’。”

答:《教坊记》是现存唯一记录盛唐教坊乐人乐事的书,所记并不是乐官崔令钦的私人生活,而是教坊乐人群体的生活,故目录学家有“猥杂”“鄙俗”之说。但其史学价值已被历代研究者共认(见《教坊记笺订弁言》)。曲调名是教坊通用的语言符号,和其他名称一样,具有约定俗成的品质;而史载崔令钦“簪笔著作之余,又曾执笛以验声”,与教坊乐人同处一个语言环境。所以我认为《教坊记》所载曲调名表达了盛唐教坊乐人的习惯。教授不同意我的看法,那么可否告知:崔令钦记录的是哪些人的习惯?

2.“即使太乐署雅乐曲名中的‘乐’皆当读‘岳’,也不能成为俗乐的教坊曲也应全都读‘岳’的证据。”

答:这里说“即使”,意思是说它的批评对象是虚构的——其实未有人说过太乐署雅乐曲名的读法和教坊曲的读法一样。为此我想请问:教授为什么要设计这个问题呢?曲调名是规约符号,在太乐署和在教坊,有什么理由要使用不同的读音呢?如果认为两处曲调名的读音未必一样,那么,是否可以举出点证据来呢?

3.“譬如大曲,是一种音乐体制和表演形式,唐大曲无传辞,宋大曲有存词,其中既有雅乐性质的礼乐歌词,也有俗乐性质的宴乐歌词,如《抛球乐》,本源是民俗游戏歌辞,今见最早的民间作品是唐代敦煌写本歌辞……《抛球乐》不属雅乐系统,《高丽史·乐志》载有宋代宫廷大晟乐府所制《抛球乐》大曲,由《折花令(三台)》《水龙吟令》《小抛球乐令》《清平令》四曲构成,是‘相将正是多欢宴’的宴乐歌词”。

答:这段话很奇怪,因为其中有四个知识性错误:

第一,唐大曲不是“无传辞”,而是有传辞。《乐府诗集》卷七九《近代曲辞》载《水调》歌第一、第二、第三、第四、第五和入破第一、第二、第三、第四、第五、第六彻;又载《凉州》歌第一、第二、第三和排遍第一、第二;又载《大和》第一、第二、第三、第四和第五彻;又载《伊州》歌第一、第二、第三、第四、第五和入破第一、第二、第三、第四、第五;又载《陆州》歌第一、第二、第三和排遍第一、第二、第三、第四——这五组歌辞,不是唐大曲的传辞又是什么呢?按照任先生的看法,敦煌曲中还有一批大曲辞,即《何满子》《剑器》《斗百草》《阿曹婆》《苏莫遮》之辞。关于这些作品,《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》有《杂言大曲辞》一节,作了专门讨论,不难看到。

第二,现存《抛球乐》的最早作品并不是敦煌写本歌辞,而是刘禹锡、皇甫松的调名本意辞。刘辞中有“幸有《抛球乐》,一杯君莫辞”句,皇甫辞中有“少少抛分数,花枝正索饶”句,说明此曲用于酒令歌舞。其曲由《教坊记》著录;《羯鼓录》称《打球乐》,属太簇商:可见盛唐之时已是“乐曲”。任先生《敦煌曲初探·曲调考证》认为:“此调起源于舞,原从大曲中摘其快拍之遍而成。又简化为五言六句声诗,专门适应筵间行令之用”。而敦煌所传《抛球乐》咏“少年公子负恩多”和“殊容绝胜上阳家”,已离开调名本意的初始形态,无法据此说《抛球乐》“本源是民俗游戏歌辞”。

第三,宋代宫廷所传《抛球乐》不是大曲,而是队舞之曲。《宋史·乐志》(页3350)有“队舞之制”,将《抛球乐队》编属“女弟子队”,列在《菩萨蛮队》《感化乐队》之后,说:“三曰《抛球乐队》,衣四色绣罗宽衫,系银带,奉绣球。”我们知道,大曲不同于组曲,其结构是序、中序(歌)、破、急的结合。所谓由“《折花令(三台)》《水龙吟令》《小抛球乐令》《清平令》四曲构成”,这种结构绝不是大曲的结构,而是队舞的结构。

第四,《高丽史·乐志》所载《抛球乐》,既不能说是“大曲”,也不能说“不属雅乐系统”。按《抛球乐》队舞是在公元1114年(徽宗政和四年、高丽睿宗九年)传入高丽的,时称“宋新乐”。《高丽史·乐志》记载:睿宗九年“十月丁卯,亲袷于太庙,兼用宋新乐”。《高丽史节要》记载:睿宗九年“冬十月,奉惠宗神主复入于大庙第二室,出迁成宗神主于康陵。宴于乾德殿,始举乐……亲祫于大庙,兼用宋新乐”。既然用于祭太庙,怎么能说“不属雅乐系统”呢?不过到公元1116年六月,宋徽宗再次向高丽颁赐“大晟新乐”,睿宗将其用于宗庙祭祀和宴享大会,《抛球乐》才改入“唐乐”。关于这件事,在凤凰出版社即将出版的《高丽史乐志校证与研究》一书中有详细考证。书中很多事例证明,依照文辞去划分雅乐和宴乐是靠不住的。

以上四条,使我不免想问:教授为什么要在“大曲”的名义下论证《抛球乐》一名的读音呢?为什么要谈宋代和高丽呢?唐代《抛球乐》资料很丰富,为什么不循用任先生所倡“以唐治唐”的方针,而要舍近求远呢?

4.“从乐理上说,清调为商调曲,平调为角调曲,用现代乐理言之,清调、平调的调式分别以2(re)、3(mi)为旋律主音和煞音,两个调式是合不成一个‘调式’的(虽然音乐风格上可以互相汲取),所以古代乐类文献中记有清调、平调之名及其音乐宫调,但从来没有乐类意义上的‘清平调’之名和音乐调类,将《清平调》认作清调、平调,再由之推论《清平乐》的‘清平’也是清调、平调,就更靠不住了。”

答:这段话同《清平乐》的读音问题没有太大关系,因为《清平调》不等于《清平乐》。何况教授的意思是说“清平”不指清调、平调,而是指“天下清平”;这一说法,也不妨碍把《清平乐》理解为天下清平之乐曲。不过,这里的关键问题是:教授关于《清平乐》一名同清调、平调无关的说法,是难以成立的。一首乐曲诚然不会既是商调曲又是角调曲,但不能排除:这首乐曲既包括商调乐句又包括角调乐句。这种情况仍然可以称为“清平”。这不仅因为《教坊记》记载《清平乐》为“大石”,大石调即是商调,调式与清调相同;而且,据学弟伍三土观察,唐宋人指称乐曲宫调原有两种习惯:其一是以乐曲为单位,其二是以乐句为单位。姜夔《徵招》词序说:“此一曲乃予昔年所制,因旧曲正宫《齐天乐慢》前两拍是徵调,故足成之。”意思是说:《齐天乐慢》是宫调曲,但单独拿第一乐句出来说则是徵调。所以,姜白石在旧曲第一乐句之基础上创作新曲,便取名为《徵招》。《清平乐》也可能采用这种取名方式。也就是说,把《清平乐》理解为一个以清调为主而混杂平调乐句的乐曲,虽无证据确定为事实,却是完全符合逻辑的。

5.“唐代有‘乐’的曲调名,大多没有宫调律吕标记,《教坊记》仅有几个‘乐’字曲名标注了宫调,据此推论其它所有曲调,只是一种思路而不是直接证据。”

答:这话有合理的成份,即是说讨论问题不要以偏概全。不过,所谓“唐代有‘乐’的曲调名,大多没有宫调律吕标记”;“《教坊记》仅有几个‘乐’字曲名标注了宫调”——这两句话却不符合事实。“唐代有‘乐’的曲调名”,除《教坊记》外,主要记载在《羯鼓录》的“诸宫曲”和《唐会要》的“太乐署供奉曲”中。后两处记载中的曲调,并不是“大多没有宫调律吕标记”,而是全部都有宫调律吕标记!至于《教坊记》,尽管各版本未必都标了曲名宫调,但《教坊记笺订》却对此作了细致的钩稽考订。我在上文列举的数目是:26支以“乐”为名的教坊曲子,其中至少22支曲子(占比85%)有配乐记录。关于这一点,《我看》一文已作论证。所以我不免怀疑:教授在作批判之前,是不是把《我看》一文读完了呢?或者,是不是查证过《教坊记笺订》《唐会要》等书呢?

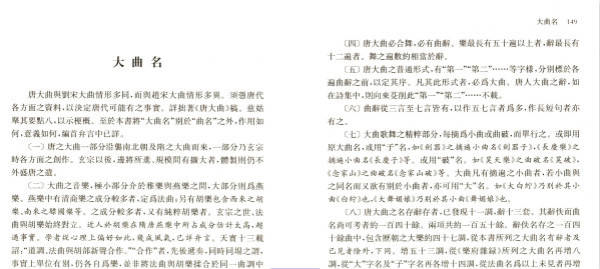

6.“今《教坊记》诸整理本均将‘大曲名’作为一个调名,误。‘大曲名’是个提示而不是曲调名,今天排版最好另起一行。”

答:《教坊记》的整理本,严格意义上说,就是《教坊记笺订》。但以上这句话,恰好与《教坊记笺订》不合。请看附图:图一是中华书局1964年版《教坊记笺订》(第146页),图二是凤凰出版社2013年版《教坊记笺订》(第148-149页)。其中的“大曲名”都写为篇名,并没有和曲调名相混。同样的情况也见于两种标点本:《中国文学参考资料小丛书》本《教坊记》(图三)、《唐五代笔记小说大观》本《教坊记》(图四)。可见教授所谓“诸整理本”和“均”,不免夸大其辞,它指的不过就是《中国古典戏曲论著集成》本《教坊记》。此本由中国戏剧出版社出版于1959年,并无校注,很难称作“整理本”;它对“大曲名”三字的处理,也恰好表明它是个劣本。不过反过来看,教授这句话还是有意义的。因为它启发我们:有些人常用的《教坊记》就是《中国古典戏曲论著集成》本。于是引出这样一个问题:我们进行学习和研究,是不是要注意选用好版本,以免遭受劣本之害?

图一

图二

图三

图四

以上六个问题,未必都关于宏旨。今谨遵任半塘先生“严正做人”之教,一一敬答如上文。希望对澎湃新闻的读者有所裨益。事实上,我们面临的最重要的问题,就是如何对待读者的问题——如果不能帮助读者求得真知,那么,讨论《清平乐》的读音问题又有什么意义呢?

转自腾讯网