造化神奇到笔端——读已故山水画家应野平的山水画

在中国近现代画坛上,上海都有着开一时之风气的号召力,吸引着全国各方画家的注意力和关注度,上海画坛的学术动向更是中国画界的风向标,有着引领与带动的作用。然而,随着时间的推移、时代的变化,上海画坛的全国性影响力开始渐渐式微了,特别是新中国成立以来所形成的上海现代画坛的影响力下降得更为急剧,学界也为现代“海上画派”的一蹶不振感到忧虑,关注的眼光也渐渐投向了别处。而与此同时,当年那些许许多多卓有成就的画家也逐渐被淡忘,被排挤在了历史视线之外,其绘画成就也失去了被重新认识的机会,海上已故山水画大家应野平就是这样一位被历史遗忘的人。

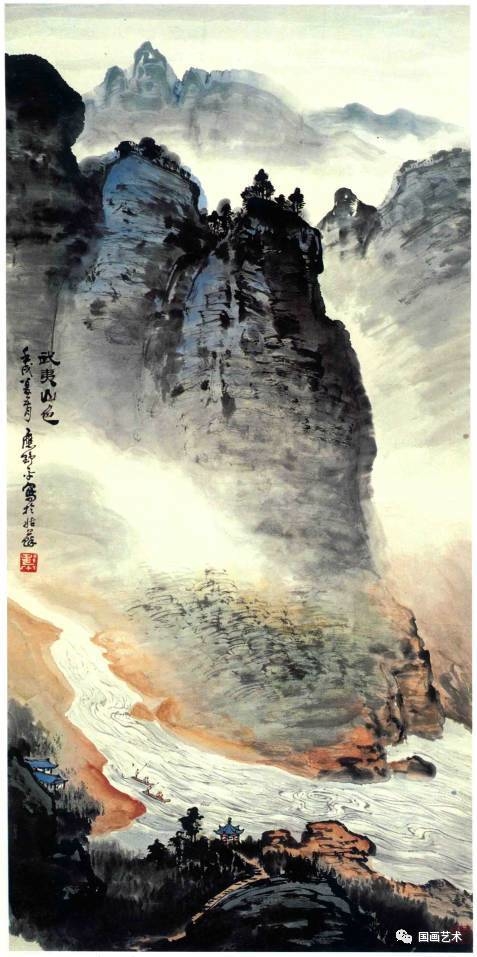

应野平(1910—1992),浙江省宁海人。1949年前为上海职业画家,1949年后历任华东美术家协会创作干部,上海人民美术出版社编辑室副主任。1960年任教于上海美术专科学校。1983年任上海大学美术学院教授,生前为上海中国画院画师,其代表作《无限风光》《清凉晓日》《燕子矶》《武夷山》等广为画坛传颂,是20世纪七八十年代名播大江南北的山水大家,是上海画坛的代表性人物。

在现代绘画教育体制建立前,中国画学习的路数大致相同,要么有家学渊源,要么延师以教,师学对象基本上是宋元、明清诸家,入门路径清一色是以“临、仿、拟”为主,同时学习书法与诗文以开画境内涵。应野平也不例外,自小就秉承家学,多方临摹,从“四王”画法上溯“元四家”,也兼有临习宋人画法,不拘一家。二十余年的临画功夫,使得应野平深谙中国山水画理与画法,他三十岁左右所画作品《林麓幽居图》被日本人珍藏,并发表在日本出版的《世界名画》第四期上。我们从他34岁所画“四王”画风《九子云峰》就能真切地看到他于传统所下的扎实功夫,体味出他对从元代王蒙一直到“四王”一脉的娴熟把握,理会出他山水画中的根基所在。该作品以王蒙、黄公望为里,以“四王”为面,笔墨语汇条理清晰明确,章法“起承转合”铺排得体,笔情墨趣,山势气脉皆有照应,画面通体澄澈明亮,文人写意画的书卷气扑面而来,气格不同凡响。

如果中国历史仍以惯常的常态发展,没有西方外在的东渐和冲击,没有内在的变革之需,原有的社会价值观和文化功能仍起作用,应野平这样的历史惯常画法也不会有什么大问题,因为传统文化情境中的笔墨趣味,只对画家本人负责,它是文人画家通向隐逸闲雅的手段和目的,是一种出世情怀和自我修为的阶梯。传统文人写意绘画中的笔墨语言,不仅有形而上之大道,也有万物品类之理的中道,更有形而下之术的小道,最后笔墨凝结成了中国画的精神语言,而不仅仅是可和西画相对应的形式语言,这样一来,文人写意绘画是笔墨境界和趣味可以不假以形与色就可作直接的超越和提升,表现画家的修性和意绪,完成高层次的体道目的,心灵得到一次完美的陶冶和休养,画家本人和社会现实诸方面的切割更为彻底,成为超脱凡俗的雅士和隐士。

然而,中国社会的激荡与变革,民族自救自强的社会需要,使得原有的文人写意绘画失去了广泛的受众支撑,自娱、个性、趣味的探求已无法作用于急速前行的社会步伐。入世有为,团结合作,社会致用的新方向,势必要选择具有题材的现实性、手法的写实性,大众化、通俗化的美术新样式,而文人写意绘画的内在追求是和上述这些要求格格不入的。因此,在新形势下,应野平也和许许多多的文人写意画家一样,要进行适应社会发展的大调整,让旧的写意画焕发出新功能,以避免绘画种性生存上的灭顶之灾。向现实与写实转换,是当时广大中国画家们的一种共识,而方法则是通过深入生活现场写生来完成,于是他们从书斋中走出去,面向生活,面向自然,努力表现出新社会的新气象,创作出新作品的新境界。

1956年,应野平去富春江写生,画了许多江边小景,如《桐君山纪游册》就是此行所作。从画面来看,他此时的所谓写生仍然是古法多于新法,只是以传统方法向形色的迁就,虽言写生而古意盎然,在气息上和生活与自然还有隔阂,这可能是老方法面对新问题的不适应。1956年,应野平先后去武夷山、泰山等地写生,从他的泰山写生作品可以看出,较去年的富春江写生有了进步,造型与色彩的运用已有了自然生动之气,现场的写生感大大地增强了。1964年,应野平来到井冈山画了一套《井冈纪游册》,他此时的写生已不仅仅是描写客观所见,而是有了写生之外的笔墨探究和风格上的寻找,更重要的是,画家的情感已渗透到画面的内层,成为调动写生的重要因素,这些写生已完全能表达出作者对自然与笔墨的转换能力,并开始在写生中寻求新的表现方式和形式上的照应。再看他1972年的《常熟纪游》写生,不仅体现出他于写生的得心应手,更是能以创作的眼光、笔墨的眼光、艺术构思的眼光来组织眼前的自然景物,是一种有想法的写生作品,面对大自然他已能以大画家的胸怀举重若轻地随机处理写生环节中的所有问题。我们再选出他1974年的写生《桐庐纪游》和1956年的《桐君山纪游》相比较,两幅作品所画为同一景物,只是时间跨度为18年,这18年间,应野平的写生可谓今非昔比了,他已然从一个旧文人写意画家转化为一位新时代的专业画家了,笔墨语汇也完成了由旧辞藻向新语法的转化,他也在中国山水画坛取得了应有的学术成就和地位。

就实而言,写生并不是新生事物,在中西绘画中已是古已有之,只是对于中西来说内涵相迥,对于传统与现代来说所指不同罢了。写生之于西画则是学画的手段,而中国画入门则仰赖临摹;西方绘画诸技术须在写生中展开和把握,中国绘画须先临摹精准后才能在现实中去应用和印证;西方绘画可以在写生中当场组织生成画面,中国绘画不能当场在原有表现法式之外临时生成画面。这样一来,中国画的写生就要预先通过临摹,掌握传统法式与方法,然后才可能完成写生任务,是将提前学到的字、词、语法在现实中的灵活运用和重组。而新中国成立以来的山水画写生,更多的是指西方绘画观念下的写生,是以西方绘画的造型能力描绘生活和现实中质感、量感、空间感,提高中国画的再现能力和表形功能。

应野平自然也不例外,他在完成传统学习的基础上,在中国山水画造型手法的基础上,适度地借鉴了西方绘画诸因素,完成了他由传统向现代的迁跃。在他的写生过程中,我们可以看出他尽可能保留中国山水画笔墨语汇的坚持和努力,让西方绘画诸要素来为中国画服务,在矛盾之处,宁可减弱西方绘画的成分,以避免对中国画笔墨的伤害。不仅如此,为了不在写生过程中削弱中国山水画笔墨的审美独立性,应野平在写生与创作过程中坚持临摹传统经典,坚持笔墨在中国画中的根性,这种执着实在是难能可贵,《仿倪云林山水》是他62岁时的临摹作品,从中我们可以体会出他的传统功力和对传统绘画语汇的深刻理解,更重要的是,临此画时,他的山水画写生已达到了相当高的学术水准,山水画创作也达到了别有新境的层面。此刻,我们不禁要善意地问一问当下的中国画家们,您在学习中国画时临摹过多少张古代经典作品?您在颇具写生能力与创作能力之际还临摹吗?您在60多岁以后还能继续坚持临摹吗?不用去调查,你、我、他是知道答案的,从这里,我们也可约略悟出当代中国画坛“有高原无高峰”的基本原因了。没有了临摹、书法、国学的基础,中国画写生与创作的大厦直接盖在了“洼地”里,离“高原”还差得太远、太远,而离“高峰”更是遥不可及了。