孙伯翔书法的正大与浪漫

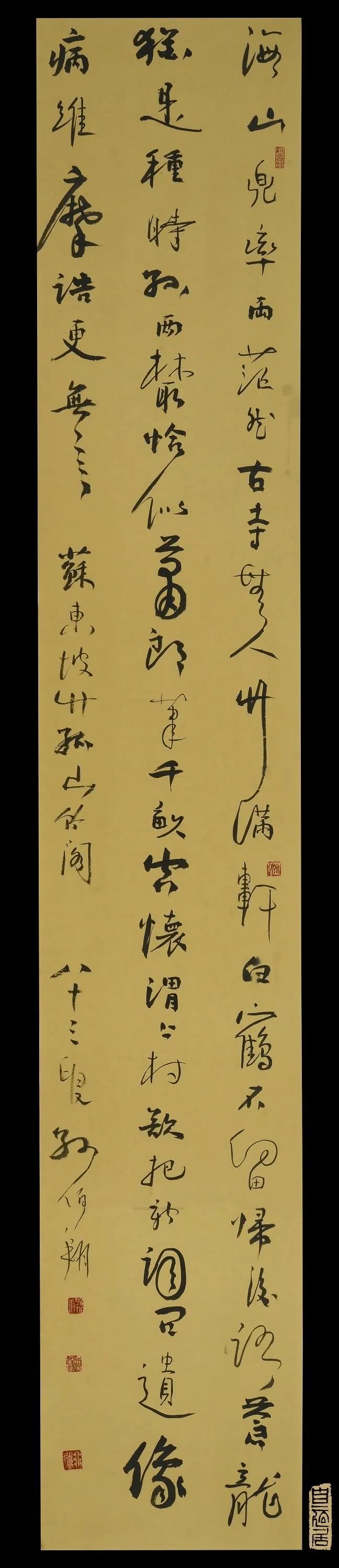

笔者看来,民国书法乃碑学之余章。“余章绕梁”的代表书家是于右任。他标领了那个时代,也标识了碑学时代的终结。然而,文化又是不断赓续,不断涵化、传承的,言其“终结”则是就其大势而言,而不是“断言”。

于右任而后,尤其近三十年书法运动勃兴,书法进入到后碑学时代。人们开始了对碑学的反思,并以极大的兴趣与心力投身到寻找“心灵自由”的抒写方式,因此,便有了新一轮“帖学”的兴旺。

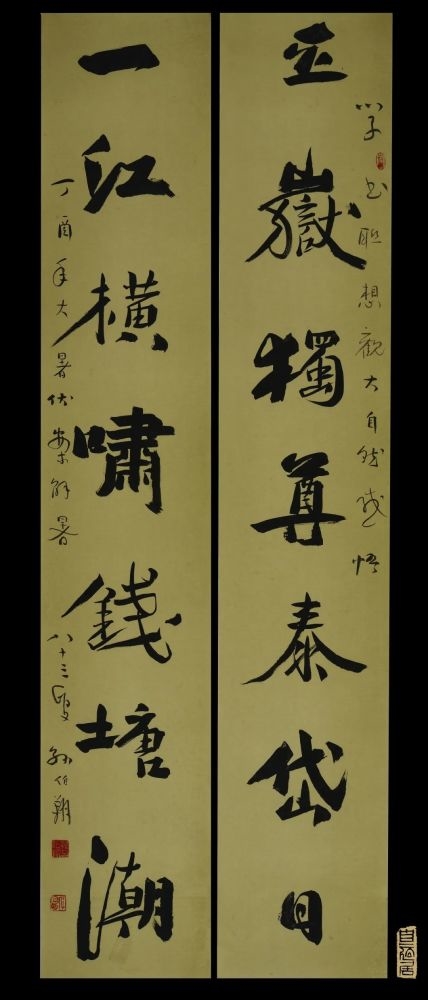

然而碑学并没有式微,当代书家摒弃了碑帖对立的“二元”论思维,越来越呈现碑帖互融、含纳、“逆向借鉴”的态势。师帖者得碑学的正大阳刚,师碑者取帖学的清丽温润,从而使正大与浪漫成为交响。在此期间,碑学大家孙伯翔成为这一时代这一脉书法的代表人物而享誉书坛,这是有目共睹的。因此,观照现当代书法而无视于孙伯翔的书法实践及其贡献,恐怕是不可能的。

观摩孙伯翔近作,我以为正大气象与浪漫情怀是最初最直接的感受。所谓“正大气象”,是一种意象性表述。正,曰方。方正是固本。大,是势大,是“充实而有光辉之谓大”。余多次申述,所谓大,是指大气象、大格局而非“形”之大者,亦非“笔墨”之“大”。所以,书法以正大为上品,当是无疑的。

在中国哲学中,正大又是与刚正相联系的。“天行健,君子以自强不息”,这是中国人的文化精神。古往今来,没有任何一位中国的书画家不以“力能扛鼎”、力透纸背为用笔之要,正如荆浩所言:“生死刚正谓之骨。”这是民族精神与品格在书写中的反映与折射。孙伯翔追寻的正是这种审美理想。他在其作品中曾挥写“正大气象乃中华民族之汉魂也”,可以一证。

孙伯翔实现“正大”一途,既有书法取势的方正,亦在用笔的方正。他将方正作为表达审美理想的形式构成并通过笔法来实现,既是技术诉求,又是文化诉求。这奠定了他书法面目的基本格局。应该说,孙伯翔的这种鲜明的碑版风格,是他在长期的临池训练中所形成的扎实笔墨能力和对书法传统的体悟的结果,是对北碑书法形式的敏感领悟与创造自我形式语言方面积极探索的共同成果。

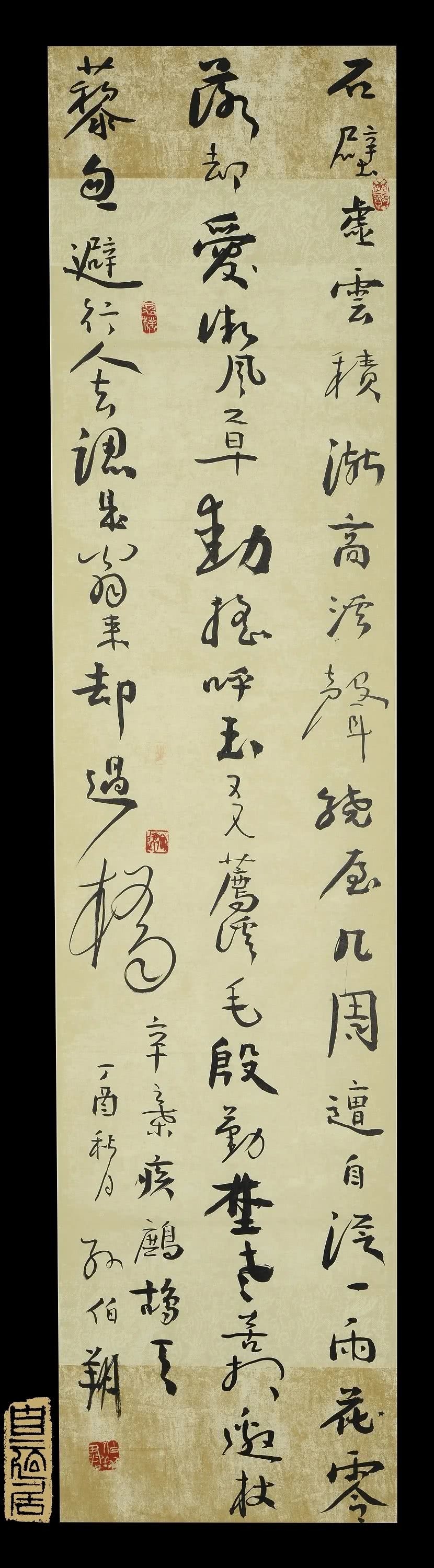

“浪漫”是西方人的说法,国人则以“天真烂漫”言之。李泽厚在论述孔子“游于艺”成为“乐”思想时指出,所谓“游于艺”,是对于与物质技能有关的一切训练要有熟练掌握,包含着对自然合规律性的了解和运用,这是产生自由感的基础。从技术层面看孙伯翔师碑艺术,这个“游”是达到了的。

譬如临《始平公造像记》,一般地认为,这是一个单调、平面近于美术字的文化样本,要用毛笔的“一画”来表现,要么伤于粗砺,要么难于“活脱”,要么流于造作。这也是师法北碑谨严方整一脉最难解决的问题。然而,孙伯翔以其几十年如一日的磨砺打造,终成正果。并以此为出发点,在篆、隶、楷、行诸体中来往自由地穿梭嬉戏,挥霍方圆,振迅天真,点画朗润,吞吐明示着一股淋漓酣畅的浑朴元气,时而如钟鼎坐堂,时而又如老夫携孙,在方严端庄之间,偶有闲漫,活脱了意境,且有着一种太阳底下懒洋洋的闲适。这种从容自若,正是我所形容的“浪漫情怀”。以碑的面貌、帖的情意入书,正是书法由技入道的途径,是诗意在书法中的会通与释放。

在书法上如何做到“会通”,拜读孙伯翔先生书法近作,这方面留给我们的启示与经验,是一笔宝贵的精神财富,值得深入研究、分析和探讨。