在异乡,每个人都是一个“问路的人”

文/高明勇 评论人

梁漱溟说:“我一生受两大问题的支配:一个是中国问题,再一个是人生问题。我一生几十年在这两大问题支配下而思想而活动——这就是我整整的一生。”(《我对人类心理认识前后转变不同》)所谓中国问题,就是中国向何处去,所谓人生问题,就是人为什么活着。

这两个问题,也同样吸引很多人“而思想而活动”,正因为没有标准答案,所以每个人都在给出自己的解释,而这个过程,我认为更像是一个“觅渡者”,一个“问路的人”。

近读熊培云的新作《寻美记:旅美与沉思》时体会较深,他近年来的写作基本也在这两个问题的范畴——这是他“以我的两次访美游记为线索,梳理了有关人类过往、现在和未来的诸多乌托邦梦想,并探讨美好国家何以可能”,很容易想起旅美作家林达,想起托克维尔。

林达上世纪九十年代赴美,近二十年来,林达围绕美国写作的系列作品,从“近距离看美国”系列到《一路走来一路读》,从《扫起落叶好过冬》到《历史在你我身边》,从一个普通人的视角出发,建构了一个“林达美国读本”,介绍了一个更加真实、更加立体、也更加可感的美国形象,促进了不少中国人深度读懂美国,影响着很多人的美国认知。

1831年,26岁的法国青年托克维尔来到美国,前后考察了9个月。1835年,30岁的托克维尔出版了《论美国的民主》(上),1840年出版了《论美国的民主》(下)。他认为自己考察美国的真正目的是:“从经历过这场革命的国家中找出一个使这场革命发展得最完满和最和平的国家,从而辩明革命自然应当产生的结果;如有可能,再探讨能使革命有益于人类的方法。”

事实上,托克维尔是熊培云所熟知的,《寻美记:旅美与沉思》随处可见对《论美国的民主》的引用,比如提到美国良好的乡镇精神和地方自治传统,比如托克维尔早于美国南北战争前二十年就看到美国南北双方在是否保留奴隶制方面存在分歧。对于林达,他们甚至在美国见了面。

他与托克维尔、林达有着共性的特点:“我真心希望做到这一点,决没有硬要事实迁就观点,而是让观点以事实为依据。”

而与托克维尔和林达不同的是,熊培云有着自己的观察方法。寻美,如何寻美,何以为美?

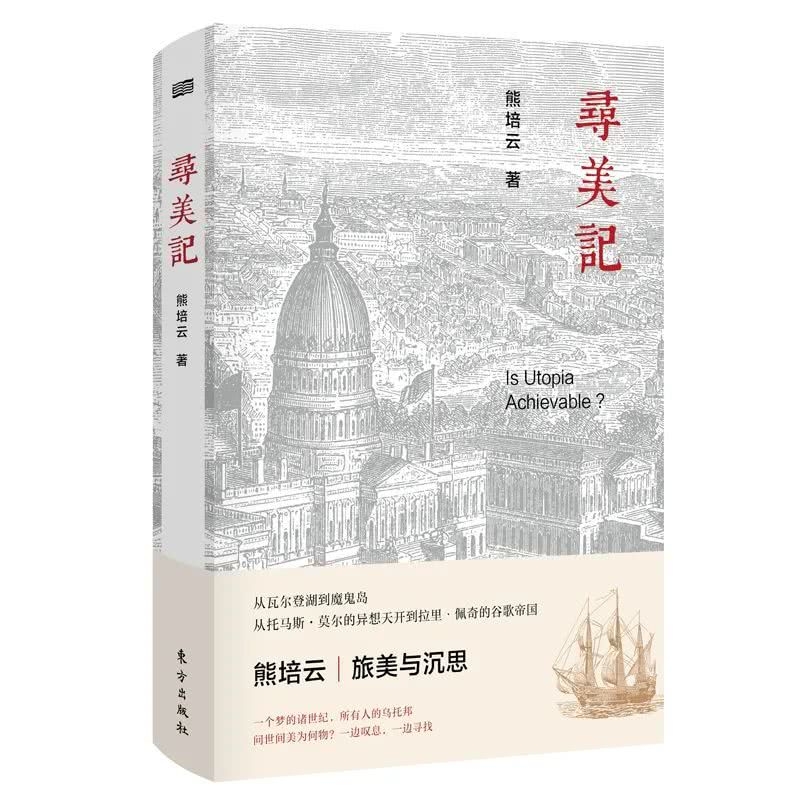

《寻美记:旅美与沉思》

作者: 熊培云

出版社: 东方出版社

出版时间:2019年7月

从“寻”的角度看,熊培云一如既往,兼有记者的敏锐,诗人的敏感,学者的冷静,更有意味的地方,是他作为风尘仆仆的旅人,作为“城市漫游者”的视角去打量走到的每一个陌生城市,观察遇到的每一个陌生人,“每到一个陌生的城市,除了必须看的博物馆和美术馆,我愿意花更多的时间穿街走巷,一天走二十公里也是常事。漫无目的的徒步可以让我透过日常生活触摸一座城市的灵魂,听到它的喘息”。“漫游者”又容易联想到波德莱尔和本雅明笔下的“游荡者”,淡淡的孤独——孤独是最好的防腐剂,淡淡的边缘——边缘是最佳的关系度。

何以为美?首先当然是美国,之前的《西风东土——两个世界的挫折》是对日本的观察与思考,他近些年在欧洲“做一个日夜奔波在路上的尘世游荡者”,相对而言,“美国”于他而言,虽然有一些鲍德里亚所说的“已实现的乌托邦”的味道,但还是忍不住去问“美国是谁?”。进而言之,“美”也是美好,美好的国家何以可能。熊培云对“美”的理解并非停留于此,因为在中国文化的万古江河中,美还是一种 “各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。

简言之,观察方法层面,美国是一种参照;描述对象方面,美好是一种意义;写作追求层面,美美是一种理想,这个维度看,日本、欧洲和美国,一道构成了熊培云的“理想国”。

就像他在诗歌《除了美,我一无所知》中所写:“没有历史和地图/没有暴力和杀戮/在心里寻找世界/最后的乌托邦/领略/这个世界给我/最大的慈悲——/除了人,我别无身份/除了美,我一无所知。”

对于美国观察,托克维尔有着异常的清醒:“我们把视线转向美国,并不是为了亦步亦趋地仿效它所建立的制度,而是为了更好地学习适用于我们的东西;更不是为了照搬它的教育之类的制度,我们所要引以为鉴的是其法制的原则,而非其法制的细节。”(《论美国的民主》)

“与其诅咒海水,不如建造船舶。”托克维尔通过对美国和法国的一番比较,认为“美国的各项制度所依据的原则,即遵守纪律的原则,保持政权均势的原则,实行真正自由的原则,真诚而至上地尊重权利的原则,则对所有的共和国都是不可或缺的。它们是一切共和国应当具有的,而且可以预言不实行这些原则,共和国很快就将不复存在”。

在熊培云写作中,一直隐含着对美好的期许,对现实的困惑,对历史的打捞。因期许而漫游,因困惑而寻找,因打捞而穿越时空。

所以,“寻美”也是熊培云解释“中国问题”的方法论。我认为“中国问题”有五副面孔,有作为文化比较的“中国问题”,如罗素的《中国问题》、费正清的“中国问题观察”;有作为思想资源的“中国问题”,如平社的《中国问题》;有作为国情研究的“中国问题”,如王造时的《中国问题的分析》;有作为解决路径的“中国问题”,如梁漱溟的《乡村建设理论》;有作为研究方法的“中国问题”,如汪丁丁的“中国问题的复杂性”。

如果说异域的参照写作带有文化比较的色彩,比如《西风东土——两个世界的挫折》被视作“日本是中国之药”,那么,熊培云之前的系列写作则是思想资源和解决路径上积极前行——有解释乡土中国的《一个村庄里的中国》,有探讨社会转型的《重新发现社会》,有纠缠人生焦虑与生命诗意的《我是即将到来的日子》。

有一棵大树,让熊培云的故乡写作与异乡写作连接在一起,回归人生本身。在美国的萨克拉门托,他在著名农学家董时进之子董保中的院子里,看到一棵百年橡树,树冠大过别墅屋顶,“就像在瓦尔登湖畔一样”,“彷佛在异地遇到了灵魂的知己,又像是靠近了故乡之化身。”

是的,在异乡,每个人可能都是一个“问路的人”,“听见陌生地方的喘息”,“一切国家毕竟只是人的集合,有的只是千差万别的个体如何面对并抉择自己可能的生活”。