甘肃永昌鸳鸯池史前墓葬,189座墓葬,为何出土八千粒骨珠?

四千年前的骨簪

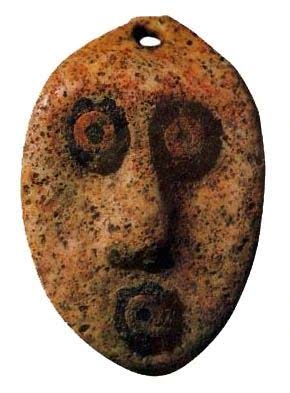

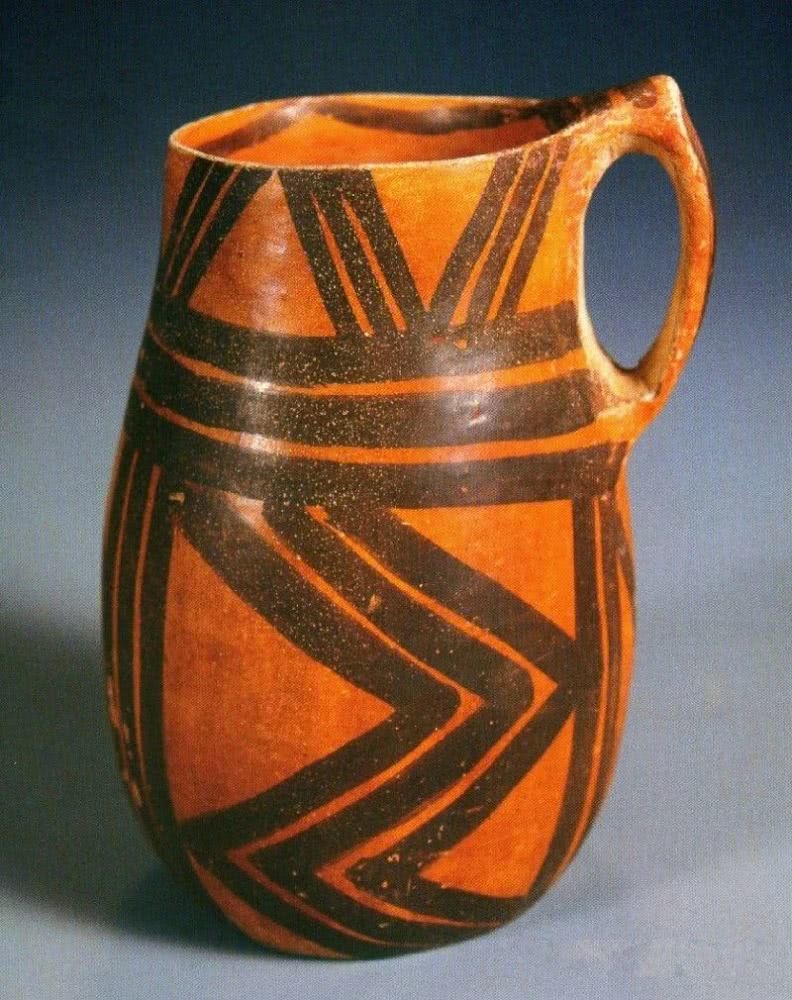

四千年前的骨簪,静静躺在博物馆的一角,散发出珠圆玉润的光芒。这是甘肃省永昌县鸳鸯池出土的马家窑文化马厂类型的骨簪,它长11厘米,一根使用打磨极其光滑的骨头,一头尖,一头粗,粗头用黑树胶,做了一个圆锥形的柄,柄端粘合一个骨片,柄的黑树胶上,镶嵌了36颗白色骨珠。

这件骨器,展现了四千年前,陇原大地上先民们精湛的工艺水平。骨器是先民重要的生产生活工具,石器、木器、骨器、陶器也人类开发利用,最为悠久的生产生活器物。

骨头,由于其独特的属性,能够制作加工出更为精致的器物,用来美化生活,展现先民们审美取向。骨器多用来,加工针、锥、鱼标和刀凿等。甘肃永昌鸳鸯池出土的这枚骨簪,说明先民的生活对美的要求,也在不断提高中。

永昌鸳鸯池墓地是上世纪七十年代,由甘肃省博物馆文物工作队和武威地区文物普查队,于1973、1974年发掘的,共清理墓葬一八九座。

他们对骨器似乎有特别的偏爱,比较大的骨器大约发现60件,较小的骨珠骨片数量达七八千粒。那么,鸳鸯池的先民是用何种动物的骨头呢? 人们依照发现,一枚羊前腿磨制成的骨簪。这支羊前腿退股,已经劈裂了。先民们巧妙地,磨去裂纹,将它磨制成骨簪,也为我们保留了非常珍贵的信息资料。

可见,在距今四千年时,河西走廊已经羊群遍地走了。也为先民们的丰富的物质生活和精神生活提供了物质支持。

发簪久远,在距今大约六七千年的新时期时代的的前仰韶文化中,就已经发现了先民们用兽骨制作的骨簪。它们通常的造型是,呈扁长体,底部稍宽,一端磨制成圆形。

起初,发簪的式样比较简单,只是简单的一头尖,一头粗的形状,后来,先民们在簪身上刻一些横、竖、斜纹,进行美化。再后来,簪头刻成球形、环形、丁字形及一些不规则形状。永昌鸳鸯池的这支骨簪,表明先民的物质生活条件,有极大的改善,已经出现了人工装饰,这意味迈出了一大步。

王文元原创作品请关注 请转发版权已保护,转载微我, 以免误伤,盗用必究!

资料图片来自网络