阿布拉莫维奇谈疫情下的行为艺术:身体是唯一与我关联的场所

行为艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇因新冠疫情而滞留在奥地利。近日,她在《The Art Newspaper》上接受了艺术批评家本·鲁克的采访,谈及疫情中的生活与创作以及她因疫情而延期的皇家艺术研究院个展。在她看来,艺术家不必对于新闻事件做出直接的回应,而应“向人发问”,最终创作出引发普世情感共鸣的作品。

玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)是将行为艺术带入博物馆的第一人。如今,随着世界各地众多艺术机构因疫情而关闭,艺术家们失去了许多展示自己作品的机会。这一点对于行为艺术而言尤为明显,因为表演需要观众的现场参与才能完整。

阿布拉莫维奇肖像,来自《当我闭眼时我看见了幸福》(With Eyes Closed I See Happiness ,2012)Courtesy of the Marina Abramovic Archives Marina Abramovic

近日,艺术批评家本·鲁克(Ben Luke)在《The Art Newspaper》的每周线上广播中与阿布拉莫维奇进行了对谈。在这位“行为艺术教母”看来,疫情与隔离并未影响她的生活和创作,“我的身体是唯一与我关联的场所”,她说道。阿布拉莫维奇并不认同创作要对诸如新冠疫情等新闻事件进行回应,“直接基于疫情的作品就像是对每日新闻的再生产,而艺术应该让人‘不安’,应该向人发问,应该预测未来。”

至于行为艺术表演在当下难以进行的现状,阿布拉莫维奇承认这是无法避免的困境,但是,她希望通过加强现实技术(augmented reality),能够让人们在自己的家中观看表演,并获得表演者的力量。去年,她在伦敦蛇形画廊展出基于混合现实技术(mixed reality)的行为艺术作品《生命》(The Life)。不过,即便技术似乎为表演的再现带来了更多的可能,围绕“表演是否应该被重现和记录”的争议仍然存在。对于阿布拉莫维奇而言,记录始终是她工作的一部分,而创作的“遗产”是让她决心将行为艺术带入博物馆的首要因素。

阿布拉莫维奇将迎来自己在英国的首个大型个展——位于伦敦皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts)的展览“身后”(After Life)。展览原本计划于今年9月举行,由于新冠疫情而被推迟至明年。这位艺术家在访谈中表示,展览不会结合当下的情形而作出变化,“唯一将改变的一点是我对于乌雷(Ulay)的致敬”,这位阿布拉莫维奇昔日的艺术伙伴与爱人在今年三月因病逝世。两人曾合作完成多件艺术作品,其中,作品《情人·长城》始于两人关系的终点:1988年,两人选择结束恋人与合作关系,并以次为纪念,在三个月的时间里,阿布拉莫维奇和乌雷分别从中国长城的两端出发,他们在路途的中间相遇并道别。从那以后,两人开始各自独立的艺术创作。阿布拉莫维奇透露,为了纪念乌雷,展览中将增加两人过往合作中的作品。

《情人·长城》1988年

本·鲁克:新冠疫情是否打乱了你作为艺术家的生活轨迹?还是说你的创作生活本来就是“隔离”的状态?

玛丽娜·阿布拉莫维奇:我的生活完全没有被打乱。我活得像个现代游牧人,在不同的地方旅行。我的身体是唯一与我关联的场所。今年一月,我离开了我所居住的纽约,前往印度进行了每年一次的排毒。然后我去了伦敦,又从那里去了慕尼黑,筹备我的歌剧,之后又辗转到了奥地利。无论身处何处,我都在工作,而且大多数时候,我都是独自一人工作。所以对我而言,这样的情况并未影响我的生活方式。唯一改变的是与他人的交流,因为在社交距离的规定之下,一切都是通过数字媒体进行传播。

在我看来,如今最严重的问题是,人们生活在恐惧中。人们总是喜欢组织他们的生活,将现在开始发生的一切安排好。但是我喜欢不确定性,我喜欢这样的想法,即人们得学着在不确定性中生活,在此时此地生活。我们总是以为现实还有别的可能,未来还有别的可能,但只有当下是我们拥有的唯一现实,只有当下是确定的。

本·鲁克:疫情是否影响了你的创作方式,还是说你正在逃离这种现状,进入另一个领域?

玛丽娜·阿布拉莫维奇:疫情对我的创作毫无影响。在我看来,新闻直接地影响到人的思考和创作,这是危险的,你有可能会成为一个没有远见的人。例如,在南斯拉夫的战争发生后,我花了很多年来思考战争的影响,以及那种耻辱感。最终,我完成了作品《巴尔干巴洛克》(Balkan Baroque),即便如此,我的作品也不是直接与当年的事件相连接,而是希望创造一种更为普世的语境。另一个例子来自亨利·马蒂斯(Henry Matisse):二战期间,当艺术家们都在创作战争题材作品时,他却在描绘花朵。

我认为对于新冠疫情也是如此。直接基于疫情的作品就像是对每日新闻的再生产,而艺术应该让人“不安”,应该向人发问,应该预测未来。

《巴尔干巴洛克》,1997

本·鲁克:近年来,行为艺术进入了博物馆,而如今,我们突然陷入了这样的情况:人们的群体性聚集被认为是不健康的。你认为行为艺术将如何从疫情中演变?想要让行为艺术重回其显赫位置,是否会需要一段时间?

玛丽娜·阿布拉莫维奇:我认为,在让行为艺术成为主流艺术上,我确实功不可没,因为我为之花了50年的时间,从未放弃过。谈论这件事就像是谈论我自己的孩子。行为艺术在当下难以进行,因为它需要观众共同来完成。当然,我仍然在工作。最近,我正在排演歌剧《玛丽亚·卡拉斯的7次死亡》(Seven Deaths of Maria Callas),好在整场演出只有我一个演员,台上除了我只有一位钢琴家,他也戴着口罩,所以说我们正习惯于在不同的条件下工作。

我认为新冠不会一直存在,总有一天疫苗会出现,我们将能够举行正常的表演活动。与此同时,我认为增强现实技术也许会成为一个解决方案,因为你能在自己的房间里感受到表演者的能量。

本·鲁克:由于疫情,你在英国皇家艺术研究院的展览被迫从今年九月推迟到明年,考虑到眼下发生的一切,你是否会对展览做出一些调整?是否有一些其他作品在当下获得了新的意义而会被纳入展览中?

玛丽娜·阿布拉莫维奇:首先,我非常庆幸,展览没有取消,而是推迟,因为许多展览已经取消了。展览中唯一将改变的一点是我对于乌雷的致敬,他在疫情暴发伊始去世,甚至都无法正常地举行一场葬礼。所以我会从我们12年的合作中选出一些重要的作品,增加到展览中,作为对他的纪念。

正如我前面所说,我不喜欢在艺术中涉及新冠,我从中提取不到任何的想法或是灵感。皇家艺术研究院的展览名称为“身后”,这已经是一种对于未来的预测。

《潜能》1980年

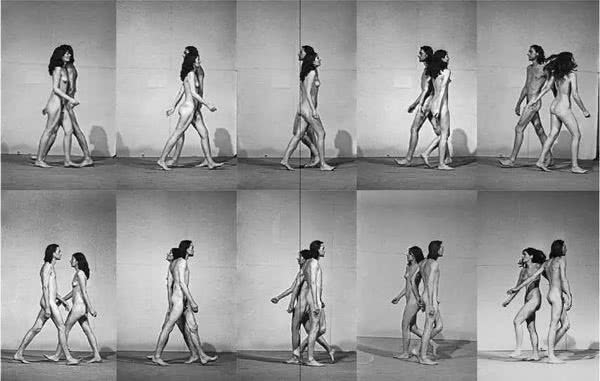

《空间中的关系》1976年

本·鲁克:“身后”也和“遗产”有关,多年来,这一概念一直是行为艺术界争议的焦点。不同于一些艺术家,你用影像来记录自己的作品,这是一项重要的决定,得益于此,这些记录如今留存在博物馆收藏中,每个人都可以进行观看。此外,这一概念还涉及到通过“再表演”(re-performance)来重温行为艺术作品——考虑到你2007年在古根海姆博物馆呈现的“七件简单的作品”(Seven Easy Pieces),可以说你也是这一方面的开拓者。

玛丽娜·阿布拉莫维奇:遗产对我来说无比重要。我的母亲非常热衷于记录,所以,我从很早的时候就开始学习记录我在生活中做过的每一件事,我收到的每一封信,我做过的每一场展览。通过遵循一定的规则,过往的作品可以被“再表演”。我有25年的教书生涯,教不同国家的年轻艺术家。我创造了“阿布拉莫维奇法”,将其命名为“打扫屋子”,以此来告诉他们如何创作耗时很长的艺术作品。在“艺术家此在”的展览之后,我还用这种方法来教育大众,通过某些联系,从而能够更加专注于长时间的表演。对我来说,遗产有重要的意义,因为当你已不在“现场”的时候,你可以去回顾自己的生活,审视你做过的事。遗产是让我决定要将行为艺术带到博物馆中的首要因素。

当然,我的作品里有很多危险的元素,我不会让年轻的艺术家去进行这样的“再表演”,我会进行选择。例如,最近经过重新演绎的一件作品是《海景房》(House With the Ocean View),整个表演持续12天,全程不能说话。

“艺术家此在”(2009)展览现场 Courtesy the artist and Sean Kelly Gallery

《海景房》(House With the Ocean View),阿布拉莫维奇,2002年在MoMA表演现场

本·鲁克:这件作品在当下似乎获得了新的意义,因为它和每个人在隔离期中的经历非常贴近。

玛丽娜·阿布拉莫维奇:没错。近来我被问到很多次:人在隔离期能够做些什么?人们非常害怕独处,害怕什么事都不做。但是我一直说,什么都不做正是做些什么的开端。我认为这是非常深刻的哲理。当你什么都不做的时候,你会获得一些新的感受,你的知觉会更加深入,你对世界的感受以及对于时间的理解会变得不同。现在的人们只想要娱乐,只要和朋友在一起,度过美好时光。但是真正的“美好时光”应该始于改变自我。

(本文编译自《The Art Newspaper》的《‘It is dangerous for artists when the events of the day change their work’—Marina Abramovic on art and the coronavirus pandemic》一文,部分内容听译自其广播《Exclusive: Marina Abramovic Interview》)