《黄虎张献忠》:从豹子、羔羊到老鼠的历史演进

蒋蓝作品书评系列——

从豹子、羔羊到老鼠的历史演进

港台新史学代表人物杜正胜曾在《什么是新社会史》一文中说明旧史学以王朝更替、政事兴废、人物褒贬为研究重点,新史学则应更多关注民众生活、民族群体、思想宗教、礼仪风俗……

杜正胜先生此论,可能是一小部分有觉悟并有前瞻意识的历史研究者的共识,它体现了新史学、或者说新社会史研究者们强烈的人民性,以及改革由读者确定研究方向与成果产出的自觉性。

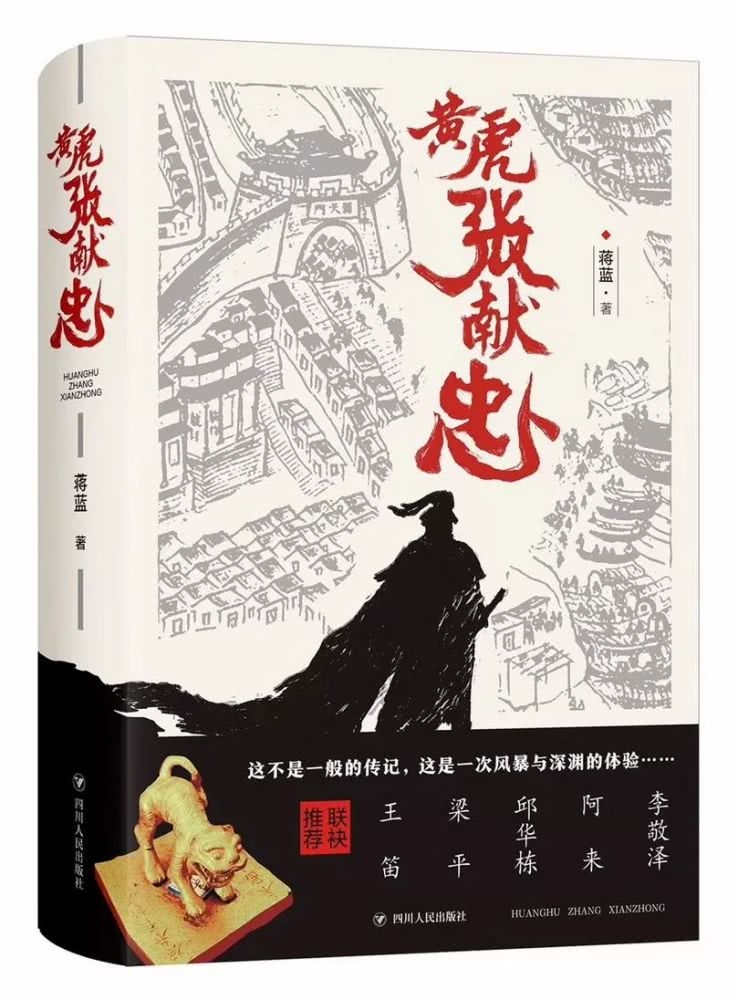

将“民众生活”放在新史学之首,这无疑为历史研究者们洞开了一个无限深广的学术新路径。其实,早在20世纪初,针对传统史学而产生的“新史学”思想就曾孕育出了众多文化史论著。揆诸近几十年来的张献忠研究,正好可以窥见旧史学与新史学的明显过渡,即从张献忠一人的人物褒贬转移到明清异代之际的巴蜀民间社会研究,而作家蒋蓝新近推出的著作《黄虎张献忠》(四川人民出版社,2019年7月),则完全可称新社会史写作的典范。

在自序中,蒋蓝有一句话,可视为对这种典范写作的题解:我不得不采用一种“悖论写作”,就是为了进一步贴近黄虎十分特殊的个人气质与那一个永难忘怀的破碎时代。

将社会史的视觉再打开,将“民众生活”剖得更细腻,用一二人作为历史的带路人,在破碎时代中去观照万千人,这正是《黄虎张献忠》的可贵之处,也是其非虚构写作的成功之处,它证明了“人民性”的新史学关注方向,毫无疑问可以引领时代的阅读风尚。到这里,热闹的“旧史学”完成了到新史学的完美过渡。

以“豹”解“虎”:

二元交替下的张献忠形象

必须指出,近年来的张献忠研究是有欠缺的。

意识形态的影响固然是其中的主因,大学者和小作者叠床架屋式的陈陈相因、投机取巧恐也不能忽略。

围绕张献忠“杀人”这个历史悬疑问题,构成了张献忠研究的主要内容,但鲜有涉及其“杀人”的深层原因及其对巴蜀大地构成的影响,尤其是有幸遗留下来的族群性格、精神塑造,是否和这次“大屠杀”有关系,颇值得系统研究。此外,即便是对张献忠本人的研究,也较少从其作为普通人的角度有新的成果。将传播学的“画像理论”移植到历史人物的研究上来,我们发现,张献忠的形象其实一直是模糊的,原因正在于,或“英雄”或“屠夫”的非此即彼二元交替论证以及循环往复,忽略了历史人物评价的二元混合论。揆诸近年来的张献忠研究著作,“黄虎”的标签化便是这种二元混合论的有益尝试,它非但没有影响到张献忠的画像,反而让其人物形象更清晰。

蒋蓝运用的方法,是抛弃“英雄”和“屠夫”的历史画像,用二元混合的“黄虎”标签重新解构这个复杂的人物。“黄虎”之谓,让这个人物充满了暴烈的动物属性,这也为如何客观理解其“杀人成性”的生理和心理动机找到了依据。“黄虎”的定语一旦经由这个文本锁定,极有可能便成为张献忠的专属标签,文献的来源和其对张献忠人性的深刻剖析,让这个专属标签极有说服力。文学的创造为历史解构提供了一种可能。这是蒋蓝经由文学为历史研究作出的贡献。

然则,为何是蒋蓝而非别人解构出了“黄虎”这个文献中早已经存在、但并未标签化的形象?蒋蓝少年时有一段非常长的学武和江湖游击经历,个人气性上和未举事前的张献忠有诸多相通之处,更准确的说,他更能捕捉到张献忠非同常人的成长历程和心理动机。成年后弃武从文,蒋蓝更以“豹子头”自称。早前出版的《豹典》(2016年,东方出版社)里,蒋蓝调动了自己的所有阅读储备和情感储备,完成了对豹子这个另类的动物具有开创性的传记。作为汉语里第一部关于豹子的辞典式散文,《豹典》里包含了关于豹的知识、神话、传说、寓言、故事和诗,是一部关于豹的“百科全书”。蒋蓝以作者之豹的身份隐伏于辞典之中,以其人性中的“动物性”,接近真正的动物,从纹理到内质解构了豹子的全部身体密码。

在《黄虎张献忠》里,“豹子”蒋蓝和“黄虎”张献忠,隔了历史时空进行了一次相互的“打望”和“对话”,气性和气息的相对接近,让“黄虎”放下了武装与戒备,在“豹子”面前裸裎相对。“黄虎”隐秘的内心世界,在“豹子”面前也袒露无遗。而在虎豹的动物性遭遇里,“豹子”偶尔具备了比老虎更强悍的内心定力和外在爆发,它可以居高临下,以一种威压和逼迫,深度透视出“黄虎”的外强中干和溃不成军。“黄虎”的内心表露,虽然不成体系,逻辑混乱,秩序颠倒,但“豹子”的言说却充满严密的章法。在《黄虎张献忠》一书里,从老虎的喻体与本体,到“黄虎”的身世和形象,到“黄虎”的浓情快史,再到“黄虎”诗作和制式文告的风物分析以及动物性,以及“黄虎”对虚无的开炮,都堪称张献忠研究中具有创辟性的贡献,由此,面目模糊的张献忠,经由蒋蓝豹子式的语言和逻辑解构,变得面目清晰起来。我敢说,这是迄今为止,最能全面认识张献忠其人其性其作为的文史融合之作。

以“豹”解“虎”,这是蒋蓝作为非常之人的非常之遇,诚如文学评论家李敬泽所言:蒋蓝之文,如怪石嶙峋、如藤萝缠绕,如石破天惊、如厉鬼夜哭,如被狼群般的思想所追迫,如被四面八方的狂风所撕扯,如此之文,正该写如此之人。斯语正是以“豹”解“虎”之的解。

驯若羔羊:

“黄虎”屠刀下的社会群像

梁启超曾说:善为史者,必无暇断断焉褒贬一二人,亦决不肯断断焉褒贬一二人。“无暇”与“不肯”,这是“善为史者”应有的智识:他必须学会让更多的历史小人物站出来说话,并通过他们揭示民众生活的细微末节,揭示他们共同的性格特征,并从中找到历史悲喜荣辱的成因。

在《黄虎张献忠》里,蒋蓝在饶有兴致为张献忠画像的同时,也不忘将“史文”融合之笔转向明清异代之际的蜀中民众。他对蜀中社会群像的描绘可谓细腻而深刻,既充满了悲悯与同情,也饱含着暴力屠刀下驯若羔羊的疼痛和耻感。士子们的引颈受戮,“武状元”张大受的旋荣旋哀,都是乱世里普通人悲剧命运的投影。此外,他对欧阳直、傅迪吉、方亨咸等小人物的关注,正是基于对新史学、尤其是社会史的特别留心,他们各自成章的传奇经历,既为“黄虎”刻画的主线服务,也为社会史的典型书作出了特别的贡献。

欧阳直在乱世中的逃命史以及存活史堪称传奇,而他逃命以及活下来的过程中所亲身经历以及所见所闻而记之文字的《欧阳氏遗书》,无疑是这一段历史下管窥社会群像的珍贵文献:匪乱、虎患、屠杀、食人……明政权、清政权、大西政权交相错落却又三方乏治的情境下,普通人苟全性命何其难哉,而欧阳直在书中留下来的千古名言“天下未乱蜀先乱,天下既治蜀后治”更成为对四川历史宿命的高度概括。

傅迪吉的编年体自传《五马先生纪年》,在《黄虎张献忠》一书中,同样承担了对社会史的揭示功能。一个平凡人在历史洪流中的反思,放在今天看来仍然非常深刻,他记录了张献忠诡异的“剁手”令,记录了兵僰下简州的民生现状,记录了大量不劳而获并逐渐成为地方“干滚龙”的“懒人”。“他于生命之痛的峰巅发出的呼叫,冷雨一般浸透了成都平原的千里沃野。”,他的反思和记录,被史家任乃强认为是“记载明末四川社会实况最佳的一部资料。”蒋蓝对这些资料的重视,并将其有效裁剪并使用在书中,形成了社会史揭示的有效补充。

方亨咸《记老神仙事》同样具有揭示明清异代之际四川社会史的作用。大西军中的老神仙,具有稗官野史的种种特征,本难登上新社会史揭示的大雅之堂,但他在张献忠营垒里游走的身影,同样在庄重的正史里有记录,他的与虎谋皮,他的虎口拔牙,他的为虎作伥,他最后的虎口脱险,都具有社会史价值。蒋蓝当然并不只是把他作为一段传奇来看,他是想把这个人物作为特殊历史情境下的典型,植入他对社会群像的道德拷问与精神批判。

“鼠”性褒扬:

蜀中乱世中的另类英雄

《黄虎张献忠》里,最让我们内心激荡的,还是少数乱世中的另类英雄,他们对今天的蜀人精神究竟产生着什么样的影响,这是蒋蓝试图在这部著作里寻找的答案。

明崇祯朝武进士杨展对张献忠的顽强抵抗,是群体羔羊化历史中最为阳刚的另类个案,一定程度上也代表着今天的蜀人精神。蒋蓝在江口沉银的历史叙事里宕开一笔,细细铺陈杨展的抗暴斗争,于急鼓繁弦中静心为另类英雄立一传记,显然有历史寄托,这个寄托指向“蜀乱”后期蜀人的精神遗传。巨流中的羔羊早都顺水东流,而砥柱中流的英雄从未折节,蜀人精神中的顽强基因,或许正是从这样的乱世中历练而来。

而那些蜀王宫里以柔弱的女儿身段,意图以一人之力刺杀张献忠不成,最终身死的奇女子,更是蜀人精神的另一种写照。历史殷鉴不远,花蕊夫人“十四万人齐解甲,宁无一个是男儿”的慨叹言犹在耳,这些弱女子就站出来了。她们本可以苟且,却选择了冒险;暴力屠刀下的杀戮,大多数人只能自顾保全,她们却选择以卵击石式的复仇。“宁为玉碎,不为瓦全”,这是怎样的一种精神,这是《黄虎张献忠》里最振奋人心的一段历史。蒋蓝为女子昭传,非因血腥下的怜香惜玉,实为社会史书写所需的普通人命运所感,这是文学家历史心量的最好表达。记住张献忠的同时,我们需要在大历史的罅隙里,认真发现并记住她们的名字:琼枝、紫燕、许若琼……

杨展和这些奇女子们,他们在乱世中的表现,书写了怎样的蜀人精神?这一段蜀人的痛史,究竟为后世留下了怎样深刻的影响?

以“川耗子”称四川人,最早见清人赵翼《陔余丛考》,言“明代呼蜀人为川老鼠,以其善钻”。我以为这个称谓和张献忠乱蜀之后的四川民间生态大有相关,兵戈板荡之下,蜀人呈现出了顽强的生命力与繁殖力,并以非常快的时间恢复了四川的社会发展,不能不说是一个奇迹。“黄虎”成灾,但似乎对老鼠这样善钻而能应变的小动物无可奈何,杨展是鼠性的一种,那些乱世英雌们也是鼠性的一种,他们合力为“川耗子”正名:顽强生命力、机敏轻疾、多智善谋、繁衍能力强大,正是今天我们需要褒扬的蜀人精神的内核。蒋蓝在《黄虎张献忠》里,将蜀乱之后的精神遗传作为一条隐伏的历史线,通过乱世中的另类英雄传奇作了粗浅的勾连,但并未明宏特张,殊为可惜。

狐狸机巧:

“史文”融合下的博雅精深

思想家以赛亚·柏林将学者分为两类:狐狸型和刺猬型。这个比喻源自古希腊谚语:“狐狸多机巧,刺猬仅一招”。狐狸型学者如百科全书,洞察万变、无所不知,但思想散漫缺乏深度;刺猬型的只思考大问题,注重思想的创发,但并不博雅。有人曾以刺猬方之钱锺书先生,意思是说他无所不知但缺少思想的创发。

不过,即便是一种雅谑,当今也没有多少人能够成为一只够格的“狐狸”。至于兼有“狐狸”的机巧与精一思考的“刺猬”两种能力的人则更是凤毛麟角。以“豹子”自谓的蒋蓝在文史领域的深耕勤耘,使得具有了“狐狸与刺猬”兼而有之的气质。

《黄虎张献忠》作为一个另类的文史融合文本,在文体学上的贡献值得一说之处,即蒋蓝一直以来高扬的非虚构写作与想象的关系。蒋蓝认为,一个非虚构写作者,应该竭力成为真实与真相、历史与文学的福尔摩斯。我们面对的过往历史与情感,像是面对一地的碎片,我们并不知道碎片原初的制形,被哪些“温暖的大手”紧握,或者被一双玉指点染。甚至,它就是庄子语境里井边的一只粗心大意的瓦器,玉碎之际,竟然发出了雷鸣之声。

但是,碎片的弧度与缺口,乃至藏匿在断口间的光,逐渐都在指向一个形式,一个统摄碎片的气场。“我的手指捡起的每一块碎片,都是缺一不可的,我会根据碎片与碎片之间的划痕,让它们逐一归位。我的手指不断在凹陷之处,分泌虚拟的美学硅胶,直到硅胶在空气里定型为现实主义的托举,以便于我的手从一袭丰腴的削背向下滑动时,能够在腰线处触及到腰窝,奇迹一般蜂起的凸凹叙事,蜷缩于此。”这段自语,不妨看作蒋蓝文史写作的方法论,在面对线头奇出、思路纷纭的历史底稿和历史谜团时,这样的归位方法或者说归位能力,显然跟写作者的视野、判断以及严谨的学术甄别有关。

但是,文史融合的非虚构写作,注定会遭遇缺失,遭遇缺席,遭遇出走。

在事态演绎的中途,作者只能目测、推测缺失的碎片制形,以及它承担本职工作的轻与重,他的想象性碎片修复,必须尊重它的邻居们的同意。我们不能把一个门户大开的娘们,打扮成双腿紧闭的石女。

再者,蒋蓝认为,非虚构写作与虚构无缘,这并非意味着,非虚构写作的空间技术的窄逼。这就意味着,碎片必须符合历史语境的语法,回到真实。作者使用的粘合剂,里面的确有他赋予碎片弧度、制形应该具有的情感与语态。也就是说,作者在作品中赋予的文学语境,必须是在从属历史语境的前提下,才来做文学叙事所固有的,去圆润干燥的、干瘪的史料的美育工程。这就是达到真相。历史追求真实,就是碎片;非虚构写作追求的,是碎片拼合起来的整体,这就决定了我们已经赋予了碎片以美的和谐,这是真相。因此,前面所述的文史融合,准确说应该是“史文融合”。

那么,《黄虎张献忠》在写作上究竟有怎样的突破?

我以为,《黄虎张献忠》在写作上至少有三个突破:其一,这是近四十年来,汉语出版界出版的第一部涉及张献忠的非虚构力作。它打破了以往历史小说、外传、学术论文、民间故事的四个向度,用跨学科研究的方法,以跨文体的落地写作,展示了复杂时代一个分裂人格的形成过程。

其二,《黄虎张献忠》采用的“悖论写作”,彰显了反讽修辞之于历史复杂人物的书写的广阔空间,悖论修辞所产生的词语张力与语义龌龊,打破了窄逼的寻常历史题材书写的窘迫语境。在蒋蓝的笔记里,我们试看这样一段描述:“张献忠怒不可遏,突然又泄气了,渐渐的,静如锦江春波。他像书生掏出毛笔那样,缓缓把长剑拔出,蜀犬吠日,兵器发出一声嘤咛。他半闭着眼挥出,四两拨千斤,官员们肥硕的脖子或者劳动人民坚强的手臂,枯枝一般断开了!远远没有达到少年时节那种雪刃劈柴的快感。不同之处,在于劳动人民的手臂要扎实一些,他必须略微用一点臂力。张献忠手臂肌肉虬起,他两袖清风,春寒料峭的清晨,碎雪与成都南面御营坝怒放的梅香共舞,他飘然独行,偶尔向分崩析离的城廓挥手致意,在血海之间踏雪无痕……”

其三,作家蒋蓝甄别了许多历史材料与现实传闻之间的关系,首次厘定了多处从未被相关研究者所留意的重大事件:比如厘定了雅安高、杨土司与张献忠的天全县血战、纠正了所谓“张献忠主动出川抗清”之类的惯性错误。《黄虎张献忠》是历史借助于文学完成的一次“历史性”纠偏。

作者简介

庞惊涛,四川南充人,居成都。自署云棲阁主,号守榆居士。四川省作家协会会员,成都文学院签约作家,成都作家协会散文委员会主任。钱学(钱锺书)研究学者,蜀山书院山长。有《啃钱齿余录—关于钱学的五十八篇读书笔记》、《钱锺书与天府学人》等著作。

本文发表于2020年3月4日的《中华读书报》。本期推送为完整版本。

图

本期图片来源于网络,全部为梵高的油画作品。

豹子头荐书——