我对赵之谦的理解(腾讯网)

2020-03-14

2020-03-14

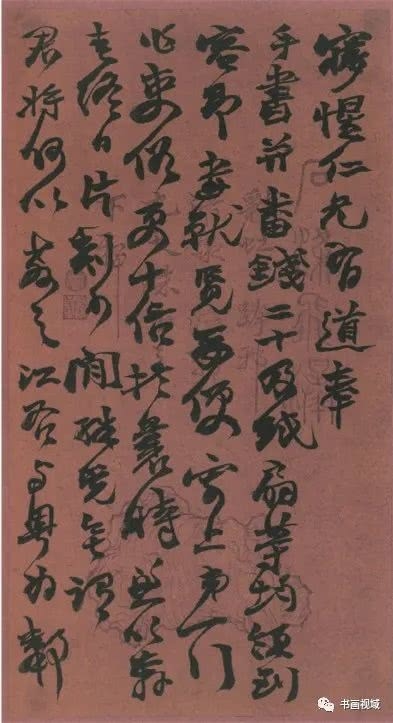

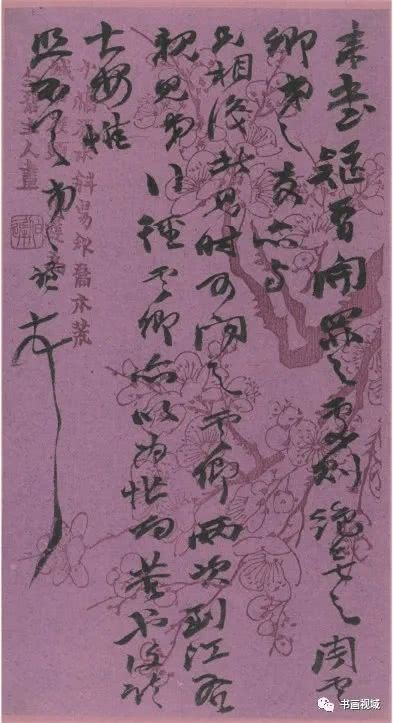

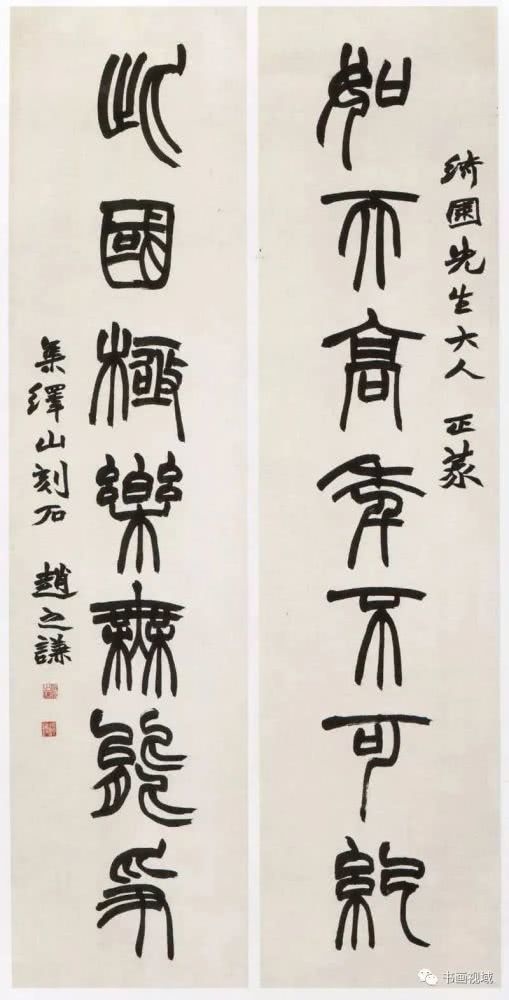

赵之谦(1829年~1884年)

本人可能没有想到,他身后所获得的有关评论,会是那样的不同,褒、贬是那样的尖锐与激烈。讨论这些评论,有助于认识赵之谦书法艺术的独特性,也有助于认识清代后期以来书法发展的一些问题。态度相反的评论发生在赵之谦所从事的书法篆刻的各个领域,本文因为篇幅和写作时间的关系,不能充分展开,所以主要集中提出了关于北碑的部分,以向大雅方家求教。

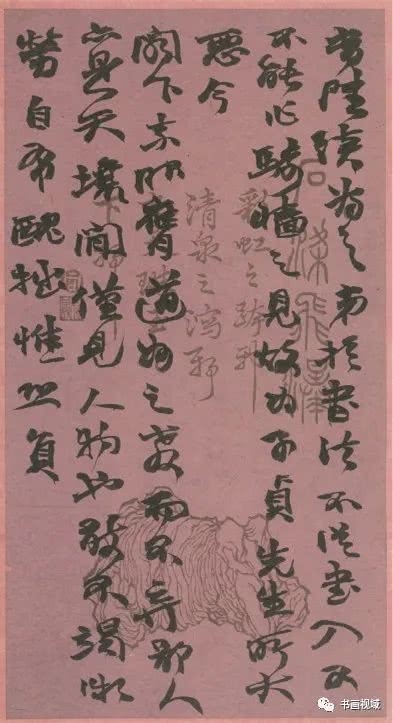

对赵之谦北碑书提出最为尖锐批评的,是康有为的《广艺舟双楫》,说:“赵撝叔学北碑,亦自成家,但气体靡弱,今天下多言北碑,而尽为靡靡之音,则赵撝叔之罪也。”[]对于这种指责,后来的评论家完全赞同的极少。但是,一些评论或多或少是同意“靡弱”这一判断的。例如,张宗祥先生说:“独惜一生用柔毫,时有软弱之病。”[]此外,有的评论认为,赵的弊病在于太熟(符铸说:“其他各体,亦咸精熟。惟论者谓其稍有习气。董思翁论画云:‘当于熟中求生。’撝叔之书,恐正坐太熟之过。”[])

然而张宗祥与符铸对赵之谦总体上却是赞赏的。张说:“撝叔得力于造像而能明辨刀笔,不受其欺,且能解散北碑用之行书,天分之高,盖无其匹。”[]符说:“其作北魏最工,用笔坚实,而气机流宕,变化多姿,故为可贵。”[]此外,向燊明确反对康有为的批评,认为他的结论太尖刻:“论者至指为北碑之罪人,则又不免失之过刻。”[]他对赵之谦是颇为推崇的,他说:“撝叔……深明包氏钩捺抵送、万毫齐力之法,篆、隶、楷、行,一以贯之,故其书姿态百出,亦为时所推重,实乃邓派之三变也。”[]

为什么会产生如此截然相反的意见?

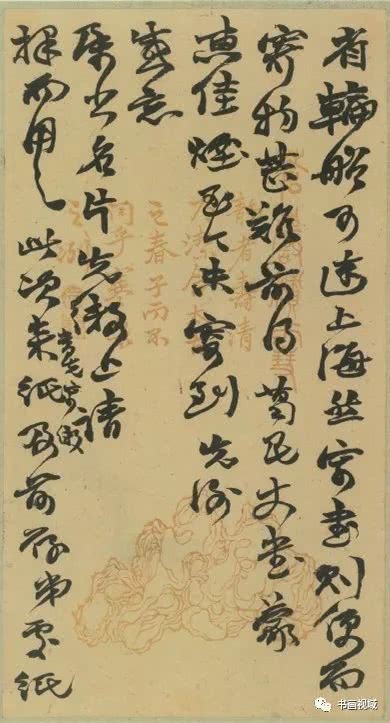

首先是因为赵之谦本人的艺术创造和艺术风格是独特的。赵之谦具有非常高超的调锋遣毫的能力,重视“书写”而反对“做作”,他的点划,基本都是由笔锋正常运动“写”出来的,所以有很好的连贯性与生动性,没有描头画尾和故意的颤抖残破——在观者看来,就是“精熟”、“气机流宕”。他对字形、字势的领悟显然也是杰出的,所以他的结构,不是生硬地“摆布”出来的,而是随笔势、字势,在笔画自然生动的流走下“生成”的,因此有很好的灵活性与多样性——就是观者感受到的“变化多姿”、“姿态百出”。

这两个特点,与当时一些书家刻意表现北碑形质所用的残破颤抖、外方内圆等手法,大不相同,甚至有些背道而驰——从某种意义上说,虽然他写的是北碑,但是与传统书法所表现出来的气质,有着某种相似性。所以,有人认为赵之谦的楷书,并非纯粹的北碑,而是所谓的“颜底魏面”。

康有为习惯于北碑中雄强刚猛或恣肆奔放的部分(他所大加称赞的北碑十美——魄力雄强、气象浑穆、笔法跳跃、点画峻厚、意态奇逸、精神飞动、兴趣酣足、骨法洞达、结构天成、血肉丰美,[]几乎都在这一方面上),无法接受赵之谦的这种精神气质,这反映了康有为个人审美趣味的偏好,本来不足可怪。环肥燕瘦,各有所好,是审美鉴赏中常有的现象。

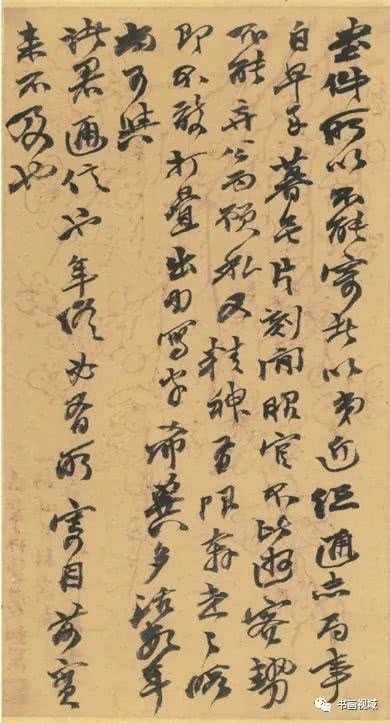

但问题显然不这么简单。康有为把赵之谦看作了历史的罪人,这就涉及到了对艺术家的历史价值的判断。进入这个层面,普通审美鉴赏的偏嗜,应当被冷静客观的科学分析所代替。沙孟海先生对此的看法,是非常有代表性的,他说:“把森严方朴的北碑,用宛转流丽的笔子行所无事地写出来,这要算赵之谦第一副本领了。他也是取法邓石如的。不过他没有邓石如那般魄力,所以他的作品,偏于优美一方面,拙的气味少,巧的成分多,在碑学界,也不能不算一种创格,虽然有好多人不很赞重他。”[]后来又说:“楷法全是北朝碑版的风神,亦是独步一时。……赵之谦相信包世臣的话,半生寝馈于魏齐碑版,使尽气力,用柔毫去摹拟刀刻的石文,转锋抹角,总算淋漓尽致。……赵之谦的时代既然还未提出碑版的写手刻手问题,他是写北碑的专家,带头使用毛笔摹习刀痕,千辛万苦,可想而知。”[]他所说的“巧的成分多”、“偏于优美一面”以及“用柔毫去摹拟刀刻的石文”,其实与批判者所说的“靡弱”,指的是同样的内容,就是赵之谦流畅生动、自然多姿的那些技巧。

沙老本身的书风也是拙朴雄强的,但是,他并不因此而否定赵之谦的独特创造。他客观地指出了赵之谦的艺术手法(特别是笔法)在清代北碑书法发展史上所具有的开创性,给了赵之谦以恰当的历史地位。这反映了沙老作为评论者令人敬佩的学术态度,以及作为历史学者的卓越史识。这样的判断,没有人会表示反对,因为,在北碑领域内,那是难以否认的事实。

然而讨论还可以深入。我们注意到,上述的各种评论,都把赵之谦定位在碑派的重要书家这一点上。我想,如果联系清代后期书法发展出现的新变化,那么,这样的定位,就会低估赵之谦的艺术创造的历史意义。

清代复兴篆、隶、北碑,不仅仅是取法对象的改变问题,更重要的是审美趣味的迁流问题。对质朴庄严、雄健浑厚的阳刚之气和淋漓酣畅、自由不羁的洒脱气度的追求,是清代中期以后人们的一个重要的审美预期。这使得许多艺术家忽视了非常重要的艺术资源——传统的行草与唐楷,造成了古代许多优秀传统的中断,同时篆隶北碑内部却出现了许多问题。清代后期的一些有识之士敏锐地意识到,篆隶北碑与传统行草之间,不能截然分割,而应该是合则两美、离则两伤的关系。因此,一个新的审美趋向逐渐形成,这就是:融会中国书法两大传统——篆隶北碑与传统行草。

笔者认为,赵之谦的艺术创造表明,他不仅是清代最重要的碑派书家之一,更是清代后期走向碑帖融会这个书法新趋向的先行者之一。众所周知,赵之谦是一个全能的艺术家——诗、书、画、印,无所不精;也是多方面的学者——经学、地志、金石,素有研究;他甚至还是一个围棋能手。他在各个领域之间穿行,撷取彼此的精华,相互融通,这才成就了他震烁古今的篆刻与绘画。

同样地,在书法内部,他也进行了艰苦的融会贯通的努力。他那“宛转流丽的笔子”所造成的“巧的成分多”、“偏于优美一面”的特点,在形式上固然仍然是“篆隶北碑”的,在精神上却与“传统行草”息息相通;他“解散北碑”化成的行草,更是冲破碑、帖隔阂的一个宁馨儿。他事实上已经找到了融篆隶北碑与传统行草于一炉的方法,使两大传统资源有机地整合在了他的作品中,从而形成了清代书法史中的一个不可忽视的“创格”——赵之谦的风格。他改变了人们秉持已久的审美期待,指出了篆、隶、北碑在审美风格创造上可有的另一种选择,从而事实上打开了一个更加广阔的审美领域,开拓了一条更有包容精神的艺术创造之路。

这一风格到现在仍然散发着独特的魅力。从清代后期到民国,我们清楚地看到,书法艺术的总体发展趋势,正是综合与融会,从而形成了多元发展的艺术格局。这一趋势,随着现代世界的发展,正在走向更加广泛与深入。在这条道路上,赵之谦远远地走在了前头。