70年看上博|书画鉴定的“巨眼”,如何传承

作为一家海内外驰名的大型中国古代艺术博物馆,上海博物馆自1952年成立以来,一直坚持以收藏、保护、研究中国古代艺术为己任,且尤重文物研究与保护的传承,七十年传承,文脉在兹。

澎湃新闻与上海博物馆独家合作推出的系列报道“70年看上博”,本期关注的是古代书画鉴定与研究的传承,这向上可追溯至谢稚柳等老一辈学者的鉴定“巨眼”,钟银兰、单国霖则是上博培养的古书画鉴定承先启后的一辈专家,而上博年轻的书画研究学者也正受到越来越多的关注。

《澎湃新闻·古代艺术》(www.thepaper.cn)近日专访单国霖、凌利中两任上海博物馆书画研究部主任,探寻上博书画鉴定研究的传承以及造就上博那些“现象级”书画大展背后的内在原因。

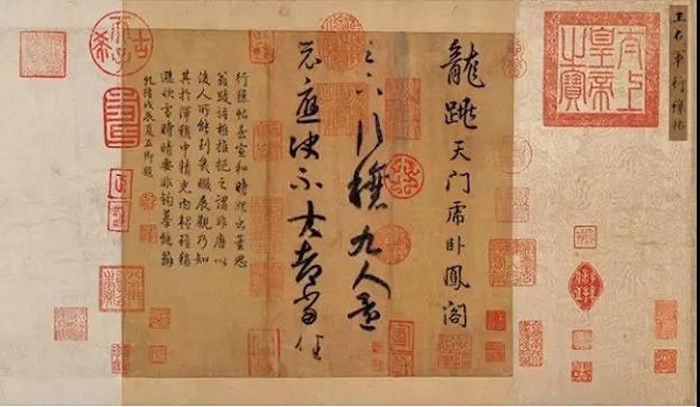

上海博物馆的历代书画收藏,素有江南半壁江山之说。其馆藏102万余件文物中,书画类一级品数量占馆藏文物一级品数量近一半,其书画藏品质量之高,由此可见一斑,所藏画史名品有唐代孙位《高逸图》、王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》等。

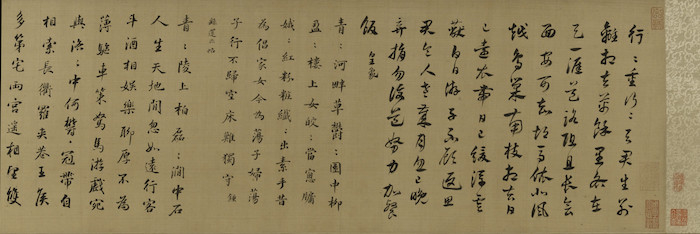

唐 孙位《高逸图卷》(局部),上海博物馆藏

古书画鉴定小组在上博

“对于文物研究来说,一定要首先会看东西,然后才会写文章。否则洋洋洒洒写几万字论文,如果论据是错的,那么整篇文章都是不成立的。”这是德高望重的上海博物馆原副馆长汪庆正说过一句话。

这句影响上博几代的话,不论放在书画、陶瓷、青铜器等任意门类,都是相通的。鉴定可以说是博物馆文物收藏、保护、研究和展示等一切工作的基础。

上海博物馆的书画收藏经历过几次大规模的鉴定和复鉴,基本奠定了当前上博书画馆藏的鉴定评级格局。其中,对上博书画收藏、鉴定影响巨大的无疑是谢稚柳先生。上世纪50年代,上海市文物管理委员会下设文物鉴定委员会,上海一流的文博专家、学者及一些收藏家参加,定期召开会议,对征集、收购的文物鉴定评级。谢稚柳先生先后任上海市文物管理委员会顾问、副主任等,上海博物馆收藏的书画珍品多数经其鉴定。

谢稚柳先生(右)

年已八旬的单国霖是上博原书画部主任,退休多年的他一直牵挂着上博的书画研究与策展。他对澎湃新闻介绍说,早在20世纪70年代,上海博物馆书画藏品中一级品的著录工作就在谢稚柳先生的指导下完成。每件一级品藏目卡片上都有谢稚柳先生手写的鉴定意见,这些用钢笔写就的文字,字很小,写得规矩仔细,而今看来尤显珍贵。之后又多次进行鉴定和复鉴工作,如2003年启动二级品的复鉴,2010年开始三级品复鉴……在上博历次大规模的书画鉴定或复鉴过程中,影响重大且最为人所津津乐道的当属1985年至1986年,由谢稚柳、徐邦达等7位鉴定大家组成的国家文物局中国古代书画鉴定小组对上博书画的鉴定往事。这次鉴定,不仅对上海博物馆收藏的大部分书画都重新做了一次鉴定,而且对当时尚且年轻的钟银兰、单国霖等后辈鉴定家的成长都影响深远。

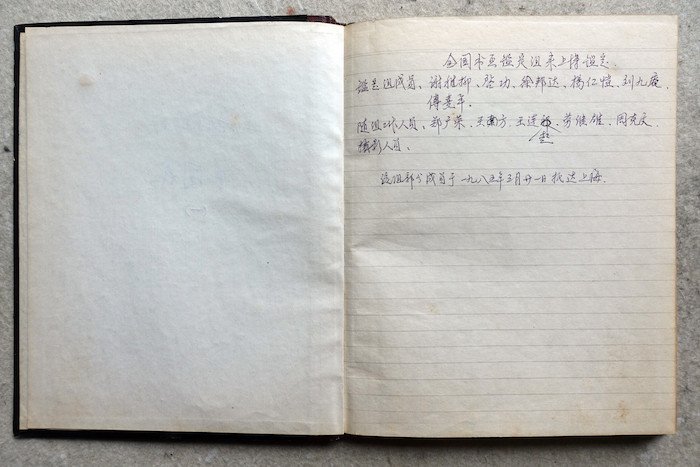

1983年,国家文物局组织了谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生七位鉴定家成立中国古代书画鉴定小组,负责对全国各地文博机构收藏的古代书画进行鉴定。1985年至1986年,古代书画鉴定小组来上海博物馆鉴定。对于这次鉴定的一些细节至今然广为流传,甚至被描述得颇为神秘,大家认为凭借专家们的不俗眼力,只用摊开看一眼作品气息,就可以对其真假、年代下定论了。

古代书画鉴定小组,图片来源:网络

2000年7月,单国霖与启功先生合影

“其实书画鉴定并不像大家认为的那么神秘,”单国霖对澎湃新闻说,那次鉴定单国霖也在场,由于他已经主持书画研究部的工作,还跟馆里提了一个要求,“老先生们鉴定的时候,书画组里的人能不能一块儿听听、看看,这是一个很好的学习机会。”

“馆里同意了,老先生们在前面看,一排七个人坐着,两旁站满了随行做记录的工作人员。我们就在后面听他们的意见,做笔记。”由于看不到正面,久而久之他们就学会了反着看画。反着怎么看呢?刚开始感觉别扭,看熟悉了,反着也能看出来笔墨。

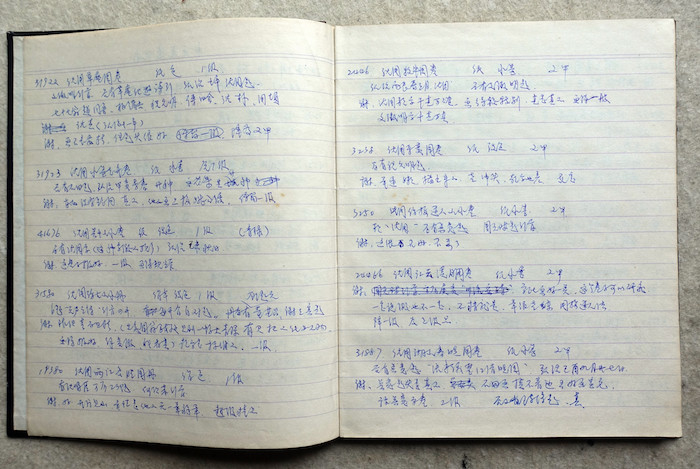

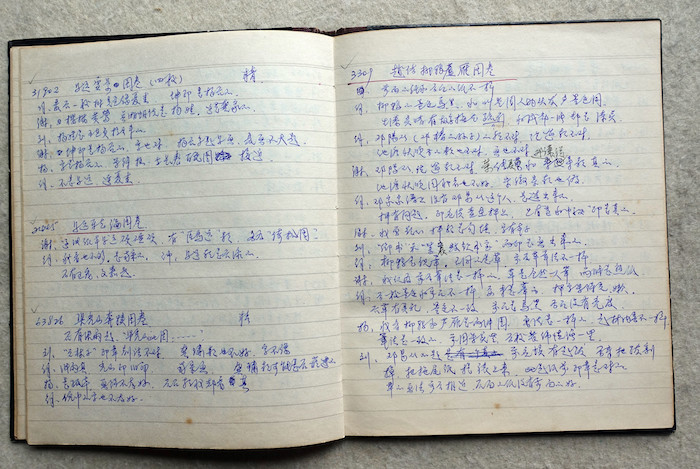

单国霖家中至今仍保留着37年前中国古代书画鉴定小组来上博鉴定时他在后面做的笔记,字迹小而工整,圆珠笔写就,先是作品编号、作品名称,比如“31881”、“王诜烟江叠嶂图卷”,然后记录每位专家的鉴定意见。

这次鉴定实践令单国霖从中领略了书法鉴定不同的思路和方法,得出了两个结论,令其受益匪浅:其一,对一件作品的鉴定要很谨慎,作品的真伪可以存在不同意见,因为鉴定权威都会有不同意见。比如王诜《烟江叠嶂图》水墨本后面苏东坡和王晋卿的题跋真赝,专家对此就有不同意见。谢稚柳先生说是真,徐邦达先生说是假;其二,从学术角度看,专家们也是各有所长,各有所短,所以要聆听不同专家的观点,再结合自己的思考。

“比如看宋元作品,我认为谢稚柳先生眼光好,因为他自己画画就是学宋元,他对这些画家的笔墨风格非常熟悉,能把握住绘画要点;徐邦达先生对著录非常熟悉,尤其是对《石渠宝笈》著录的作品,清宫的收藏如数家珍,对资料掌握得也比较多。启功先生对文献熟,他鉴定的时候会跟文献、碑刻相互引证,为鉴定提供很多重要证据。刘九庵先生对民间的小名家很熟,这跟他的经历有关,他是琉璃厂出来的,在做商品经营的时候,接触的大部分是小名家,对大名家他也熟,但是对小名家的鉴定,我觉得他的眼光最好。”单国霖说。

中国古代书画鉴定小组在上博鉴定时单国霖做的笔记

中国古代书画鉴定小组在上博鉴定时单国霖做的笔记

中国古代书画鉴定小组在上博鉴定时单国霖做的笔记

鉴定小组工作结束以后,1987年初,谢稚柳先生又带领上博书画部同事,对鉴定小组鉴定中产生不同意见的馆藏书画进行复鉴。“谢稚柳先生说,不能就这么拍板敲定,要重新复鉴一遍。但复鉴就只看宋元以后的作品,因为宋元之前的作品早有定论,即便有分歧也是早先就存在的。”

“谢稚柳先生一个礼拜来三天,我们花了一个多月,从明代作品开始,对存有歧见的作品逐一与馆藏真迹进行比照分析,提出复鉴意见。”这次复鉴对鉴定小组的鉴定意见也有所修整,对个人眼力的提升更是多有裨益。之后由于谢稚柳先生生病,对清代作品的复鉴工作被迫中断。

谢稚柳逝世以后,就由钟银兰、单国霖带领馆内书画部的年轻人下库房。2003年,借着博物馆开展文物信息数字化著录工作,上博启动了书画二级品复鉴工作,像凌利中、李兰等书画部新成长的业务骨干,都是从那时候开始进库房熟悉藏品,续接上上博的书画鉴定传统。

在实践中接触书画实迹,锻炼眼力

单国霖现为国内著名的中国古代书画理论专家和鉴定专家,也是国家文物鉴定委员会委员。他从1985年开始主持上博书画研究部工作,1995年起担任书画研究部主任,直至2012年从任上退休。

他是那个年代为数不多科班出身进入到博物馆工作的专业人员。1965年9月,单国霖从中央美院史论系毕业,通过工作分配进入上海博物馆。在央美课堂上,给单国霖上“书画鉴定”课的先后就有张珩和徐邦达先生,他们可以说是单国霖书画鉴定的启蒙老师。4年的专业学习,也为其打下很好的学术基础。

不过真正帮助他开启书画鉴定大门的,还是在上博工作之后的历次实践。

入职上海博物馆后,单国霖先参加“四清运动”,1966年-1976年间,由于各种运动,上博博物馆的业务工作长期处于停滞,也难以观摩到馆藏的书画实迹。

1996年,单国霖赴比利时与徐邦达、杨仁恺等在尤伦斯子爵家观摩书画

钟银兰与单国霖(右)在菲律宾华人企业家庄万里之子庄长江家鉴赏书画

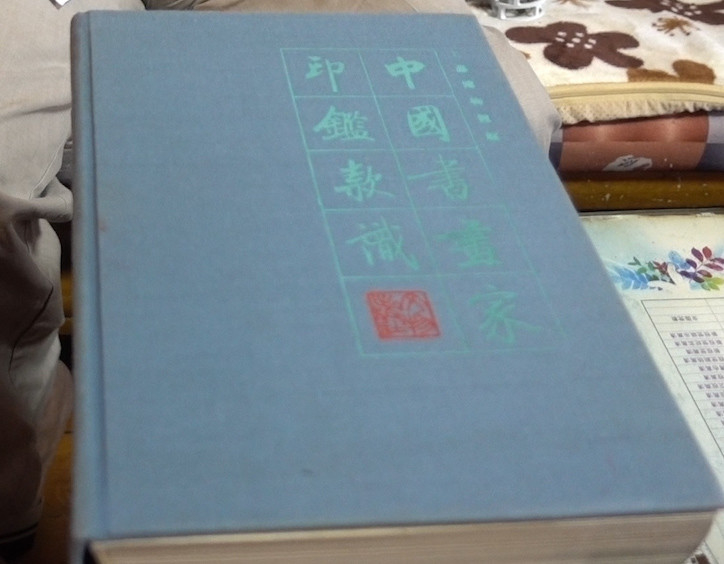

“幸运的是我遇到了一次学习书画鉴定的极好机会。”单国霖对澎湃新闻说,1974年,随着业务工作的逐步复苏,上博陈列部原主任郑为先生提出了编著一部《中国书画家印鉴》工具书的计划。 这本书一编就编了8年,书中收录了历代书、画家1220人;印鉴19500余方,款识3800余条,为从事书画鉴定工作的研究者提供了很大的便利。

单国霖说,正是因为借编选印款的需要,包括他在内的工作小组能够进库房观阅书画藏品,按人名将每家作品集中观看对比。在郑为、承名世、夏玉琛、钟银兰、朱恒蔚等年长专业人员的指导下,进行鉴定,确定可选用的印章和款识。那次编撰工作观阅了大部分书画藏品,除了扇面和尺牍,大致有一万余件。随后工作小组把挑选范围扩延到当时尚由文物清理小组保管的书画上面,逐箱取出书画作品进行鉴定、挑选、拍照,过目书画不下万余件,由于需要当场做鉴定,更是锻炼了随机鉴定能力。

《中国书画家印鉴》

《中国书画家印鉴》内页

这是单国霖关于书画鉴定工作的第一次实践,也是他第一次大量接触文物实迹、锻炼眼力的过程。之后他在不同场合都要提及这次经历,是想通过这次经历告诉年轻后辈:从事书画研究,业务上想要有所收获,特别是在鉴定道路上要提高眼力,不是一蹴而就的,必须要经历一个艰苦学习磨练的过程,而关键是要多接触实物。

另一次对单国霖学习书画鉴定产生重要影响的学习实践机会就是此前提及的,1985年至1986年,由谢稚柳组长与徐邦达等七人组成的国家文物局中国古代书画鉴定小组进上海博物馆的鉴定活动。而谢稚柳先生因其与上海博物馆的特殊渊源,无疑又是对单国霖在鉴定领域影响最深的人。

“鉴定,它是要靠积累的,你对这个画家原来不是很熟悉,但是看过十张、一百张,总归会有印象。”单国霖说,“谢稚柳先生有一次给我们讲课的时候就说,要能鉴定一个书画家的作品真伪,首先要熟悉他的风格面貌,同时将他的各时期代表作品记在脑海里,成为一个样板,鉴定时以此对照,就有把握了。”

再说回那本印鉴,近40年过去了,《中国书画家印鉴》依然是今天许多古画鉴定工作者的重要参考。它之所以重要,是因为从鉴定角度而言,书画家印鉴也是判定一幅作品真伪的重要因素。

宋 艳艳《花卉草虫图卷》(局部)

宋 赵佶《柳鸦芦雁图卷》(局部)

“比如在工作中,我们时常能发现不少在大小、印文、篆刻刀法等方面完全相似的摹拟某些著名画家的印章,比如清代画家朱耷(八大)竟有三套以上,而不同套印章钤印的画幅,它们的水平、技法乃至款识都有出入,这显然就涉及到书画本身的真伪问题。类似情况也存在于沈周、石涛、恽寿平、虚谷等大家的作品上。”

单国霖提到,上博古书画鉴定专家钟银兰,因其对八大作品及身世史料如数家珍般熟悉,而被同事戏称为“钟八大”,她长于对八大作品的鉴定,一部分原因也是因为她对八大的所有印章熟烂于心。

师徒相授 坚守学术立馆

谈及上海博物馆古书画鉴定,其实更要提的另一位书画鉴定专家是钟银兰。8月22日,钟银兰先生因病辞世,离开了她毕生钟爱的书画鉴定事业,享年九十岁。

钟银兰于1952年上海博物馆成立起,就通过招考被分配进馆从事文物工作,在上海博物馆从事书画鉴定长达半个多世纪。在鉴定方面,她对王诜《烟江叠嶂图》考辩、明四家的研究及对八大山人的研究上都多有建树。

年轻时的钟银兰(左二)在鉴赏古代书画

1992年,钟银兰与谢稚柳(右)在美国圣路易斯博物馆

上海博物馆书画研究部主任凌利中便是钟银兰在上博的弟子。1999年末,初进上海博物馆书画部实习的凌利中,常隔着办公桌观察钟银兰。“她当时虽然已经近70岁了,但精力旺盛,像年轻人一样朝九晚五,乐此不疲地沉浸在书画世界中。”“我那时常坐在钟老师身边,向她请教各种问题,像她的小尾巴一样。”

当然,师徒关系的真正确立,离不开时任上海博物馆副馆长汪庆正的远见卓识,“汪馆长非常重视博物馆的学术传承,尤其是鉴定接班人的培养。他反复强调在博物馆做学问和在大学做学问不尽相同,博物馆中‘鉴定’是第一位的。”

汪庆正时常督促钟银兰要在小辈中挑选一位作为鉴定接班人培养,钟银兰推荐了凌利中,于是在汪庆正的主持和单国霖的肯定下,凌利中正式成为钟银兰的弟子,开启了20余年的师徒缘分。

2006年,钟银兰(中)与凌利中(左二)在波士顿美术馆鉴赏书画

“书画鉴定在上海博物馆是一代代传承的,钟老师作为第一代上博人,但在鉴定上她不一定是第一代,她之前包括吴湖帆、谢稚柳、沈剑知等老先生都对她产生过影响。其中沈剑知先生1953年任上博文物编目组组长,也是钟老师的恩师,吴湖帆、谢稚柳先生等是文管会鉴定委员会的,上博的书画鉴定有这样一个传承。”凌利中说。

沈剑知(1901-1975)

画家、书画鉴定家沈剑知出身于海军世家,曾祖父沈葆桢,是我国近代海军创始人,曾祖母是林则徐之女。沈剑知学的是船舶机械专业,但能书善画。知名学者、报人郑重先生在《钟银兰的书画鉴定生涯》一文中提到,沈剑知当年教钟银兰学习书画鉴定,一开始教的并不是鉴定知识,而是要她写字画画。学习鉴定的前三年,沈剑知只让她临《富春山居图》,他认为“中国书画就是笔墨,每个画家的性格都从笔墨中表现出来,不懂用笔用墨,就不能深入下去。”“元代在中国绘画中很重要。中国画讲笔墨也是从元代开始。把元四家中黄公望《富春山居图》的用笔用墨都弄懂,其他画家的作品也就容易理解了。”

“我们今天还能看到钟老师在三年学习过程中临摹的《富春山居图》,能够很明显感觉到那种笔墨和气息完全是与正统文人画一脉相承的。”凌利中说,其实无论黄公望还是董其昌,都是书画鉴定的“第一口奶”,是研究中国古代书画很重要的一杆标尺。钟老师非常强调“笔性”,认为它是判断作品真伪、好坏的直接依据,而构图、造型、史料考证、鉴藏印章等是辅助证据。“钟老师常说,中国画就是这样一根抽象的线条,凭什么说这个线条是好的,是有文脉在里面的。不懂好坏,就不能搞鉴定。”

钟银兰跟随沈剑知学习过程中临摹的黄公望《富春山居图》习作

自2000年正式入职上博以来,凌利中也非常重视传承老一辈学者的治学风气,重视对实物的研究,而不仅仅是书本知识。“注重实物是美术史研究的出发点,否则就如汪馆长和钟老师等人所言,对一位书画家谈论得头头是道,论文写得洋洋洒洒,但这个画家本人站在面前的时候你是不认识的。”

多年来,凌利中从上博和海外知名博物馆的库房中发现各种蛛丝马迹的线索,拨开历史的重重迷雾,考辨出元代《丹山纪行图》卷的真实作者,发现王渊《水墨木芙蓉图》真迹,对董其昌《各体古诗十九首》卷进行辨伪及作者考……

王渊,《水墨木芙蓉图》,册页,元,美国弗利尔美术馆藏

宋珏,《临董其昌〈各体古诗十九首〉》卷(局部),上海博物馆藏

比如历代书画当中挂名董其昌的赝品很多,2002年,凌利中曾对上博馆藏的一件董其昌作品产生质疑,认为它跟自己所理解的董其昌水平有差距,于是他对董其昌《各体古诗十九首》卷进行辨伪,最后考证出上博藏董其昌《各体古诗十九首》系明代书画家宋珏所临,其品名应定为《宋珏临董其昌〈各体古诗十九首〉卷》,得到了汪庆正的肯定,并推介馆内演讲和发表于《上海博物馆馆刊》(2005)。2018年,在凌利中策划的引发巨大影响的“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”中,这件作品也作为一个具体个案进行展示,并首次采用“将库房中的文物比对过程搬入展厅”的展陈形式。

凌利中对澎湃新闻说,这种重视实物研究、孜孜以求的做学问的方法是上博老一辈专家所提倡的,也是从他们那继承的传统。“否则作品没搞清楚,在策划董其昌展览里就可能把赝品当真品展出。”“学术立馆是至关重要的,也是历任馆长坚持的一个底线。”

单国霖、凌利中谈上博书画大展的策划。 编辑 陆林汉(02:34)

对话|从“晋唐宋元国宝展”到“董其昌大展”,上博“现象级”书画展览背后

澎湃新闻:自2002年至2012年的十年,也是您主持书画研究部工作期间,上海博物馆先后举办了几个中国古代书画大展,引发文化界巨大轰动,尤其是2002年那个开创性的“晋唐宋元书画国宝展”,不仅对文博界起到引领作用,也引发观众的观展热潮,当年观众为了目睹《清明上河图》真容,不惜排队长达六七个小时,堪称那个年代的“网红展”了,当年这个展览是如何设想并落地的?

单国霖:举办“晋唐宋元书画国宝展”的背景是这样的,当时社会上尤其是中国画创作领域,刮起一股轻视和否定中国画传统的思潮,一味推重西方艺术,力图以西洋技法来改造中国画,否定中国画传统笔墨。汪庆正馆长认为博物馆要展示中国画历史上最优秀最经典的作品,让大家都知道中国画传统的博大和精美。于是在2001年,汪馆长提出举办一个“晋唐宋元书画国宝展”,他有几个设想是开创性的。一是搞强强联手,大馆合作。二是突出经典性、可观性和超越性。于是上海博物馆联合故宫博物院、辽宁省博物馆举办了这一展览。

“晋唐宋元书画国宝展”在上海博物馆展出现场

唐 阎立本《步辇图》(局部)

当时我们列出的故宫博物院的借展作品目录中包括展子虔《游春图》、阎立本《步辇图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、张择端《清明上河图》、王羲之《兰亭序》冯承素摹本、杜牧《张好好诗》等名件。其它借展作品都没有问题,唯独卡在《清明上河图》上,故宫方面认为《清明上河图》从来没有出过宫,而且比较旧疲,故不能借展,我们再三争取,也未能获许。回馆以后,我向汪馆长汇报,他说故宫博物院那么多重器都同意借了,这件《清明上河图》是妇孺皆知的名迹,而且有很大观赏性,雅俗共赏,如果不能展出,就难以引起轰动效果。于是我二次“进宫”,和时任故宫博物院院长郑欣淼洽谈,终于获准同意借展《清明上河图》,这是故宫博物院对上海博物馆莫大的支持。

顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)

事实也证明了汪馆长的远见卓识,展览开展即引起轰动,尤其在《清明上河图》前排起了长队。后来观摩此图的观众越来越多,甚至要排上五六个小时的队。普通的观众大都是为了一睹此图的风采而来的,也带动了其他经典名品的观摩欣赏。

2012年2月,单国霖和时任上海博物馆馆长陈燮君在美国纽约大都会博物馆门前

2012年2月,单国霖在美国波士顿美术馆库房挑选展品

在“国宝展”取得成功的基础上,上海博物馆后来又连续和日本各大博物馆、美国各大博物馆联合举办“书法至宝——中日书法珍品展”、“千年丹青——日本、中国藏唐宋元绘画珍品展”、“翰墨荟萃——美国收藏中国五代宋元书画珍品展”等,这在国内都是首创的,都取得了很大的效果。

从2001年到2012年的十年期间,一系列大展极大地强化和深化了对中国书画优秀传统的传播、研究和普及,中国画的创作也回到了重视传统的正道。

澎湃新闻:步入2013年以来,上海博物馆策划的书画特展逐步从原先的国宝精品展向一些主题展转变,期间相继推出“集古大成——上海博物馆藏虞山画派艺术特展”(2013)、“吴湖帆书画鉴藏特展”(2015年)、“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”(2018年)以及今年正在展的“万年长春——上海历代书画艺术特展”等。你是如何看待上海博物馆这20年间书画特展在策划思路上的变化?

凌利中:说到上海博物馆的书画展览,我认为从1996年开馆到2012年,2013年至今,正好分为两个阶段,也是大陆近二三十年书画类展览里边我们叫“两条腿走路”。从1996年人民广场新馆开馆几年后推出的“晋唐宋元书画国宝特展”到2012年“翰墨荟萃——美国收藏中国五代宋元书画珍品展 ”正好是一个阶段,展品集中在早期书画史上的一些国宝精品,即我们现在所谓的“国宝展”,这也是顺应了改革开放后一个时代的需求,无论是普通百姓还是书画专业人员的需求。比如1980年代书写美术史的人,可能天天在讲陆机《平复帖》、展子虔《游春图》,但他本人可能连《平复帖》、《游春图》实迹都没有见过。所以那10年上海博物馆推出书画类的国宝精品展,在全国都是引领性的,引起的文化热潮从原来的小圈子、专业领域渗透到广大老百姓当中,所以我觉得上博前面10年在馆领导和书画部单老师共同努力下创造这样一个辉煌。

“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”展览现场

2013年以来的将近十年是我慢慢开始主持上博的书画研究部,策划一些书画展,一方面只要时机合适我们也做国宝精品展,但是书画国宝类资源毕竟有限,再做下去,可能这条路也不一定走得通;另一方面通过过去十年的国宝展,包括上博历代书法馆、绘画馆的常设展,也为观众奠定美术史的基础框架,做了基本的普及,况且观众对国宝的好奇心与新鲜感的程度也和二十年不一样,所以从2013年以后,我们策划的学术型、研究型展览比较多,像“吴湖帆书画鉴藏特展”、“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”和“万年长春——上海历代书画艺术特展”都属于这一类型。2013年以后论影响力能够跟晋唐宋元书画国宝展相媲美的,我想是“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”,创造60万参观观众,每个观众驻足观摩超过2小时以上,画册(含加印)在展期内全部卖光。这也体现了这20年来上博在书画特展方面的两个展览思路,每个思路都可以走得通,并达到相当的影响力。

澎湃新闻:国宝精品展和研究型主题展区别在哪里?

凌利中:国宝展精品展和研究型展览一个最大的区别在于国宝展的核心是展品本身的经典性,它侧重于以学界已有共识去解读这些展品并加以普及,研究型主题展它更多是用新的学术角度、新的研究成果去解读文物,侧重于挖掘新知识,具有美术史研究的探索性、前沿性特质,这同样也是契合了当下的让文物活起来的理念,即知识越多,文物越活。

比如2015年“吴湖帆书画鉴藏特展”,不是简单陈列吴湖帆的鉴藏,而是在展览中首次提出一个学术观点,吴湖帆是中国近百年来鉴定学科的一个奠基者。以往我们对吴湖帆的研究都是从他是“海上盟主”、“画坛领袖”,但是他在鉴定上的成就没梳理过,通过那次展览的梳理我们给出了这样一个学术定位,也是首次这样提。包括2019年的“董其昌书画艺术特展”,展览也是在回答什么是董其昌,实际上董其昌大展也展出很多国宝展件,如王羲之的行书《行穰帖》《寒切帖》,怀素的《苦笋帖》、颜真卿的《楷书自书诰身帖》、郭熙的《树色平远图》、赵佶的《竹禽图》、黄公望《富春山居图》等,但这些国宝已经融入了展览展线,就为了回答展览提出的问题,“吴湖帆书画鉴藏特展”与“万年长春——上海历代书画艺术特展”亦然,甚至大家戏说这里的国宝书画成为了配角。