兰晓龙最新作品,讲述钢七连的长津湖战役

兰晓龙最新作品,讲述钢七连的长津湖战役!

唯一授权人民文学出版社出版!

《士兵突击》前传!伍千里、伍万里兄弟热血故事!

“明白祖国!明白七连!明白你自己!”

《冬与狮》序

文 | 兰晓龙

最近脑子里总是想起一个名字。

我不会说出这个名字,因为我不知道他喜不喜欢安静,我喜欢。所以,己所不欲勿施于人。

总想起来是因为他太年轻了,我难得如此认真地把他离开的那天和出生的那天做了个加减,不精确,但他还不到十九岁,实际上很多人会说,唉,他才十八岁。

唉,他牺牲了。他太年轻了。

总想起来是第一次看到他的照片,出现在最最正经的官媒。照片上的他有点懵懵然,跟他别的照片一样总在憋着乐,手上托着一个剥了皮还没来得及吃的橘子,但也许是某种金黄色包装的糕点。

身后是他用十八岁生命保卫的古老而又年轻的世界。

那副神情在野战部队是常态。看╳╳╳跟那自得其嗨便大喝一声╳╳╳。╳╳╳势必跳起来:到。啥事?

没事,老子练嗓子。其实就是想跟你开个玩笑又懒得费脑子组织玩笑。

在一个既要紧张严肃,又要轻松活泼的军营里,能被这么开玩笑的家伙通常都人缘极好。

逝者的照片来自生者的选择。一张生机盎然到有点跳脱的照片,而想记住他的人们,选定它作为他在他们心中的定格。因为他是这样,他就是这样。

我甚至感激批准使用这张照片的审查机构,因为那张照片上的他,很熟悉,又如此地与众不同。

那一拨牺牲的不止他一个,但他是我印象最深的一个,深到心里隐然发痛……好吧,那几个也痛,但他最痛。

因为他才十八岁。

也因为他托着个橘子(也许是糕点),憋着乐,有点懵懂,生机盎然,有点跳脱——就这么出现在正统得不能再正统的军媒上。

知道吗?就我个人的浅薄认知,这几乎是创造一个人物的基准盘了。

在此基准上,再去找他的与众不同。

是他的与众不同,不是作者的与众不同。

《冰血长津湖》剧照,文图无关

抗美援朝,跟你们一样,我看重后四个字,保家卫国。

抗美援朝,跟你们一样,我不了解。

此题材的小说我就读过一本,魏巍老爷子的《东方》,史料倒没少看,然而写剧本时是需要开着搜索引擎的。

我的老父亲据说参战了全程,然而他是个军医,窃以为他离战场很远;又据说他其实是个揣过43反(坦克手雷)的军医,然而还是窃以为他离战场很远,因为他是个军医。

了解,当你真想去了解时,就是个没上限以至无法达成的企望。

一个人都是这样,连对我的老父亲都是这样,何况一场战争。

我不是为可能犯错帮自己留余地,也不是抱怨当时我们很穷,而统计、归纳、留存实在是极需要资源和精力的事情。

我是说让我们认知,以至改变我们的,无非视野以内——这还是指乐于感知并且敏锐的人。

实际上还可以五十米以内、十米以内、三米以内地一直递减,甚至在自己的脑壳以内。

网络来临,我们曾认为认知无限大,思想无限远,纭纭杂杂一通后,发现还不如视野以内。

创作——不管哪种形式的创作——在我贫瘠的认知里,和一个小孩子拿到一块橡皮泥没有区别。

你得到一块橡皮泥,你想让它成为你想的那个样子,做到哪里,取决于你当时当地的认知和技能。

也许过些年你会觉得它最好还是作为一坨橡皮泥存在——这样想有好有不好。

好的部分,你是个有艺术良知的人,你千学万学学做真人。

不好的部分(但不能称为坏的部分),你自我计划太过,以至自我禁锢,锢到自己眼高手低,江郎才尽。

我一直试图做这样一种生物:不要觉得所谓创作比啤酒烤串来得高级。

你几乎不会碰到十全十美的啤酒烤串,有时酒好肉不好,有时肉不错酒一般,有时酒肉都差劲,但桌上有个家伙很有趣。

所以你不会拒绝啤酒烤串,就像不会拒绝生活本身。

所以乐观地说,我习惯在缺陷中长大;悲观地说,我还得习惯在缺陷中变老。

我们都一样。

所以那个十八岁,身后是雪山和高原的年轻军人,我不了解他,也了解不了他,我看见他双手托着个刚剥了皮的橘子,也许是糕点。

他倒在了雪地里。《冰血长津湖》剧照,文图无关

无法做到了解的我只好着力于那个剥了皮的橘子,也许是糕点。

第七穿插连如是,第七侦察连如是,装侦七连如是,川军团如是,炮灰团还如是。

和你我一样,又如此与众不同。

他们托着他们剥了皮的橘子,也许是糕点,憋着乐,有点懵懂,有点跳脱,甚至有点滑稽,以至你一边悲伤,一边有点会心——会心是个很好的词,它让我这个视野以内的生物也觉得,无限也许还是存在的。

他真年轻。他们真年轻。

一声霹雳一把剑,一群猛虎钢七连

钢铁的意志钢铁汉,铁血卫国保家园

兰晓龙《士兵突击》前传!

讲述朝鲜战场上,让七连几乎全员阵亡的长津湖战役!

《冬与狮》(节选)

一四

长江上的一条篷船上,伍千里单膝跪在船头,这种跪踞是军队的休憩,但他手下轻摁着一个坛子,又像是在祭奠——那是个没什么装饰的骨灰坛子,油纸条子写着:烈士编号╳╳╳╳,第七穿插连,连长,伍百里,淮海。

孤帆远影碧空尽,抑或天门中断楚江开,于长江流域是不定式。所以伍千里和伍百里迎来的,或者说逝去的,也是时雄奇时苍茫时秀丽时险峻。

刚配发的50式尉官服,擦得锃亮的大马靴和托卡列夫手枪,九兵团某七连连长伍千里就是个着50式的解放军,还是收拾成衣锦还乡的那种,可他嘴里碎念的却没有一丝衣锦还乡的影子。

“哥,就到家了,咱们回家了。”伍千里抚摩死者的存身之所,如抚摩生者的肩膀,“遇水你找桥,遇门莫乱进。遇山你答应,隔河你大声。”

那是本地人叫魂的词。和大多数现代中国人一样,他是无神论者,却相信人有其魂,尤其此刻,很需要这种依托。

船老大犹豫不定地在掌艄中观望,这年头见过太多军队,坏多好少,所以50款的伍千里让他畏而远之,可那家伙一口本地乡音,谙熟此地民俗,又让他很想接近。

一块石头砸在他握着的艄杆上,让他所有杂念都没了。

一个身影一早埋伏在江滩石后蹿蹦,如猢狲如山魈。

船老大一径落荒,收拾锅碗瓢盆一溜儿易碎家什:“完啦完啦,祸害来啦!军爷你也避一避……”

伍千里不避,但是学着船老大把骨灰坛包裹背束:“现在还有江匪?”

船老大:“可不是……”

于是伍千里顺手打开了枪套。

船老大惨叫:“真不是!就是乡里乡亲家的小王八崽子!拿石头砸你锅碗瓢盆,讨零花!”

这破事,伍千里当年也干过,扣好枪套,忆往昔峥嵘岁月稠。

船老大发出又一波更剧烈的惨叫,因为第二块飞石把插在船头的油灯打掉了——渔户以船为家,这一个可比他刚收拾进篷的那堆破烂贵。千里看得好气又好笑,一石艄杆,一石船灯,这不叫准头,叫神准。

江滩上那位“没羽箭”翻着跟斗打着把式,自以为神气,实则像戏班子里的暖场补漏:“刘艄子,冤头债主,小爷这一飞石打的是你跟我爸告状!”

还能怎么着,船老大迅速进入村野对骂的阶段:“伍万里,个死剁头的!撑十几年人饭就拉了一泡人屎,还拉你家锅里啦!”

伍万里三字,叫伍千里脸都垮了:“那孙……孩子叫啥?”

船老大:“伍万里啊!老伍家血霉,哥仨码一块凑不出个人字!大的二的十年前伤了人就跑,老伍祖宅都赔出去啦。刚说少俩祸害,这小的又长大啦!哎哟喂?!”

第三波的怪叫是因为伍千里立马就跳下去了,水花四溅,水性精熟,这水也没多深,没两下就涉江到岸。

猴子们消停了,那确实是群野生放养的船家小子,因为伍千里的缘故,正呈落跑或随时落跑的姿势。

伍千里:“伍万里?要脸的站住。”

那个死要脸的就站住,又打憷又得死硬的架势,手上抛着一块石头,肩膀上歪扛着欠揍的头颅,趿拉的鞋皮连着抖得很欠揍的腿。衣服有补丁但洁净,并不面黄肌瘦,而是精力过剩——爸妈显然没舍得亏待最小的。

伍万里看着,一种恍若隔世的悲伤,离家时这货才八岁吧?

千里:“别扔了。那啥,不好。”

千里越来越柔和的表情让万里觉得有希望在这一亩三分地更树权威,开抖:“有枪嗳?吓死我呀?”

千里:“老伍家人吓不死的,不过我来帮你想。”

万里:“……想啥?”

千里一个大耳刮子呼了过去:“想当年我怎么揍你。”

耳刮子如雷,然后是万籁俱寂。万里眼中的江岸飞速接近,万里在啃地前惊喜又愤怒地大叫起来:“千里你个苕儿子!”

一五

滩涂上长长一条的屁股脊背印和脚印,前者属于万里,后者属于千里。孩子们稀稀拉拉跟着,有的已经落跑,有的在望呆,有的在哭。

猢狲王万里四仰八叉地被千里抓一条腿拖着。装死耍赖也是一种对抗。

所过之处是错落的由缆绳、木桩和木板构成的土码头,参差的各色木船甚至筏子构成长江边最穷的聚居之地。疍民,在岸上无立锥之地只好常居于船上的人,上千年来甚至没资格入籍。

人们惊诧地看。有人惊诧地跑开,有人惊诧地跑来。万里安之若素,甚至觉得有点露脸,千里觉得丢人。

千里:“咱家到底在哪?!”

万里:“咱没家啦。咱家被你败啦!”

“有爸妈在就是家,还有你个水猴子——”千里扔了那条腿,冲屁股就是一脚:“到底哪?!”

泊在最近那条最破的篷船上,伍十里和妈正撩帘子出来,也是听到伍万里的声音了。

伍十里:“又被人揍回来了?这位兄弟……”

伍千里连忙把帽子摘了,一切碍着看清他头脸的全都摘了:这个可真不是您兄弟。

爸爸在发木,妈妈有点晕。

伍十里木木地问:“……还有一个呢?”

千里先跪了,抓住还装死的那位,拖成一个平行,再解下背负的包裹,解开,油纸条子对着爸妈——哥仨算齐全了。

千里怔了一会,不知道往下该做啥。但迅速就知道了,对爸妈,怎么也不为过的,于是双手一撑,以额触地,磕大头。他这辈子没磕过这种大头。

爸爸继续木着,妈妈晕了。

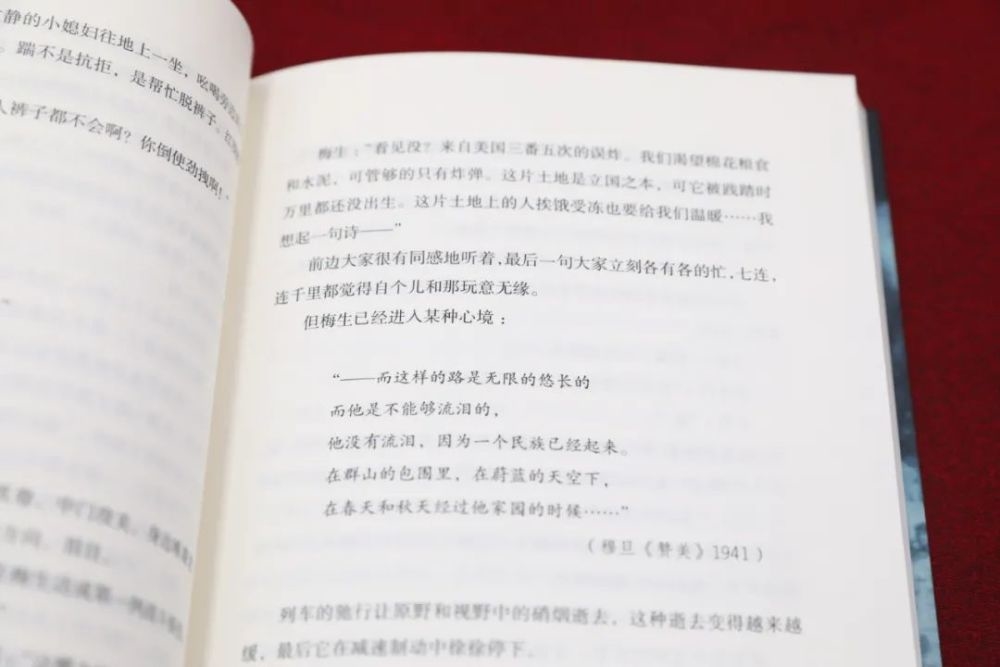

《冬与狮》内页实拍图

狮子是不属于冬天的,但冬天的狮子依然是狮子

一六

以船为家的好处是,如果怕邻里打扰,尽管把船摇往水深不知处——比如现在。星光璀璨,而邻里尽成滩涂畔的点点渔灯。

千里仰头就差不多顶到了船篷,为了在这只能席地而坐的逼仄空间坐下,他已经卸了行囊和装具,于是边琢磨着这个家还边得对付万里——在万里偷偷摸摸,终于够到枪套时,把枪拿开。

拥挤破败,几十年不扔的破烂家当全塞在一条更破的船上。妈妈在船头一个铁架子支的土造柴炉上生着火,不知是悲伤还是烟熏的,几无间歇地抹着眼泪,一边还要用旁边蹾着的水浇灭炉里蹦出来的火星。家也仍然温馨,伍十里在船尾别住艄,对老渔户来说哪有鱼窝就像邻里的船在哪儿一样清楚,一阵泛银的波光和网光后他捞上了全家人的晚餐。十里就手把那条最大的鲇鱼摔晕了,然后把中小不等的几条鱼从网上择出来,放了。

十里双手合十祈祷:“船民子弟伍十里,谢屈大夫赐鱼。”

粗疏但恭敬地祈祷完毕,把晚餐交给妈妈开膛洗剥。千里把枪套又挪离万里的手指一次,也把百里的居所挪得离自己近了点——骨灰坛子放在这逼仄之居唯一还算洁净空落的地方,说明大家心里都有他。但爸妈和万里总会把目光绕开,他们还接受不来百里成了一坛的事实。

千里:“哥,你想了十年的大菜来啦。好好吃。”

万里:“嘴在哪呢?”

千里:“哥,我撕了他那张给你好吗?”

万里立马老实,千里也瞬间就老实,因为十里回来了,沉重而迟缓地坐下。老伍也不是循规蹈矩之人,倒更像一个没了部落的印第安酋长。

十里:“借着打鱼的空我想了想。船民子弟,浪里来浪里死,风中来风中去。老大没了,可老二……全家最能祸害的就你,现在懂做人那点事了?”

这怎么答?千里认真地犹豫了:“我……不够懂。”

十里:“那就是懂了,好像还有了点出息。网里有才是有,惦记不起就别瞎惦记,所以伍家不是没了一个,是还有两个。是不是这理?”

是才怪。十里一直忧伤地触摸着百里,千里呆呆地看着他的触摸。老头子洒脱?不如说碎成一地了还在宽慰自己。

千里:“……是这个理。”

十里把百里推开,千里感受着来自父亲手上千钧的痛苦。

十里:“那就是这个理。”

被他定性到沉默。沉默的妈妈抹着眼泪上菜,第一份碗筷给百里,而菜是这个鱼,饭是那个鱼,天生天养细说起来是能教穷人发疯的事情。

千里:“我能……我还能做什么?”

“你不能。”十里细想了想,“自己活好。多大出息都回家。”

现在千里是真没胆看他们,因为爸爸和妈妈一起在看百里,看进去就拔不出来,也不打算拔出来。

千里:“我真想……我是说,地会有的,国家会分,房子也会有,我回来帮着盖。”

十里全然不信地惨笑:“贱籍都没得的船民也给地?要阔气了呢。我还以为我穷得就剩儿子……”

瞪着百里说这话,十里这真是在自戳心窝子,并且终于把自己戳哭了。妈妈哭是无声抹泪,十里是哀嚎,再一把连声音带眼泪鼻涕全抹掉。

千里真希望死的是自己。

十里:“……地和房子都不打紧的。可有个事,它真是个事。就剩俩了,你得顾着你弟。”

千里就看老弟,万里慌忙把什么藏在背后,作无辜状。这货正是叛逆的年纪,只要回家就跟自闭症一样——除了那双贼眼溜溜不像。

千里:“我顾他。我当然顾他。”

十里:“活脱就是个找死的螃蟹,横着往人脚下撞。也揍人,可绝多不过他挨的揍。连望他好的人都被他得罪光了。你不顾他,他怕是活不到长出蟹黄。”

只要能分忧,千里现在是真愿意把心都掏在桌上:“不懂事是吧?这么说,您风浪里活出来的明白,我跟老大……枪炮里找着的了然。还有,中国的仗快被我们打完了,他多是都赶不上——您明白我的意思?”

明白,但十里因明白而沉默。百里还就在旁边呢。

然后伍千里被妈妈用一把筷子狠狠打了,打得连叫痛的勇气都没有。

同样是那把筷子,妈妈敲着碗边招呼百里:“百里,回家啦,吃饭啦。”

父子俩对视一眼,按说该撇掉是男人就有的那些狂想,可千里撇不掉。

千里:“爸,妈,百里和我,不是昨天才懂事,可我们今天才回来,图的是在爸妈老去、弟弟长大前,把不得不打的仗打完。现在打完啦。光看见老大,可你们看看老二呀,十年的仗,不还油光水滑一身好肉?!”

他边说着边撕掉了上衣,那个完好无损的背脊确是个能让爸妈犹豫的保证。而万里一手把着什么,两眼瞠然瞪着,他看的是正向:千里的正向纵横着枪痕和看似刀伤,实则出自弹片的划痕。一个迎头冲、阵前疯,背上哪来的伤痕?

然后,“砰!”趁着千里跑神,万里早偷到了枪,并且都摸索半天了。现在被千里那身伤一吓,直接给扣了。

确定了三位家人都没事,千里扑过去连下枪带揍:“屈大夫和咱爸妈就是把你喂得太饱了!”

十里:“伍千里!”

而妈妈目瞪口呆,一个仨男丁的家庭,自然不会是因为兄弟打架。千里看看自己胸腹的累累伤痕,真是好极了。

然后十里一个耳刮子呼了过来。往好处想,爸爸的身体相当不错,这个耳刮子劲道十足。