鲁迅诞辰140周年|鲁迅戏在路上,改改改演演演不停

2021-10-06

2021-10-06

钱江晚报·小时新闻记者 张瑾华

鲁迅先生留下了一系列经典的文艺作品,与戏剧颇有缘分。他的作品作为舞台艺术的重要资源,不断被解读,诠释,改编。《阿Q正传》《祝福》《无常·女吊》《孔乙己》《眉间尺》《铸剑》《故事新编》《鲁镇往事》《人生天地间》《狂人日记》等等戏剧呈现中,我们可以见到鲁迅思想的深刻性,文学内涵的现代性,文本内涵的开放型,及其文化价值的永恒性。

研讨会上,中国艺术研究院话剧所宋宝珍教授通过对鲁迅文学作品的戏剧改编进行分析。

鲁迅先生诞辰140周年,前来绍兴参加 “绍兴戏剧文化价值——从鲁迅小说改编的戏曲到徐渭戏曲研究” 的专题研讨会之际,宋宝珍教授说,或许鲁迅先生一直在鼓励我们。

鲁迅小说《故乡》的结尾:“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”宋宝珍教授说,对于鲁迅先生的文学作品的戏剧改编,我们也依然走在艺术探索的路上。

“鲁迅先生的小说人物形象典型,故事完整,语言生动,具有叙事场景的具象化,以及意象符码的象征性,因此值得深入挖掘,并不断进行新的艺术阐释和舞台呈现。因此,为了弘扬鲁迅精神,扩展其文化影响,对于鲁迅先生的小说,不是该不该改的问题,而是要探讨怎样改、改成什么的问题。” 中国艺术研究院话剧所宋宝珍教授说。

【鲁迅与戏剧的不解之缘】

在谈鲁迅先生文学作品的戏剧改编之前,我们应当先谈一谈他与戏剧的不解之缘。在小说集《呐喊》里《社戏》一文中,那先是谈到了对北京旧戏演出状况的不满,紧接着便是对十一二岁时在平桥村看社戏的美好回忆:一群天真质朴的农村少年,撑着大船前行,停泊在满船星辉的河岸,在远处观看戏台上铁头老生的表演,看到“赤膊的人翻了一阵跟头进去,接着走出一个小旦来,咿咿呀呀的唱”。“我的意思却也并不在乎看翻筋斗。我最愿意看的是一个人蒙了白布,两手在头上捧着一只放置的蛇头的蛇精,其次是套了黄布衣跳老虎。但是等了许多时都不见,小旦虽然进去了,立刻又出来了一个很老的小生。我有些疲倦了,托桂生买豆浆去。”

鲁迅回忆起童年时期的看戏经历,充满了对乡土的眷恋以及不曾改变的童心童趣。

1906年,鲁迅在日本留学期间,曾翻译过俄国象征主义作家安特莱夫(今译:安德列耶夫)的小说《谩》与《默》,称这些作品“神秘幽深,自成一家”。其实安德烈耶夫也是剧作家,他写过剧本《走向星空》《人的一生》等。

1907年,鲁迅提到了易卜生,认为他是一个“瑰才卓识”的艺术家,其戏剧意在阐明资产阶级的伪善狡诈,维护个性尊严,具有民主倾向;在《摩罗诗力说》中鲁迅又高度赞扬了易卜生对资产阶级社会的反叛精神,肯定他敢于“独战多数”的勇气。鲁迅先生“横眉冷对千夫指”,与易卜生引为同调。

1923年,在北京女子高等师范学校文艺会上,鲁迅应邀做了一篇题为《娜拉走后怎样》的演讲,他说,伊孛生(今译:易卜生)是十九世纪后半的瑙威(今译:挪威)的一个文人。他的著作,除了几十首诗之外,其余都是剧本。这些剧本里面,有一时期是大抵含有社会问题的,世间也称作“社会剧”,其中有一篇就是《娜拉》。鲁迅先生提出的“第一,在家应该先获得男女平均的分配;第二在社会应该获得男女相等的势力”,至今对当代女性都深具启示意义。鲁迅不仅对易卜生的戏剧十分熟悉,他还曾说契诃夫是他“顶喜欢的作者”,我们有理由相信,他并非只读了契诃夫的小说,戏剧也当不会错过。

陆帕版《狂人日记》。

【对旧戏他并不掩饰自己的反感】

在五四新文化运动中,作为思想先驱的鲁迅,对传统旧戏是予以批判的,他并不掩饰自己的反感甚至厌恶。在《社戏》里他谈到1911年他初到北京,应朋友邀请到戏园子去看传统戏曲,这一次的看戏经历很不愉快:在场外就被咚咚咚的锣鼓点儿敲得头昏,进入场内看到空位,想坐下却遭人驱赶,原来是有人强行占座。第二回看传统戏曲是为了赈灾捐款,“人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱,那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他(她)或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚,然而我又不知道那名角是谁,就去问挤在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说到,‘龚云甫!’我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了绝不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,——然而叫天竟还没有来。”这让鲁迅忍无可忍,只好挤出人群,悻悻而去。

对与中国传统戏曲,鲁迅先生并不掩饰自己的反对甚至反感。他尖锐批评在国破家亡之际,仍然抱着“商女不知亡国恨”的心态,唱着幽怨哀切的闲曲、没有人生尊严、不知抗争进取的演出,他激烈反对戏曲中的“男人扮女人”,以讽刺的口吻写道“我们中国的最伟大最永久的艺术是男人扮女人”,其实他呼唤的是中国人的血气和刚猛。或许因为这个原因,鲁迅对梅兰芳没有好感,在文章中曾几次挖苦他的表演。鲁迅批评有生趣的民间的“小家碧玉”成为了“姨太太”之后,就变得“死板板的,矜持得可怜”。他不是反对现实中观演统一的戏剧样式,而是反对旁观式的、冷漠的、恶意的、消遣别人痛苦的“看客”心理。

鲁迅说过,“群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳穀,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过是如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了”。除了可怜的消遣,世界与其无关。

鲁迅先生对于夏衍的政治讽喻剧《赛金花》,他也是持批评态度的。但是,鲁迅先生与戏剧脱不了干系,在延安抗日革命根据地成立的艺术学院仍以其命名,而延安鲁迅艺术学院戏剧系培养了新中国的大量戏剧人才。

鲁迅先生写过话剧:《野草》集中的《过客》是一篇具有象征意义和寓言特征的独幕剧,剧中的过客无疑是鲁迅自身的写照,过客之处境,即鲁迅之心境,孤独,倔强,迷茫,绝望,然而,哪怕前面就是绝境,毅然奋力前行,大有“虽千万人吾往矣”的决绝与坚定。

《狂人日记》中的狂人就是疯癫与文明的冲突者,是封建规约的叛逆者,是传统和历史的怀疑者,是试图冲破铁屋子的猛士。他与赵贵翁、古久先生和大哥认同、顺应的一切都格格不入,甚至认为他们都是吃人的人,自己也未必没有裹挟其间,在不经意间也吃过人。《孤独者》中魏连殳与族人与社会庸众的对立,带有遗世独立的决然,《药》中的夏瑜固然与封建统治阶级存在着你死我活的对立,然而对于那些个他所要拯救的所谓劳苦大众,他们也存在着精神上的巨大差异,他的死亡没有改变这些人的人生态度,怕被他们流出的血被制成了当做灵药、可以售卖的人血馒头。《故事新编》中的补天、奔月、铸剑、采薇等,也同样存在着冲突和对立的关系。

鲁迅的小说充满着现代性的悖论,这种悖论又形成了戏剧审美效果的反讽性。自我的反省与反噬、希望与失望的对冲、人性与奴性的交替,人物命运的危机与转机,都充满了戏剧性。比如勇敢的可以在月光下握一柄长叉,刺向偷吃西瓜的猹的闰土,最后就变成了木木呆呆、满脸苦相的老汉;阿Q与小D的打斗,他的革命,他画不圆自己死刑判决书上的圈,种种行动;涓生和子君由反封建的爱情变成无可奈何的牺牲;此间种种,充满了戏剧的动作性。

【阿Q 这个人“很是面熟”】

在鲁迅先生的小说改编中,改编次数最多的当属《阿Q正传》。

从1921年12月4日起,《阿Q正传》在《晨报副刊》连载,每周或隔周刊登一次,刚登到第四章时,当时主编《小说月报》并兼记者的沈雁冰就指出,觉得阿Q 这个人“很是面熟”,也可以说他第一次阐明了阿Q形象的典型性。后来冯雪峰在评论中认定阿Q是“一个集合体”,是“‘国民劣根性’的体现者”。

“早在1930年10月13日致王乔南的信中他就写道:‘我的意见,以为《阿Q正传》,实无改编剧本及电影的要素,因为一上演台,将只剩了滑稽,而我作此篇,实不以滑稽或哀怜为目的,其中情景,恐中国此刻的‘明星’是无法表现的”。

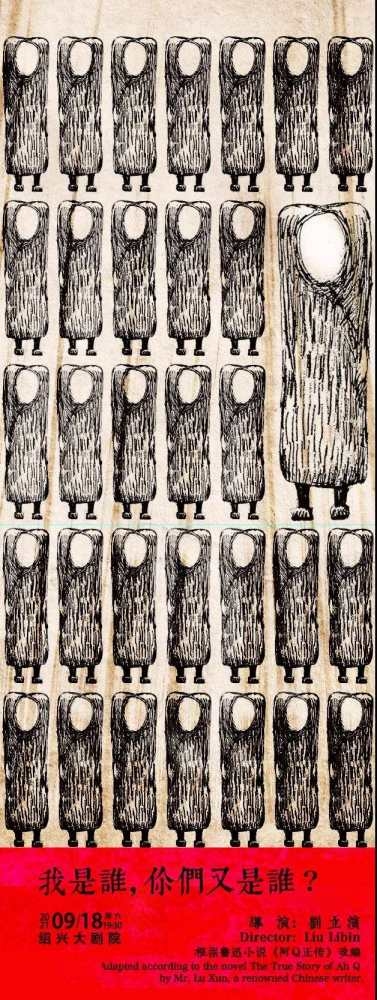

近六年之后,在鲁迅逝世前两个多月,又有人想把《阿Q正传》搬上银幕,而鲁迅在1936年7月19日致沈西苓的信中,又提出了经过十四年观察所得出的看法:‘《阿Q正传》的本意,我留心各种评论,觉得能了解者不多,搬上银幕以后,大约也未免隔膜,供人一笑,颇为无聊,不如不作也’。”实际上在鲁迅先生生前身后,对其小说《阿Q正传》就从来没有停止过,1931年陈梦韶的六幕剧《阿Q》、1934年许幸之改编的《阿Q正传》、1937年田汉改编的《阿Q正传》、1937年朱振新改编的《阿Q正传》、1937年美国雪森·库鲁(Slson Coolo)改编的《阿Q之趣史》、上海某滑稽剧团改编的滑稽戏《阿桂》、1956年,佐临编剧的《阿Q的大团圆》、1981年陈白尘改编的7幕话剧《阿Q正传》、1982年梅阡改编的4幕话剧《酒店》、1993年陈涌泉改编的河南曲剧《阿Q梦》、1996年刁奕男改编的话剧《阿Q同志》、1996年黄金罡改编的先锋话剧《阿Q同志》、1996年台湾复兴剧社演出的京剧《 阿Q》、2001年钟文农改编的京剧《 阿Q》、2002年陈涌泉改编的豫剧《阿Q与孔乙己》、2004年陈家和改编的河北梆子《阿Q正传》、2005年崔智慧编导的小剧场话剧《圈》。直到这次绍兴纪念鲁迅先生诞辰140周年戏剧展演活动,《人生天地间》以独角戏的方式,仍然探索着阿Q形象的当代意义与艺术表达。

在《影的告别》中,鲁迅写到:“我不过一个影,要别你而沉默在黑暗里了。然而黑暗又会吞并我,然而光明又会使我消失。然而我不愿彷徨于明暗之间,我不如在黑暗里沉没”。“我将向黑暗里彷徨与无地”。鲁迅思想的光芒、艺术的价值永远不会消失,而且会随着时间的流逝和文化的积淀,越来越显示出深刻性和鲜明性。

绍兴研讨会现场。

【前卫的鲁迅新戏生生不息】

2001年,北京人民艺术剧院演出了郑天纬编剧、王延松导演的小剧场话剧《无常·女吊》,将鲁迅的作品《伤逝》《酒楼上》《头发的故事》《无常·女吊》等进行了新的拼贴,以新的艺术方式阐释出新的意义。

2003年1月,林兆华导演的前卫戏剧《故事新编》在北京北兵马司小剧场上演。这是这个戏在赴德演出后的登场亮相,其实,它最早与观众见面的时间应该追溯到2001年的冬天,因为当时是在一个工厂的库房里举行的同人性质的观摩,因此,看到演出的人比较少。

《故事新编》是根据鲁迅先生的小说集《故事新编》改编的小剧场话剧,该剧对于原小说的多个故事,如《奔月》、《理水》、《采薇》等等进行了拼接和演绎,以《铸剑》为主线进行串联。舞台上,大约十吨左右的煤块堆成煤堆,演员不时地拿起铁锹铿铿地铲煤,舞台的一侧,有几个锅炉似乎正在燃烧,飘出了烤白薯的香味,也出现了演员坐在煤堆上吃白薯的场景,戏曲演员参与表演。该剧重视参与者的生命感觉,导演重视戏剧的形式感中所传达的直观感觉,舞台上煤的黝黑沉重、大屏幕上地狱场面的恐怖血腥、升天的嫦娥喝酒、吸烟,叙述中复仇故事的阴森、凄惨,当它们拼合在一起时,戏剧打破了传统的叙述方式,主题是多义甚至模糊的;人物是中性的,同样的角色用男人还是女人来扮演,几乎没什么关系;情节是破碎的,仿佛是导演跟着感觉走的结果——形成的是意识的碎片。它是新奇的也是怪异的,不管观众理解还是不理解,导演执意要显示的是自我的灵感的剖面。在艺术手法上,话剧与戏曲联手,叙述与表现交错,大屏幕上的多媒体影像与舞台上演员的表演交互出现,你可以说它是端给观众的一盘味道含混的“杂拌儿”,也可以说它是后现代无主题变奏的产物。

2016年李静编剧、王翀导演的《大先生》在北京上演,2017年波兰导演格热戈日·亚日那导演了《铸剑》。2018年5月,曾执导莫里哀经典大戏《无病呻吟》大获成功的法国导演米歇尔·迪蒂姆,用他的视角“亘古不变的人性”作为出发点,全新戏剧作品《阿Q》上演。

绍兴研讨会现场。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。