是时候厌倦批量制造的“生活美学”了

2021-09-16

2021-09-16

《丹麦女孩》

普通人和艺术的距离有多远?答案是,很近也很远。

这似乎是一句可以入选“废话文学大赏”的话,但事实确实如此。

陈丹青曾在《局部》里分享他的感受:“现代人拍照太容易了,用不着摄影师,也用不着摄影机,随时拍,随时转发,手机里呢,还藏着各种美颜的软件,喜欢自个儿拍。去年我给一位粉丝不由分说就拉着合影,拍完一看,我的脸就成了一个剥了壳的茶叶蛋。”

今天,互联网科技让艺术手段民主化,人人都具备创作艺术的条件。同时,艺术也不再像以前那么郑重其事了,它的观赏性被强化,成了现代人自恋的佐料。

科技的革新也让艺术从画布和颜料跳跃到更多媒介上——照片、电影、电视、时尚、香水......艺术不可避免地进入市场化的批量生产,艺术的价值,也在一轮轮“网红美学文化”中变得平淡,圆滑。

如何克服媚俗和自恋,这是个创作者和大众需要共同面对的问题。

01.

平滑的“网红”生活

54年前,居伊·德波在《景观社会》中尖锐地指出,在这个视觉愈发成为主要感官、由无数图像与景观堆积而成的社会里,人们无时无刻不生活在“观看”与“被观看”的环境中。

随着社交媒体的发展,这种景观属性被前所未有地放大,艺术与审美面临着世俗化的挑战。

而德国思想家韩炳哲在《美的救赎》中给当今时代的标签,是平滑。他总结道:“平滑反映出一种普遍的社会要求,它是当今积极社会的缩影。平滑不会造成什么伤害,也不会带来任何阻力。它要求的是‘点赞’。”

《燃烧女子的肖像》

互相观看,是一种平滑的交流状态。社交媒体上的转评赞功能、流量数据,都是为了佐证“你被多少人观看了”。

同时,平滑意味着否定性的消失。这种否定性不一定是负面的,它的消失说明现代人的自我在互相观看中被放大,一切可被观看的事物,都成了自我的投射。

而在今天,消费主义的盛行让我们身处一个看似物质丰沛,选择过剩的年代。但事实上,审美却很单一,艺术的价值逐渐失去了活力,变得平滑。因为,市场为了效率在不断地复制媚俗的审美,同时大多数人只是把艺术当成衬托自我的“穿戴物”。

比如网红地点千篇一律的“ins风”装修,茶饮店的复古港风包装。另一方面,景观社会强调的展现自我,让镜子成为当代流行美学的重要元素——几乎所有的网红地点,都能找到方便拍照的镜子,或布置好的拍照点。

以上的一切汇集在一起,构成一座座符号化的网红城市。它们美,也无聊。

《燃烧女子的肖像》

还有一个值得玩味的现象,那就是几乎所有艺术展都逃不过“网红化”。

当然,不排除一些为社交媒体而生的展览可以做得很深刻,但大众面对艺术时,越来越将其功能化,当作装饰,只看表面的美,不读背后的含义。看看展览上的人们有多努力拍照就知道,现代人逛展的大部分时间,都花在构造“艺术品和我”的景观上。

某种程度上,艺术品的一部分价值被消解了。但艺术家黎薇对此却抱有宽容的态度,她认为,每个人看待世界的方式不一样,艺术恰恰不能强求。世界上有把艺术当成景观的人,也有把艺术当成文本去阅读的人。

韩炳哲在《美的救赎》中还指出,“艺术作品会带给人冲击感,能颠覆观者。平滑(的美)则有完全不同的意向性。它温顺地迎合观者,诱使他们点赞。它只想讨人喜欢,不想推翻什么。”

比如杰夫 昆斯(Jeff Koons)的《气球狗》就是平滑艺术品的一个代表,它光滑的材质反射出观者的脸,“强化观者自身的存在感”,观者既在看作品,也在看自己。

《布达佩斯大饭店》

所以今天的艺术,失去冲劲了吗?艺术与美的价值,是否能超越“被观看”,“被穿戴”的速朽,承载更深的意义?

要跳出平滑的循环,克服媚俗的诱惑,从现代社会中的景观文化和网红审美中逃脱出来,我们需要重拾艺术的庄严。

02.

超现实主义:用魔法对抗魔法

纵观人类历史,在不同时期,艺术提供的价值都不一样。不变的是,艺术始终是我们与社会秩序、规章制度交流、碰撞的媒介。

在第一次世界大战后,欧洲诞生了达达主义和超现实主义,它们接力似地给当时的文化秩序造成了破坏性的冲击,颠覆了人们对艺术的想象。

超现实主义运动活跃于上世纪20年代,深受弗洛伊德的精神分析学启发。弗洛伊德认为,人的精神思想分为意识与潜意识,前者受理性、社会规章制度控制,而后者则未被驯化,更接近人的本能和原生欲望。

受无政府主义艺术流派达达主义的影响,超现实主义旨在将人类的潜意识释放出来,以此来对抗世俗的控制。因此,它强调潜意识、梦境、直觉等感性和飘渺的元素,日后逐渐作为一种天马行空的艺术风格活跃于文学、电影、绘画等各个领域。

《弗里达》

艺术史学者王瑞芸在《西方艺术三万年》中解析超现实主义(surrealism)道:“如果把‘破旧立新’一词从中间一分为二,前一半‘破旧’属于达达,后一半‘立新’则属于超现实主义。”

同样厌倦了旧美学文化和秩序的达达主义强调“破坏”,而超现实主义则承载了“创新”的部分,相较于达达主义,“它是一个有明确主张并有建设性的流派,结结实实地给西方艺术史提供了一个全新的艺术风格,不少优秀的艺术家在这个领域内大展身手,取得的成就极其可观。”

超现实主义领军人物安德烈 布勒东(Andre Breton)在自己创办的杂志《超现实主义革命》上写到:“在这(超现实主义)状态里,人企图通过言词,通过书写,或是任何手段所要表达的东西,反映的是思想的最真实的部分...在这个过程里,人丢开了任何理性控制,摒弃了任何对美学和道德的考虑。”

《超现实主义革命》

超现实主义推崇直觉。要从由世俗、规则、同质化构成的秩序中呼吸,就必须学会让渡控制权,接受偶然的碰撞,所以超现实主义流派有许多让毫不相干的物品组合起来,或描述梦境和潜意识的艺术手法。

画出《记忆的永恒》的萨尔瓦多 达利(Salvador Dali)是最知名的超现实主义艺术家之一,某种程度上,他的作品和人生都挣脱了传统的框架,丢开了理性的控制,却依旧深刻地揭示了社会现象。

达利是一位高调的艺术家。成名后,他不仅热衷于将自己的才华商业化,还演了电影、上过杂志,在纽约街头遛食蚁兽,一次次地成为话题。

生活得如此张扬的达利,却创作过许多挑战人类本性的深刻作品。这让人不得不重新思考,达利的“炒作”,也许是他“以魔法对抗魔法”的生活态度。

比如他在西班牙内战期间画的《内战的预感》(1936),就用断裂又互相支撑着的人体表达对战争的控诉。在另一幅画作《圣安东尼的诱惑》(1946)里,达利则通过一个看似快要倒下的基督徒,来质疑人类抵抗欲望诱惑时的能力。

《正常人》

超现实主义的抽象与大胆无法以最直白的形态抵达观众内心,但正是其中变幻跳脱的想象,给人留以无边界的解读空间,打开观望世界的新视角,而非一味“平滑”地取悦观者。

不同于被市场“网红化”的艺术,超现实主义中那些难懂的、不被理解的部分,恰恰藏着无法复制的、推动潮水的价值。

这场艺术运动的最终目的,是希望人们通过这些反极度理性的尝试,重新审视,最终获得打破秩序的力量。

一个世纪后的今天,人类摆脱了黑暗时代等级森严的统治秩序,重获理性与自由意志,超现实主义不再承载着反战、反权威这么沉重的任务。但它释放本能,勇于实验的艺术精神,依旧牵引着人们前往一个更奇异,更自由的世界。

03.

那些走在前面的造梦人

西班牙画家弗里达·卡罗(Frida Kahlo)曾说:“超现实主义就是一种‘在一个本应发现衬衫的衣柜里发现了一只狮子’的魔法。”

虽然超现实主义运动在战后走向平静,很多超现实主义艺术家们也已经离我们远去,但它的颠覆精神依然传承到各个艺术领域中。在艺术被市场裹挟的今天,我们尤其需要更大胆的创作者和作品。

在更当下的语境里,“颠覆”意味着好的创作者和艺术品,应该走在大众之前,而不是重复规律。

《燃烧女子的肖像》

如今,许多创作者仍在潜心制造自己的魔法,给我们平庸的日常洒进梦幻的光斑,告诉大家“我们还有很多可能”。

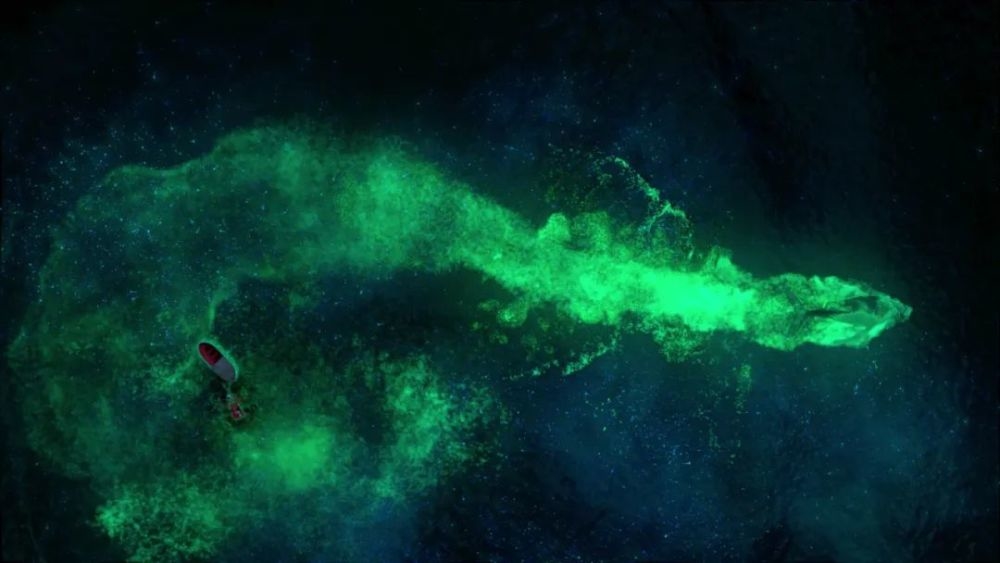

说李安是个造梦匠人并不过分。虽然为人温和谦逊,但李安一直在做有别于市场规则的尝试。《断背山》《色 戒》在题材上挑战主流价值观,《少年派的奇幻漂流》《双子杀手》则不断拓宽电影技术的边界。

九年前的《少年派的奇幻漂流》,一向擅长“文戏”的李安就用3D技术就为我们造了一场梦,这一尝试也为他夺得了两座奥斯卡小金人。而《少年派》本身似乎也成为一个隐喻——当人类身处困境,奇思幻想变成一种强大的抚慰剂和继续前进的勇气。

《少年派的奇幻漂流》

后来的故事我们也知道,李安继续钻研电影技术,在《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》中运用了比较前沿的120帧拍摄技术。拍《双子杀手》的两年里,李安更像是在搞科研,他需要和他的特效团队一起攻克男主角威尔·史密斯的“恐怖谷效应”。

明明能继续拍被市场,甚至是学院认证过的电影,为什么还要走一条没有观众的“弯路”?

就像李安从前谈《卧虎藏龙》时说的,“不要想观众爱看什么,要想他们没看过什么。”

虽然这两部戏并不像以前的作品一样受外界认可,但李安对先锋技术的执迷,对未来的向往,一定会在多年后的某个瞬间得到回响。

《少年派的奇幻漂流》

在香水界,也有这样一个“走在前面” 的创作胜地。

馥马尔香水出版社(Editions De Parfums Frederic Malle)由香氛大师馥马尔成立于千禧年,他首创香水出版社的工作模式,与调香大师们的关系如同出版人与作家。馥马尔的创作理念,一反商业调香的桎梏,充分给予调香师们最大的自由,让他们去创作忠于自己的艺术品,而非媚俗的商品。

“所有与我合作的调香师无时无刻不在抱怨,市场营销人员经常请他们调配一成不变的东西。于我而言,这就像要求一级方程式赛车手屈就成出租车司机。”馥马尔曾说道。他坚信,颠覆性的艺术品就在这些调香师的脑海里,他们只是被规则束缚了。

Fédéric Malle与调香师Anne Flipo

因此,馥马尔香水出版社的香水或许在当下被认为过于大胆或另类,但却有穿透时间的生命力。它们先走在时代前沿,多年后再被大众理解,比如2000年的《狂野麝香》,它一度被认为工业味过于厚重,甚至闻起来“很脏”,但在今天却重新被推崇,连韩国歌手权志龙也是它的使用者。

因为有别于传统的商业调香生产模式,馥马尔香水出版社每隔一到两年才会推出一款新品,而每一次的新品都独立于之前所有香水,是不受市场调研和预算控制的、调香师独一无二的个人创作。

2021年,馥马尔香水出版社携手有“大自然的建筑师”之称的调香师Anne Flipo,正式推出《Synthetic Jungle 绿野之境》。这是一款运用了人工合成成分和天然成分的先锋绿调香水,用超现实的反差营造出一片未来感的丛林。Anne Flipo对人工合成成分的大胆运用也打破了香水行业“天然至上”的潜规则。