【浙江文化+】在江南大地上,书写浙江人的普通生活

钱江晚报·小时新闻记者 张瑾华

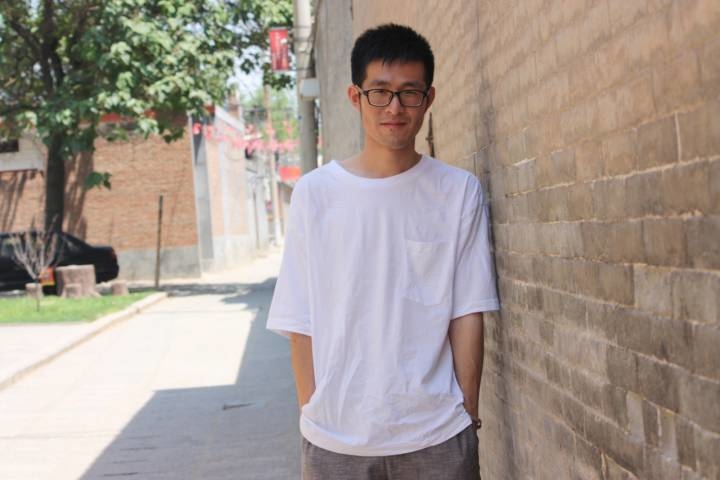

对话人物:徐衎(1989年生,浙江金华人。浙江省第三批“新荷计划青年作家人才库”。首批浙江省宣传思想文化青年英才)

32岁的徐衎住在浙江义乌。

打电话之前,我搜了一下他的名字:“衎”,读kàn。

百度上这样解释这个字:快乐,刚直,安定,和适自得的样子。

这也是徐衎的样子——

我是2015年入选浙江省第三批“新荷计划青年作家人才库”的,至今已6年。

2014年大学毕业,我由天津回到浙江,从中文系的校园生活一下跳入职场,有点无所适从。出于和文学继续密接的动机,我申请加入了浙江省作家协会,第二年顺利入会,更有幸入选了“新荷计划”第三批青年作家人才库。

我无比怀念2015年的秋天,“新荷计划”青年作家培训在桂香馥郁的省委党校开班,那种找到同路人的归属感相当振奋,我结识了很多省内外的同行文友,线上线下,聊文学也聊其他有的没的,没有任何预期的,友谊也维持了这么多年。

也是那次培训,我第一次面对《收获》《人民文学》《当代》《十月》《花城》等大刊编辑的“问诊”,我写的第一个中篇小说《肉林执》获得了宝贵意见,后来发表在《收获》60周年专号,这一切都如梦似幻,以至于有段时间,我把那一期《收获》放床头,像座纸制的灯塔,提醒自己,似梦也非梦。

就这样稍有底气地一路写到了今天。

这期间,我得到了浙江省作协、省文学院的诸多帮助,先后参加了鲁迅文学院、全国青年作家创作会议等学习,拓宽了创作思路,同时创作上有了困惑或者新动向,艾伟、黄咏梅、吴玄、海飞、钟求是、郑翔、张继宝、晋杜鹃、苏沧桑、朱向海等诸位老师也给了我最大的帮助。

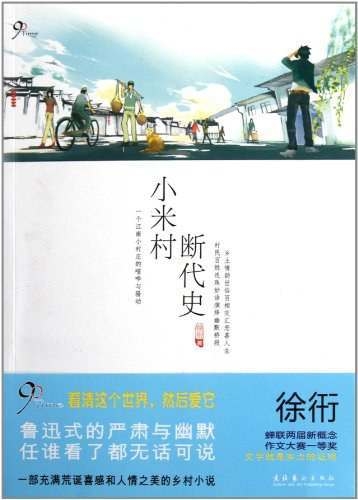

长篇小说《小米村断代史》是我2009年写的作品, 该小说自出版之日起,受到了很多读者的好评,也引起了文学评论界的很多关注。

坐标浙江,我想把一个坐落在江南的小村落的鲜活人物们呈现给读者们,这也是我的一部乡土文学作品,通过孩子的视角,以浙江农村为样本,以点代面,把中国自改革开放以来农村的发展变化清晰地记录下来。

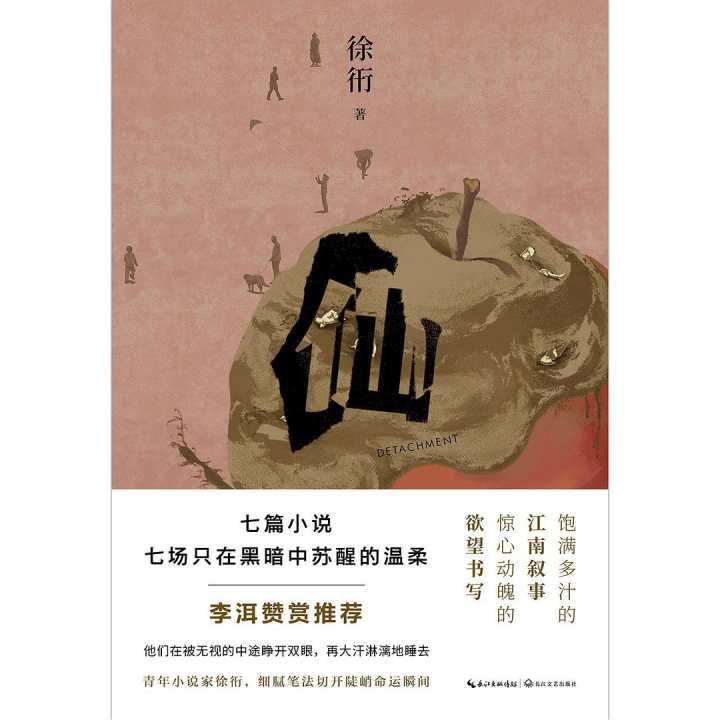

这两年,我写中篇小说居多,有时思绪像浴室中的水汽漫漶,经久不散,从一个想法出发导出另一个想法、又一个想法,想法之间缠绕、含混,于是有了“仙”。

《仙》是我的首部中短篇小说集,刻画人间百态的现实。《仙》所收集的小说,就是属于我的一种江南叙事,叙说暖老温贫的情谊。

我的书中人物大多是生活在城市里的普通百姓,身处逼仄的生活空间和熟人社会,一面与亲人相依为命,一面渴望着参与外界的变化。

著名作家李洱说,“整本书萦绕在湿热的气氛,与低沉有力的叙述之中”,我想这大概是一种江南的特质。

在江南大地上,我想一直能写一写浙江人的普通生活。

附:

浙江文学的两代人,谈谈文学

——艾伟至徐衎的一封信

亲爱的徐衎:

你好!你在五问里提到你更衬手于写“边缘、底层、灰败、小人物”。确实,在你的作品中,我也看到你的这一面。我注意到你的作品里多次写“拆迁”,并且以此构成你小说的起点,一个戏剧性的来源。我自然会想,这里面大约隐藏着你生命中一些重要的经验。

我把小说定义为贮存及拓展人类经验的容器。经验对于一个作家来说是重要的,但能否从经验中飞升起来更重要。无疑你呈现了这一作家最为珍贵的才华。你的小说总能在庸常的底层生活中挖掘出诗性。你的文本一向相当蓬勃,将杂乱无章的生活书写得丰沛而具体,令人信服。同时,你不停留在对表面生活的叙写上,我看到你对人物关系的深入挖掘的能力,你可以在不可能的地方开出花朵,创造出一种场景感极强的人物各怀心思的充满张力的图景。这种绝处逢生的能力很迷人。

在《漆马》里,你展示了这种能力。为了拆迁能有更多的补偿,卢阿姨和丈夫假装离婚,而年轻的“她”成了一个假冒的妻子。“她”和卢阿姨一起洗澡时,卢阿姨看“她”的视线掺进了杂质变得软弱,而“她”辨出杂质有自惭形秽、羞愤、嫉妒。“她”和卢阿姨女儿睡在一起,一个星期没说话。夜晚破屋里充满了暧昧的气息,“她”的假丈夫在说梦话,对“她”信誓旦旦,他和“她”是“实意结合”,卢阿姨彻夜失眠。“她”被卢阿姨女儿弄醒,两个同龄人畅想虚拟变成现实状况,“两个女人半夜疯笑,惊动了鸡开始打鸣,但天迟迟不亮”。

读到这些地方,我看到了深藏在叙述里的表情,你着迷于一种类似于滑稽的戏剧效果,人物的奇怪念头显得既合理又让人玩味,诗性在这些人物瞬间的缥缈念头间升起。因此,你和通常的底层叙事区分了开来,你不甘停留在庸常的表面,而是破冰而入,发现生活和欲望的苍凉、易碎和悖谬。

作家是修辞意义上的创世者。我们的材料就是人间生活以及经验,但仅有经验是不够的。就像上帝对着泥土吹了一口气创造了人类,作家也需要一口气,我们用这口气激活我们创造的世界。这口气相当重要,这口气就是我们对这个世界的全部认知和体验。

所有故事,其实都是偷吃禁果的故事。伊甸园消失,生命不再照着上帝的原初的样子发展,人类背弃了创世者,成了有自我意志的人,复杂的人。作家需要让人物偷吃禁果,让人物比作家走得更远。这是小说的智慧所在,也因此小说常常会逸出作家的个人认知。

读《漆马》的时候,我有隐隐的担心,担心你控制人物,担心你的叙事会走向凶杀。你没有,你把握住了,很自然地让人物关系显得既紧张又松弛。这也是你特别的地方,总是用日常细节处理人物的怪异行为和念头,让“怪异”稀释在芜杂的生活之流中,从而取得平衡感。

在结尾处,邵先生在朗读,朗读的文章写得好极了,有着“五四”以来小资产阶级的遗韵。我一度以为是哪个现代作家的散文,刚想百度一下,那位邵先生揭晓了谜底:“这是我妻子给我的信,在一九六七年还是一九六八年写的。”

这个结尾很好,给小说提供了可阐释的空间。可阐释性对小说来说是无比重要的价值。

盼望你写出更多更好的小说。 艾 伟

二〇二一年六月五日

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。