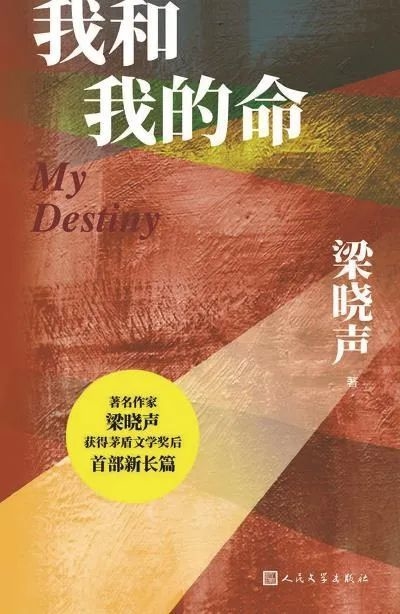

梁晓声《我和我的命》:命运叙事抑或励志书写|书评

十卷本《严家炎全集》出版 | 法国哲学家让-吕克·南希辞世 | ......

书评

梁晓声《我和我的命》

以长篇小说《人世间》摘得第十届茅盾文学奖后,作家梁晓声出版了另一部小说《我和我的命》。这部小说延续着对普通人看似寻常又总是屡经跌宕的命运的书写,也关注女性的际遇。

在作者刘小波看来,梁晓声以他擅长的现实主义笔法,书写个体的成长和奋斗。同时,作品也记录着时代,比如改革开放这一宏伟壮举、乡土中国的现代化转型以及转型带来的时代阵痛等。通过这部小说,梁晓声意在表明,命运并不仅仅是天注定,而是可以依靠自己的奋斗改命的。

梁晓声的新作《我和我的命》是一部典型的命运叙事。小说涉及家庭伦理、个体成长、女性奋斗、疾病隐喻等多个主题,最终指向的乃是命运叙事。个体的命运包含着多个方面,如原生家庭、血缘亲情、社会关系、自身修养、奋斗打拼等。作品关于命运的书写既有天命不可违的无奈,还有通过个体奋斗与命运抗争并最终逆天改命的信念。个体的努力奋斗是逆天改命最有力的武器,这是小说的叙事核心。在命运书写之余,梁晓声其实更多是在书写奋斗者的故事,将个体的成长奋斗与命运叙事结合起来,开启了一种全新的励志故事书写模式。

仅从标题“我和我的命”来看,就是一部命运叙事。命运究竟有什么样的内涵和所指?在小说中,作家借人物之口有所交代。养母曾对方婉之讲过,人有三命,“一是父母给的……曰天命;二是由自己在生活中的经历所决定的,曰实命;三是文化给的,曰自修命。”命有三种含义,天命、实命、自修命,其实作家很明显有所侧重,作品传达出了明确的价值取向,实命、修命是可以扭转天命的,人的奋斗则是改变天命定数的途径。小说关于命运的表达有多种取向,比如在疾病面前,就有一些宿命论的味道,隐约中正是日常行善的经历,才有疾病的治愈;又比如,有与命运抗争的故事,自然也有向命运的屈服,这主要从两个何家另外两个姊妹那里体现出来。

《梁晓声文集》封面,青岛出版社

梁晓声写出了命运之不可违不可抗的定数,也写出了人其实是可以逆天改命的。而改变这一切的,其实就是奋斗。因此,小说又成为了一部“80后”的奋斗史。小说开篇详尽书写了方婉之出身前后的种种事件,将其“80后”的身份凸显出来,有清晰的时代背景和明确的地理区位。小说以大量的篇幅在书写她的奋斗历程,方婉之从底层干起,做帮厨、下车间、开超市、到公司打工,方婉之不卑不亢,让平凡普通的个体实现了自我价值,即使是最后患癌,也成了励志的“抗癌明星”。另一位主人公李娟也具有与她相同的品格,两人因此互相帮扶,建立了深厚的友谊。作品总体上是用具有理想化色彩的笔墨来书写奋斗和成功故事的。以方婉之为代表的奋斗者们没有不择手段,没有过分依靠父辈的社会资源,没有放弃其他亲情、友情、爱情等珍贵的东西。与此相对的,则是很多为了成功不择手段人们的经历,比如小说中就写到了出卖身体换取生存的女性,她们向自己的天命投降了,当然,最后命运也并没有厚待她们。总而言之,方婉之和李娟这样的奋斗者不是一味追求成功,而是在履行了自己的使命之后,迎来了命运之神的眷顾。

梁晓声以他擅长的现实主义笔法,书写个体的成长和奋斗。同时,作品也记录着时代,比如改革开放这一宏伟壮举、乡土中国的现代化转型以及转型带来的时代阵痛等。时代始终站在个体命运的最前端,方婉之的经历,无论是从小被遗弃,还是到自己不懈打拼获得成功,都与无形之中的时代之手密切相关,个体被时代洪流裹挟着前行。

梁晓声因“知青文学”成名,却并未止步于“知青文学”,他一直保持与时代同步,这部作品作家思考命运以及奋斗的故事,有着明确的创作指向。作者坦言,写作《我和我的命》一书最初的动机,是发现改革开放以后,上苍似乎有意识地、分批次地让某些贫困家庭选送出“责任的种子”,当这些子女长大之后就成为这个家庭的责任成员,他们能撑起那样一些贫困家庭的屋顶。正是对这一群体的关注,才有了这样的文学呈现。更进一步来讲,当我们联系起近年来部分青年群体中间流行的亚文化以及“拼爹”“啃老”现象时,我们就更加明白作家的这番苦心。命运并不仅仅是天注定,而是可以依靠自己的奋斗改命的,这种激励,无论处在什么年代,都是不可缺少的。

稿件编辑:郑周明 新媒体编辑:傅小平

配图:摄图网、出版书影

1981·文学报40周年·2021

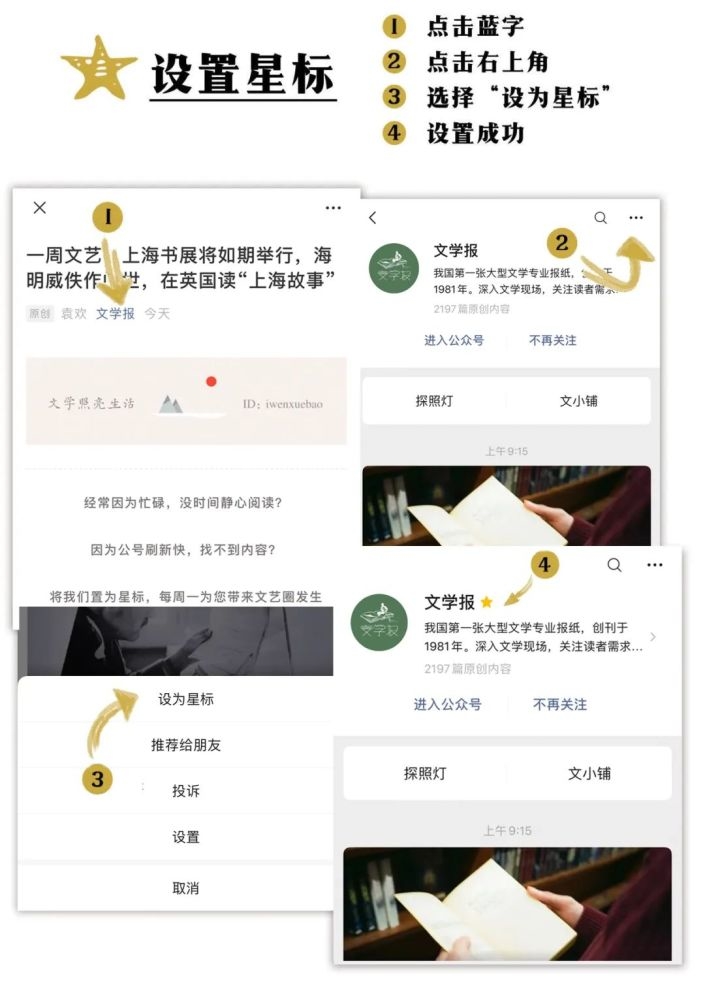

每天准时与我们遇见的小提示: