【历史文化名人】杨慎的学术思想与文章‖赵永康

杨慎的学术思想与文章

赵永康

杨慎以文学名世。500年人多论此,鲜及其余,发掘、研究稍疏。蜀中宿学王文才先生,以国务院古籍整理出版领导小组成员负责研究、整理出版杨慎著作,撰就《杨慎学谱》,编成《杨升庵丛书》。先生既归道山,而其学固未尝大行。笔者曩年问学文才先生,面聆训诲,愿就先生学说稍事发明,就教方家。

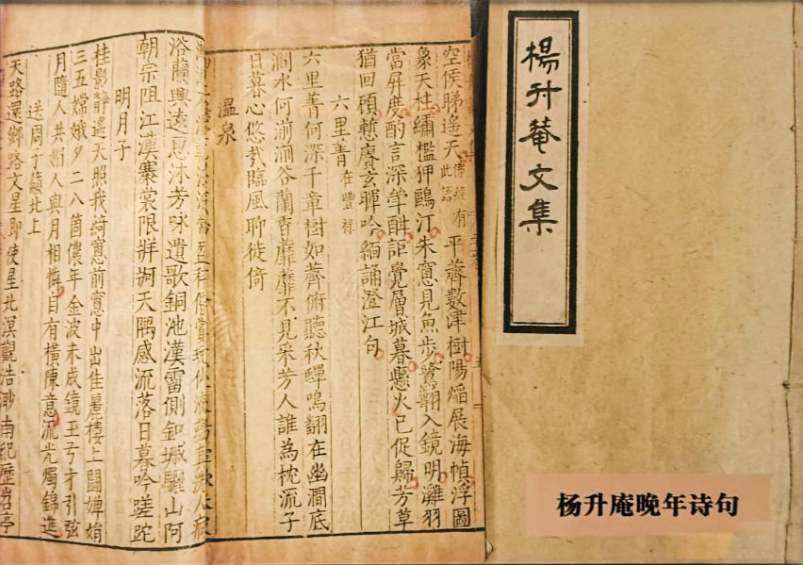

杨慎晚年滇云讲学

为学之义

所谓学术,殆指系统的专门学问。系统,意即全面;专门,指谓高、深。而无论何种专门学问,无不总是在某一种哲学思想指导下建立起来。

程、朱理学认定“理”(天理)是自然万物和人类社会的根本法则;万事万物各有一理,天理构成人的本质,在人间体现为伦理道德“三纲五常”,倡言“存天理、灭人欲”。有利于维护和巩固封建社会秩序与皇权统治。在明代,由皇帝钦定为正统思想。杨慎起而攻之,且于陆、王心学有所批判。于此,学人多以为升庵(杨慎,号升庵)殆持唯物主义哲学观点,力求全面颠覆程朱陆王之勇士,交相赞誉。笔者浅陋,窃意杨慎不过慨於道学末流“将圣人之言死死说定,学者但据此略加敷演,凑成八股,便取科第”;心学末流空化现实,空谈心性而言之耳。按得升庵学问,本从孔孟儒家得来,程朱陆王,并亦儒家弟子。曾子曰:“夫子之道,中庸而已矣。”而升庵之言曰:天下之达道五,能行五者於天下,而又推类以尽其余,道学尽于是矣。何谓心学?曰:道之行也,存主於内,无一念而非道;发达於外,无一事而非心。表里贯彻,无载尔伪。心学尽於是矣。故道学、心学,理一名殊,明明白白,平平正正,中庸而已矣,更无高远玄妙之说,至易而难行,内外一者也。被之所行,颠倒错乱,於人伦事理大戾。顾异巾诡服,阔谈高论,饰虚文美观,而曰吾道学、吾心学,使人领会於涉茫恍惚之间,而无可着摸,以求所谓禅悟,此其贼道丧心已甚,乃欺人之行,乱民之俦,圣王之所必诛而不可以赦者也,何心学、道学之有哉!是杨慎张大挞伐、鸣鼓而攻之者,盖只止乎假道学、假心学,至于程朱陆王,固未全盘否定之也。

明代国家“以经取人,士子自一经之外,罕所通贯。近日稍知务博,以哗名苟进,而不究本原,徒事末节。五经诸子,则割取其碎语而诵之,谓之蠡测;历代诸史,则抄节其碎事而缀之,谓之策套。其割取抄节之人,已不通经涉史,而章句血脉,皆失其真。近日书坊刻布其书,士子珍之,以为秘宝,转相差讹,殆同无目人说词话。”嘉靖以后之科举文字,阳明取代程朱,穿凿空虚更甚,所考经义、时务,无不皆有程文,以供改头换尾,照抄缴卷。临场按式填塞,辗转抄袭,杂凑成篇,以取功名。士习至此,卑下极矣。升庵痛心之,倡言从博归约,以实济虚。以为读书宜先识字。识字者,音韵、文字、训诂,亦即通晓字形、字义、字音之谓也。“古之名儒大贤,降而骚人墨客,未有不通此者也。秦之吏人,犹能诵《爰历》《滂喜》;汉世童子,无不通《急就》《凡将》”,宋人废汉唐音义,以议论解经,而音韵、文字、训诂为主要内容的小学,遂不再被重视,至明而“此学影废响绝,谈性命者,不过剿程朱之糟粕;工文辞者,止於拾《史》《汉》之聱牙。示以形声孳乳,质以《苍》《雅》《林》《统》,反不若秦时刀笔之吏、汉代奇觚之童。”既不识字,乌能望古人之宫墙哉!升庵有慨于此,从《说文》入手,远求近取,旁搜曲证,上自大禹岣嵝之碑、周宣岐阳之鼓;下则《字林》《玉篇》《集韵》《五经文字》以迄徐铉《说文系传》诸论著,悉研习而深究之,乃取《说文》所遗,诸家所长、师友所闻、心思所得,汇梓成编。收入四库,即有《奇字韵》《古音骈字》《古音丛目》《转注古音略》《古音略例》等等,而《六书索隐》诸书不与也。嘉惠学林,岂小矣哉!

其于经学,则曰“不可株守宋人而略汉儒”,列举宋人不明训诂、用字之义,妄以己意说经。以为欲明本意,“不若直从毛、郑”,上追汉学。同时又注意到汉学的繁琐和守陋的习弊,其“骛于高者,则有躐等凭虚之忧;专于考索,则有遗本溺心之患”,谓“人不可不学,但不可为讲师,溺训诂”以自误。“希望学者始终注意治学通义的目的,警惕‘遗本’,自居于经师,陷入支离的‘考索’。并又指出,汉儒墨守之固,与宋人的门户之陋,其弊实同。通儒之学,应不固执一家,墨残守缺,或沉溺章句训诂,死守左、玉、服、郑。”

清人赵熙“为学当为上下古今之学,不为一时一事之学;当为大通世界之学,不拘守方隅之学”之论,实肇于斯。赵熙,其一也,从治学方法看,清人考据,殆亦与慎略同。慎之言曰:“得其音,斯得其义矣。”“《说文》之解字,《尔雅》之训诂,上以解经,下以修辞,岂不正大简易哉。”其说字也,多依声释义。顾炎武所谓读九经自考文始,考文自知音始,正与慎同。清儒从声韵入手解读古书,取得重大成绩。升庵之功,正在荜路篮缕、以启山林。而四库馆臣求全责备,岂公论也哉!

迄于今,经师自居,设馆聚徒,高价收费,唯以今音领念“三百千”蒙学之书如三家村冬烘先生教儿童“望天书”,而大言炎炎为“国学”者,则又更慎之罪人也。1983年新都“杨慎学术思想研讨会”上,云南陆复初先生痛心疾首声言:“杨慎是被遗忘的一代学人。”30余年至今,言犹在耳,痛岂忘心!

杨升庵文集

文学思想

杨慎的文学和诗学,是他哲学思想的反映,既源于其师承,又是其时文学思潮渐变所催生。“明自洪武以来,运当开国,多昌明博大之音。成化以后,安享太平,多台阁雍容之作,愈久愈弊,陈陈相因,遂至啴缓冗沓,千篇一律”,天下厌之。明李东阳标举唐音,主情思,重比兴。然其所作,惟以辞之简远、意之古澹为高,不及于雄奇奥丽之境,未能转移风气。李梦阳继出,倡言“文必秦汉,诗必晋唐,非是者弗道”。一时人皆宗之,而何景明、边贡诸人,复互相标榜,号曰“七子”,复古之风,盛极一时。至嘉靖中,又有李攀龙、王世贞“后七子”,继续阐扬前七子主张,一改台阁体“啴缓冗沓”之习,天下无不争效其体。

这种时文之变而师古,与理学之变而师心(王阳明发扬心学),表达了人们在刻板、教条、令人窒息的程朱理学气氛下求新、求变的期盼,反映了人们呼唤思想解放与个性自由的要求。从此意义上讲,明七子的复古,无疑有进步意义。但是,他们唯古是尚、割裂历史,以为汉后无文、唐后无诗,专事模拟、模拟不足,继之以剽窃,至直录杜句,一诗之中至再至三,而谓不读唐以后无书;宋人书不必收,宋人诗不必留目云云,连李东阳也一并排斥,殆亦过矣。升庵起而纠之,曰:人人有诗,代代有诗。诗之所始,本乎性情,“情缘物而动,物感情而迁,是发诸性情而协于律吕,非先协律吕而后发性情也。以是知人人有诗,代代有诗。”情思之发,在于境遇;声音之变,潜与政通,不止于音调句律之间求之。诸凡感物造端,托物寓意,而情与境合者,皆得而谓之诗,不能只着眼盛唐一代、杜甫一家。又溯其源而论之曰:“汉代之音可以则,魏代之音可以诵,江左之音可以观,虽则流例参差,散偶有别,音节尺度粲如也。”故不可云宋无诗,且尊唐不可以卑六代也。

诗缘于情而绮靡。除感情特征外,诗还得富有文采。理学家止取穷理,以议论为诗,从而抹杀了诗歌的文学属性。用毛泽东的话讲,就是“宋人不懂形象思维,读宋诗如同嚼蜡”。

杨慎同样看到了这个问题,坚持进步的思想内容与完美的艺术形式的统一,沈酣六朝,揽采初唐,创为渊雅博丽之词,创作了大量理、情并茂的诗篇。以其卓绝诗才与深厚广博之学问,深研六朝新体,创为渊雅磨丽之词;兼取众善,出入三唐,风调情得其神似。诗歌内容,又多新境,为前人所未备。宜乎其独立于前后七子,拔 别成一队、雄视一代矣。

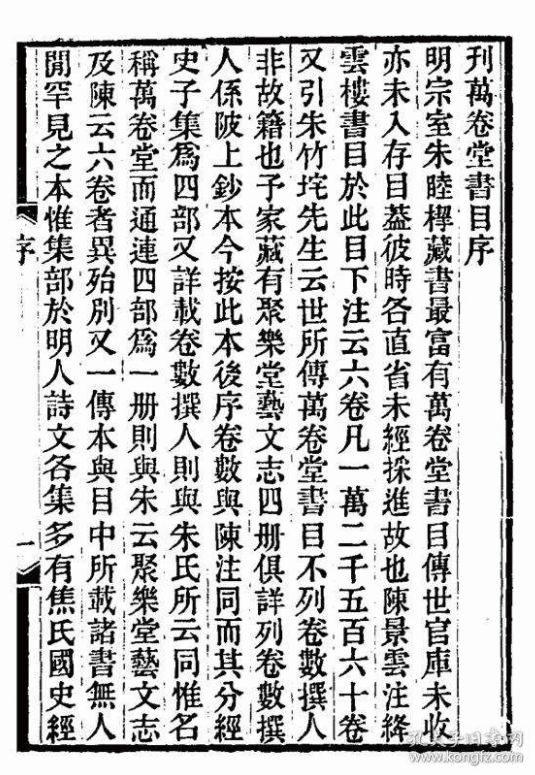

万卷堂书目

晚年创作成就

史谓“明世记诵之博、著作之富,推慎为第一。诗文外,杂著至一百余种,并行于世。”原其所致,则慎之言曰:“资性不足恃,日新德业,当自学问中来。”好学穷理,老而弥笃。此慎之所以为慎,而今日所谓之“活到老,学到老”者也。

明世宗嘉靖三十一年(1552),升庵自滇还寓居江阳(四川泸州),时已65岁,而笔耕未尝稍辍。7年之中,诗作固无论矣,专书盖亦多多。于其书目以及版本流传,实曾考证。谨就访求所悉,而以文才先生《杨慎学谱》覈证,抄录如下:

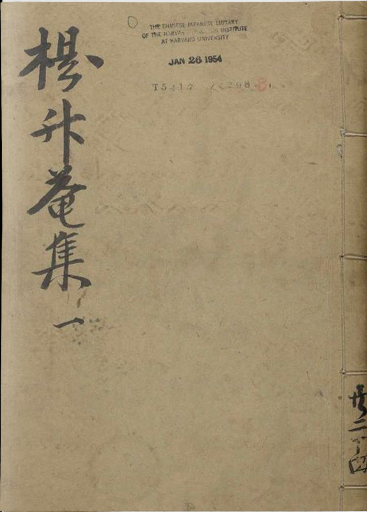

(一)《升庵文集》。见杨慎《送宋少宇侍御北还》诗注:“宋公刻余诗文于江阳。”少宇巡抚全蜀,事在嘉靖三十五年(1556),故刻慎集于泸州。丘文举整理升庵书目、简绍芳《杨慎年谱》之所著录,是即此本。《万卷堂书目》所著录《升庵集》21卷、《续集》4卷,亦是此书。丘目另有《升庵文稿》,盖滇中旧刻,当在泸州本前,以上俱无传本。

今另存嘉靖本《升庵文集》,南京太仆寺卿周复俊序云:“俊往时总宪蜀台,解(任)后公金沙(寺)谓予:不鄙斯集,幸刻诸吴中。予既口诺心许之,慨徐剑徒悬,嵇琴沈响,爰次遗编,并叙其世。”题“嘉靖甲子(四十三年)闰月”。慎授集复俊,久未刻行,故先有滇刻文稿,继有泸刻文集,并增《续集》。今滇、泸二本无传,唯吴本得存其旧。

(二)《南中集续钞》5卷。今存嘉靖刻本。云南按察周复俊序谓升庵嘱刻此集,题“癸丑(嘉靖三十二年)冬十月”。同年“孟冬十月朔”刘大昌序谓泸州冯东沙,韩炅庵校录,“集凡四卷,诗近百首”。知此集为慎表弟刻于泸州,刻成时增为5卷。

(三)《户录》。清李调元据丁小山写本刻入《函海》。升庵自序谓:“顷甲寅(三十二年)岁,居江阳,淫雨自七月至岁终。”故书名户。

(四)《绝句辨体》及其《附录》。今存嘉靖刻本。自序题“嘉靖癸丑(三十二年)五月朔日”。跋谓内江喻柯刊之。

(五)《绝句衍义》。见《玉堂丛语》,杭州丁氏嘉惠堂《八千卷书楼总目》记作4卷,蜀中李调元《升庵著书总目》据以补录。自序题“嘉靖丙辰(三十五年)夏五之望”。与疑似亦成于泸州之《唐绝增奇》并为选诗要著。

(六)《昭明集》。校本5卷,云南按察使成都周满序题“嘉靖乙卯(三十四年)午月”刻于滇中,习见者为辽府重刊本。校本亦精。

(七)《杨氏卮言》《卮言闰集》。《明志》合称《杨子卮言》4卷。自序谓“年及古稀,粹录成编”。知为晚年之年。今存成都刘大昌刻本6卷,序题“嘉靖甲子(四十三年)夏四月十日”。乃慎卒后刻成。(八)《七十行戍稿》。明李元阳序云:“嘉靖三十八年冬,升庵先生由泸至滇,历日四十,涉路三千,成诗百余首,题曰《七十行戍稿》。”按杨慎于嘉靖三十七年(1558)冬械押还滇,明年春,还戍所,七月卒。元阳谓三十八年冬由泸至滇,乃概略言之。初只一卷百余首,今存嘉靖二本。周复俊序云:“乃若《七十行戍稿》,则公晚年所作,而(丘)文举辑之,杨生富春手录也。”题“嘉靖三十八年十一月”,时慎卒方百余日。

又有《病榻手肷》《希籛笔》,今存《说郛续》本各1卷;《清暑录》《八千卷书楼总目》记作2卷,今无存。王文才先生云:此三者疑亦泸州之著。晚年病困,故题希籛;江阳苦热,故恋清暑。

人道杨慎有明第一才子,信不诬哉!

杨升庵集一

(载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊)