普鲁斯特:我忆故我在|封面人物

《追忆似水年华》流露着迟暮的忧伤,但对读懂它的人来说却又振奋人心,因为哀叹中深藏的恰是它的反面,是对人生、生命的强烈欲求和留恋……并非谁都能成为普鲁斯特,但也许每个人都可从“追忆”中获取升华,留住“似水华年”。

文 / 南方人物周刊记者 李乃清

“假若世界末日即将来临,人类将遭毁灭,在确知死期不远到死亡降临这段时间里,你认为人类对此会作何反应?你在这最后的时刻又会做些什么?”

大约100年前,1922年夏天,巴黎当时最为畅销的晚报《不妥协者》挖空心思出了这么道题,邀请几位法国名流作答。

“人们会乱作一团,径奔最近的教堂;但我会利用这最后的机会去登山,尽赏阿尔卑斯美景。”(亨利·波尔多,知名文人)

“男人对其行为的长远后果没了任何顾忌,岂不变得无法无天?”(贝尔特·鲍维,巴黎名伶)

“去玩最后一局牌,去打最后一场网球、高尔夫。”(亨利·罗贝尔,作家)

有意思的是,在这篇“末日赴死”报章问答结尾,出现了一番有违常识的警世论调:

“如果我们真将面对死亡威胁,我想生活对于我们会忽然变得美妙。想想吧,因为我们的懒惰和拖延,竟致那么多计划、旅行、恋爱、对人生的探究与我们失之交臂,未见实行!……大难不至,我们就会什么也不做,我们会发现自己又回到日复一日的平庸生活,生活的欲望在此消磨殆尽。但是要热爱生活,抓住现在,我们无需等到大难临头。想想这一点就尽够了:我们是人,终有一死,也许今夜死神就会将我们带离人世。”

这位就“末世论”发表上述高见的名人是个离群索居的小说家。他对体育兴趣阙如(据说他曾试着下过一次国际象棋;另外靠别人帮忙,放过两回风筝)。此君生命最后14年在一张狭窄的床上度过,身上覆一堆薄薄毛毯,就着床边的昏昏灯火,写他那部长得令人称奇的煌煌7卷本小说。

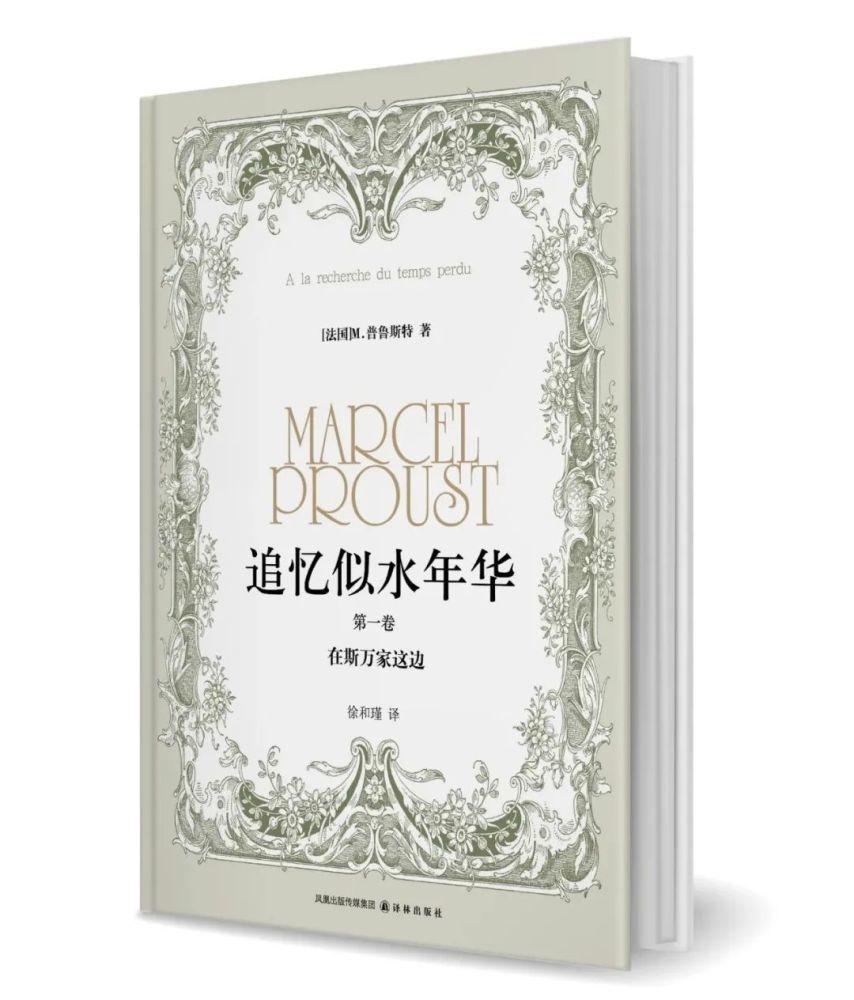

这部长篇巨著名为《追忆似水年华》( la Recherche du Temps Perdu,又译《寻找失去的时间》《追寻逝去的时光》等,以下简称《追忆》),描摹的是走向没落、骚动的“美好年代”里行将消亡的贵族阶层浮世绘:上流社会无所事事的遗老遗少和饱食终日游手好闲的纨绔子弟,他们奢靡浮华的沙龙和晚宴,他们病态纠结的情爱和嫉妒,他们虚虚实实的欲望和风雅……在这个世界里,过去、现在和未来的疆界被打破,过去在不经意间埋下未来的线索,未来又沾染了怀旧沧桑的色彩,现在则暧昧不清,像一场握在手中又从指间流走的爱情,一切的一切,皆化作椴花茶杯中浮现的流光碎影……

自1913年第一卷《在斯万家那边》问世,《追忆》即被推崇为经典之作。一位法国批评家认为作者可与莎士比亚相提并论,一位意大利批评家把他比作司汤达,一位奥地利公主甚至愿意与他谈婚论嫁……

这位小说家名叫马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust,1871-1922),他写具有摧毁性的“时间”,也写具有拯救性的“回忆”。

▲《方舟与白鸽:普鲁斯特影像集》,作者: [法]帕特里西亚 ·芒特-普鲁斯特 张新木译,译林出版社

本雅明说:“普鲁斯特不可思议地使得整个世界随着一个人的生命过程一同衰老,同时又把这个生命过程表现为一个瞬间。那些本来会消退、停滞的事物在这种浓缩状态中化为一道耀眼的闪光,这个瞬间使人重又变得年轻。”

而这一切,或许只需从一块美味的“小玛德莱娜”点心开始:

见到那种点心,我还想不起这件往事,等我尝到味道,往事才浮上心头……凡形状,一旦消褪或者一旦黯然,便失去足以与意识会合的扩张能力,连扇贝形的小点心也不例外,虽然它的模样丰满肥腴、令人垂涎,虽然点心的四周还有那么规整、那么一丝不苟的绉褶。但是气味和滋味却会在形销之后长期存在,即使人亡物毁,久远的往事了无陈迹,唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力;虽说更虚幻却更经久不散,更忠贞不贰,它们仍然对依稀往事寄托着回忆、期待和希望,它们以几乎无从辨认的蛛丝马迹,坚强不屈地支撑起整座回忆的巨厦。

普鲁斯特的贡献之一,在于出示给读者一种回忆过去的方式——“无意识的回忆”。有意识的回忆借助智力和推理,但只有偶然出现的、经由某种意外的感觉(气味、声音等)触发的“无意识的回忆”,唤醒了万花筒般的往日情境,使“逝去的时光”得以存活于我们现在感受到的事物之中。

时间令人晕眩、无奈,但普鲁斯特使这种“无意识的回忆”成为写作动力,以文学挽救失去的时间,让生命超越死亡,不被时间侵蚀。

回到1922年,在给《不妥协者》寄去答复后刚过四个月,普鲁斯特多年来不断预言的事真的发生了——他患了感冒,不治身亡,年仅51岁。

去世前普鲁斯特应邀赴了一场宴会,尽管畏寒,他还是裹上三件外套、两条毛毯,如约前往。返家时他不得不在冰冷的庭院里等车,结果得了感冒。感冒随即发展成高烧,但他怕耽误写作,不让医生给他注射樟脑油。他继续工作,除了热牛奶、咖啡和煮过的水果,几乎不吃不喝。感冒转成支气管炎,随即恶化为肺炎,最终带走了他的生命……

我“忆”故我在,这是普鲁斯特的生存哲学。直至临终前,体弱多病的他仍笔耕不辍,无畏地献身于创作——他要用回忆去战胜时间。至终,他以文学征服了永恒……

今天,当我们“追忆”这位150年前诞生的作家,或许会想起他在《追忆》末卷《重现的时光》中留下的句子——“‘死亡’这两个字为什么对他毫无意义;他处于时间之外,又怎么会害怕未来呢?”

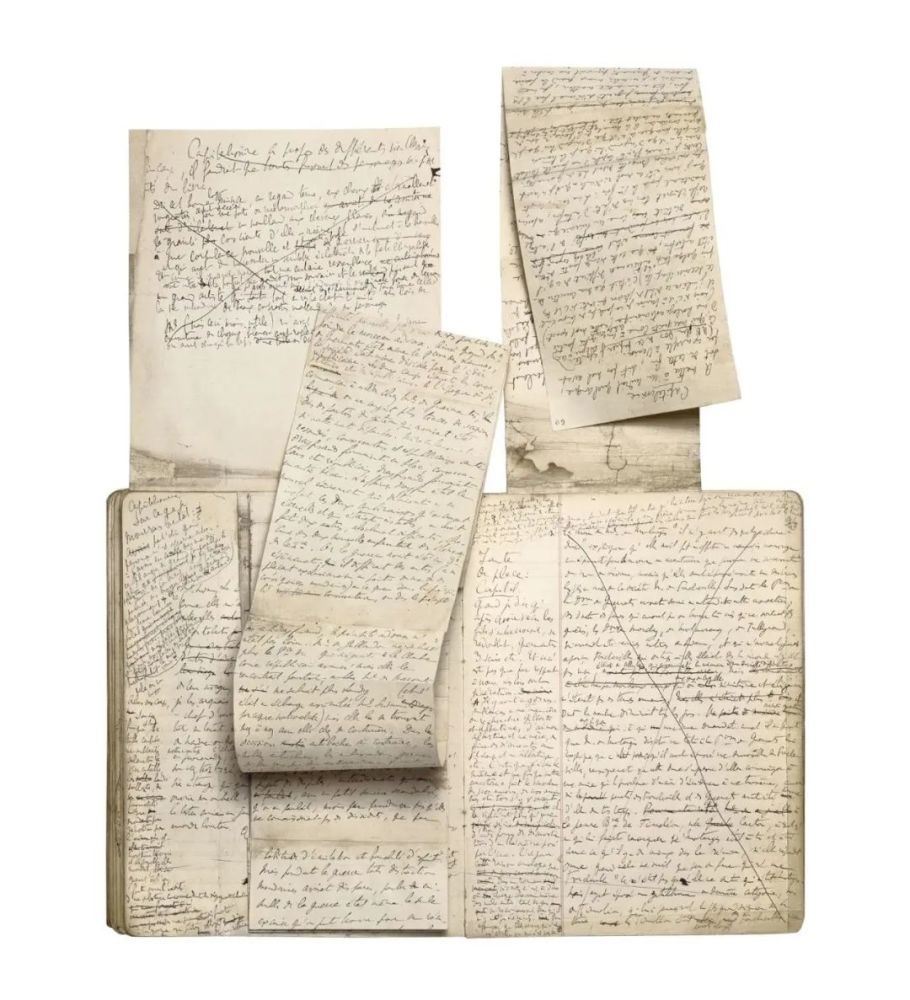

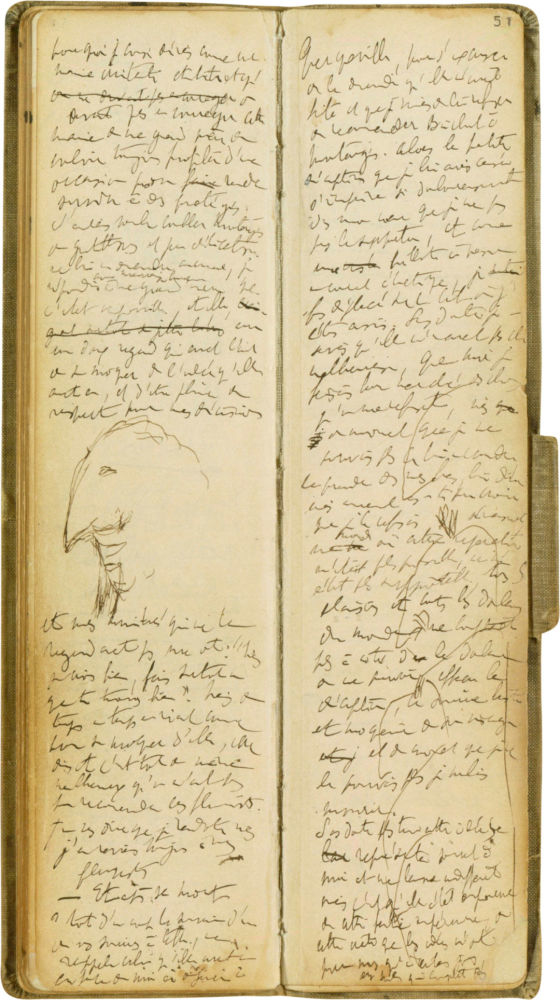

▲《重现的时光》手稿中,普鲁斯特的连页文稿

普鲁斯特家那边

就像《追忆》中的“贡布雷”有斯万家那边和盖尔芒特家那边一样,普鲁斯特的生活也有两个边:伊利耶,父亲家那边;奥德伊,母亲家那边。

他父亲阿德里安·普鲁斯特生于博斯和佩什交界处的小城伊利耶,1971年普鲁斯特诞辰100周年,这里更名为“伊利耶-贡布雷”。年轻的阿德里安天赋异禀,志在医学,他是第一位离开家乡前往巴黎求学的家族成员。32岁那年,他凭借潜心之作《论脑软化的各种形态》完成博士论文答辩,并通过严苛的医学院会考。

▲阿德里安·普鲁斯特教授,皮埃尔·勒孔德·杜·努伊作,1886年11月20日

1866年,欧洲霍乱肆虐,普鲁斯特这位从医的父亲成了那个年代的“抗疫专家”,他曾在三个月内穿行数千公里,游历法、德、俄等多国诸城追踪疫情传播途径,向各国当局进言遏制扩散的方案,有人曾将之比作凡尔纳笔下《80天环游地球》的主人公,“他环游了世界,且对环境有着同样强的耐受力与适应性。”普鲁斯特医生的不懈努力得到回报,他被授予五等荣誉奖章,升任巴黎医学院卫生学教授。此外,土伦市(这座港口城市一度有霍乱流行的苗头)市长赠他以城市金钥匙,马赛一家防疫医院则以他的名字命名。

普法战争爆发前的峥嵘岁月,阿德里安结识了聪慧清秀的少女让娜·韦伊,她生于家业殷实的犹太家庭,父亲是证券经纪人。阿德里安和让娜于1870年9月3日结婚,这日正是拿破仑三世被俘第二天。两人成婚后不久,巴黎沦陷,局势紧张。“巴黎公社”时期,街头枪声不断。婚后仅7个月,让娜已身怀六甲,“在末日的气氛中度过了自己的22岁生日”。“五月流血周”之后,让娜和阿德里安决定动身前往奥德伊,她的叔父路易·韦伊在当地有栋花园别墅。

1871年7月10日,第三共和国的黎明破晓时分,让娜在叔父的大房子里诞下她和阿德里安的长子马塞尔,两年后,她又在此生下另一个男孩罗贝尔,他比体弱多病的哥哥要健壮得多。回忆儿时,罗贝尔常谈起哥哥5岁、他3岁时童年相伴的场景,“哥哥带着无限柔情照顾着我,就如母亲一般呵护体贴。”

▲马塞尔·普鲁斯特(右)和弟弟罗贝尔身着苏格兰套装,1877年

由于父亲长年劳碌奔波,普鲁斯特从小就与母亲极其亲密。13岁时,他在自己的英语记事簿上做了次问卷游戏(这应该就是后来那份著名的“普鲁斯特问卷”的雏形),对问题“你最大的不幸是什么”,普鲁斯特答“和妈妈分离”;21岁时,他又重新填了这份问卷,同样的问题,他认真写道:“不了解我的母亲和外婆。”普鲁斯特毕生都依恋着这两个女人,维系终身的情感纽带也影响了他日后的创作。

“想当初,外婆和我融为一体,在海边迎着风边走边谈。”童年时期的普鲁斯特,夏天有些时日会跟随外婆阿黛尔·韦伊去拉芒什海峡的特鲁维尔海滩(后来则是卡堡)玩耍,《追忆》中的巴尔贝克海滩由此产生。“出于温情的一种奇迹,在她的每个想法、每个意图、每次谈话、每个微笑、每个目光中,都包含着我的思想。在外婆和我之间,仿佛有种特殊的、预先确定的一致。”

让娜从母亲阿黛尔那里掌握了读说英语和德语的能力,还学习了弹奏钢琴,她也十分注重教育孩子。普鲁斯特所受的超前教育可从他十来岁时的家信中看出,在一封用德文写给外婆的信中,他提到自己当时正在学习拉丁文。受外婆和母亲熏陶,普鲁斯特从小喜爱阅读,尤其是塞维涅夫人、乔治·桑和英国维多利亚时代的一些作家。“我那充实的童年时光……我把它们全献给了我心爱的那些书籍。”

▲纳特·韦伊夫人,闺名为阿黛尔·本卡斯特尔(1824-1890),普鲁斯特最亲爱的外婆。纳达尔摄

“山楂树”之恋

突然,童年的温馨回忆涌上心头,我在低洼的小路上停住了脚步。从那些边缘呈细齿状、闪闪发亮地探到路边的树叶,我认出了一丛山楂树,可惜,春天过后花儿都凋零了。四周飘浮着往昔的五月星期天午后的气息,那些蕴含着早已忘怀的信仰和过失的气息。我真想攫住这些气息……

普鲁斯特对童年怀有温柔的情愫,他很早就意识到,要“攫住”那片纯真天地形态缤纷、具体而微的美感。

《追忆》中的“贡布雷”展现了叙述者童年时代感性的乡野生活,圣伊莱尔教堂的钟楼、当松维尔花园的英国山楂树、维福纳河塘里飘浮的睡莲……贡布雷有他儿时的幸福和烦恼,整部小说的秘密私语都在那里窸窣作响。

普鲁斯特9岁前,好几个复活节假期都在伊利耶度过。阿德里安离家定居巴黎后,他的姐姐伊丽莎白嫁给了当地开布店的富商于勒·阿米奥,“人们在望弥撒前去这家商店,会闻到一股本色棉的清香。”这位“阿米奥姑妈”,经过长年演变,最后在全世界读者心中成了《追忆》里的“莱奥妮姑妈”。

▲于勒·阿米奥夫人,闺名伊丽莎白·普鲁斯特(1828-1886),“贡布雷”中莱奥妮姑妈的原型

莱奥妮姑妈的宅子有两道门,厨娘弗朗索瓦丝去食品杂货铺走的是前门,她常带回叙述者最爱的“云青似染、粉红如洇的芦笋”;宅子的后门在小花园里,夜晚大家围坐大栗树下,会听到客人拉铃时发出“羞涩的、椭圆形和金色的丁冬两响”。

莱奥妮姑妈家有条幽暗的楼梯,这让叙述者想起就害怕:底楼是大人的社交空间,上楼睡觉就意味着“和妈妈分离”。有天晚上,在通往楼梯的走廊里,这孩子守着不走,非要妈妈来房里补上“晚安吻”;为了安抚这个敏感忧愁的孩子,全家人给他弄来一盏幻灯,这东西“用捉摸不定的色光变幻和瑰丽多彩的神奇形象来取代不透光的四壁,绘上了传奇故事的灯片,就等于一面面彩画玻璃窗”。

▲《椴花茶中的时光》,作者:[法] 马塞尔 普鲁斯特原著 周克希译 涂卫群编,华东师范大学出版社

在伊利耶,普鲁斯特还着迷于姑父的卡特兰芳草园,园边一排山楂树篱,将英式花园、印象派画风与东方情调融为一体。“我流连在英国山楂树前,嗅着这无形而又不变的香味,想把这时而消失、时而重现的芳香送进茫茫然的脑际……”

《追忆》中,散发着“杏仁味”的山楂花引领叙述者发现自然之美,还营造了他初见希尔贝特·斯万的难忘场景,那是他的初恋、他的毕生所爱。

然而,普鲁斯特对自然萌生的爱意很快因他的病而被“扼杀”。9岁那年,全家人从布洛涅树林散步归来,普鲁斯特突发哮喘,差点死去。据罗贝尔回忆,“马塞尔突然被一阵可怕的窒息攫住,几乎丧命,父亲惊呆了!从此,旧病复发的威胁在他的生命中徘徊不去。”这天之后,普鲁斯特不得不彻底放弃“户外乐趣、乡野美景和姹紫嫣红的鲜花”。

敏感,极度的敏感;虚弱,极度的虚弱。

哮喘引发了普鲁斯特后来各种身心反应:咳嗽、胃疼、恐高、畏寒、失眠、洁癖、怕老鼠、怕噪音……一系列过敏症状贯穿他的人生,缠绵病榻最后14年:门窗紧闭,幽微的密室,光线和空气对他而言都是奢侈、致命的。

山楂花(Aubépine),也许是为失眠所困的普鲁斯特最爱的花,音节中却暗含着清晨苏醒后的痛苦(Aube-épine,即“黎明-刺”)。

“疾病有一种好处,就是能使我们接近死亡后的现实。”自9岁那场哮喘发作后,早熟的普鲁斯特开始正视“死亡”:生活曾赠予他如此繁盛的美好,但从那一刻起,这样的乐趣只能在回忆中重现……

1894年,他曾写过哮喘病人的绝望经历,“失去了他不曾找回的、空气所带来的安宁。”为顺畅呼吸去抗争、因病魔威胁而恐惧、对逝去的一切极度渴望……最终,“失去”与“找回”成了他倾注毕生心血进行创作的关键词。

在少女花影下,在少年们身旁

最喜欢的消遣?——阅读、幻想、写诗。

最想在何处生活?——在我的理想之国。

最能容忍的错误?——天才们的私生活。

……

普鲁斯特读中学时填写的问卷,展示了一个勤于思考、理想主义的早熟少年。普氏研究权威让·伊夫·达迪耶曾指出,这些粗略回答已包含他后来创作《驳圣伯夫》的所有要素:“一份期待、一份坦承、一份规划、一份审美。”

▲普鲁斯特像,保罗·纳达尔摄,1887年3月24日

1882年,普鲁斯特进入孔多塞公立中学。哮喘发作的日子,他常上课缺勤,但他学业成绩优异,拿过“数学第二名、物理一等奖和哲学特等奖”。他讲一口纯正法语,有着“以世人不再阅读的书籍为养料的、从无差错的记忆力”。

排除健康问题,普鲁斯特的中学生活总体欢欣鼓舞,大多数日子,他享受着歌唱、诵诗、去香榭丽舍大道的蒙梭公园游戏的乐趣。放学后他常去那个公园,在那里结识了多位大半生都保持联系的女孩子。冬天外出时,他会在口袋里放些热土豆或烤栗子,用以温暖双手。他喜欢和安托瓦内特与露西·弗雷姐妹玩耍,她们的父亲后来当上了法国总统;他的玩伴还有玛丽·德·贝纳达基,可爱的俄罗斯波兰裔贵族女孩,她是他“年轻时的最爱”、“少时让我沉迷和绝望的人”。玛丽是《追忆》中希尔贝特的原型,也是普鲁斯特《让·桑德伊》中年轻女孩玛丽·考斯彻夫的主要灵感来源。

▲玛丽·德·贝纳达基,马塞尔的童年女伙伴,《让·桑德伊》中玛丽·考斯彻夫的原型,在《追忆》中则是希尔贝特·斯万的原型

人们会在一张旧照上发现希尔贝特的另一原型雅娜·普凯:1891年,比诺大街网球场,普鲁斯特跪在雅娜的石榴裙下,他倒持网球拍,仿佛在弹吉他!据雅娜回忆,普鲁斯特当年喜欢在这个网球场和加斯东·德·卡亚韦(雅娜后来的丈夫)等朋友们相聚。他身体虚弱,不能打球,但他的谈话总把一群姑娘吸引到他周围的树荫下。

▲塞纳河上讷伊市的比诺大街网球场,约1891年。马塞尔·普鲁斯特跪在雅娜·普凯的脚下,她是启发希尔贝特的另一个原型

“他来时总带着满满一大盒糖果甜食。天热时,大家硬要他到隔壁小店去买啤酒汽水。他买回来叫苦连天,手里拎着一只向老板借来的破篮子。有时,一只网球落到奶油点心中间,使玻璃杯和小姐们都惊跳起来。马塞尔总是责备打球的人把球打过来是‘毫无道理的恶作剧’。”这其中确有恶作剧成分:普鲁斯特的魅力、敏感和热情,常使小伙子们感到嫉妒,他们打来几发球,就是为了扰乱在少女花影下的这片“爱情区”……

“今天早上,我吃了:一个水煮蛋、两片牛排、五个土豆、一只鸡小腿、一只鸡大腿、三份烤苹果”,这是15岁的普鲁斯特假期寄给朋友的信,列完菜单,他又恳求对方保守秘密,担心这会给人留下“贪吃”的印象,有损其“优雅读书人”的形象。这是少年普鲁斯特有趣的侧面:书呆子气、幽默、腼腆,还有着让人略感惊讶的食量。

信的后半部分,他转而谈论自己的阅读,在这方面,他的“食量”和他的早餐一样惊人:他引述高乃依、拉辛,用莫里哀的词汇写了一幕剧;他提到在读巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》,“很美,也很悲惨”;他正在学习拉丁文、希腊文和历史;他刚读了66页雨果;还评注了“至少250行《埃涅阿斯纪》”。

最后一年的哲学课上,教师阿尔封斯·达尔吕的智识之光和诗性讲解给普鲁斯特留下深刻印象。“用不着我们费劲辨读的东西不属于我们,唯有我们从不为人知的阴暗处提取出来的才源于我们自身。”达尔吕启发普鲁斯特从内省出发,构筑个人化的关于时间绵延的观念。人们仿佛被他们脚下沉重拖带着的岁月拉长的图景,后来成了《追忆》中最深邃的意象之一。

在孔多塞求学时,普鲁斯特还结识了几位志趣相投的同学,这些少年未来在各自领域都取得了瞩目成就——历史学家达尼埃尔·阿莱维、罗贝尔·德雷福斯;戏剧家罗贝尔·德·弗莱尔;诗人、评论家费尔南·格雷格;弗莱尔和格雷格后来都被推选为法兰西学院院士。

虽说这些少年个个聪明绝顶,但普鲁斯特的口才和文采让他们意识到,眼前有个无可争议的天才。他神经过敏的热情又令他们不适。据阿莱维回忆,“有天我正和同学聊天,突然感到有人搭上我的肩。转身一看,是普鲁斯特。我甩开他的动作有点猛,他脸色一下变得很难看。我让他难堪了。我有时觉得他有点做作,让人不舒服……他有些忧郁……我们是男孩,而他是个另类。”

▲《在少女们身旁》校对过的长条校样

普鲁斯特曾喜欢和女孩一起玩耍,但从他16岁的信中可以看出,他对这些同学少年的兴趣渐渐有了性的意味,尤其是对雅克·比才(歌剧《卡门》作者之子)。1888年春,普鲁斯特致信比才,“我难过时唯一的安慰,是去爱与被爱。而你是真正能满足这一需要的人。”遭到比才拒绝后,他哀惋道:“我很难过不能摘下那鲜美的花,我们不久就无法摘取了。因为它终将结果……而且是禁果。”

“卡特利兰”周围

中学毕业后,普鲁斯特应征入伍,驻守奥尔良第76步兵团,服了一年兵役。

这个衣冠不整的义务兵,身穿飘动的军大衣,一双温柔如羚羊的大眼睛,隐没在花盆似的军帽帽檐之下。画家雅克-埃米尔·布朗什回忆,“马塞尔解扣的军大衣、步兵帽,和他的发型、清纯椭圆脸、青年亚述人的模样,构成一个奇怪的组合。”爱德华·索莱尔的描写则更鲜活,说普鲁斯特是位可爱的“女疯子”,他去参军,觉得和年轻阳刚的人们一起过日子“尤为兴奋”。在部队受训时,普鲁斯特在64人中名列倒数第二,好学生却不是个好兵。

▲马塞尔·普鲁斯特到奥尔良第76步兵团服兵役

服役期间,每个周日,普鲁斯特获准回巴黎“休假”,这一天,他常去拜访好友加斯东的母亲阿尔芒·德·卡亚韦夫人,周日宴会,她邀请的客人有上百位,集合了艺术家、政治家、外交家、演员、作家等。普鲁斯特在那里结识了阿纳托尔·法郎士,这为他塑造《追忆》中的作家贝戈特提供了素材。过去,他因着“法郎士书籍中显而易见的美”,“像钟乳石一点一滴地形成那样”把他想象成一位“白发苍苍的温柔歌手”;现在,他看到自己面前这位作家“蜗牛壳一样的鼻子,蓄着黑色山羊胡子”,不免感到失望……

▲《天鹅之舞:普鲁斯特的公爵夫人与世纪末的巴黎》,作者: [美]卡罗琳·韦伯(Caroline Weber)马睿译,社会科学文献出版社

普鲁斯特更喜欢待在优雅的夫人们身旁,例如那位长着一双茨冈女人般褐色热情眼眸的热纳维耶芙,这位斯特劳斯夫人是拒绝他示爱的雅克的母亲,“有种原始的、东方的、忧郁的美”。她26岁因作曲家比才去世而成了寡妇,后又嫁给富有的律师埃米尔·斯特劳斯,她身世坎坷,却说话风趣,有时还会面带天真说出骇人听闻的事,因着这位妙语连珠的女主人,普鲁斯特为《追忆》中的盖尔芒特夫人找到了原型。也是在贵族云集的斯特劳斯府邸,普鲁斯特遇到了斯万的基本原型夏尔·哈斯,一个英俊的犹太富公子,他是诗人们(如罗贝尔·德·孟德斯鸠)和画家们(如德加)的朋友、一家顶级桥牌俱乐部的会员……

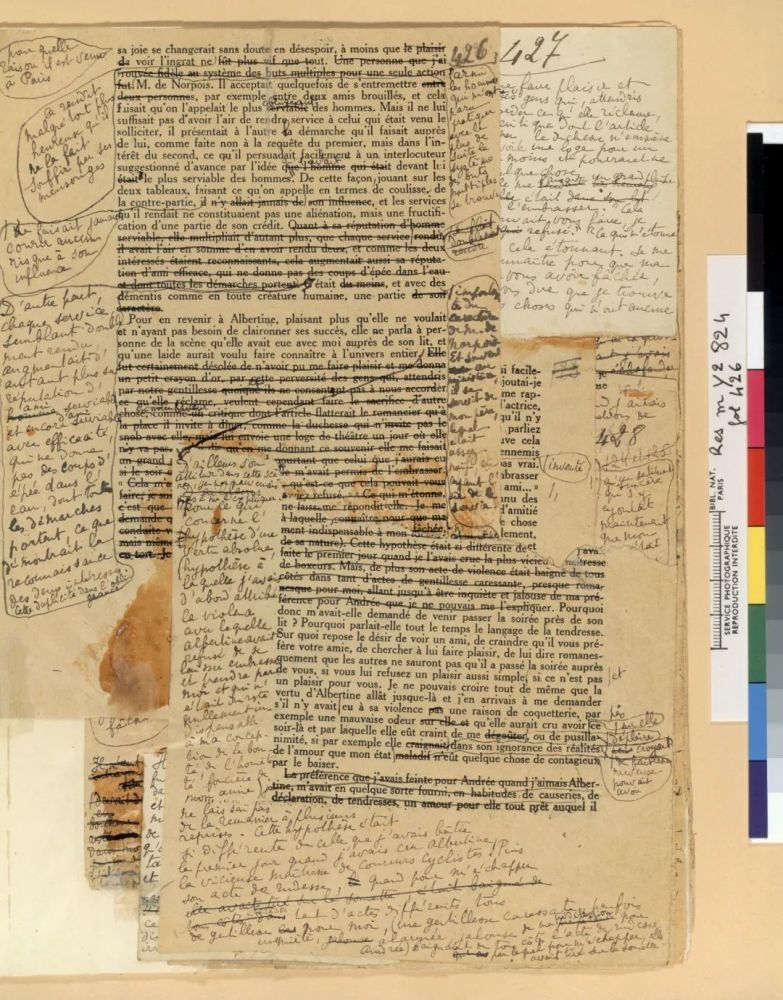

▲斯特劳斯夫人送给普鲁斯特的记事本。从1908年至1918年,普鲁斯特为《追忆似水年华》 准备了各种前期记录,还装饰上一些速写

“普鲁斯特的早熟令比他粗俗的同辈着迷,但成年人更惊叹于他的彬彬有礼、温文尔雅、细致周到。”在德雷福斯的记忆中,“一个怕冷的俊男孩,穿着厚毛衣,跑去迎接年长或年轻的夫人们,在她们面前弯下腰来,且总能找到令她们颇有好感的话题。”

青少年时代起,普鲁斯特就对社交颇感兴趣,这让他那些同学困惑不已。他略显做作的举止、对他们母亲行的吻手礼、送给“风雅女郎们”的花卉糖果,都让他们觉得他轻浮。在布朗什笔下,中学刚毕业的普鲁斯特已酷似半个“纨绔子弟”。“他那水绿色丝质领带打得很随意,裤子总拧着,外套飘洒,手拄一杆白藤手杖,灰色珍珠手套上镶着黑色条纹,又破又皱又脏,高高的帽子状如刺猬;纽眼上总别着某种兰花,八成是英国大使利顿爵士的赠物。他端坐某位贵妇脚边,抬起前一天刮过的脸看着她,神情优雅又庄重,对奥黛特·斯万如此,对盖尔芒特夫人如此,对香榭丽舍大街上私人套房的女房东也是如此。”

现实生活中,最先出现的是他外叔公路易的情人洛丽·海曼,一朵“故作风雅的奇特交际花”,她曾激发了画家詹姆斯·迪索和作家保尔·布尔热的创作灵感。《追忆》中,风流的外叔公路易成了阿道夫,洛丽则是他身畔充满异域风情的“粉衣女郎”。这个令年轻叙述者着迷的女人,奥黛特,后来成了斯万夫人。在普鲁斯特的青年时代,洛丽常把“我的小马塞尔”带在身边,1888年送了他一件珍贵礼物:一本布尔热的小说,还绑束着她裙上的一条缎带。

▲洛丽·海曼的肖像。这位半社交女郎曾是普鲁斯特外叔公的情人,启发普鲁斯特创作了《追忆》中的人物“奥黛特”

“不戴任何首饰,着一件黄色丝网连衣裙,裙上满是卡特利兰图案,乌黑发髻上也插着几朵卡特利兰,倒挂在笼罩于浅浅光环下的这座塔上。她像她戴的花儿一样清新,像花儿那般若有所思……”普鲁斯特1896年创作的短篇小说《无动于衷》(1978年被发现)可视作《追忆》中“斯万之恋”的初版。布朗什所说的“某种兰花”便是这里的“卡特利兰”,小说中那个情欲纷纷的经典桥段的“主角”——马车打了个趔趄,斯万借口为奥黛特摆正胸前的卡特利兰,进而“在那晚占有了她”。于是,“摆正卡特利兰”(faire catleya,意指“云雨”)成了这对情侣间的隐语,随着《追忆》小说和各版本电影的传播,这种隐晦表述成了流行语,在欧美风靡一时,甚至超过了可怜的“小玛德莱娜”。

“当我们害怕失去她时,我们眼中便只有她一个。当我们确信已得到她时,我们才会将她与别的女人作比较,而且觉得哪一个都比她好。”普鲁斯特一针见血地指出,“占有”之后便是“厌倦”……

在普鲁斯特眼里,两情难保长久,惟有“嫉妒”介入,才能拯救寡淡的爱情。斯万对奥黛特如此,叙述者对阿尔贝蒂娜亦是如此。“写这本书时我真感到,要是斯万认识我又肯接受我的指导,我该能有法子让奥黛特回到他身边。”在写给安德烈·纪德的一封信中,普鲁斯特历数他当恋爱导师的本钱。“虽说我从自己这儿什么也得不到,但我却拥有一种力量,常能帮他人祛除痛苦,带去欢乐(我肯定这是我惟一的天赋)。”

“嫉妒往往表现为一种欲望,心神不安地只想在爱情生活中采取一种专横态度。”我们能否真正了解自己所爱之人?在《追忆》这本文辞恳切而又痛苦的书中,普鲁斯特直视每对恋人眼中的妒火。他愁肠百转,忧思我们为何渴望彼此占有,嫉妒如何比死亡更持久,以及我们是否可以重返初恋的青涩……在剖析“嫉妒”最黑暗的恐惧方面,普鲁斯特是当之无愧的大师。他曾给冒险选择同居的人一句忠告:“倘你当真和一个女子同居了,你很快会发现她身上那些使你产生爱情的东西都消失了,但‘嫉妒’却能令两个人重新走到一起。”

地名与人名:无数社交界

奥德伊,普鲁斯特的出生地。路易十四时期,莫里哀和拉辛在此避暑;19世纪,雨果和龚古尔兄弟都曾在此静享安宁;大画家布朗什一家也曾居住于此——1892年,正是在这里,他为青年普鲁斯特作了那幅著名肖像。

21岁的普鲁斯特,唇上蓄须,杏眼微垂,“眼睛像棕色和金色的甜烧酒,在缠人的目光里,因对万物的了解而产生的悲伤沉浸在一种轻快的狡黠之中,那种突然因他的愿望而变得彻底的冷漠,则带有一种虔诚、遐思和无止境幻想的金色光彩。”他左胸佩一朵卡特利兰,如《追忆》中所写,它“不像真花儿,而像是用丝绸、缎子做出来的”