沈大成:写好女性形象和完成“迷路员”任务都很难 | 新作访谈

2021-08-18

2021-08-18

《无愁河的浪荡汉子》第三部《走读》本月即将出版 | 2021CCBF“童书+”征集“书与种子”主题书目 | ......

沈大成

作家沈大成最近出版了一本新书《迷路员》,收集了十五个失去导航的“宇宙人”故事。她说:“我们走来走去也不知道干什么,当然也有点知道在干什么,说我们不占有任何身份也不对,我们起码是迷路员。迷路员就像一个工种,得认认真真地干好它。”

文丨袁欢

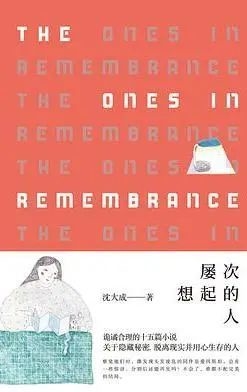

如果你在网页输入“沈大成”三个字,跳出来的总是上海一家知名糕团店的各种链接,去南京东路逛街的人很大可能见过这家门店,它卖鲁迅爱吃的条头糕,还有双酿团、青团等美味糕点,而此刻,你需要不断往下拉或者加入“作家”等限定词重新按下回车键,才会跳出出版了《屡次想起的人》《小行星掉在下午》的作家兼文学杂志编辑沈大成。她说自己当时很喜欢吃沈大成牌黑米糕,又想取一个中性化的、像人的名字就拿来用了,“我本身不擅长社交,这个笔名也某种程度上帮助我社交,别人跟我聊天的时候,就会问起这个笔名,让对话开始。”

她最近出版了一本新书《迷路员》,收集了十五个失去导航的“宇宙人”故事。就像她为上本书《小行星掉在下午》取名那般:“小行星代表意外事件;一天的时间大致可分为上午、下午、晚上,下午承前启后,它最适合成为‘不确定的未来即将落下的时刻’”。她为这本书也赋予了一个整体的意义:“我们走来走去也不知道干什么,当然也有点知道在干什么,说我们不占有任何身份也不对,我们起码是迷路员。迷路员就像一个工种,得认认真真地干好它。”

插画:龙荻

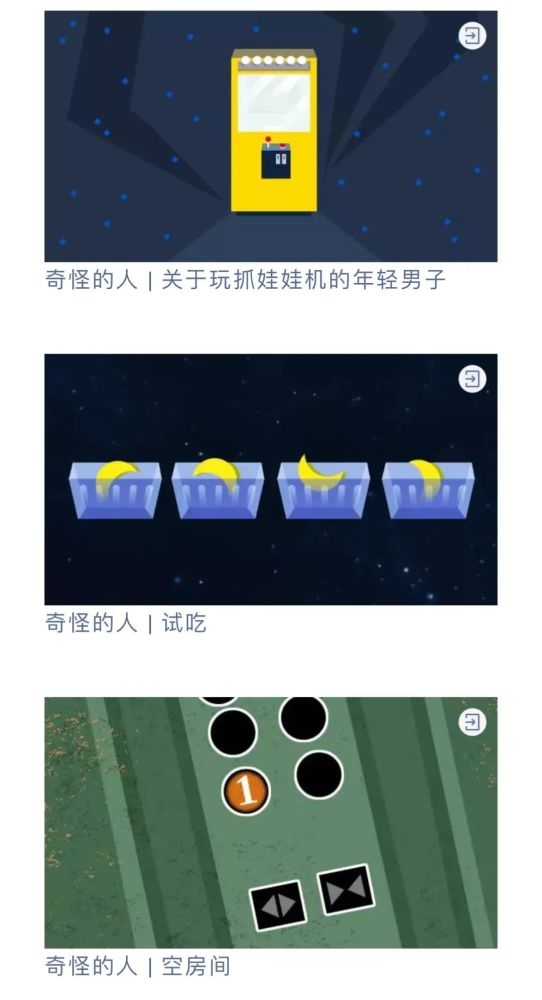

“奇怪的人”是沈大成在《萌芽》杂志专栏的名称,现在出版的三本小说集很大部分来自于这个小说栏目,一定程度上,也代表了她写作的内核。她说“我发想新故事的时候,无非都是想从前有个人,有个事。”她写那些“假如人类给外星人做PPT,会在页面上列出来的问题”。《小行星掉在下午》里在超大型地铁站藏身的墨鱼人,一开口说话就会喷出墨汁;单身汉们成为了社会中的“次级人”,需要经过申请、面试进入一个家庭沉浸式旁观体验婚姻和育儿生活……《迷路员》里在星空剧场打瞌睡醒来却洞悉了宇宙奥义的人;早已废弃却始终与居民共生的小镇百货公司;负责看管星球大战战备物资的仓库值班员……这些读起来奇奇怪怪的人和物,关注的其实是宇宙中的各种存在。

在虚构世界里,她以专属的奇思妙想描写着当代都市的生活现状和心理困境。她曾做过一个比喻,好比有两个纸盒,你是只猫,你跳入第二个纸盒就不在第一个里。“我在第二个纸盒里散步,在里面想象奇异事物,为不存在的它们赋形。”

沈大成在《萌芽》的小说专栏

作家苏童认为:“有些看起来是荒诞的叙述,在现实当中却非常对称,她的风格在同代作家中非常鲜明,独树一帜,对现实和超越现实故事的处理时常让人惊讶。想象力放松、开阔,摸不到边。”而作家唐诺自称“我是沈大成的读者”,“沈大成想象世界和我们真实世界有着纤巧但坚实可靠的联系——不是特定的哪一个人,而是‘类化’的一种人、一组人,有着某种共有的特殊状态,某种处境乃至于困境。这样一组人一组人不断加起来,便遥遥指向众生。”他们指出了这些超现实故事与现实的连结部分,沈大成对此表示:“就像两个房子,超现实和现实共用一堵墙,我想写的是这种并不遥远的超现实。”

而唐诺所说的“一种人”“一组人”则与沈大成的小说主角通常没有名字有一定关系,她写老人、青年、小孩,但从不会为他们命名。从务实的角度看,她表示这最早跟她为报纸写专栏时的习惯有关,“报纸上一篇800字的文章里,人是否有一个名字意义并不大,延续到现在写7000字左右的短篇小说,也不会出现很多人物,人物关系完全可以指代清楚。”她目前发表过的小说中最长的是《实习生》共有一万四千字左右,短篇更符合她现有的工作状态,也更适合现代人的阅读节奏。

沈大成小说集

在她看来,好的短篇小说就像她喜欢的作家特利·比松创作的科幻小说《熊发现了火》,在这个故事中,一群笨笨的熊,齐齐走出洞穴,手持火把,在高速公路边,在密林中,在人类的居住地附近,围坐着取暖,并不富于攻击性,并且——他们停止或者说改变了千万年的冬眠习俗。在作者所构造的氛围里,讲述了一个由生命改变自然史和文明史的奇迹故事。“这是一篇很神奇的没有任何‘科学内核’的科幻小说,它有一个很丰富的解读方式,而每一个解读的人又都觉得妙趣横生。这大概是一个好的短篇的样子吧。”

她不希望自己的小说里只有情绪,而没有故事性,她希望故事可以被转述给别人听。但她也表示不写长篇小说是感觉自己还没有“技术”来做这件事:“一直在短篇里玩耍,我考虑过写的更长一些,如果要寻找新鲜感,可能是需要给自己寻找一个更大的容器。”沈大成会读豆瓣上的书评,她认为:“虽然每个人的评价,都像一面不平整的镜子照出一个不完整的你来,但是如果看的读者评论够多,比如从100面镜子里还是可以读取出一个接近真实的你来。”

她是个工科生,这一点在她的写作习惯上有所体现。她写作的时候,会做一个Excel表格,列出已经写好的小说篇名,列出各篇的关键词、人物、字数等等。她说自己很喜欢写原始人和流浪人,而在这个表格里,如果小说有女性主角,她会用“F”(“female”简写)来表示,但她发现目前为止,有这个标志的小说篇目很少。“原因其实是我觉得女性太难写了,我觉得女性是比男性花色更多的一类人。通常我想写一个人,我会以一个男性为基本型,不过有时候虽然以男性的面貌出现,但可能涵盖了女性的一些特质,更接近广义上的‘人’。”

另外,她也在困惑如何塑造优秀的女性代表这件事,“有时候我们看到男作家写女性,我们会想,他是不是把女性放在一个刻板印象里,而女作家来写的话,要放一个什么样的位置呢?我好像还没能很好地处理这个问题。”

插画:龙荻

还有一点则是她很少写两性关系,她更想写的是人和其他事物间的关系,就如《沉默之石》写的是人看待历史,也如《宇宙奥义的男人》里,设定是一个人如果知道一个天启,但这个人和天启之间的力量是不对等的,他要如何用人类的语言来“翻译”呢?她所思考的是渺小与宏大之间,人与世界、宇宙的关系。“我觉得人太渺小了,但也不是说,渺小的人就无法承接极其伟大、宏大的东西,这篇小说里的男人在得到启示后,他看宇宙的目光变了,他变成了一个更为纯粹、更具理想主义的人。”

另外一个原因,她在读《2001:太空漫游》时,很为这本书的开头着迷,这本书里很大部分都在写猿猴,她就想到原来小说也可以不写人,所以就有了《漫步者》。这篇小说的主角是一座有四只脚的天桥,某一天它拔腿就跑,各个部门想办法追踪,看看它想干什么。“看看会发生什么”是沈大成的写作动机,如唐诺所说,她把想象一个一个如此编织起来,便是一次又一次非比寻常的旅程了。想象是路,是突围之路,而非一阵阵烟花。

沈大成把自己定义为“小职员作家”,她说这并不是什么炫耀之词,而是实际情况。从2000年在第一家广告公司就职,做文案做了十年,后来在《上海壹周》做编辑,也做记者采访,报纸停刊后,她来到了上海文艺出版社,成为了《小说界》的文学编辑。

这些工作让害羞安静、有些“社恐”的她保持了和外界交流的窗口,接触到不同的人,生活经历也影响着她的写作。她回忆说,那家很小的广告公司,当时没有给每个人配电脑,她写文案打草稿是用圆珠笔在纸上反复写,通常一个礼拜不到就用完一支笔,写的差不多了再去一台公用电脑上打印。被称为“抠字眼抠得心灵的指甲都秃了”的文字,反而对她形成了一种锻炼。

插画:龙荻

“我其实不是一个擅长接触人的人,有时候饭桌上,画外音提示自己——此处该说话,但还是很难开口。误打误撞,我的工作使我保持了最大限度的交流。在广告公司,我接触了配音、电影明星、大公司……它们在我的书里有所呈现。”而她很喜欢现在所做的文学杂志编辑这份工作,可以接触到很多青年作家。“我很喜欢和他们的相处,甚至产生了一个滑稽的想法:误以为世界上所有人都在看小说。但事实上,读小说的就那么一圈人。”“以前在广告公司工作的时候,同行都讨论比较现实的事情,而我总在想象一些奇怪的虚构故事,有时候不免产生一种羞耻感,但现在没了,因为身边的人都在做。”

奇妙而浪漫的想象有时候是在散步中完成的,沈大成说自己喜欢在午休时间去散步,她在办公室附近发掘了两条喜欢的线路,一条在花园式宾馆里,一条围绕剧场。“不过一年里排除掉过冷、过热的天气,梧桐飘絮的日子,好天气并不太多。”

最近她散步的苦恼变成了“下一篇写什么”?本来很顺利完成的一年十几篇的专栏小说,在2020年以来,完成得不那么顺畅了,她变得焦虑起来,也有了一定的压力。“密集输出点子后,就很怕重复,自动在脑子里检索,如果相似,就想换一个写法,感觉没以前写的大胆了。还有,疫情开始后,没有更大的地方可去,和外界的交流减少了。有时候会疑惑:世界变了吗?写作这件事情还重要吗?”然而此刻,她叹息道:“这个月的稿子还没有交,现实问题困扰着我,好想把琐事腾空啊!”

新媒体编辑:袁欢

配图:龙荻插画,鲸鱼插画Kiko Rodriguez、摄图网

1981·文学报40周年·2021