都兰吐蕃墓中镀金银器属粟特系统的推定

2021-07-21

2021-07-21

1982—1958年,青海省文物考古研究所在海西州都兰县的热水乡、夏日哈乡发掘了一批唐代的吐蕃墓葬。除大量的丝织品、陶器、木器、铁器、铜器、珠饰、木简犊、皮革制品以外,还出土一批金银器,因墓葬多数被盗,完整器和大件器不多,多系残损的小件器物。其中一部分器物较特别,具有浓厚的中亚地区粟特银器的风格。首先介绍出土物:

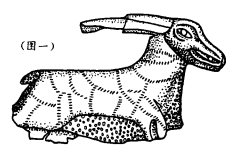

1、镀金银质鹿形饰片1件,出自热水一号墓封堆二号陪葬墓东回廊东南角,银片,表面镀金,捶揲出一卧鹿形象,鹿嘴部钻有一孔,应系钉在某种木质物件上的饰物,银片较薄,残损。长约5.6、高3.5厘米。(图一)

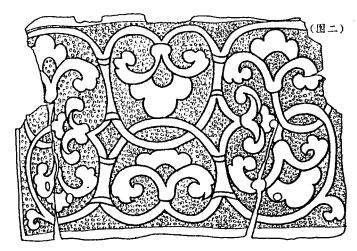

2、镀金银质饰片1件,出自夏日哈一号墓中,该墓在基建中被推开后进行了临时清理。出土位置不详。银片,表面镀金,出长时扯呈弯曲的圆形,内包有圆形朽木,展开时为长方形,上有钉孔6个,其中两孔内残穿有铁钉,应系工具和兵器之杆头类饰片。平面上捶打出鱼子状地纹,其上捶打出较平整的具有浅浮雕效果的桃形四方连续状忍冬纹样,线条流畅活泼。长10、宽6.2、厚0.01厘米。(图二)

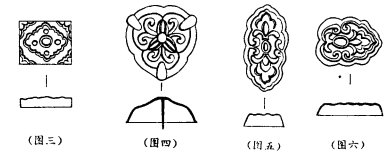

3、银带饰 共26件,均出在M17中,是皮带上的泡状饰物。可分为几种不同的形状:第一种,21件,银片捶压而成,长方形,四角和中心捶出花纹,中心为四出小花纹样,菱形,中心有圆点纹,底部焊有两小钉,铆合在皮带表面,长2.5、宽2.1、高0.4、厚0.01厘米(图三)。第二种,2件,银片冲压而成,三曲花瓣形,表面压有浮雕效果的忍冬纹样,背部有一小钉。宽2.7、高1、厚0.01厘米(图四)。第三种,2件,银片冲压而成,菱形,中心压有圆圈纹,忍冬纹样。长3.3、宽1.7、高0.5、厚0.1厘米(图五)。第四种,1件,银片冲压而成,桃形,中心有圆圈纹、忍冬纹样,长2.5、宽1.7、高0.5、厚0.1厘米。(图六)

4、银钉托片 1件,出在M1PM2中,四出十样花形,中间内凹形成一圆形,有一孔,一铁钉从中穿过,铁钉帽为圆形,正好与凹陷部分相符。宽4.1、高0.5、厚0.1厘米。(图七)

5、花形镀金银饰 2件,平面形状有差别,均出在M1PM2中。

一种,平面呈三瓣花形,表面捶出浮雕状忍冬纹样,中心有一三角形方孔,银片,表面镀金。应系某种木质容器上的装饰物。长4.2、高0.24、厚0.03厘米。(图八)

一种,平面呈四瓣花形,正好是前面那形式两片拼合的纹样。表面捶出浮雕状忍冬纹样。中心有一四方形孔,银片,表面镀金,亦为某种木质容器上的饰片。径4.8、高0.24、厚0.03厘米。(图九)

6、残损木器上的镀金银饰 均出在一号大墓一号殉马沟中部,出土被封石压住,有残碎木片共出,象是一件木质宗教祭祀性质容器上的装饰物,应作为同一个体看待,有关这件容器的名称、形状和作用,我们将另文研究。除立凤外,均为镀金银质饰片,种类较多。

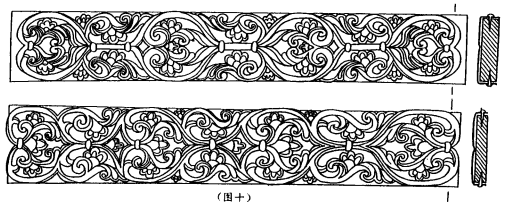

(l)纵列式环状忍冬唐草纹饰条 共18件,银质,表面镀金,包在长条木片上,故其形亦系长条状,长16.8厘米左右,宽度不等,有2.6、2.5、2.7、3.2厘米等几种尺寸。银片较薄,仅0.01厘米。饰条两侧面均穿有小孔,每面2—3个不等,有的孔内还有铜钉遗留,显然是固定木片之用。饰条底部贴有一层平纹绢丝织物,绢的尺寸与饰条相同。饰条表面均镂空,捶出纵列式环状忍冬唐草纹图案,花纹满布,显得十分富丽。(图十)

(2)横列式环状忍冬唐草纹饰条 若干残片,包在长条木片上,银质、表面镀金。宽3、高0.8厘米,长度不明。边饰一面有凹槽,有小孔,内有铜钉残留,底部有绢片。表面镂空,捶出横列式环状忍冬唐草纹饰,花纹满布,具浮雕效果。(图十一)

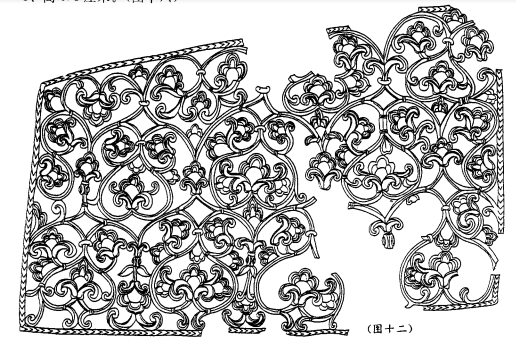

(3) 梯形四方连续式环状忍冬唐草饰片 2件,形状为一头高一头低的不规则梯形。银质,表面镀金。长23.5—25.6、宽13—16厘米。表面镂空。捶出四方连续式排列的环状忍冬唐草纹,边饰为条形,上饰以斜向的短线条纹,极富丽。器壁较薄,仅0.01厘米,底部蒙贴有丝绢。(图十二)

(4) 方形立凤环状忍冬唐草饰片 2件。不规则方形,边长15.3—16厘米。边饰一圈条纹,上饰以斜向的短线条纹。纹宽0.3厘米。表面花纹呈镂空状,整个画面捶出一站立的凤凰形象,凤凰周围绘环状忍冬唐草纹。凤凰昂首翘尾,展翅欲飞。头顶有冠,头后具有羽毛状饰。嘴衔忍冬花枝,颈部系象征飘带的忍冬花叶。翅膀上各饰一排竖向的连珠纹,身部和尾羽均以忍冬花进行装饰。尾部上扬,以忍冬花枝分垂两边的侧面形式表示,图案富丽堂皇。两件饰片,一件微残,另一件残损特甚,但我们仍可复原其基本纹样,应系并列的一对饰片。(图十三)

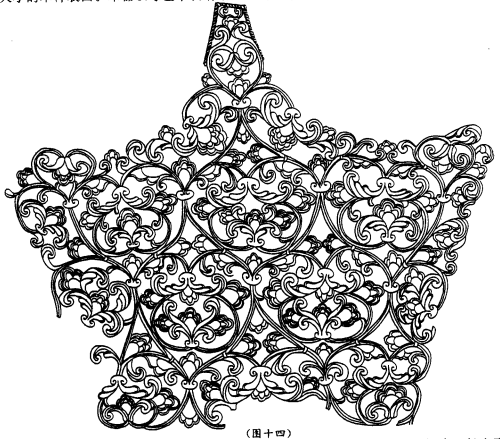

(5)不规则形四方连续环状忍冬唐草饰片 l件。整个形状呈上宽下窄的梯形,中部高出似塔形。边饰大部残损,从残留处观察为条状,上饰以斜向的短线条纹。中间纹饰呈镂空状,满布四方连续式排列的环状忍冬唐草纹饰。其最高为30、最宽为26.5、厚0.01厘米。(图十四)

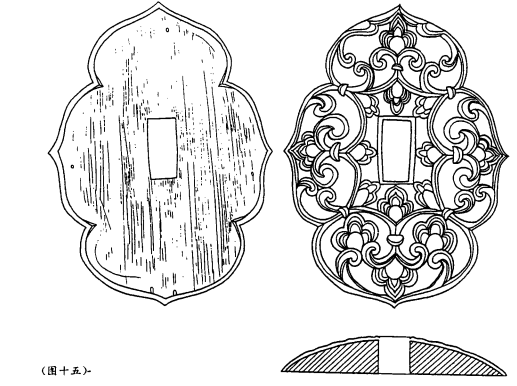

(5) 宝花形环状忍冬唐草纹饰件 2件,一完整,一残碎。出土时装饰在一块同样大小的木件表面。木器以绿色平纹绢贴面,其上即为这件镀金银饰片。片作四瓣花的孔,长2.2、宽1.2、厚1.2厘米,应系插饰件之用。整个饰件长9.8、宽7.3,银片厚0.01、高1.2厘米。(图十五)

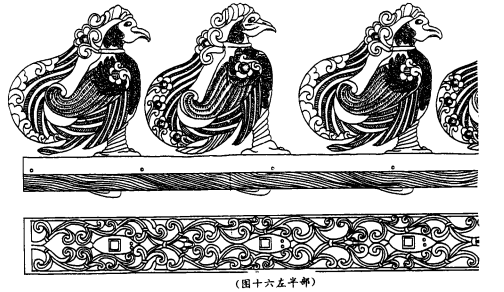

(7)包铁立凤与底座银条 1件。出土时底座银条完整,立凤均残。从底座上的位置判断,原器应有6只立凤,我们仅发现5只,另l只残损。立凤中间为铁质,镀金银片叠合包在其上。凤凰形状为直立,昂首翘尾,收翅,尾部上扬。头顶部有向后的缘旋状冠饰,颈部系有后向的象征飘带的忍冬形花饰,嘴部未衔物。颈后花饰与冠饰、尾尖相连。足底呈扁平状椭圆形,足前穿有小孔两个,孔中有铜钉残痕。足底中部伸出一铁钉,穿于底座之上,与底座连为一体。鸟身胸部刻较平的阴线,表示叶片状的羽毛,翼部和尾部以饰有短斜线的条纹来表示羽毛。翅膀和尾部以阴线刻出忍冬花形,眼睛和翅膀中心各镶嵌绿松石l粒,尾部的五朵忍冬花蕊部不镶或各镶绿松石5粒,正反两面相同。立凤底座表面的长方形条状饰片亦为镀金银质,其下为一同样大小的木片,银饰底部贴有绢片。饰条表面均镂空,捶出纵列式环状忍冬唐草纹饰。在与立凤足部连接处,有与立凤足部大小形状相同的位置,上有一稍大的方孔和两个小圆孔。大孔用以通穿立凤足底铁钉,小孔用以穿立凤足面的铜钉。条饰两面各有小孔7个,中间有铜钉相通将其和木条接为一体。长44.5、宽3、高0.8厘米。(图十六)

对上述出土文物,我们作了以下几项分析鉴定:选取银带饰和残损木容器上的镀金银饰条、片进行金相学测定。结果表明,银带饰为纯银饰品;镀金银饰条、片为金银合金。选用王水加铬酸酐对镀金银花条、镀金银饰片的金层进行浸蚀,证实其组织为再结晶组织,表明金层是经热加工金箔制成的。选用铬酸硫酸水溶液对以上二样品银胎的基体进行浸蚀,证实其组织为再结晶组织,晶粒大小不均匀,靠近金层的晶粒细小,表明这类银饰在镀金前均经过不同程度表面加工。关于鎏金工艺。鎏金按加工工艺可分火镀金或汞镀金。镀金银饰条片的残片样品中金层厚度分别为22~27微米、12~15微米。成份分析中没有发现汞存在,表明这类镀金银饰条、片并没有采用汞鎏金工艺,而是选用了其它的方法,例如包镀金的方法。

二

这批金银器虽然多系残片或附饰,大部分不具备完整的器型,但其所具备的动物形象和环状忍冬唐草纹饰却显示出明确的时代特征。可参照已知的唐代金银器进行相对年代的判定。

都兰金银器普遍存在着一种环状的忍冬花形,无论其排列形式如何,都具有共同的特点,即以花心为中,前头伸出三片圆形或近似圆形的瓣组成花形,其下为两条向下弯曲的双钩状的叶片,成等分排列形式,然后由这种双钩状的叶抽出枝条,组成循环往复、多种排列形式的图案。有纵列式排列、横列式排列、四方连续形排列、独列(例如带饰为形状各不相同的独列形)等,而且多排列成桃形。这种共同的特点应是同一时代同一风格的体现。这种忍冬唐草纹饰,在唐代的其它金银器中一般作为器物的辅助纹饰出现,而在都兰金银器中,除部分器物外,则作为主要纹饰,但大同小异。已知的唐代金银器大体上可作为都兰金银器断代的参照标准。

直接有纪年的器物,在唐代金银器中极少,同时,出土器物也没有地层关系。利用其它考古材料参证年代,亦存在着不少困难。韩伟《海内外唐代金银器萃编》,以器物演变中的形制、纹样两种直观因素,并以有纪年的出土物为主要依据,将唐代金银器分为四期。按上述分期,与都兰金银器忍冬纹饰较为接近的器物多属于第一、二期。其中,第一期为初唐到高宗时期(618~683年);第二期为武则天到玄宗时期(684~755年)。与都兰金银器纹饰接近的桃形忍冬花结多见于第二期器物。据此,将这批都兰金银器的年代定在武则天到玄宗时期,可能比较适宜。这与墓葬的年代也基本一致,根据墓葬丝品的第四期相当于盛唐时期这一点,我们将墓葬的年代定在盛唐时期。金银器也对确定墓葬年代提供了又一佐证。

关于唐代金银器的外来风格问题,学术界已有大量研究成果,多数人认为粟特风格的影响最为显著。法国学者阿沙杜拉·苏衡·麦里几显一希尔瓦尼的《伊朗银器及对唐代中国的影响》一文,苏联学者马尔萨克的《索格底亚那银器》一书,日本学者桑山正进的《一九五六年以来出土的唐代金银器及其编年》一文,都从不同的角度对此进行了探讨、研究和论证。尤为重要的是韩伟先生编著的《海内外唐代金银器萃编》,书中收录了320多件器物,对唐代金银器的制造、使用、装饰题材、构图形式、年代分期及与外来文化的关系等方面,进行了卓有成效的比较研究。以上著作均给我们研究鉴别都兰金银器以重要的启发和帮助。

三

都兰出土金银器虽然同唐代金银器纹饰有某些接近之处,但对比两者,仍存在着某些差异。

都兰金银器中的环状桃形忍冬花形较为统一,具有共同的特点。均采用三瓣花两片双钩状叶的形式。而唐代金银器中虽然也存在着同都兰相同或接近的花结形式,但形式多样化,桃形忍冬的内部形式也富于变化,不仅存在三瓣花,也常见五瓣花及鸟、兽、人物居于花形中。同时代的金银器还多见石榴形、如意云头形、荷叶形与桃形忍冬花结并存的情形。

从排列上看,都兰金银器的忍冬纹饰采用纵列式、横列式、独列式、四方连续式等方式排列,且花结的连贯性较强。而同期唐代金银器中,花结多置于桃形或莲形的分割区域内,彼此不相连贯。

都兰金银器中的凤凰图形,头、颈、身尾均装饰忍冬花纹,而在同期唐代金银器的立凤纹中则不见;都兰的立凤嘴衔忍冬花形,颈后饰忍冬花形,而在唐代同类图像中未见;翅膀上带有连珠纹饰以及镶嵌绿松石的风格也不见于同期唐代金银器。此外,都兰的动物纹具有异域风格;浮雕效果与唐代线刻也存在着差异。

以上这些差异可能是因产地不同造成的。在对都兰金银器分类和断代基础上,下面即进一步探讨其所属的系统。

都兰金银器在图案造型、布局方式等方面都有共同的特点,甚至可以说是整齐划一的。经过比较研究,我们认为都兰金银器在题材上和造型上与中亚粟特人所使用的金银器纹样非常近似。

法国学者阿沙杜拉·苏衡·麦里几显一希尔瓦尼曾指出,过去被人们当作萨珊银器的材料中,相当一部分与萨珊波斯的器物差别较大,而在中亚和更东边的中国新疆西部地区的壁画和陶瓷器中,则能找到其形制和纹饰的同类。他认为这部分自成风格的器物反映出某种东方的属性,其产地很可能是中亚索格底亚那地区。根据参证物的绝对和相对年代,他认为这部分器物的时间当在7世纪末到8世纪。阿沙杜拉还列举了一些与上述风格相近的器物,将其归入伊朗东部——索格底亚那系统。苏联学者波·依·马尔萨克在《东方人民的文化——粟特地区錾刻银器》一书中,从过去被划属为波斯萨珊的银器中,鉴别出属于粟特器物的三个系列,并以大明宫出土的盛唐时期的狮纹三足盘作为C系列的参证物而进行编年。三个系列中的A系列器物接近萨珊,B系列属中亚,C系列则与唐代8世纪上半叶以前的器物接近。马尔萨克认为,公元7世纪到9世纪,粟特与中国关系甚密,中国的金银器深受粟特贵金属工艺的影响。同时,中国的贵金属工艺对粟特也发生了影响。日本学者桑山正进认为,中亚地区,特别是粟特地区的银器,给予了唐代深刻影响。

目前笔者所知的粟特银器主要有下列几件(均为圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏品):

(l)有翼骆驼纹瓶 高39.7厘米。出土于中亚索格底亚那,时代为7世纪后半叶。采用捶揲技法打出具有浮雕效果的主题纹样,在器身两侧均刻划出有翼骆驼的形象,骆驼置于圆环之内,圆环上饰以斜向的条纹。在圆环之外饰以环状忍冬纹样,突起具浮雕效果。颈部和圈足部分以鱼子纹为地,其上浅刻忍冬植物纹饰。

(2)带把手杯 高9.3厘米。出土于基洛夫州帕尔姆县特姆伊直村,时代为8世纪初。口沿处局部镀金。把手上以捶揲技法打出背着革带、持碗喝酒的秃头神的浮雕图像,器物中部有突弦纹一道,上饰以竖列的短线条纹,底部焊有一圈连珠纹。器体以鱼子纹为地,饰以线刻忍冬纹饰,口沿处饰以忍冬纹。(图十七)

(3)忍冬纹带把手杯 高6厘米。出土于基洛夫州帕特卡县比哈尼夫卡村。时代为8世纪后半叶。圆筒形,侈口,局部镀金。圈足,带有环形把手。器体上饰以线刻忍冬纹饰,把手上以捶揲技法打出具浮雕效果的植物纹饰,足部饰以一周连珠。

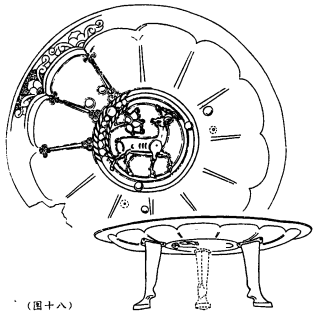

(4)鹿纹三足盘 直径35、足高9.2厘米。出土于塔塔尔自治共和国的列庇夫卡村,时代为8世纪。是一件平缘带有三个支脚的圆盘。三足为动物蹄式,盘中部以花柱区分成等分的十二瓣花形,中心是双线条组成的圆圈,条中饰以斜向的短线。圈内图案为一行走的鹿,回首望着一簇花形,纹饰使用捶揲技法,具浮雕效果。边缘则用阴刻技法,浅刻出忍冬花纹。这类纹饰较为典型,鹿纹象征粟特女神星波耳,是粟特银器中的典型之物。(图十八)

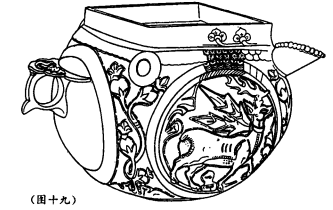

(5)方口把手动物纹容器 高11.2厘米。1927年基洛夫州托尔希巴村出土,时代为8世纪后半叶。方口,四角分别焊有一流,圆底,底部残留有足的印迹,并刻有表示重量的粟特文字。容器带有一个圆形把手。器体捶揲出凸起的具有浮雕效果的纹饰。在器体四面的圆圈中分别安置马、双峰驼、颈部带有缓带的大角鹿、不带角的鹿等纹样。圆圈用饰以短线的条纹来表示。圆圈之外有浮雕形忍冬纹饰。口沿处以阴线浅刻出忍冬花瓣一周。(图十九)

(6) 野生山羊纹单耳杯 高11.6厘米。出土于帕尔姆县哥特巴村,时代为8世纪。斜直颈,口微侈,鼓腹,圈足。口颈部饰以阴线刻忍冬纹,肩部和下腹部饰有弦纹和瓦纹。底部饰连珠纹一周。腹部捶揲出忍冬纹和野山羊纹,野羊均为卧姿,形象分为两种,一种为双角,一种为独角,颈部系有飘带。把手上方的饰片亦捶揲出忍冬花形。

(7)野生山羊纹盘 直径29.8厘米。1881年在乌拉尔西部帕尔姆州发现,时代为8世纪。银制,局部鎏金。盘中心捶揲出圆形,圆形内以同样技法槌出侧卧的野山羊和三朵忍冬花形。其上以浅刻手法刻出山羊和花的细部,边框饰以加有细斜线的对错三角连续纹饰。图像空地上镀金。

除了上述银器外,以下3件粟特人的青铜饰板,也可以作为比较研究的参考物(均收藏在吉尔吉斯共和国国立历史博物馆)。

(8)男女神饰片 直径8厘米。青铜铸造,8世纪前半叶。底面有用于固定的钉。在中央圆形的边缘连有四瓣花组成的圆环,周围以环状忍冬纹组成花叶纹饰。花叶的边缘饰以连珠,外缘的纹样几乎与唐代的锦纹完全相同。圆形正中,为与片治肯特和阿弗拉西阿卡壁画中同样的著名的粟特男女神。右侧是男神,左侧为女神,均呈坐姿。男女神之间有一峰横向的卧姿双峰驼。男神头部带有兽耳型头饰,二神之间置有祭坛,整个饰片表面镀金。

(9)佛像饰片 直径11.2厘米。青铜铸造,镀金。表面纹饰呈镂空状。时代为8世纪前半叶。中央的佛像具有莲瓣型头光,其上具有蔓草状(卷云式)纹样。佛像跌坐于莲花座上,双手结瞑想之印,身着通肩覆手式衣。佛左右侍者各一,均跪在莲花之上,有头光,结发,双手合十。围绕中央图案有八瓣莲花状花饰,每瓣的局部均为环状桃形忍冬纹。底面有两个用于固定之钉。

(l0)佛像饰片 直径10厘米。青铜铸造,未镀金。中央的图案与(9)相同,底面有起固定作用的4个小钉,图案风格与(9)大体接近。

从学术界公认的上述粟特镀金银器和青铜器、镀金青铜器的纹饰中,可以看出粟特金属器物有以下特点:金属器物系用整片金属制成,以铸造和捶揲技法作为金属成型的主要手段。器物表面常见全部或局部镀金的形式,并常以镂空的形式表面纹饰的浮雕效果。捶揲和阴线浅刻并用。主题纹样常以捶揲形式表现,但辅助纹样往往使用阴线浅刻的技法,例如常见于动物和花形的细部、圆形图案的边饰以及器物的颈部和足部。捶揲纹样较平,未见高浮雕形式。辅助纹样一般均以鱼子纹饰地。图案的细部、边框以及器物颈腹部的弦纹均加饰斜向的条纹。惯用连珠纹,常见于器物的足部、流嘴的缘部和圆形边饰的内部。主题纹样常见人物(神、佛)和动物(凤、驼、马、鹿、野山羊),动物往往带翼。无论主饰和辅饰,均大量使用一种独具特点的忍冬植物纹饰。这种忍冬纹饰多采用三瓣花形两片勾叶的形式,并常将此花形饰于神性动物的细部,或将其组合成环装桃形,几乎每器必见。

以粟特器物的上述特点验之于都兰出土的镀金银器,我们发现:

1、都兰的金银器无论鹿形饰片、饰片、带饰、忍冬花形饰片及残损木祭器上的镀金银饰片等,均系整片银片制成,普遍使用捶揲技法作为金属成型的主要手段。器物表面为全部或局部镀金,绝大部分器物以镂空形式表现纹饰的浮雕效果。

2、捶揲和阴线浅刻并用在都兰也较为常见。鹿形饰片、饰片及祭器饰片中的凤凰身部和缘饰,捶揲纹样均具有较为平整的特点。

3、地部饰以鱼子纹的器物见于都兰所出饰片。而在残木祭器饰片的缘饰上均加以斜向的条纹。连珠纹见于立凤饰片中立凤的翼部,主题纹样中有凤凰和鹿两种动物。

4、无论主饰和辅饰,均大量使用三瓣花形两片勾叶的忍冬纹饰,并将其组合成纵列、横列、四方连续、独列等多种环状桃形图案,包铁立凤和立凤饰片上亦饰有阴线浅刻的忍冬花图案。包铁玄凤身上的羽饰与粟特的有翼骆驼极相似。

通过以上对比可知,都兰出土的这类金银器同中亚粟特人所使用的金属器纹样上非常近似,总体风格是一致的!再从年代上看,我们所列举的粟特器物多在7世纪后半叶到8世纪前半叶,都兰金银器类也与之大体相当。这些相似性,不能以偶合来解释。据此,我们将都兰出土的这类金银器归属于粟特系统。

诚然,我们将都兰金银器与粟特金属制品所作的对照,主要通过纹饰比较,而未能作器形上的对比,这自然存在着某种缺欠。但在资料缺乏的情况下,纹饰对比在考古类型学上也是极其重要的一种手段。

在总体面貌相同的前提下,都兰金银器也具有自己的特点,如主题纹样中多见凤和鹿,未见驼、马、羊;忍冬纹样排列形式呈多样化;普遍使用镂刻工艺;在包铁立凤的身上使用镶嵌松石的工艺及未见成型生活容器,多系小件和饰片等等。这些特点可能反映了不同器类的差异,显然不足以说明是地域的差别。

关于粟特金银制品的文化渊源,学术界一般认为存在着萨珊波斯因素、本土因素和中国因素等,例如有翼骆驼壶,其驼形与波斯的塞穆鲁纹接近,较强地显示了波斯的影响;壶颈部的轮形是希腊拜占庭的风格,显然是通过波斯人传播到中亚的。本土因素的主要代表物是带把大口罐(胡瓶)、山口带把圈足杯、带足盘和八棱圈足杯、三足盘等,具有粟特地区自身的传统。中国因素主要是指粟特金属器中普遍存在的忍冬纹,一般认为这种源自中国唐代的纹样,被粟特人借鉴吸收后,被赋予粟特风格,反过来又对中国(唐代)的金银器发生了重大影响。

四

中亚地区的粟特人,汉文史籍亦称之为昭武九姓。在古代,粟特人以善于经商和富于进取心而著称。利之所在,无远弗届。他们长时期操纵着丝绸之路上的国际转贩贸易,足迹遍及欧亚内陆。从文献记载和丝绸之路上的某些文化遗存来看,他们不仅在发展东西方转换贸易上起了关键作用,而且在传播文化,促进多国之间的政治往来等方面也扮演了重要角色。就传播文化而言,众所周知,中国的造纸术是通过粟特人西传,而佛教、袄教、摩尼教、景教在很大程度上也是通过粟特人东渐,等等。

在中亚,粟特人聚居在乌浒水(即阿姆河)与药杀水(即锡尔河)之间的忸密水(今译拉夫珊河)流域和独莫水流域。忸密水东西长650公里,在沿途或大或小的绿洲上分布着操粟特语——东支伊朗语之一的民族建立的为数众多的城邦国家。对此,自汉至唐,汉文史籍中有大量记载。

粟特人在中国的活动,一般认为始于两汉时期。《后汉书》中将粟特商人与西亚、中亚的其他商人统称为“贾胡”。约4世纪初,敦煌有来自康国的贵胄约百人,据推断,这些康国贵胄加上他们的一眷属和奴仆大概达到千人左右。十六国时期的凉州,是丝绸之路上主要的商品集散地之一,有数量可观的粟特商贾久居。

在唐代,葱岭以东的昭武九姓有了更大发展。在蒲昌海(罗布泊)、播仙镇(且末)、西州(吐鲁番)、伊州(哈密)、沙州(敦煌)、肃州(酒泉)、甘州(张掖)、凉州(武威)等地均有粟特人分布。例如,蒲昌海地区的昭武九姓聚落是在贞观(627—649)时建立的,武则天天授二年,唐在这一地区设镇将,统领昭武九姓胡。

敦煌是昭武九姓聚居的重要地点,沙州陷蕃之前,昭武九姓大多住在城东一里的从化乡。据敦煌写卷P3559第三残断(约570年前后的敦煌郡敦煌县差科簿),从化乡有里证三人,可以推断这里聚集着昭武九姓约三百户,人口约一千四五百,其中大部分为康、安、何、曹、石、史、米及吐火罗人的罗姓,与汉人杂居。从差科名薄看,昭武九姓约有百人保持着粟特姓名。在吐蕃统治敦煌期间,这部分粟特人也被编入部落,例如康再荣即任沙州大蕃纥骨萨部落使。

隋末大乱,昭武九姓或其后裔纷纷起兵。617年,炀帝大业十三年,军府官薛举擎叛旗于金城,参与者中即有昭武九姓胡人曹珍、安修仁等。安史乱起,武威九姓商胡安门物与河西兵马使盖庭伦等杀节度使周泌,聚众六万,武威大城之中小城有七,胡据其五。凉州安氏,是粟特人的后裔支系。早在三国时期,武威即有所谓“三种胡”。后魏有安国姓胡来居凉土,《元和姓纂》卷四安氏条说:“姑臧凉州,出自安国,汉代遣子朝国,居凉土”。由此可见,安氏久已成为凉州豪望,故致土庶夷民皆附。

粟特人的上述居住地,均处在丝绸之路的冲要,且与丝路青海道有着非常密切的关系。且末、敦煌与柴达木古道直接相通;武威、张掖,经扁都口与青海相连。吐鲁番发现一件粟特语文书(T·ii·D·94)记录了9—10世纪粟特人在欧亚大陆的经商路线。这条商路自西而东为:拂林、波斯、安国、吐火罗、石国、粟特、石汗那、汉盘陀、佉沙、于阗、龟兹、焉耆、喀拉沙尔、高昌、萨毗、吐蕃、吐浑、弥药和薄骨律。它的起点“拂林”即粟特人对罗马帝国的称谓,唐代此称谓指拜占庭(东罗马)。其终点薄骨律则是鲜卑人对宁夏灵武的称谓,唐代为朔方节度使府。其间的萨毗、吐蕃、吐浑等均在青海地区。

据文献记载,自龙朔二年(662)到长寿元年(692)的三十年间,吐蕃第一次占领安西四镇;长寿二年(693)至咸通七年(866)的一百七十年之间,整个西域都在吐蕃占领之中。丝路交通亦为吐蕃所控制。在《敦煌本吐蕃历史文书》中也有不少记载,可以和汉文资料互相印证。该书“大事年纪”中载:“鼠年(676)……论赞聂领兵赴突厥;东布(即赞聂)举行军事会议”;“大论钦陵自突厥引兵还”;“猪年(699)东叶护可汗前来致礼”;“鼠年(700)遣送东叶护可汗往突厥”。几乎从同一时期(662—705)起,汉文史料也记载了吐蕃人与西突厥部的联盟和吐蕃人及其联盟者西突厥人在塔里木盆地和拔汗那的军事征服。7世纪末,也提到了粟特人,即694年夏,“噶尔·达古为粟特人俘去”。在此不十分清楚的是,这里所说的粟特人是新疆地区移居地中的,还是索格底亚那的粟特人。匈牙利学者乌瑞认为,两种均有可能,因为吐蕃在692年已经丧失了塔里木盆地的统治权,并且,他们想从唐朝手中再度夺回这些地区的企图也正好是694年被粉碎的,新疆地区的粟特人极可能是汉人的盟友。然而,由于当时吐蕃人的势力范围一直扩展到拔汗那,所以,最后甚至有可能与索格底亚那城邦诸国发生直接冲突。

从以上列举可反映粟特与吐蕃关系的史料看,无论是在吐蕃占领区(青海、甘肃、新疆)内,还是索格底亚那或者“突厥之境”,吐蕃均有获得粟特金银器的可能,而且数量必不在少数。

吐蕃在与唐朝的交往中,作为赠送的礼品中有大量的金银器。请看以下记载:贞观十四年(640年),松赞干布遣使“献黄金器千斤以求婚”。贞观二十二年(648年),太宗驾崩,高宗嗣位,弄赞因致书司徒长孙无忌等云:“天子初继位,若臣下有不忠之心者,当勒兵以赴国除讨,并献金银珠宝十五种,请置太宗灵座之前”。显庆二年(657年),“吐蕃赞普遣使献金城,城上有狮子、象、驰马、原羝等,并有人骑。并献金瓮、金颇罗等”。开元十七年(729年),吐蕃赞普向唐朝赠送金胡瓶、金盘、金碗、玛瑙杯各一;金城公主又“别进金鸭盘、盏、杂器物礼品”。开元二十四年(736年),“吐蕃遣使贡献方物金银器玩数百事,皆形制奇异,帝令列于提象门外,以示百僚”。贞元二十一年(805年),“吐蕃使论乞缕勃藏来奉献德宗皇帝山陵金银、衣服、牛、马等,陈于太极殿庭”。长庆二年(822年),吐蕃遣使“进马六十匹,羊二百口及银器、玉带等”。长庆四年(824年),“吐蕃贡牛等,又献铸成银犀、牛、羊、鹿各一”。太和元年(827年),“吐蕃使论壮大热进国信、金银器、玉腰带及马等”。上述作为礼物的金银器中,有金城、金瓮、金颇罗、金胡瓶、金盘、金碗、金鸭盘盏、金银山陵、银犀、银牛、银羊、银魔等十几种类型,皆形制奇异,而且数量相当大。736年,吐蕃一次就赠金银器玩数百件,令人叹为观止。

从都兰吐蕃墓葬出土的粟特金银器可以推知,吐蕃向唐朝赠送的金银器中,必有相当一部分是粟特人制作的器物。由此,我们深感,在研究唐代金银器的外来文化影响及其传播途径时,吐蕃的媒介作用应当受到重视。

以往,人们侧重于吐蕃与中原及印度的关系,而考古发现提醒史学界还应重视吐蕃与西亚的伊朗、阿拉伯,中亚的粟特、突厥以及塔里木盆地、天山地区其它古代部族的关系。只有这样,才能全面地正确地认识吐蕃。从这个意义上说,都兰的发掘资料具有相当重要的价值,其中金银器中表现出来的外来文化因素是极应受到重视的。

编辑说明:文章来源于《中国藏学》1994年第4期。原文和图片版权归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。