朱西甯:即使像苍蝇一样的市井小民,也应有狼一样的尊严

2021-07-19

2021-07-19

也许是城市市民阶层出身的缘故,我对于“乡土文学”这个门类的作品不亲近,这里面有时代、个人经历的巨大落差,人如何才能去共情自己几乎没有记忆的东西?我想,作为读者应该对自己诚实。

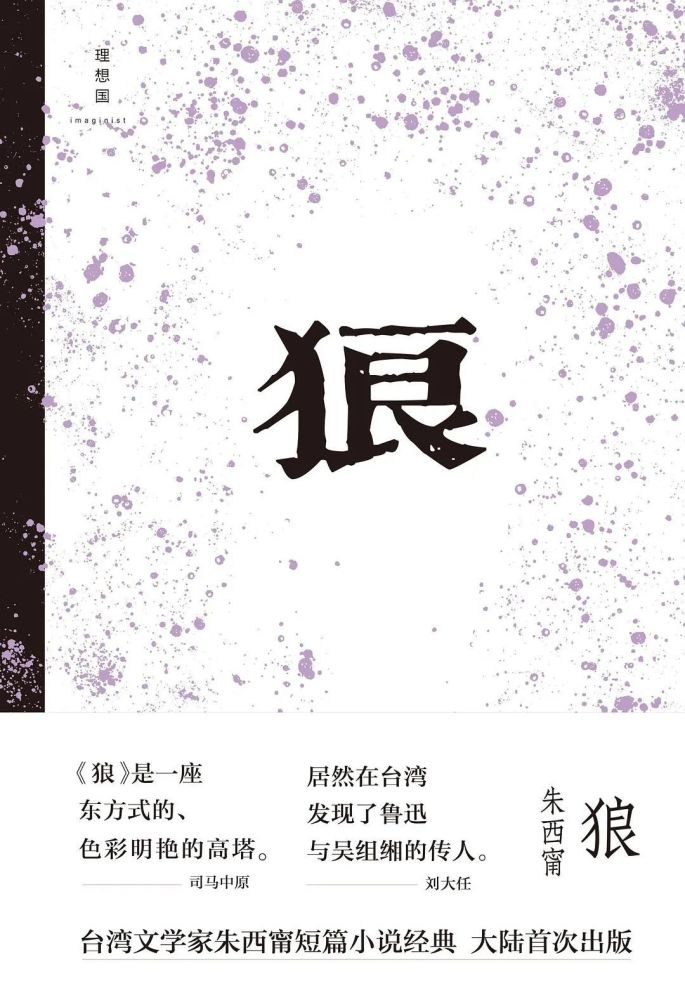

有一天,当我在旧书店淘到的一套上世纪八十年代出版的四卷本《台湾作家小说选集》上无意中读到台湾作家朱西甯的两个短篇《狼》和《破晓时分》时,我很吃惊自己居然读得下去。吃惊是由于偏见——很早之前我就知道朱西甯:台湾作家朱天文、朱天心的父亲,被文学评论界冠以“台湾乡土文学代表作家”的名号。莫言看了他的小说,说“朱先生是我的文学先驱”,张爱玲看了他的小说,说他“永远是沈从文最好的故事里的小兵”,刘大任看了他的小说,“居然在台湾发现了鲁迅与吴组缃的传人”……诸多美誉,我却走了偏门:这位作家怕是与城市文学无缘。

一九六八年十月,张爱玲赠书(当年皇冠出版的《张爱玲短篇小说集》),扉页题字为“给西甯—在我心目中永远是沈从文最好的故事里的小兵”。

生于城市长于城市的年轻读者,恐怕很难在朱先生那些被评论界提炼出的“原乡书写”中找到真实的共鸣。诚然,好的作品并无题材的限制,然而倘若真要让一部作品与读者的生命经验发生关联,题材可能还是要占很大比重。《狼》以中国北方农村为背景,写人性的荒蛮与仁厚。《破晓时分》好比一部暗夜里的“官场现形记”,一步步揭露人心堕落的过程。无论是语言还是情感的密度,结构或是技巧的精密,《狼》《破晓时分》都是浓度颇高的纯熟作品,可是总感觉心里少点什么:朱先生原是描绘普通人内心褶皱的高手啊,除了那些如张爱玲描述的拥有“战国时代的血性”的乡土人物,有没有写市井人心的作品呢?

带着这个疑问,我发狠读了三本朱西甯的短篇小说集,并在这三十一篇小说里强行挖出了七个市井故事。在文学评论界一片“灯塔”、“怀乡”、“救赎”、“沉痛”、“奉献”的光辉里,我决定找个小角落,安安静静地写一点朱先生笔下的市井人心。

作者|玉裁

朱西甯(1926-1998),台湾小说家,作家朱天文、朱天心之父。生于江苏宿迁,祖籍山东临朐。本名朱青海,杭州艺术专科学校肄业。一九四九年随军赴台,曾任《新文艺》月刊主编、黎明文化公司总编辑、中国文化大学中国文学系兼任教授。著有短篇小说集《狼》《铁浆》《破晓时分》《现在几点钟》等;长篇小说《猫》《旱魃》《画梦记》《八二三注》《猎狐记》《华太平家传》;散文集《微言篇》《曲理篇》《日月长新花长生》等。

1

市井小民的故事

朱西甯1926年生于江苏宿迁一个笃信基督教的家庭,祖籍山东临朐。抗日战争爆发,他12岁就流亡于苏北和皖东一带读书,解放战争时期加入国民党军队,并随军去了台湾。五十年代登上台湾文坛,是“军中作家”之一。在台湾,他居无定所,先后辗转高雄凤山、苗栗铜锣、桃园侨爱新村、台北内湖一村等地。即使去台多年,他也并不打算在彼久留,令他魂牵梦绕的始终是大陆的土地。然而,在当时的台湾环境下,他的群体归属和身份认同是苍白无效的,这激起了他关于中国身份和中国文化的强烈意识,并在此框架中,他用想象性书写构建起了自己的“原乡”。

朱西甯一家全家福。左起:朱天衣、刘慕沙、朱西甯、朱天文、朱天心。

这样的原乡本就是个体知识分子为构建自我文化身份而创造出的艺术乌托邦,并非一般意义上的乡土作家以具体地域为书写对象的写作行为。从这个意义上说,朱西甯不是一个典型的“乡土作家”,而他也表明过自己的“一点心迹”,“若是我们还能多看一眼那五万万张受难的面孔,那一千一百万平方公里荒芜的土地,我们便不致认可咖啡新于龙井,而高跟鞋新于适从缠足蜕变出来的天足了。”原来,他要书写的,是与之共命运的千万中华同胞在被现代世界迅速抹杀记忆的时间流中,个体为活下去而交付的那些力气;是人类化整为零后,为那些在浅薄的时间圈里被现代性淹没的古朴人心留下一点抵抗的痕迹。

我好像一直在做看似徒劳的努力,想把朱先生从“中国文学厄难中的负轭者”此类沉重又沉默的形象桎梏中请出来。他的许多短篇,经过长年的打磨,逐渐解除了笨重的语言锁链,将深沉的思想轻盈地融进了看似浮世绘一般的市井题材小说中。看吧!朱西甯不是只有“东方式高塔”的《狼》,冰冷黑暗的《破晓时分》,震悚悲怆的《锁壳门》,他原来还有别的“窄门”——那些并不多见的、散发着疲倦而温柔气息的台湾市井小民的故事。他的锲刻点可以这样微不足道,小到一个中年男人在老婆回娘家后蠢蠢欲动的内心意识流(《也是滋味》);他的文字可以这样张弛有度,轻松到把丢了自行车的小人物一天的经历描绘得妙趣横生(《失车记》);他的情感原来也可以似契诃夫般“微笑地流着伤心的眼泪”,把一个在温饱线上苦苦挣扎的人力车夫意外拾钱后内心的波动刻画得让人感到既心酸又欣慰(《生活线下》)……

20世纪60年代前后,台湾现代主义运动兴起,彼时的台湾文学也出现了把西方现代主义理论奉为圭臬的趋向,朱西甯是当时台湾文坛较早接触并受到法国“新小说”派冲击的作家。在此大环境下,他的新小说语言实验却呈现出了独具一格的气质——与当时台湾现代主义文学普遍的晦涩高蹈甚至显得疏离的文风相比,朱西甯那些结构精密的中短篇小说把视野投射到台湾底层大众的生活场景中,锲刻点往往小而深,在丝丝入扣的环境烘托、人物对话、内心意识流的几重缠绕下,将真实的欲念、疲倦的困局、堕落的无奈等诸种人性弱点忠实地表现了出来,不带一丝谴责的意味,却充满了人的温度。他只是可怜这些人,但并不教化他们。

右二为朱西甯。

被我“筛选”出的七个短篇,就是笼罩在这样一种“因理解而倦怠,因疲倦而怜悯”的道德氛围中。故事里的人物大多是台湾市镇底层的三教九流之辈:三轮车夫、送报人、拾荒者、铁匠父子、暗娼、街边面摊店主、鳏夫裁缝、孤苦老婆子……他们日复一日经受着“生活能否混个温饱”这个问题的折磨,日复一日感受着因为活着而带来的疲倦。

2

被欲望蚕食精神的内心困局

让我们且窥朱西甯营造的普通人的内心剧场:一个人因偶然遭受的特殊事件而对自我良心产生拷问——《生活线下》里,三轮车夫丁长发偶然拾得一个装着一千一百五十块钱的旧票夹,于是内心起了激烈冲突:到底是拾金不昧?还是拿回家给将要临盆的妻子买只老母鸡补补身子?或者直接给地头蛇庄五交了顶金了事?这位每日靠着出卖双脚来挣一家七口饭钱的苦命车夫,面对如社会吸血鬼般的庄五等人,心里真像是装了把烧开的水壶;《失车记》宛如一出市井的轻喜剧,丢了自行车的送报人,一时气愤也“顺”走了街边一辆别人的破车。一边送着报一边心里不住犯嘀咕:我是去警察局给自己的失车报案呢?还是把这顺来的破车去“粉饰”一番以充私用,从而弥补损失?《屠狗记》写寄居在台湾某废弃的一块军用碉堡用地上的拾荒者偶然遇到昔日“浪流旧友”带走的一条狗“老黄”后,满脑子想的都是把狗宰了,好犒劳自己饥饿的肚皮。在人和狗你退我进的拉锯战中,拾荒者内心反复为自己想吃狗肉的贪念寻找着合理性。

《狼》,作者:朱西甯,版本:理想国|北京日报出版社 2021年5月。文中谈到的《生活线下》即出自这本朱西甯的小说集。

人心本就是十分脆弱的,即使没有意外事件对良心的拷问,人也时刻生活在被欲望蚕食精神的内心困局之中。《偶》、《也是滋味》两篇,都写男人因为不甘寂寞而萌动了情欲,却有不同的文字韵味:《偶》是一个瘸腿老裁缝在长久的孤独中偶兴了欲念,受到来店里做衣服的女人试穿样衣模样的刺激,自己对橱窗里的木质女模有了情欲。文字充满现代主义的兴味,却巧妙地融入在写实主义的环境中,在市镇那萧瑟颇有寒意的深夜,停在裁缝铺外路灯下的蜜饯车满车都是亮晶晶的,“都该是热烘烘的”,是一种“引诱”,衬托着“把自己闭锁在这间不满七坪大的小店铺”里的老裁缝那迷失与困恼的内心,这一冷一热的对比,显现了人在欲望面前的可怜模样,于是没有一句指责的话语;《也是滋味》则像是一篇精彩绝伦的中年男人的意识流日记。老婆带着孩子回了娘家,男人从去火车站送行的路上就开始蠢蠢欲动,“手那样忠实,而眼睛已像野马一样了”,他瞄着“咬着月台票的女人”,又对朋友老关的女房东想入非非。老婆走后的第一天,男人如同《尤利西斯》里在爱尔兰街头游荡的布鲁姆那般,在城市里晃荡,和面摊老板寒暄问路,试图在老关那儿“套话”,想知道老关有没有和女房东搞暧昧,实则是自己心虚,觊觎着“那片水晶晶的下嘴唇”,最后呢,也只能不了了之。

一个男人尴尬的一天如行云流水般在眼前飘过。欲望的气味,只能消弭在路灯光下,“其实又有甚么事可以由人来做主?就只这么一点点、一点点的淡淡的欲望,可强可弱的欲望。几盏有远有近有东有西的灯光,把我这个孤独的影子四下里投出去。”

3

在传统和现代生活方式之间

除了良心的拷问、内心的困局,朱西甯的市井故事还有另一种况味:他笔下的城市人物是在传统和现代生活方式之间被无情撕扯的人,他们既不能重新唤回那个行将就木的旧时代,亦不能在迅疾冷酷的现代城市中觅得一个心安理得的角落,他们的心是躁动的,观念却是僵止的。《本日阴雨》中,一个“身体在第二象限里从纵坐标渐渐落到横坐标般佝偻”的老妪在子女间被来回来去“踢皮球”,做“十天一轮流的两个孝儿餐桌上的食客”,“从这沿街的骑楼底下躬行过去,而后躬行回来”。老妪是半个世纪之前的人,拥有一双半个世纪以前风靡的三寸金莲,然而当今的时代,迷人的已经不再是旧式女子的小脚,而是新新女郎的三围。于是,在我们的时代里,“属于帝国时代的光荣”的三寸金莲,如今只能“不良于行在这平整得多的人行道上”。老妪的那双小脚,成为整部小说里最触目的象征,它原本是旧时代的产物,却在新时代的街道上被迫继续行进着艰难的步伐。

《破晓时分》,作者:朱西甯,版本:理想国|河南文艺出版社 2021年5月,文中提到的《屠狗记》《失车记》《本日阴雨》和《福成白铁号》均出自本书。

《福成白铁号》是个堪称炉火纯青的中篇,从老人、男人、女人、少年四个人的视角审视一家人的日常生活困境。打铁铺子“福成白铁号”位于台湾某条小街,“这里充塞着小型的盛衰与苦乐……小市民走出走进,小锅小灶的炊烟沸腾了满满的街巷”,然而,城市的现代化汹涌而来,小街的盛景已经不复往昔,“那些发迹了的,也不在这里砌高楼;倒闭的,也不死赖在这儿现世”,只剩下这间只有一只六十烛光灯泡的阴暗的小店面“多少人拿钱顶不走”,而这小店面也成为所有人产生情绪流动的关键场所。

小说通篇采用第一人称视角,却是四种“第一人称”,就像一幅拼图,每一种“第一人称”提供一种单一立场的内容填充物。因为四个部分是独立的叙述,当每种视角发生作用时,重心显得格外集中,情感饱满而充沛,每个人在灰败日常中沉沦的过程就有了完整的呈现。

老人已经老得打不动铁,只能靠掏阴沟补贴家用,“苍蝇一样的生命,也像苍蝇一样过的日子”。他恨许多人,恨继承家业的大儿子手艺不精,招不来生意。他恨“给书迷了窍”的小儿子,认为读书不如学手艺。他恨儿媳妇,认为“扫帚星”进门没带旺夫运,而她出去挣的那点“卖肉钱”却给家招来了晦气。他恨小街上那些光鲜的百货店和药房,是它们衬托得白铁号成了破烂铺子。

男人呢,就像一个隐遁深山的老道士那样沉醉在打铁这件事中,“深山之外,那些荣华富贵的尘世,天翻也罢,地覆也罢,都不关他的”,他和父亲一样,早已被时代抛弃。他看不懂现代城市的欲望,搞不定像“一只又美又飞翔的蛾蝶”的妻子,他早已过时的打铁手艺已经被塑胶、铝合金和水泥加工品所淘汰,家里的吃穿用度都只能靠做暗娼的妻子来供用。他这冥顽的一代,因为顽固地拒绝“许多许多不需要寻找就可以得到的东西”,只能在新时代里加速度老去,“三十多岁的人,就已开始佝偻了,并且萎缩了”。

父子俩都避之唯恐不及的女人,也是一个苦命人。被贪图“那五百个喜饼五两金首饰”的爹娘稀里糊涂嫁到了打铁铺,“吃的是粗茶淡饭,穿的是补补衲衲”,夫妻没有恩爱,却生活在被公公整日盯梢的恐惧中。她待在那又黑又冷的冰窖子似的铁匠铺里,等待青春枯萎。终于下狠心出门卖笑,把身子当作支票,兑现生活的钱款,但一切也“总归都是空的”。她痛苦吗?不不,“生活里打拼的人没有多少工夫去感觉,去怜恤自己”。

只剩似乎还有一丝前途的少年,老人的小儿子,因母亲早逝而只能偷偷把嫂子当做母亲般渴慕的孤独少年。他是早慧的,早就看清父亲和大哥“存心那么堕落,死守着一套又一套的虚妄”,然而家中唯一的女人,“唯一的懂得进取的,却只能托着那一本与生俱来的支票,去盖印,去兑钱”,他却除了书本上的知识,什么都把握不了,“属于杂交的一代,心是热的,脸是冷的,孤独地坐在都市边口的小桥上”。模范少年的日子并没有特别光明,在势利的都市里,街坊们尽管用他给自己的孩子做榜样,“但是没有哪一家准许他们的女儿跟着他走”。《福成白铁号》是朱西甯为台湾社会现代化进程无声吞噬的市井小民演奏的一曲无欲的悲歌。

4

对人的原谅

作家虹影写过一篇纪念文字《落叶落影——怀念朱西甯先生》,其中虹影提及,朱先生留给她“最后的话”——“他让我不要学 ‘外在世界萎缩,不得不凝视内在,微观自我’的所谓 ‘新生代’作家,而保持 ‘广阔的宏观视野 ’”。朱西甯对于台湾现代主义文学风潮下产生的一批“新生代”作家一直有看法,而他自己的现代主义小说实验无疑并不“纯粹”,反是带上了许多现实主义元素。

倘若现代主义之后小说纷纷去写人的内心,那么这人的内心也不能够偏执于放大那个“内在”,因为这个“内在”原本就是归属于一个更大的宇宙,因此保持“广阔的宏观视野”才是“内在”不在精神死局中画地为牢的通道。于是我们看到,在文字中善于运用重叠、融合、暗示、比兴、交感、象征、意识流等诸多技巧的朱西甯,小说技艺虽然打磨得日渐高超,作家在意的始终还是它能给予的意义,或者说,透过那层层文字冶炼的表象,试图给人以安慰和省思。

这七篇“台湾市井小说”,让我读到了一种久违了的对人的原谅。朱西甯对人的私欲、软弱、堕落有极大的同情,这让我想起刘大任谈朱西甯的小说,说朱的作品属于“灰色地带的文学”。他把朱西甯放在鲁迅、吴组缃、沙汀所代表的那个写作传统中,认为1926年以前的鲁迅的小说创作正是在所谓“灰色地带”活动的,“这就是为什么阿Q一点无产阶级气概也没有却有血有肉,祥林嫂毫无反抗意识却真正感动人的原因”。与之对照,朱西甯恰恰在台湾继续了这个“灰色传统”,“相对于人生的荒谬与世界的冷酷,一种拒绝妥协、拒绝投降的顽固意识似乎潜藏于深底,眼光从那个深度看出来,人性的幽微处,人际关系的真假虚实复杂面,暴露出来,构成了小说风景的实质内涵”。

然而,如果说这七篇“台湾市井小说”同样亦可属于“灰色文学”地带,我想它们的独特却是在于“不灰色”的地方。因为懂得,所以原谅。朱西甯往往会给这些故事阴暗的调色板上增添一抹亮色,在小说中留下一些温度。

《生活线下》中,经过激烈思想斗争后下决心将意外来钱交公的丁长发,卸下思想重担的那一刻,内心的魔鬼消失了,原先踟蹰的步子瞬间变得轻巧,他“快乐地跳上三轮,戴上墨镜,几乎是躲过一次大难。街心上行人车马稀少得总是使人感到正是夜深人静的时候,从墨镜里望出去,煞白的阳光就成了月色”。因为一个人选择了正直无愧的生活,原本酷热的骄阳产生了神奇的魔力。

《屠狗记》里,被拾荒者折磨得奄奄一息的老黄狗最后又顽强地活了过来,“仍在摇它那只蓬松的尾巴,那么不计旧恶地友善地摇着摇着……”,经不住老狗本性善良的回应,“钝刀从十不全儿的手里不经意地落下”。短短的《屠狗记》,就在人与动物互不自知的和解中结束了。拾荒者食不果腹的物质境遇今后可能并不会改变,然而朱西甯以不写之写,暗示了主人公未来可能会发生精神境遇的变化。

最令人感佩的依然是《福成白铁号》。尽管日常生活的沉沦看似无计可施,朱西甯还是在年轻一代身上施与了光明的魔法。虽然小街所代表的旧日繁盛已逝,少年前途茫茫,可“他仍有他自己喜爱的时光”——清晨,“孩子可又春天一样地华丽了。在那样的时辰,阳光把他接出了那座墓穴似的小阁楼,阳光照出孩子的一对金翅膀,把他那张染黑了一整夜的脸庞又洗净了”,诚然,朝阳带给孩子的勇气毕竟过于短暂,然而,这一接近神启的时刻,仿佛是上帝赐予少年涤荡自我的无言的时间。

1980年代,台湾一家铁厂里的失学童工。家庭贫困,让许多孩子在国小毕业后就被迫辍学工作,因为缺少专业技能,他们往往只能从事体力劳动的工作。照片出自徐宗懋图文馆。

基督教家庭出身的朱西甯,宗教性在其文学创作中成为一种温柔底色,除了那些浓烈灼热的“原乡书写”之外,他对这些“被侮辱与被损害的”的台湾市井小民也投入了最大程度的谅解。他深知艺术与社会改良的界限,注重艺术的纯度,并不会在小说中去行教化之事。他知道底层民生的艰难,生活对他们来说,着实是一种无尽的折磨,正如《福成白铁号》中所言,“活着就是一种疲倦”,他不会要求这些于生活水深火热中摸爬滚打的人去做一个英雄,正面强攻人间的不平与苦难。他只是把自己因怜悯而变得苍老的目光,投向这些市井普通人的内在自我,期待着他们醒来。