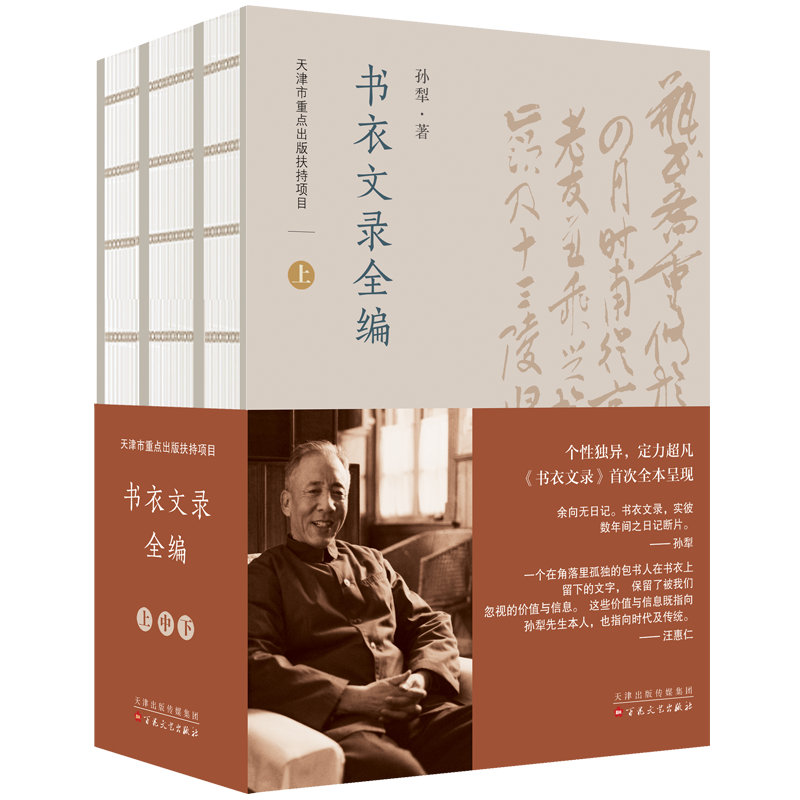

他把包书皮写成了一种文体,孙犁《书衣文录全编》出版

孙犁是我国当代著名文学大家,“荷花淀派”代表人物。他的文学创作横跨其一生,创作成就斐然。日前,其《书衣文录全编》由百花文艺出版社出版。

孙犁一生嗜书、惜书,曾言“我之于书,爱护备至:污者净之,折者平之,阅前沐手,阅后安置,温公惜书,不过如斯。”他从小就养成了给书包书皮的习惯,称之为“书衣”,以防止污染、破损。即使读过几遍,书籍还能完好如新。

上世纪七十年代初,孙犁身体被“解放”,但创作发表作品还被限制。他便在家里整理抄家后被发还的旧书。他到处收集废旧的牛皮纸,如向报社同事索取:“再向马英索摄影封套六枚,用以裹书”;久而久之,大家都知他的嗜好,“过去投入纸篓者,今皆塞我抽屉”,干脆塞到他办公室的抽屉里;甚至“适市委宣传部春节慰问病号,携水果一包”,他立马把水果倒出来,裁纸包书,他自己也觉得“包书成癖,此魔怔也”。

在这段时期,包装旧书,孙犁说完全是“消磨时日,排遣积郁”。所以在翻检、修整这些书籍时,常常随翻随读随想,并随手把所思所感记在书衣上,这就是“书衣文录”。

“书衣文录”的写作,孙犁最初并未想到公开发表,也不想把它藏之名山,只是改革开放之初,“思想解放之期,文路广开,大江之外,不弃涓细”。在报刊编辑纷纷向他约稿时,他才“略加整理,以书为目,汇集发表”。

据孙犁研究专家、天津孙犁研究会原秘书长刘宗武研究,现在收集到的“书衣文录”,最早的写于1956年、1965年,寥寥几则。大量的是写于1972年到1976年,迄于1995年再次患病。其中1975年写的最多,有一百多则。

1980年代以后,“书衣文录”从内容到形式,已经远超出“消磨时日,排遣积郁”的范畴,发展出读书、论世、抒发心灵感悟的一种文体。

综而观之,孙犁的“书衣文录”一反传统藏书题跋的写法,内容生动活泼,既有孙犁对所藏图书之内容和版本等的评价,也有随手记录下的日常所思所想、所见所闻;其写作形式亦不落窠臼,篇幅可长可短,既有书话,又有随感,也可视为日记;其行文朴实无华,平和淡然,不见锋芒,寥寥数语却入木三分、切中要害,也多少流露出一代文学大师在特殊年代和特殊境遇下的些许惆怅与无奈,因此也是孙犁个人内心世界的真实独白。

比如当他身处非常时期,只能作“寒树之鸣蝉,秋草之虫吟”时,在《西游记》书皮上,写下版本、来历之后,又写了一段“书箴”:淡泊晚年,无竞无争。抱残守缺,以安以宁。我之于书,爱护备至:污者净之,折者平之,阅前沐手,阅后安置,温公惜书,不过如斯。勿作书蠹,勿为书痴。勿拘泥之,勿尽信之。世道多变,有阴有晴。登山涉水,遇雨遇风。物有聚散,时损时增。不以为累,是高水平。短短九十六个字,既道出爱书之心,也有沐风栉雨后的通透。

1974年5月1日于《尔雅义疏》写道:“此破书购自鬼市,早想扔掉,而竟随书物往返。琳琅者损失,无用者存留。不得已,于此假日,为之整装,顺事物自然法则也。”想留的留不下,想扔的又回来,孙犁以为世情如此,顺其自然。

当然也有新发现。《日知录》被孙犁闲置许多,在1981年9月19日整理时写道:“今日忽起意包裹此书,以息脑力。偶阅一二则,则其立论切实精当,多有与今日情景相合者,大儒之论,名不虚传矣。”

除了与读书相关的内容,书衣文录记有不少家国感慨、生活琐事,展示孙犁晚年的生活状态和心路历程。有时代大背景下的感慨,如1977年2月14日在《曹子建集》一书上写道:“又值岁暮。回忆一年之内,个人国家,天事人事,均系非常。心情百感,虽易堂名为晚舒,然不知究可得舒与否。然仍应克励自重,戒轻易浮动,安静读书,不以往事自伤,不以现景自废。”有对家人的愧疚,1995年2月在《吾学录初编》写下:“吾出征八载,归而葬父;养病青岛,老母去世未归;‘文化大革命’时,葬妻未送。于礼均为不周,遗恨终身也。”读来令人感喟。

1967年1月11日在《司马温公尺牍》上,孙犁记下来了周恩来总理逝世的消息:世界舆论:五洲一盏灯灭了。谓周逝世。强忍热泪听广播。南通社称:中国无周,不可想象,然已成铁的事实。另一外人断言:无人能够代替他。另一外人评述:失去他,世界就和他在时不一样了。共同社称:北京市民静静地克制悲痛的心情,排队购买讣告。又13日,他在《画禅室随笔》一书上写道:今晚至邻居看电视:向总理遗体告别。余多年不看电影,今晚所见,老一代发皆霜白,不胜悲感……孙犁向无日记,这类书衣文在事实上构成了孙犁的日记,其中透露的真实,为我们看待中国现当代文学提供了难得的“幽深”视角。

作为孙犁“独创”的一种写作形式,“书衣文录”在孙犁作品中占有举足轻重的地位,历来受到研究界、出版界及广大读者的重视和喜爱,是孙犁作品中最能展示其学识修养、思想轨迹和生活状态的部分之一。

“‘文录’的写作体式及作为承载物的书衣,是孙犁在荆天棘地中为自己开辟的一条可致幽远、休养生息的小径,也是为自己打造的一叶顶风破浪的扁舟,还是他在浊世中独创的饱蕴文化意味的工作平台。”孙犁研究专家、陕西师范大学教授颜庆生曾这样评价道。

自1998年《书衣文录》(刘宗武编选,山东画报出版社)单行本出版以来,读者读到了完全有别于语文课本中的孙犁形象,为其真诚、鲜活、有趣所感,直言“宛如一幅盛日里展开的荷花图”,甚或有人认为可以视之为“一本微博集”。正如作家张宗子所言,“书衣文录”动人处,不在评论所读的书,而在所记一个爱书人的生活。一些小细节、小故事、小议论、小感慨,感时论事,胜过许多堂皇的文章。

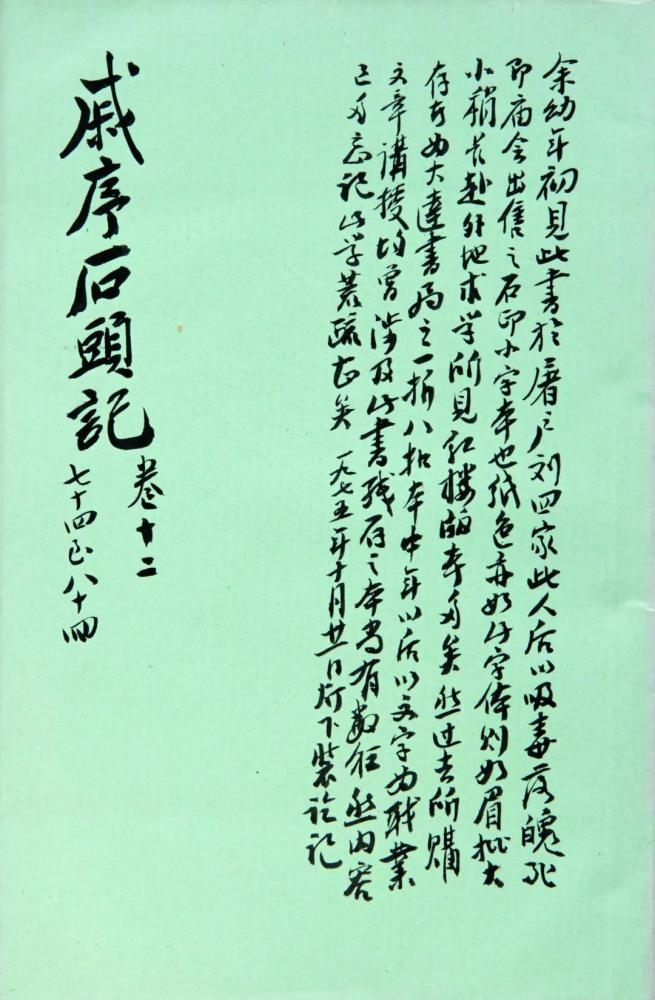

2013年是孙犁诞辰一百周年,百花文艺出版社重新编纂出版了《孙犁文集》(补订版),为此进行了大规模的孙犁散佚作品征集工作。其间,在孙犁家人处发现了三百余篇“书衣文录”手稿,时间从二十世纪六十年代末到九十年代初,百花文艺出版社对这些珍贵的手稿予以整理,于2015年编辑出版了《书衣文录(手迹)》,在当时的出版界引起了极大的轰动。

当时由于种种原因,还有一些孙犁的藏书柜未能打开,在这些未能打开的藏书柜中或许还有“书衣文录”手稿,这成为当年参与搜集整理“书衣文录”手稿编辑心中的一大憾事。2019年,在孙犁家人的大力支持下,出版社对孙犁的藏书进行了一次全面的梳理,做到了不遗漏一本,又从中发现了大量的未曾面世的“书衣文录”手稿。这些新发现的“书衣文录”手稿加上此前发现的那三百余篇,以及近些年来学术界陆续发现的“书衣文录”,出版社看到了出版“全编”的时机已然成熟。

据介绍,为方便读者阅读,此次编辑出版的《书衣文录全编》,以手稿影印的形式呈现并配以释文,还增加了附录。附录囊括了未有手稿的“书衣文录”以及甲戌理书记、理书续记、理书三记、理书四记、耕堂题跋。在编辑过程中,尽量按“书衣文录”原本题写年月为序,涉及套系书的,据首卷(册)题写时间入目编次。此外,释文尽量依据手稿原貌,未按现行出版标准统一、规范。

(本文参考了刘宗武《爱书的孙犁和他的“书衣文录”》、阿滢《孙犁和他的》)