唐代粟特式金银器研究——以金银带把杯为中心

2021-07-17

2021-07-17

一、序言

唐代金银器中,包括输入品、仿造品,也有外来影响下的创新作品,许多尚未辨识出来。以往学者在论述唐代的金银器时,曾笼统地指出受外来文化的影响,但缺乏具体论证。近些年已有一些输入品被鉴别出来,有关唐代金银器的外来影响的讨论也开始随之趋于具体、深入。然而,对资料较多、外来文化影响显著的金银带把杯的讨论则甚少。

60年代初,西安沙坡村窖藏出土了两件素面银带把杯,报导简单,没有更多说明,未引起人们的注意。1972年西安南郊何家村窖藏又出土金银带把杯6件,统称为唐代遗物图。几年后,有学者指出其中的八棱鎏金银杯,具有“萨珊式的特征”,将之与萨珊伊朗联系在一起,未确定是输入品还是仿制品。

当人们意识到唐代金银器受西方影响时,往往首先与萨珊伊朗相联系,这并不奇怪,因为中国文献中见到的“胡人”多被理解为波斯人,波斯商人在中国的活动为人们所熟知。波斯萨珊王朝末代帝王伊斯提泽德三世(YazdegerdⅢ,公元632—651年)与大食人争战,兵败逃到吐火罗斯坦被杀。其子卑路斯(Peroz)居疾陵城,唐以其地为波斯都督府,授卑路斯为都督。后来卑路斯于咸亨年间(公元670—673年)干脆入唐避难。萨珊末代皇室迁到中国的事件,也容易使人产生萨珊器物随之传入的联想。此外,西亚的萨珊与中亚的粟特银器,长期混淆在一起无法分辨。直到1971年俄国学者马尔萨克(B.H.MapШaK)撰写了《粟特银器》一书,粟特银器的面貌才揭示出来。在基本弄清了萨珊朝和阿巴斯朝之间7、8世纪粟特银器的情况后,唐代那些被认为具有“萨珊式的特征”的金银器物,值得重新考虑它们的来源了。

唐代金银带把杯与粟特器物的关系,首先被日本学者桑山正进先生提了出来,他认为唐代的圆筒状和八棱状带把杯的年代“应相当于8世纪前半,是原来中国完全没有的形式,在萨珊朝银器中也完全不存在。如果不考虑索格底亚那地区与唐代中国的关系,这类杯的出现便无从解释”。这一看法很有见地,只是桑山氏题为《一九五六年来出土的唐代金银器及其编年》的论文,侧重对唐代金银器的介绍和编年研究,其中“金银杯的谱系”一节所占内容不多,而且还包括其它如高足杯类的讨论,涉及带把杯甚少。

随着唐代金银器中的大量出土,外来器物需要鉴别和确定产地,一些仿造品和唐代的创新品也有必要阐明。在研究过程中,我逐渐发现在唐代金银器中不仅存在着一些粟特输入的器物,还有一部分粟特工匠在中国制造的作品,而在粟特器物影响下出现的唐代新产品更多。这些与粟特关系极为密切的器物,可统称为粟特式器物。这里所说的“粟特式”器物,即未必是输入品,但不是中国风格,可能是中国工匠的仿制品,也可能是粟特工匠在中国的制品。唐代的粟特式器物以金银带把杯最具代表性,金银带把杯所涉及的中亚粟特银器与唐代的密切关系,正是唐代金银器研究中值得高度重视的问题。考察唐代金银带把杯与粟特器物的关系,不仅可寻找出粟特式器物在中国演变的轨迹,还能据此探讨器物形态背后粟特人在唐朝的活动及文化的影响。

二、粟特银带把杯与唐代金银带把杯

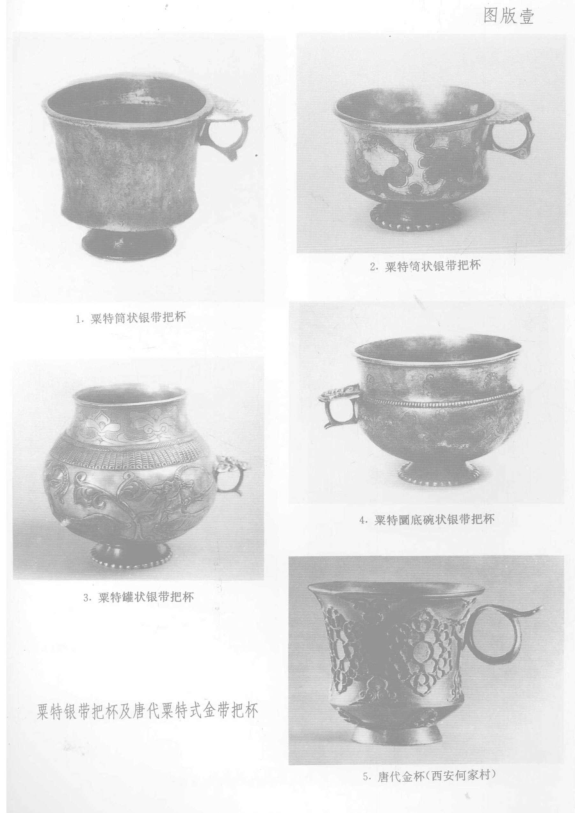

粟特地区的带把杯,只发现有银器,目前知道大约有十几件。杯体呈八棱状、圆筒状和圜底碗状,绝大部分在杯体下部有横向内折棱,底部带圈足。器物由口部至腹的有环状把手,把手上部有指垫,指垫上面多有浮雕状人头像。这些器物出现在7世纪到9世纪初。7世纪到8世纪初有八棱状带把杯;7世纪中叶也出现了筒状带把杯,8世纪中叶以后更为流行;8世纪中叶以后又出现罐状、圜底碗状的带把杯,而八棱杯不再出现(图一,1—12;图版壹,1—4)。

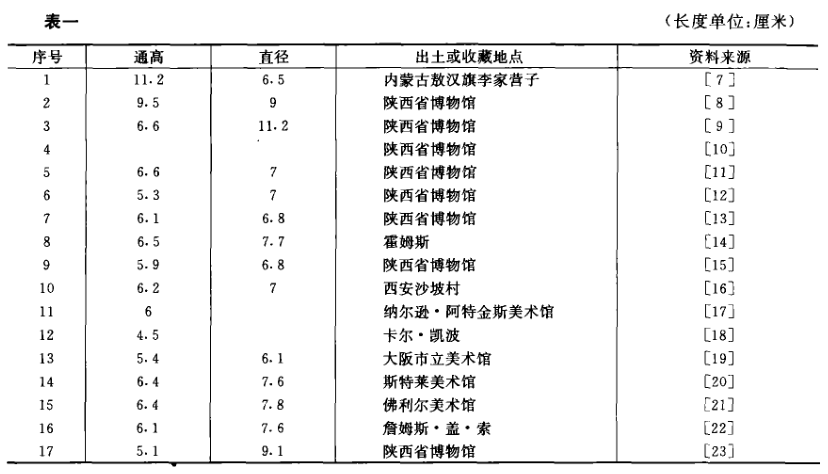

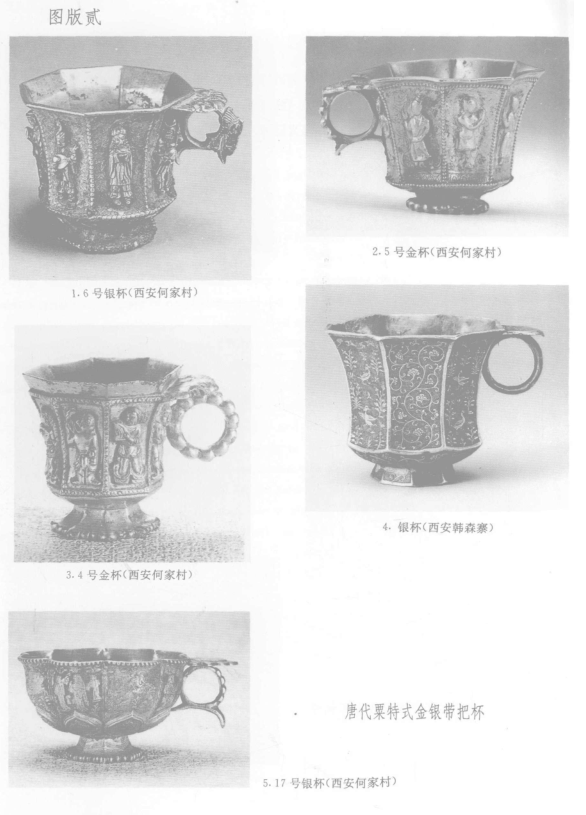

唐代带把杯,除了银器外,还有金器,发掘出土和世界各博物馆收藏这类器物共30余件。造型与粟特各种带把杯基本相同,但把手的样式更丰富。所有这些器物,均无纪年。现将主要标本列表如下(表一),并对各器的年代略做考证。

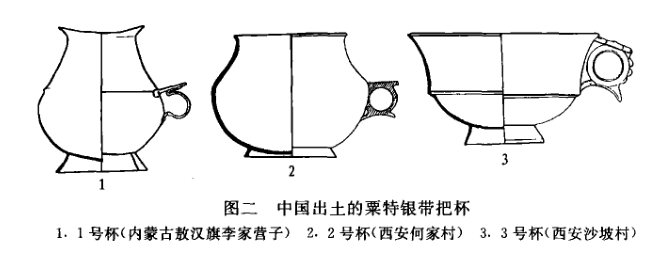

1号杯出土于内蒙古敖汉旗李家营子(图二,1)。器身呈罐状,口部两端微上翘。束颈,鼓腹,腹部偏上有折棱。腹部有环形把,把上有椭圆形指垫。带圈足。器体无纹饰。

2号杯出土于西安南郊何家村(图二,2)。器身呈罐状,颈部稍短,与1号杯的区别是腹上部无折棱。环形杯把上部有指垫,下有指鋬。有圈足。器体无纹样。

3号杯出土于西安沙坡村(图二,3)。器身呈圜底碗状,敞口,腹壁稍内束,下部有横折棱。口及腹部折棱处有环形把,把手外侧饰联珠装饰,上部有指垫,下有指鋬。有圈足。器体无纹样。

这三件器物相似之处在于杯把,器体均素面无纹,唐代金银器中无其它实例可供比较,确定其年代只能参照共出器物。李家营子包括1号杯在内共出土5件器物,我曾综合考定这组器物的年代约在7世纪后半到8世纪中叶,以7世纪后半的可能性较大。何家村和沙坡村窖藏年代下限约在8世纪中叶,窖藏的器物并非同时的作品,而其中的带把杯是较早的器物。总之,这三件器物约为7世纪后半或8世纪初的作品。

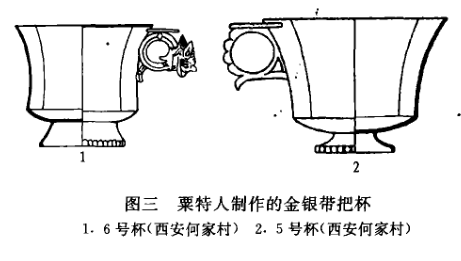

4号金杯出土于何家村(图版贰,3)。杯体八棱状,侈口,器壁稍内弧,下部由横向内折棱处内收,下接圈足。把置于杯体上部,由大联珠组成环形把,上部带指垫,指垫上的装饰呈浮雕状。杯体形成的八个棱面,各饰一个人物、折棱处饰联珠纹。足部亦为八棱形,足底边为一周联珠。5号金杯出土于何家村(图三,2;图版贰,2)。形制与4号金杯极为相似。唯杯把指垫上饰一个深目高鼻、长髯下垂的胡人头像。杯体棱面所饰的人物大都穿窄袖翻领袍等胡服,人物的两边饰忍冬叶式的缠枝纹,棱上为细密的联珠纹。

6号银杯出土于何家村(图三,1;图版贰,1)。形制与4号、5号金杯同。杯体上人物均为深目高鼻、头戴尖顶或瓦楞帽的胡人,手持乐器或作舞蹈状。把上部指垫上饰两个相背的胡人头。

这三件杯均八棱形杯体,环形把,上带指垫,两件杯把下部有指鋬。杯体上的纹样以人物为主,植物纹为辅,比较庞杂,显示出浓厚的异域风格,在唐代金银器发展序列中难以进行比较。但其中的联珠纹时代性较强,在织物、壁画和石刻等遗物中,联珠纹出现于北朝,隋和唐初较流行。8世纪中叶以后唐代金银器已很少出现联珠纹,特别是那种颗粒雕塑状的联珠几乎没有。所以这三件杯的年代约在7世纪后半或8世纪初。

7号金杯出土于西安电车二厂(图四,1)。杯体形制与4、5、6号金杯同,但足底无联珠。把上部为近三角形的指垫,其上是折枝飞鸿纹、下部无指鋬。杯体的八个棱面中四面为缠枝蔓草纹,四面为折枝瑞鸟纹。缠枝蔓草纹在唐代金银器流行,此种风格为8世纪前半。形制完全相同的器物在西安韩森寨出土(图版贰,4),另外在美国私人手中也收藏1件。

8号银杯为C.R.霍姆斯收藏(图四,2)。杯体为八棱形。杯把贴在杯体上部及口沿向外下卷,呈叶芽形。杯腹的纹样打破八个棱面的限制,由一株整体的大缠枝卷叶纹和一只凤鸟通体装饰,枝叶肥大,时代约在8世纪前半。

9号金杯出土于何家村(图四,3;图版壹,5)。杯体呈圆筒形,侈口,器壁内束,下部有横向内折棱。杯把环形,指垫不与器口相接,直接从环把伸出呈叶片状,与环把一起为“6”字形。带圈足。腹部焊接以扁金丝构成的团花四朵,花瓣的中心曾镶嵌珠宝,边缘焊接小金珠,杯腹上下边间隔地饰有云朵纹。杯腹所饰团花,在唐代金银器中不常见,与之风格相近的纹样只出现在甘肃泾川城关镇出土的金棺上,与金棺同时发现的舍利石函,其上有武则天延载元年(公元694年)的纪年。因此,9号金杯的年代约在7世纪后半。

10号银杯出土于沙坡村(图四,4)。除了器体无纹样外,形制与9号金杯同,年代也当在7世纪后半。

11、12、13号金银杯都是传世品。11号金杯藏于纳尔逊·阿特金斯美术馆(图四,5)。12号银杯为卡尔·凯波收藏(图四,6)。13号银杯藏于大阪市立美术馆(图四,7)。形制均与9、10号杯同,而且通体饰缠枝纹。三件器物的缠枝纹虽有区别,但都纤细繁密,此类纹样也在甘肃泾川城关镇出土的银椁上出现,据同时发现的有武则天延载元年(公元694年)纪年的舍利石函,三件杯的年代约在7世纪后半或8世纪初。

14、15、16号金银杯也都是传世品。14号银杯藏于斯特莱美术馆(图四,8)。15号银杯藏于佛利尔美术馆(图四,9)。16号银杯由詹姆斯·盖·索收藏(图四,10)。形制与9、10、11、12、13号金银杯同。区别在于杯把,为重叶耳形把,把外侧为两片外卷的草叶状装饰,上片叶是两个对卷勾,下片叶接杯壁并形成指鋬。这种把都较大,几乎与杯身同高。三件杯均饰缠枝纹,14、15号金银杯纹样细密,年代约应在7世纪末8世纪初。16号杯纹样趋于疏朗,并出现阔叶,时代约在8世纪中叶。此外在日本白鹤美术馆和大和文华馆各收藏1件。但杯把已失。

17号银杯出土于何家村(图四,11;图版贰,5)。杯体无折棱,而是由向内凹的八条线使体呈外鼓的八瓣花形,杯体下部也无横向内折棱,为圜底碗形。带圈足,足底周边饰联珠纹。环形杯把,指垫与口沿平,为多曲三角形,其上刻一只鹿及简单的花枝。杯体下部为花瓣似的托,其八瓣每瓣内饰仕女和骑马狩猎纹。纹样内容在到,此杯的时代应在8世纪前半。

以上唐代带把杯的时代都在7世纪中叶至8世纪初章怀太子墓壁画等许多资料中见世纪中叶,即唐代前期100年左右。器物之间虽在形体、杯把、纹样上有差异,却无明显的演变关系。

三、唐代金银带把杯分组

50年代,瑞典学者俞博(Bo Gyllensvard)在研究唐代金银器时进行了器物分类,当然也涉及到带把杯,不过当时没有科学发掘出土物,所能见到的器物均为传世品。他将这类器物列入Wine Cups(葡萄酒杯)一节中,举出了七件银带把杯的实例。在进行器物比较时,将瓷器和西方器物一并列入。令人不解的是,还有一件他认为是萨珊的带把杯却归入多瓣碗中(图一,8),可能是考虑到这件器物曲瓣式的器身。然而在多瓣碗类器物中,又包括了通常所说的多瓣碗、多瓣高足杯和多瓣带把杯。由于当时只有传世品,萨珊与粟特器物也尚未加以区别,俞博的研究受到很大限制。今天看来,多瓣碗、多瓣高足杯和多瓣带把杯是三种完全不同的器类,而他在器物比较时利用的西方带把杯,与萨珊银器的关系不大,那些所谓萨珊带把杯,后来被马尔萨克论定为粟特器物。

70年代,日本学者桑山正进分类整理唐代的金银带把杯,全都采用地下出土物,没有参考传世品。他把唐代带把金银杯分为两类,其中一类又分为a、b两种亚型,a亚型,即本文的10号、11号金、银杯,强调的特征是其筒状杯体和“6”字形环把。b亚型,即本文的5号、6号金、银杯,强调的特征是其八棱状杯体和带指垫、指鋬的把手。另一类则是本文的3、17号银杯,强调的特征是其圜底碗状的杯体。实际上是指出了三种不同的形制,即杯体为筒状、八棱状和圜底碗状三种区别。桑山正进的研究,已读到了马尔萨克的著作,文中对唐代带把杯与西方器物进行比较时,认为与粟特关系密切。

随着唐代、萨珊、粟特银器研究的进展,当年俞博对唐代金银器的分类已经不能接受,原因是带把杯被分在不同的器类中,而且他在证明唐代金银器受萨珊影响时所依据的某些器物,恰恰是目前已从萨珊银器区分出的粟特器物。桑山对唐代金银带把杯的分类着眼于器物本身的形态,在分类结果与不同文化谱系联系方面有创见,但在探讨这些器物究竟是由谁、在什么地方制造等问题时无法深入,而且,分类仅限于出土器物,致使资料薄弱,论述未能展开。

器物形态的相似性通常是归为同一类型的理由,器物间最主要或最明显的一致最容易在器物形态分类中受到重视。但是,形态不同的器物可以在同一时代、同一地区、由不同的工匠制作。而形态相同或接近的器物,也可能有时代和产地的不同。唐代带把杯的罐状、八棱状、圆筒状、圜底碗状杯体是显而易见的差别,然而这类器物值得重视的还有杯把的鲜明特色。

唐代带把杯的杯把细部区别有四种:1.环状把,上有宽平的指垫,下带指鋬。2.环状把,窄指垫上翘,无指鉴,把环与指垫呈“6”字形。3.叶芽状把,似一枝叶芽贴在器壁,然后向外部下方弯曲。4.重叶耳状把,两叶相叠,上片为指垫,下片下垂为指鋬,把内由对勾形成耳状。四种杯体和四种杯把主要有六种结合:1.罐状杯体与带指垫、指鋬类把共存。2.八棱杯体与带指垫、指鋬类把共存。3.圜底碗状杯体与带指垫、指鋬类把结合。4.圆筒状杯体与“6”字把结合。5圆筒状杯体与重叶耳状把结合。6.八棱状杯体与叶芽状把结合。

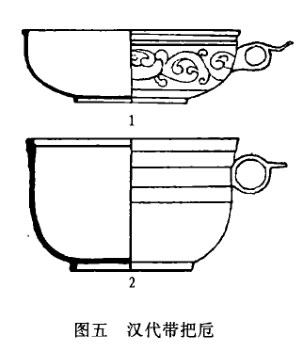

任何时代都会出现新的器类和器形。一般地说,所谓传统,与一定地区的生活习俗和信仰有关,因此会有极强的生命力和延续性,也会反映到日常生活中使用的器物上。追溯带把杯的渊源,在中国传统器物中,只有一个模糊的线索,那就是汉代饮器中有一种小卮(图五,1、2),带环形的把,并有在环把上部带指垫者,呈“6”字形。小卮的整体形制,与唐代圜底碗状金银带把杯有些接近,杯把部分与其他一些金银杯相似。这种形态的小卮在汉代并不多见,以后也不流行,湖南安乡西晋刘弘墓出土一件玉卮,为“6”字形把,而器体是直筒状,带三个矮蹄足。这种带“6”字形把的器物,汉晋时期不多见,找不到与唐代带把杯之间的演变联系。

与一般社会自身发展出现的创造不同,外来文化的渗透会影响人们的社会生活,产生出一批新的器类和器形。这种新的器类和器形与移民、输入品和仿制活动有关。带把杯的出现应属于这一种情况。如果与西方物品进行比较,能找到许多共性,甚至可以说,不少器物与粟特银器惊人的相似。

由于唐代金银带把杯在中国传统器物形制中找不到演变的渊源,而在粟特器物中常见,杯把又是最突出的特征,以此为参照,将唐代带把杯的杯把细部区别、杯体和杯把的结合与粟特带把杯进行比较,以粟特器物特征的有无和强弱为标准,这些唐代金银带把杯可分为三组。

第一组:1、2、3号杯。

第二组:4、5、6号杯。

第三组:7—17号杯。

这样划分的三组器物,或许令人产生疑议,因为带把杯的形制一望即知的区别是杯体的不同,即明显分为罐状、八棱状、圆筒状、圜底碗状,而八棱状杯却被分在不同组别中。同样,两件圜底碗状杯也分到不同的组别中,似乎违反了一般对器物形态分类的原则,因而需要对此略作说明。

这样分组目的是讨论这些器物是在什么地区、由什么人制造的。如前面所述,同类型的器物可能是由不同的群体或民族制作,不同类型的器物也可能是由相同的群体或民族制作。因为民族的迁徙、文化的交流,会出现模仿和多种风格的融合。而且,在手工业时代,器物由不同的人或同一人一件件地制造,器形也千姿百态。加之工匠的移动和交流等,都会给器物形态带来复杂性。一般注重形态最明显区别的类型分析,有时也满足不了对制造者和产地、以及工匠们技能的发展和社会风习的变化的探求。

就唐代金银带把杯而言,通常的类型划分并不能充分反映年代上的时间和地理上的空间的关系,难以通过器物了解其背后的历史。考古学和艺术史研究中,更有价值的探讨是器物形态背后工匠或艺术家创造性的发现、区域间的相互影响和历史的演进。因此,在考察唐代金银带把杯、并试图通过器物揭示历史首先必须对器物形态分析时,带把杯的分类不必仅仅拘泥于显而易见的杯体,而应把杯把的特征、杯体与杯把的组合、装饰纹样和制作方法综合考虑,重要的参照依据是粟特器物。

基于这一看法,第一组的1、2、3号杯,都是中国传统原来没有的形制,杯体与杯把特征在粟特及广大中亚草原地区的金银器中可找到原型。第二组的4、5、6号杯,也是中国原来没有的,杯体与杯把在粟特银器有相同的造型,却无同样的铸造技术和金质器物。第三组的7—17号杯,杯体在粟特银器中有原型,杯把却是新样式,纹样更相异趣。为了与通常的分类相区别,把三种类型称为组别。

四、各组唐代金银带把杯的产地和制造者

三个组别的划分,与器物的制造者、产地紧密相关。

第一组器物中的1号杯,我曾将其考定为粟特器物,在此不再赘述。或以为是突厥式银器。粟特人手工业发达,并有经商的传统,与游牧民族的突厥人有密切的往来,突厥人又曾较长时间统治粟特地区,故突厥人的金银器与粟特器物有相似之处,故国外有关中亚考古研究中有“突厥—粟特文化圈”的说法,而对7、8世纪中亚草原地带发现的某些金银器,称之为突厥—粟特混合样式。突厥人也直接使用粟特金银器。李家营子的银器是在修水渠时偶然发现的,发掘报告估计金银器的出土地点可能为“两个土坑墓”。银器皿出土于一号墓,被推测为辽代。目前已知的辽墓或唐墓,能出土精美银器皿者,墓主的身分较高,墓的规模较大,多为砖室墓。报告特别提到有人骨而无砖、石建筑材料。如是一般墓葬,随葬品不会只有银器而无其它遗物。从单纯出土执壶、盘、带把杯、长杯和勺这一套餐具的情况看,很像是旅行者随身携带的用具。有可能是因突发原因死亡,草草掩埋的死者。粟特人经商旅行各地,足迹到达过李家营子所属的地区。这一套完整的银餐具,均有浓厚的粟特银器风格,制造来源应一致。

2号杯是罐状带把杯,出土于西安南郊何家村,在唐代金银器中也无相似的造型。青海上孙家寨汉晋墓出土过一件银壶,形态有些接近,但时代较早,很难直接比较分析。在粟特故地及北部草原地区,突厥、粟特或粟特一突厥混合式的器物中常见罐状带把杯,粟特银器中还有形制更相像的实例,如俄罗斯埃尔米塔什博物馆收藏的山羊纹带把杯(图一,10)。沙坡村出土的3号杯,折腹及把手的特征与粟特银器也较接近。何家村和沙坡村的遗迹为窖藏,出土遗物的内涵复杂,现已查明两窖藏中均有外来物品,特别是存在着粟特遗物。这两件带把杯的形制特殊,又与粟特器物接近,也可能是输入品。由于3号杯口部外侈、口径大于腹深的特点在粟特器中不多见,而且已知的口径大于腹深的粟特带把杯,杯体多呈圈底碗状,不再有折棱,也不排除3号杯是中国仿制的,但至少可称为“粟特式”带把杯。

第二组器物中的4、5、6号杯,外来风格亦极为浓厚,但又有特殊性。4号杯的大联珠环状把,5、6号杯指垫上装饰的胡人头像,都是粟特带把杯最具特色的内容。粟特银器中的带把杯,环形把手的上部有近似水平的指垫,指垫上饰人物头像,把下部都有很小的突起,很少例外。三件器物足部底边的联珠和八棱折棱处的联珠等,也流行于粟特器物中。4、5、6号杯上人物形像和服饰也不似唐代作风,窄袖翻领袍具胡服特色,与唐代大量金银器的装饰风格不同。

但是,粟特银器饰有人物纹样的很少,5号杯横向内折棱处饰有网格、钱币纹和对置的叶瓣,是在南北朝时期的墓砖中也能见到的纹样。种种迹象表明,这组既不属于唐代风格,又不宜定为粟特器物的带把杯,应该是粟特工匠在唐朝的制品。这将在后面专门讨论。第三组器物的7—17号杯,带把杯最重要的部位—杯把是新样式。目前所知的粟特银器中,几乎都是带宽指垫和指鋬的环形把。而这组器物中,一部分把手是将银条作成环形安在杯上,上端不与口缘平齐,如果口缘下有突带,则安在突带之下;指垫不与口沿相连,直接从环把上部向外伸出,并微向上翘;环把更无装饰、无指鋬。这是粟特没有的样式。考虑到汉晋时期曾出现过带“6”字形把的危,尽管相距太远,中间又罕见其延续,如不排除跳跃式重新接受的可能,似乎也可视为中国的式样。还有一部分叶芽状把和重叶耳状把,均不见于粟特和西方银器中,是中国的创新样式。

八棱状杯体在这组器物中只有2件,圜底碗状的也只有1件,其它都是筒状杯体。尽管这些器物形制的总体仍是粟特风格,但除了杯把的创新外,纹样完全采用唐代流行的缠枝或雀绕花枝的内容,其浓厚的中国式纹样证明这组器物制造于中国。出土于何家村的17号杯较特别,呈圜底碗状杯体,因捶揲出花形或莲瓣而形成几曲的花形。17号杯的环状把手仍以环为主体,上部有与口缘平齐的指垫,下部带突起的指鋬,环外侧饰有联珠,还保留着粟特带把杯的遗风。纹样不仅有乔木花草,还有褒衣博带的仕女和骑马狩猎图。

这组器物应是粟特带把杯影响下、并进行了一些改造的创新制品。

五、粟特银带把杯与第二组唐代金银带把杯

被称作“昭武九姓”的粟特人与中国唐朝的密切关系,随着近些年历史学的深入研究,也越来越清楚了。唐代器物中新出现的这些粟特式带把杯,当不是偶然现象。前面已将第一组定为粟特输入品,第二组定为粟特工匠在中国的制品,第三组为唐代在粟特影响下的创新制品。其中第二组器物为何定为粟特工匠在中国的制品,需要专门讨论。

中亚粟特银器中,带把杯是主要的器类之一。马尔萨克《粟特银器》一书举出粟特带把杯12件。杯体也有罐状、八棱状、圆筒状、圜底碗状,杯把却只有一种,即环状、宽指垫、有指鋬类。这些带把杯的发展序列是,8世纪中叶以前,主要是八棱状带把杯,最早的列入7世纪后半叶,较晚的为8世纪前半。形态都较瘦高。8世纪中叶以后,杯身发生大的变化,有罐状、筒状和圜底碗状的带把杯,口部或腹部直径大于杯高。圜底碗状的带把杯,杯身还做出以花瓣为托,上部再分花瓣的作法(图一,8、9)。十二件粟特带把杯中,有十件足底边饰联珠,六件指垫有胡人头,四件环形把以联珠为装饰。

唐代金银带把杯的第二组,与粟特早期器最为接近,年代也相当,形制基本不差地属于粟特银器的造型。最醒目的杯把部分同粟特银器一样,做得很精致,环形把的上面带宽宽的指垫,下面有指鋬,又非常强调指垫的装饰,连粟特带把杯指垫上的胡人头像,甚至两个相背的胡人头像的作法,均精细的表现出来(图六,1—7)。5、6号杯饰深目高鼻、长髯下垂的胡人头像的罕见作法,可以称作是纯粹的粟特风格。粟特银器经常在环把外侧做出的联珠装饰,也一模一样地出现在何家村5号人物八棱金杯上,同时出土的4号杯,干脆由大联珠组成环形杯把。由大联珠组成的环形把曾被中亚及在更广阔的范围内游牧民族较普遍采用。黑海沿岸出土的7世纪金带把杯,是突厥—粟特混合样式,联珠圈式的杯把与4号杯一致。仅根据把和杯体的基本样式,无法将这组器物和粟特银器相区别,它们不大可能出自中国工匠之手。

它们也不是输入的器物。首先,三件器物均采用铸造方法制作。粟特银器重要特征之一,是器体轻薄,采用捶揲技术。而在中国,铸造工艺有悠久的传统,不仅青铜器如此,中国最初的金器皿也采用铸造方法制作,如战国时期随州出土的金盏、金杯等。3、4、5号杯由于系铸造成型,杯体显得十分厚重,这种胎体不见于粟特器物。其次,这组器物至少有两件是金器。从6世纪到8世纪,粟特虽然大量制作银器,金器极少,其制作情况并不清楚。金和银因熔点不一样,制造时有差别。粟特金器的制作至今尚无资料。第三,3、4、5号杯的人物纹样,按八个棱面单体出现,并采用浮雕式的作法。这种分隔单体式的人物,在萨珊和粟特器物中都尚未见到。萨珊银器特别是银盘常见人物,但多是帝王狩猎场面,粟特银器受其影响,但出现人物的也不多。一件国王宴饮图的粟特银盘,马尔萨克将其归为与萨珊银器关系密切的作品,另一件是裸女、牡鹿、葡萄缠枝纹银盘,也被马尔萨克认为是粟特银器中的特殊器物。至于粟特带把银杯,目前资料中还不知有人物纹样出现。据报告中描述的,5号八棱金杯上“除一人双手合十,袒腹裸胸外,其余均穿窄袖翻领袍、束带、着靴,或跨刀佩剑,或执药在手”。4号杯“有执拍板、小饶、洞箫、曲颈琵琶的乐伎,另有抱壶、执杯及两名空手作舞者。人物均系深目高鼻头带卷檐尖帽或瓦棱帽的胡人”。由于器物形体较小,通高只有5.3厘米或6.6厘米,又采用浇铸成型,人物的高度不足4厘米,无法精细刻画,也很难做出详细的特征描述,衣饰、面目和头饰,总体可看出是胡人与胡服特色,是否有带幞或执笏板无法准确肯定。

这组金银杯与粟特器物多方面的一致,最大的可能便是粟特工匠在唐朝的作品。中国目前已经发现了输入的粟特器物,其它器物中大量出现粟特银器的风格,说明粟特银器工艺对唐朝影响很深,如果仅仅是靠唐代工匠对外来器物的模仿,而没有粟特人的参与,是很难想象的。粟特工匠在唐朝,很容易在找到金银原料和学会铸造技术,用来制作自己熟悉的作品。这组器物的造型和人物纹样,又恰恰反映了作者对粟特器物十分熟悉,如果解释为粟特工匠在中国制造的,其异常风格似乎都顺理成章了。

六、粟特人在中国

第二组唐代金银带把杯由粟特工匠在中国制造是据器物自身的分析得出的结论。单纯依靠考古资料似乎仅能推测到此。当时是否有粟特工匠来到中国?他们是否有在中国制造器物的可能?从文献记载中,可得到诸多的启示。

通过文献探讨有关粟特人来华之事,虽早有研究,但近些年来的成果尤为显著。粟特在中国内地有大量的移民存在,在考古学上也有不少资料。西安、洛阳等地曾出土安令节、曹明照、康庭兰、安延、安神俨、康磨伽、康留买、石崇俊、米萨宝、何知猛、何摩诃等昭武九姓粟特人墓志,洛阳还发掘了粟特人安菩的墓葬,宁夏固原甚至发掘了粟特人的墓群,可知粟特人在唐朝分布相当广泛。

由于敦煌和吐鲁番出土了文书,这两个地区粟特人的情况比较清楚。唐代敦煌从化乡是粟特人聚集的中心,其它诸乡也有大量粟特人。他们居住敦煌至少可上溯到四世纪。S.613《西魏大统十三年(公元547年)瓜州效谷郡计帐》就记录了曹姓的粟特人。入唐后似乎粟特人数更多,P.3557、P.3669《武则天大足元年(公元701年)沙州敦煌县效谷乡籍》,P.3898、P.3877《唐开元十年(公元722年)沙州敦煌县悬泉乡籍》,S.6298《唐开元年代沙州敦煌县籍》,S.2703《唐天宝年代敦煌名簿》都记载了曹、康、石、安、米等姓的粟特人。吐鲁番出土的《唐神龙三年(公元707年)高昌县崇化乡点籍》中,残存户主名47人,属于昭武九姓的粟特人达25人。如同敦煌从化乡一样,这里也是粟特人聚集的中心。“从化”、“崇化”的乡名,指“归化”、“慕化”唐朝的外族人。可见唐朝对粟特人来华并不排斥,安置也是有计划的。这些户籍均为8世纪中叶以前,与本文讨论的唐代金银带把杯,特别是第二组粟特工匠制品的时代一致,即产生这组作品时,已经有大量粟特移民来到中国。

居住在敦煌和吐鲁番的粟特人,是否会来到长安?姜伯勤先生曾将流入中国的粟特人分为“登籍”和“未登籍”两类。《武则天大足元年沙州敦煌县效谷乡籍》、《唐开元十年沙州敦煌县悬泉乡籍》、《唐开元年代沙州敦煌县籍》、《唐天宝年代敦煌名簿》和《唐神龙三年高昌县崇化乡点籍》等记载的粟特人,都是登录入籍于唐朝的人。未登入唐朝户籍的粟特人主要为“商胡”或“客胡”。如大约为7世纪的《高昌昭武九姓胡人曹莫门随等名籍》文书,载有曹姓33人,何姓7人,康姓人,为“客胡”名簿。

“登籍”的粟特人与主要从事农业生产的汉人不同,他们以从事手工业和经营商业著称,这一特质,自然是祖传的技能,把自己擅长的技术带来中国。既然是“登籍”的唐朝编户,就能享受均田制下的授田,同样也要担负差科摇役。按唐代的服摇役制度,各州工匠常被调征到中央服务。《唐六典》卷七《尚书工部》载:“少府监匠一万九千八百五十人,将作监匠一万五千人,散出诸州,皆取材力强壮,技能工巧者,不得隐巧补拙,避重就轻。其驱役不尽及别有和雇者,征资市轻货纳于少府、将作监。其巧手内供者,不得纳资。有网则先补工巧业子弟,一人工匠后,不得别入诸色”。唐代役使百姓是国家权利,可以以税代役、以庸代役,但要由官方裁定,在规定的范围内实行,不能以百姓个人意愿来折纳摇役的税庸。所以凡能工巧匠,无论居住何处,必须到中央服役,而且特别规定了其中技艺高超者,不许纳资代役。唐代少府监中尚署直接管辖有“金银作坊院”,集中了各地的巧匠,从事各种手工业器物制造。粟特人既入唐成为编户臣民,有金银细工擅长者,就要到中央服役,似乎别无选择。

唐长安城内曾居住过不少粟特人。《旧唐书》卷四十二《职官志》载:“初以萨宝府、亲王国官及三师、三公、开府、嗣郡王、上柱国已下,护军已上勋官带职事者官府等品。开元初,一切罢之。今唯有萨宝、袄正二官而已”。“萨宝”一词,一般认为源于粟特语,其意为商队首领。在中国“萨宝”作为官职,是总管胡教之首领,特别是拜火教的首领。《隋书》卷二十八《百官志》记北齐制度时称,掌蕃客朝会的鸿胪寺,统“典客署,又有京邑萨甫二人,诸州萨甫一人”。萨甫即萨宝,有时亦作萨保,为音译用字不同。至隋,“雍州萨保,为视从七品”,“诸州胡二百户已上萨保,为视正九品”,可见有的地区特别是京城,专设萨宝之职,这一职务多由粟特人担任,固原粟特墓地出土的史勿射墓志便称:“曾祖妙尼,祖波波匿,并仕本国,具为萨宝”。

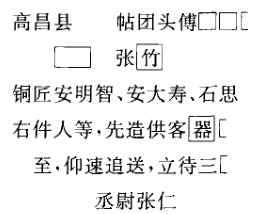

粟特人手中拥有银器和从事金属手工业的记载,在文书中也可见到。《某年四月八日康秀华写经施入疏》记载,粟特人康秀华请寺院写经一部,便“施银盘子三枚”和其它物品以充写经值。从事手工业的人,也有金属业中的铜器制造者。64TAM35:25是与武周圣历元年同出的《唐高昌县为追送铜匠造供客器事下团头帖》:

安明智、安大寿和石思等粟特人即为铜匠。

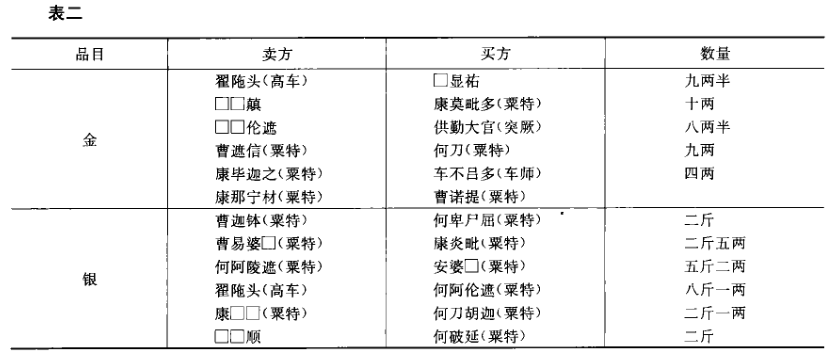

“未登籍”的粟特人,主要是往来于中亚与唐朝之间进行各种贸易活动的“商胡”。值得注意的是他们买卖金、银之事。《高昌内藏奏得称价钱帐》载:

起正月一日,曹迩钵买银二斤与何卑尸屈,二人边得钱二文。即日,曹易婆¨买银二斤五两与康炎毗,二人边得钱二文。次二日翟陁头买金九两半,与¨显佑,二人边得¨。次三日,何阿陵遮买银五斤二两,与安婆¨,¨¨¨¨钱五文。即日,翟萨畔买香五百七十二斤,鍮石参拾匚。

据朱雷先生对此件的研究,文书中的“买”即“卖”。在曹迦钵与何卑尸屈二人之间的买卖银的交易中,官府从双方收取税钱二文。姜伯勤先生又曾将称价钱的情况列出明细表。可根据此表取其与粟特人有关的部分简化如表二:

这是吐鲁番部分文书所见粟特人等买卖金、银的情况。对这些金银的用途没有记录。容易联想的事情是,4世纪至7世纪波斯以东至河西走廊流通金银币。《隋书·食货志》云:“河西诸郡,或用西域金银之钱,而官不禁”,这种情况大约持续到隋代铸“五铢”钱统一货币,并严令禁止旧钱的开皇五年(公元585年)以后。高昌及唐墓中出土的衣物疏、契约上也出现大量金银钱的记录。然而从考古发现来看,西北地区墓葬出土金、银钱币比铜币要少得多,而且4世纪至7世纪,西北地区流通的金银货币为萨珊银币、东罗马金币及仿制品,不是制造于中国而是外来的货币。在货币经济发达的时期,金银也很少直接充当货币职能用来交换。那么,在粟特人之间转手买卖的这些金银,如不是用来制造货币,便不能排除是用作制作器物的原料。

粟特人大量迁到中国约在6、7世纪,由于他们聚族而居,有共同的宗教信仰,使用自己的语言,主要在本族内部通婚,容易长期保持自身的传统,难以在短期内被同化,长期保持着自己的文化传统。

编辑说明:文章来源于《考古学报》1998年第2期。原文和图片版权归