80后诗人的漫长告别:“我们很少会去谈诗歌了”

2021-07-12

2021-07-12

2002年,春树在北戴河翻看自己主编的《80后诗选》,这是中国第一份80后诗刊。(春树供图/图)

人到中年,春树的这个春天过得不那么平顺,她独自带着孩子,正处在一个漫长的“过渡期”。

孩子的到来大大改变了春树,从怀孕到生产她都颇为不适。人在异乡又被家务琐事缠身,写作成了她的救赎。五年来,她趁着孩子睡觉和玩耍的时候伏案写作,出版了一部长篇小说和一部80后诗选。

在小说《乳牙》里,春树描写过女主角对生育后身材走形的焦虑。但在社交媒体上发布的照片里,春树一般都仰头微笑,目光柔和。

2004年,年仅21岁的春树出人意料地登上了《时代》周刊亚洲版的封面,彼时的春树染着橙色的头发,身着黑色机车皮衣,面无表情地看着前方。她是第一个获得这个待遇的中国作家,被视为“中国80后的代表”——最早自我命名和使用“80后”一词的就是80后诗人群体,天涯论坛至今流传,正是春树在论坛“诗江湖”上发表了名为《80后诗人联合起来》的帖子之后,“80后”这个称呼才叫响了。

“春树,20岁,从高中辍学生到畅销书作者”。《时代》周刊如此概括春树。报道刊出后,国内媒体蜂拥而上,她成了《三联生活周刊》的封面人物,上了中央电视台的《面对面》和凤凰卫视的《鲁豫有约》,可谓“一夜成名”。

如今的春树,微信名“春有力”,想以此鼓励自己对抗生活中的“无力”。而她的同时代80后诗人,也陆续从曾经的少年步入人生的40岁。

“引入80后这个概念让大家保持独立性”

时间回到2000年,17岁的春树做了两个重大决定:退学和写书。最初的原因很简单,她中考失误,读了一所职高,当时的政策是职高毕业生不能直接考大学,而她不想过打工的生活,想要写作。

两年后,春树的半自传小说《北京娃娃》出版。故事从喜欢摇滚乐的14岁少女林嘉芙中考失败进入职高写起,她通过音乐杂志的征友板块认识了一个二十多岁的贫穷艺术家,之后发现对方早有女友。林嘉芙与家庭和学校格格不入,她逃课听摇滚乐,结交不同的男友,并最终退学,依靠写稿为生……此书面世后,春树也树立起一套与前代人截然不同的生活方式。

其实春树本人在退学前后充满了迷茫和恐惧,但她受到所谓摇滚精神的鼓励,觉得18岁之后不应该再依靠家人,相信自己可以靠写作来生活。在等待《北京娃娃》出版的过程里,春树认识了一群写诗的青年,也接触到了网络上的诗歌论坛。

诗人之间似乎天然有一种联结,春树在小说《长达半天的欢乐》(2003年)里提到一件真事:2001年的某天,春树在武汉某酒吧独自喝酒,听到边上几个人在谈论诗歌,她便走上前去自我介绍,对方竟然是诗人小引和苏遇等人。小引从包里拿出一本叫做《或者诗歌》的刊物,留下了自己的联系方式,邀请她参加第二天武汉诗人的聚会。那是春树第一次看到这么多诗人聚在一起朗诵,好在她包里就放着刚写的几首诗,也即席朗诵起来。

《长达半天的欢乐》几乎可以看作是《北京娃娃》的延续,主要记录了女主角“春无力”进入诗歌圈之后的经历。春树的文笔大胆直接,毫不忌惮读者将真实与虚构混淆,小说里的“春无力”流连在不同的音乐现场,漂泊在不同的城市,她开放的态度、抽烟喝酒“飞叶子”的迷醉生活,都让当年的普通读者咋舌不已。

同年,春树在当时很火的“乐趣园”网站上建立了属于自己的论坛“春树下”,集结了一批80后诗人,她觉得当时主要写诗的人出生于1960和1970年代,他们既占据了主流刊物的话语权,也在网络上集结,对年轻一代诗人多少形成了“压迫”。“长期在他们的阴影下,我们很难创作出属于自己的作品,所以我引入80后这个概念,是为了让大家保持独立性。”

2002年,春树利用《北京娃娃》的稿费自费印刷了五百本《80后诗选》,送给了身边的朋友。据诗人肖水介绍,这是第一本80后的诗刊。“集中展示同仁们的作品,同时满足我自己的编辑欲和审美欲。”

春树认为自己的诗《我只是一个女孩子》很能代表当时的状态,她是这么写的:“我只是一个女孩子/在听音乐和看电影时会哭/喜欢虚荣/还有一切虚幻的感觉/天天都涂香水轻陷在柔软如天鹅绒的床单上/颤抖/写诗也许是在滥写感觉/咬紧牙关以至出血……我想和命运做斗争/那就是我真正的什么也不做。”

不知道她的名字,只叫她“245号”

瘦弱的川妹子郑小琼是在21岁时南下打工的。1999年她卫校毕业,没能如预期那样得到分配的工作,两年后,她从老家四川南充去东莞打工。她回忆:“考上中专时,按当时政策是包分配的,但我却没有分配到工作,待在家里被人看不起,有人会笑话‘读完书有什么用,还不是要种地’。我当时最怕见到老乡,见到了总有人问,你不是考上学校,不是要分配工作吗?我无言以对。”

当时的东莞,打工者要找到一份工作比较难,哪怕一个好的普工岗位,公司贴出招工启事,厂门口就有数百人排队等待面试。面试时,招工的人先让面试者跑步、做仰卧起坐、深蹲,留下体力较好者进入下一轮面试。工资发放却没个准,有时四个月发一次,有时一个月发四次。工资低,各种罚款多,她在一家家具厂时,月底仅拿到284元工资。想到家里的债务,郑小琼不得不咬牙坚持,她陆续在玩具厂、磁带厂工作,直到在一家五金厂稳定下来,工作了四年。

工厂实行封闭式管理,住十六人或者更多人的集体宿舍,宿舍里没有电视和网络,手机也没有普及。为了打发业余时间,郑小琼看杂志,那时候工业区有很多地摊卖杂志,一两块钱一本。据她回忆,当时《打工族》《佛山文学》《江门文艺》《大鹏湾》《嘉应文学》《创业者》《飞霞》等面对打工者的期刊杂志每期发行几十万册(2006年之前),在打工者群体中影响力很大。

当时这些杂志招募到不少打工者作者,也经常刊登他们因写作改变命运的故事,郑小琼很向往,她觉得“一扇窥探外部世界的窗口”在向自己打开。

刚去五金厂没多久,郑小琼的手指不小心让超声波碰了一下,失去了整个指甲,被工友送去医院。在医院里,她才意识到一个小镇的医院有那么多伤病的人。这些人中的大部分都是外地打工者,有的伤了半截手指,有的是整个的手,还有的伤了腿和头部。她开始将工友们的遭遇写下来。

“当时就连一些镇、区、大的公司与工厂都有自己的报纸和杂志,也都会设置文艺副刊版面,刊发一些与工厂有关的文字。很多杂志有一两个页码的诗歌。我觉得杂志上的诗歌很简单,自己也能写。”郑小琼偷偷写下一首诗,寄给了一家镇报,没多久就发表了。那之后便一发不可收,她总是趁着上班的间隙偷偷在手边的小纸片上写,回宿舍再整理出来。

在诗作《黄麻岭》里她这么描写自己的打工生活:“我把自己的肉体与灵魂安顿在这个小镇上/它的荔枝林,它的街道,它的流水线一个小小的卡座……我把自己交给它,一个小小的村庄/风吹走我的一切/我剩下的苍老,回家。”

打工杂志《创业者》12期刊物中有8期刊发了她的诗歌。到了2003年,《诗歌月刊》也两次用了她的诗,东莞的诗人们渐渐注意到有一个会写诗的女工叫郑小琼。

到了2004年左右,郑小琼也开始上网,与全国诗人的交流变得便利。通过诗歌网站和论坛,郑小琼当时写的《挣扎》《人行天桥》一度很受瞩目。很快东莞政府也注意到了这个年轻的女诗人,曾资助她出了两本诗集,承担了她去新疆参加“青春诗会”的费用。

2007年,郑小琼获得人民文学奖,在诗坛已经颇有名气。她被媒体视为打工者的代表,但她认为打工者真实的生活被遮蔽了,而自己的写作应该发掘出这种真实。郑小琼一度逃避媒体的关注,尤其害怕媒体到住所采访自己——在很长一段时间里,郑小琼的工友并不知道她的名字,只叫她“245号”,更别提了解她还会写诗。她觉得“只有这样他们才会告诉我他们真实的生存状态”。

2008年全球经济危机,郑小琼彻底失业了。她知道自己无法回到南充老家,却不知道自己可以去哪里。下半年,她参加了广东省作协开展的一项农民工作家培训项目,培训结束后,她被作协留了下来,在《作品》杂志当起了编辑。

与郑小琼相似,张二棍多年来被媒体塑造为“底层诗人”,甚至被误传为矿工诗人。事实上他既没有在工厂打过工,也没有下过井。2000年,本名张常春的张二棍中专毕业,18岁就成为大同217地质勘探队的职工。

张二棍显老,看上去足有五十岁,其实他是标准的80后,因为工作的特殊性,长年在山沟沟里漫游,面貌也受到了风霜的洗礼。他工作的地方,手机几乎都连接不到信号,养成了与自己对话的习惯。大山里的村子渐渐搬走,漫游其间所见的不是废弃的寺庙,就是坍塌的民房,偶尔才会碰见一两个牧羊人。他开始学会用分行的句子表达自己的感受。

张二棍写了一首短诗诗化这段往事,名为《听,羊群咀嚼的声音》:“没有比这更缓慢的时光了/它们青黄不接的一生/在山羊的唇齿间/第一次,有了咔咔的声音/草啊,那些尚在生长的草/听,你们一寸寸爬高/又一寸寸断裂。”

2013年前后,张二棍被单位派去援建非洲,在那些日子里,他需要克服极端天气带给自己的不适应感,也找不到任何可以谈话的朋友,他目睹原住民生存状态的惨烈,更加激发了他的创作欲,想把积压在心里的情感用诗歌排遣出来。慢慢地,张二棍在网络上小有名气,一些刊物开始向他约稿。2014年4月他被选为《诗歌周刊》首届“年度诗人”。2015年,张二棍参加了《诗刊》“青春诗会”,并出版诗集《旷野》。

在诗作《旷野》里,他将个人的命运与一只野兔联结,写道:“我甚至害怕,当它无助地回过头来/却发现,我也有一双/红红的,值得怜悯的眼睛/是啊。假如它脱口喊出我的小名/我愿意,是它在荒凉中出没的/相拥而泣的亲人。”

80后诗人肖水(上左)和春树(上右)、胡桑(中左)、杨庆祥(中右)、郑小琼(下)近照。(受访者供图/图)

“网络让我们的视野更开阔了”

肖水8岁开始写诗,先是模仿课本上的旧体诗,然后开始写现代诗。高中时代,肖水的文科成绩不错,还在学校主办过一种油印的民间刊物,送给身边的老师和朋友。

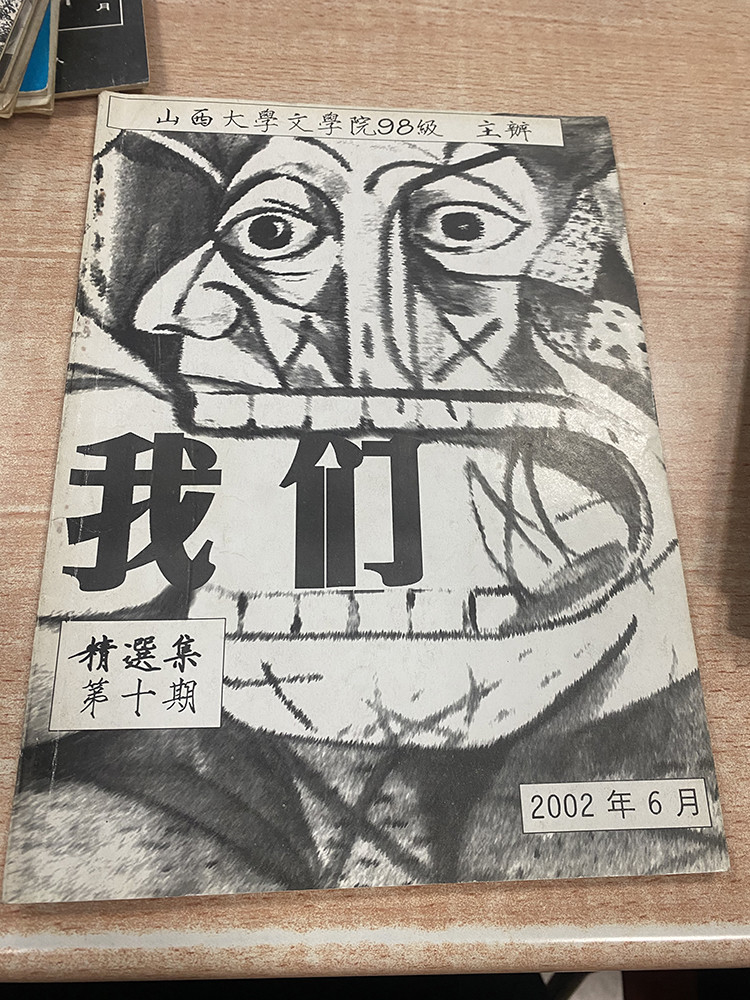

1998年,肖水高考失利,进入山西大学学习法律,这离他对自己的期待颇有落差。刚上大二那天秋天,肖水接触到山西大学学生自己创办的民间刊物《我们》。比起很多粗糙的民间刊物,《我们》与众不同,是一本铅印的精致杂志,从封面设计、栏目编排和写作水平都十分亮眼。肖水至今觉得那代表着当时中国高校的最高水平。

与《我们》相遇后,肖水十分兴奋,他感觉自己被惊醒了。“有个哥们跑到我们寝室问我谁写诗比较好,我说我就写得好,他不信。当时打印很贵,一页纸要四五块钱,还很麻烦,第二天我拿了两首打印好的诗给他,几天后,一个老乡说让我去见新闻系的续小强(注:后曾任北岳文艺出版社社长)。续小强见了我就说自己刚被任命为山西大学文联主席,让我当副主席。我们并不熟悉,他仅仅从杨登峰(注:现为《工人日报》摄影部主任)那里看了我的那两首诗就做了这个决定。”

肖水还记得自己第一次参加《我们》的活动,是组织大家看电影《小武》,《小武》的导演、他们的“学长”贾樟柯到场做了映后分享。对于贾樟柯来说,山西大学是他离开家乡汾阳后的第一站,他曾在这里学习美术。后来,贾樟柯进入北京电影学院,因长片处女作《小武》在欧洲电影节大放异彩,是当时最受关注的青年导演。肖水已经不记得贾樟柯具体讲了什么,只记得自己当时深受触动。后来一伙朋友坐绿皮火车去南京买碟,在宿舍里用一台二手电视搞起了周六观影会。

山西大学文学院98级主办的杂志《我们》鼓舞了80后诗人肖水走上诗歌道路。(肖水供图/图)

《我们》杂志越做越好,就连数学系、计算机系的文学爱好者都参与进来。这份杂志三年里出了十期。一期《我们》杂志的运营费大约需要一千元,一次印刷四五百本,每次印刷出来,肖水就和同伴去各大高校食堂门口发售,一元一本,很快被一抢而空。发展到后来,只要肖水和朋友往那里一站,就有人递钱过来。加上每一期都可以拉来广告,学校周围的印刷店、培训班、小餐馆都很愿意在这本杂志上做做宣传,到最后算一算账,结余还可以让大家吃顿好饭。

“聚会的时候大家会叫上指导老师王春林——现在已经是茅盾文学奖的评委了,我们一伙人就去喝酒,喝酒的时候会谈论彼此的作品,那时候的心态就是一定要写出让人服气的东西。我还记得有几次是冬天,我们一起吃火锅到半夜才回寝室,一边手舞足蹈,一边互相搀扶着。”肖水意识到,自己可以通过写作能力被更多人认可。

新千年后,随着手机和网络的普及,各种主题的网络论坛大量出现,肖水觉得自己和周围的人简直就像是为了网络而活的,每天都想写出东西贴到论坛上,然后收获回帖。“网络让我们的视野更开阔了,60后、70后诗人可能靠民间刊物进入一个共同体,要认识其他写作者就要通过这些刊物,然后再串联。我们不是这样,我们在网络上‘串联’,很多人至今都没见过。”肖水说。

一首诗贴出来,最怕的是没有人看,哪怕是批评都是可贵的,肖水回忆,写的时间长了,在网上会有几个朋友向着自己,为了得到更公正的评价,他有时会故意换一个署名。

“那时候‘榕树下’有一个遴选机制,帖子不会直接发表出来,如果可以发表,作者会收到一个邮件,收到之后真的特别开心。甚至在2008、2009年之前,我们这伙人对《诗刊》都是‘嗤之以鼻’的。我还记得2005年我拿了第一届‘未名诗歌奖’后,主办方没经过我同意就把我的诗给了《诗刊》,我也没有欣喜的感觉。”肖水回忆。

在地质勘探队工作的张二棍常年生活在荒野中,他的许多诗作以此为主题。(张二棍供图/图)

“在别人的羡慕中承认失败”

2013年冬天,郑小琼与朋友胡桑在网上聊天,谈到80后这一代人和彼此的写作。彼时,两个人刚刚进入而立之年,面对生活的压力和创作上的焦虑,他们感到有些人的创作力有些下降,锐气在流失。两年后,郑小琼对诗人阿斐、唐不遇说:“我觉得自己是失败者,这种挫折感来源于我觉得自己的写作没达到自己的预想。”

为此胡桑写了一首诗《与郑小琼聊天》来回应,诗里写道:“只有卑微的人们接纳了我们的眼泪/最大的勇气是,在别人的羡慕中承认失败/或者从自己的梦境之中走出来,和烈日中的黑暗相遇,和危险相遇。”

胡桑如今是同济大学的老师,对于自身的处境,他常有很深的“失败感”。胡桑2000年进入陕西师范大学学习,很快通过诗人王歪接触到西安的诗歌社团“五角星”,彼时年轻人聚在一起就是讨论诗歌、看先锋电影、在网吧写诗、聚会喝酒。“没有怎么考虑未来,大家都觉得明天一定会更好,我因为喜欢读书,就想在高校一直待下去。”胡桑回忆。“五角星”后来改名“解放”。其中的秦客是“80后”这一命名的主要推动人之一。同时,胡桑与陕西师大的任思飏、西安外院的张紧上房创立《破茧》。这份刊物融合了小说、诗歌、摇滚乐。

随着去上海读研读博,胡桑的诗歌渐渐发生了很多变化,尤其是在2009年母亲罹患肠癌之后,父母没有积蓄,他又刚刚考上博士,只好找朋友到处借钱筹措手术费和医药费。在这种情况下,胡桑写下了组诗《惶然书》,其中有这样的句子:“我在地铁里公开读一本诗集,但只能秘密地写诗……”道出一个当代诗人的窘迫与无奈,他后来说:“很多朋友读后说不喜欢里面的痛苦感和悲剧感。但这正是我以为的诗歌的能力所在。”

落差感是慢慢形成的。胡桑最初到上海读研读博,是因为觉得高校的工作可以提供一份稳定的收入和读书教书的环境,但随着高校环境的变化,他不得不面对“非升即走”的状况。对比曾在西安一同写作的师友已经越发稳定,他内心多少有些不安,只能将更多的时间放在学术研究上。

“结婚前,我还会和朋友拿着酒瓶子坐在路边喝酒,有了孩子之后基本上不可能了,有空就得回家抱孩子。何况,现在坐在路边喝酒也不太体面了。”胡桑感慨,“有了孩子,还要面临养家和‘鸡娃’的问题,我这些年比较频繁地参加各类文化活动,也是为了一点点微薄的收入。现在上幼儿园和小学都要面试了,要拷问孩子的家境和父母的学历,对我来说,尽管不能接受,也只能妥协。”

诗人们2014年在长安诗歌节(北京)合影。如今,许多80后诗人已经不再写诗。(春树供图/图)

“很多人不再写诗了”

在80后诗人里,杨庆祥是比较特殊的一位,他不但写诗,更是一位重要的文学批评家。对他来说,评论是面向公共的写作,而写诗则是一种自我疗愈的方式。如今,作为中国人民大学文学院的副院长,杨庆祥需要处理很多日常的工作,只有间隙才可以用来写诗。

“大部分的诗人都在体制内工作了,一般是高校,也有国企,当年有很多写得不错的好诗人,后来渐渐消失了,诗友彼此之间再也联系不到。”接受南方周末采访也是杨庆祥利用工作间隙挤出的时间,之后他还要赶去办公室。

大学毕业后,肖水考上了复旦大学法学院的研究生,并在2005年成为复旦诗社的社长。诗歌带给肖水的快乐让他没有选择与法律相关的工作,而是继续攻读博士,以诗歌作为学术研究方向。在毕业十周年的聚会上,他感到同学们谈论的东西已经离自己十分遥远了,但他不觉得后悔。

在复旦担任诗社社长的时候,肖水意外接到一个电话,对方说自己叫李少君(注:现任《诗刊》杂志社主编,时任《天涯杂志》主编),海南移动要赞助一笔钱给复旦诗社,他们可以自己提议怎么做,需要多少钱可以自己来提。“我根本不认识他,但是他愿意给我们钱支持诗歌活动,这种官方机构和民间力量的合作,大大改变了我对期刊的看法。那之后,随着这种官方支持的活动增加,我和诗人朋友们的见面就主要在诗歌活动上了。”肖水说。

2019年11月底,复旦大学图书馆举办了“来自邻人的光——中国80后诗人手稿大展开幕式暨《大家》中国80后诗人专刊发布仪式”。当天,肖水作为复旦大学诗歌资料收藏中心主任上台致谢辞,这也是很多诗人第一次彼此见面,他们打招呼说的是:“什么,肖水也有40岁了吗?”

旧时光仿佛回来了,肖水兴奋起来:“一下子见到这么多诗人我很开心,他们当中很多人从来都没见过面,但对话一下子就回到了十几二十年前,大家把酒言欢,谈起往事。但是我们很少会去谈诗歌了,大家都陷入对往昔的追忆中。我们的锐气和朝气被时光消磨掉了,很多人不再写诗了,大家对社会的理解、人生际遇都不同,不太可能在一个场域里对话了。”

现场的热烈也打动了80后学者陈昶:“我们为了做这个活动拉了两个群,一个是学者群,一个是诗人群,诗人群十分热烈,我还以为他们彼此认识很多年了,到了现场才知道他们很多人都没见过。诗人徐钺喝多了,几个诗人一直在照顾他。很多诗人都老了胖了,走在路上你可能都不会相信他们是诗人。杨庆祥说诗人其实是要保持青春状态的,要有一种‘瘦削’感,要不停地爱,不停地‘死’。当我看到这些知名不知名的诗人在这样一个场合惺惺相惜,我觉得自己看到的是一个时代的群像。”

这次活动结束后,复旦诗藏中心收到了诗人们的手稿、书信、非正式出版物、照片、诗歌活动资料、实物等原始诗歌资料上千件,为诗歌研究提供了十分重要的一手素材。肖水和陈昶一拍即合,在80后步入四十岁的当口,他们想做一本关于80后诗人的访谈录,以此作为一种文学和时代的纪念。

采访中,肖水几次提到诗人乌鸟鸟——他眼中同代最出色的诗人之一。从2003年开始,乌鸟鸟一直在佛山一家薄膜厂当流水线工人,他的诗大多是在流水线旁完成的。他在2014年失业,改行以卖猪肉为生,养家的压力让他几乎很少有机会再去触碰诗歌。纪录片《我的诗篇》曾拍摄乌鸟鸟拿着自己的诗在广州找工作,不是被人讥讽,就是说不需要会写诗的。

“很多人都因为诗歌改变了命运,但他没有。我总想帮他,却也能力有限。我很担心他的生活,前阵子猪肉价格大跌,我还问过他。他说他很好,不用担心。”肖水说。

2021年正好是郑小琼离开家乡进入城市的第二十个年头,如今她已经是《作品》杂志的副总编。她告诉南方周末:“中国这二十年变化太大了。偶然的机会,我进入了一个二十年前工厂同事的微信群,二十年前,大家十几二十来岁,刚从乡村到城市,二十年来,百分之七十以上的人已经在城市里安家。”

郑小琼已经在广州生活了13年,疫情暴发前,她每个月至少有一周左右在工厂调研,了解工人的生活。她在朋友圈经常发自己的见闻,让更多人看见工人的现状。比起当年,现在的年轻工人更喜欢上网和直播,诗歌的土壤不复存在。郑小琼觉得这很正常,“时代的变化不会以我们的看法而改变,它总沿着自己的轨道前进。大家选择变多了,有些东西便会落寞。”

张二棍后来一度成为山西省文学院的签约作家,在地矿局上班,远离了他所熟悉的旷野,只需要每天来到办公室,泡茶后坐定,翻翻手边的闲书,对着电脑一坐一天。“我现在的生活没什么可说的,就是坐办公室写东西,也无需完成什么任务。”张二棍对南方周末说。

访谈录的进度延缓至2021年5月,当南方周末在复旦诗藏中心见到肖水和陈昶的时候,名为《为了漫长的告别与相遇:80后诗人访谈录》的新书终于准备面世。陈昶在序言中写道:“越来越不再有人发自内心地爱诗歌了。很难想象一个不再有人读诗、不再有人写诗、不再有人谈论诗歌的时代……”

当下写诗的意义是什么?或许,“为了漫长的告别与相遇”就是他们试图给出的答案。

南方周末特约撰稿 余雅琴