在“成为自己”这条路上,女性忍受多少打压才能赢得尊重?

1986年4月14日下午4点,距离萨特逝世周年纪念日还有8小时,西蒙娜·德·波伏瓦去世。在她的讣告中,萨特占了绝大多数篇幅。

而六年前萨特去世时,波伏瓦要么被略去不谈,要么就是这位世人眼中伟大哲学家的附属品:“萨特的情妇”、“萨特主义的信徒”、“萨特背后的女人”。

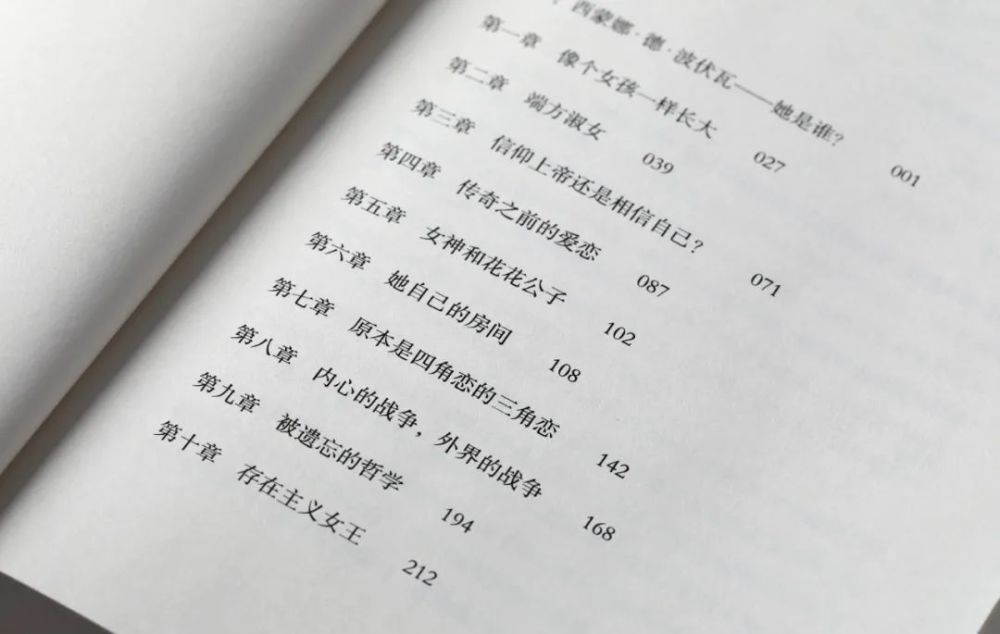

在传记《成为波伏瓦》一书中,作者凯特·柯克帕特里克的一系列发现试图打破波伏瓦上述符号化的被动角色。

亨利·柏格森认为,一个人的自我并不是静止的物,而是一个进程,一种有活力的行动,一个充满变化的“成为”过程,至死方休。那么“成为波伏瓦”,即意味着要从她不同的生命阶段、她致力解决的哲学问题、她思想的变化来理解她,让她成为自己,而非经由外界赋予其意义。

与其说《成为波伏瓦》这本传记是为还原波伏娃的一生,不如说是为了替她正名:识破强加在她身上的偏见与不公,认清她杰出的感知力、判断力和预见能力,是如何因社会环境的压迫成了一种罪;以及从她身上,看见一个女性在成为自己的路途中,是如何层层受阻、需不懈抗争才能取得基本的尊重。

01

藏在光环背后的人:

是什么,让才华横溢的波伏瓦变得谦卑?

1929年初,巴黎卢森堡公园的美第奇喷泉旁,波伏瓦终于下定决心和萨特分享自己酝酿了很久的哲学灵感——多元的道德。萨特对她的这个想法嗤之以鼻。

这让波伏瓦开始怀疑自己真正的能力。彼时,21岁的波伏瓦是有史以来通过法国哲学教师资格考试最年轻的考生,是哲学界冉冉升起的新星。

日后波伏瓦始终坚称,他们两人中,萨特才是哲学家。尽管在她的一生中,她曾多次协助萨特完善他的哲学观点,修改他的新书手稿。正是这些哲学观点和书籍,最终让萨特斩获声名。

早在1927年,18岁的波伏瓦就曾在日记中将自己的存在一分为二:为自己的(从内向外对自我的审视),与为他人的(从外向内对自我的观察)。

1943年,让萨特名声大噪的《存在与虚无》中,他提出的一个重要哲学分类即“自为的存在”(being for itself)与“为他的存在”(being for others)。

这或许是波伏瓦带给萨特的哲学启迪,或许只是两位生活于同一时代的哲学家见识上的不谋而合。那些将波伏瓦视作萨特附属的人,实则忽略了波伏瓦对萨特哲学的影响与批判。

在《存在与虚无》中,萨特提出了“自欺”的概念(其实是波伏瓦和萨特在20世纪30年代共同探讨出来的)。所谓自欺,即一个人对自身“真实处境”(facticity)和“超越性”(transcendence)的认识出现脱节时,产生的一种逃避自由的方式。

萨特举了侍者的例子加以说明:假如一位侍者认定自己只能做侍者,侍者这一“真实处境”决定了自己的存在,而不去自由地选择其他出路,即是一种“自欺”;而假如他完全不顾自己“真实处境”的局限,想成为一名首席执行官,那就是过度认同“超越性”,而陷入了另一种“自欺”。

萨特认为,人类是自由的,无论其境况如何,都可以通过自由选择,“超越”自己的“真实处境”。

对此,波伏瓦反问:“一个被关在闺房里的女性能够超越什么?”

认清你自己,成为你自己,西方的先哲们自古便在探讨生而为人的要义。而波伏瓦想问的是:身为一名女性,如果不被允许做自己,该怎么办?如果成为自己同时意味着,在本该成为的角色上变成了失败者,比如失败的女人、失败的爱人、失败的母亲,她又该怎么办?如果成为自己,就要承受外界的嘲讽、怨恨、羞辱,女性又应当认同何种真实?如何实现超越?

02

“不要做德·波伏瓦小姐,要做你自己”:

身为女性,究竟意味着什么?

波伏瓦并非是凭空提出这些问题的。

从11岁开始,家人对波伏瓦的期待便让她困惑不已。她不明白,为什么曾经鼓励她阅读的父母,如今却要求她停止思考,放弃阅读,不再提问?

实际上,波伏瓦的父亲乔治一直希望女儿能通过读书和学习,培养智慧和聪敏的品质,以便日后能在社交圈中钓到金龟婿。但他并不喜欢女性成为知识分子,更遑论她们为自己争取权利。

这是一个注定要陷入两难的悖论:女性要想成功,必须接受良好教育;但同时受教育程度又不能太高,不能太有成就。简言之就是,当时的法国社会期待女性适度聪明,可以在社交场上成为男性交谈的对象和陪衬,但同时又不能太有自我意识,不能触及男性主导的社会阶层和政治权力。

从她11岁到41岁的这30年间,乃至整整一生当中,波伏瓦时常都能体会到外在的社会期待与内在的自我期待之间、男性主宰的世界和女性生存的境况之间的严重割裂。其中自有社会长久的惯习所造就的、凭个人之力无法改变的,但当这些撕裂和挣扎真真正正落在她身上,变成切身的体验,便是极为具体、现实的矛盾了。

比如同样是通过哲学教师资格考试、在高校获得教职,对于萨特而言是理所当然的。而当波伏瓦站在教室的台阶上,“我幸福得都眩晕了”。她难掩激动地写道:“在我看来,我没有默默承受自己的命运,而是选择了我自己想走的路。在萨特看来阻碍他自由的职业,对我来说却是解放。”

要知道,就在波伏瓦参加国家哲学教师资格考试的那一年,法国大学里的女性占比仅为24%,不到学校总人数的四分之一。

从1946年到1949年这四年间,因为有母亲帮忙料理家务、有秘书分担杂务,萨特完成并出版了40部作品。而波伏瓦因为要帮衬家人,没有经济余力拥有一个属于自己的房间,更不要说雇用私人助理了。

事实是,在1965年以前,法国已婚女性在未经丈夫许可的情况下,既没有合法工作的渠道,也无权开设自己的银行账户。

即便后来波伏瓦在文学和哲学上有所成就,仍免不了因私生活而遭受人身攻击,被骂成“淫妇”,甚至被指责她的《第二性》“败坏法国男人的名誉”(加缪语)。她的小说《名士风流》获得龚古尔文学奖之后,读者们坚持认为这是一部自传体小说。出版商和书店不顾波伏瓦本人的反对,至今都将这本书当做自传体小说售卖。

在成为自己的路上,波伏瓦看似潇洒不羁,实则一直困难重重。而她似乎很早就意识到了这一点,我们从她19岁的一段日记里便能粗略感受其中的痛苦:“不要做德·波伏瓦小姐,要做你自己。不要去追逐外界强加给你的目标,不要去盲从既定的社会结构。对我有用的东西才是有用的,这样就可以了。”

03

“女性气质”的陷阱:

如果身为女性还不是成为女人的充分条件,女人又是什么?

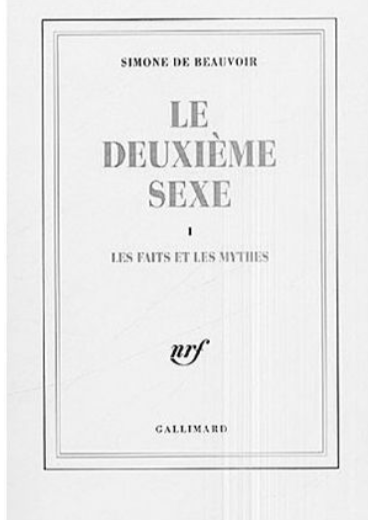

在她的开创性社会学著作《第二性》中,波伏瓦提出了一个所有女性都需面对的现实挑战。她把它称之为“被分裂的主体”:女性作为爱人和作为母亲的自我,同她们在更广阔的世界里期待成为的自我之间,存在着撕裂和挣扎。

在这本书中,波伏瓦批判了女性气质的谬论,认为女性气质不是一种天性或本质,而是“由整个文明和文化用几个特定的心理标签建构出来的境况”,是男性对女性的恐惧的投射和幻想。

在男性的定义中,女性是“他者”,是“第二性”。即便她们在生理性别上已然是女性了,却仍被指责为“不够女人”、“缺乏女性气质”(类似于我们现在常听到的“没有女人味”)。女性气质的陷阱在于,它赋予女性的价值是男性凝视下的价值,是男性欲望的客体。男性在职业上的成功从来不会损害其男性气质,而女性在这件事上却面临着道德上的指责。她们为了追求个人的自我成就,就必须放弃对男性的吸引力;为了获得家庭的幸福,就必须牺牲自己“不够女人”的个性。

波伏瓦思考的是:如果身为女性还不是成为女人的充分条件,女人又是什么?

奇怪的是,整个社会蔑视女性,却尊重母亲。波伏瓦不无愤慨地写道:“整个社会不让女性参与所有的公共活动,不让她们从事男性的职业,声称女性在所有领域都没有能力,但是社会却把最复杂最重要的任务——养育人类——托付给女性,这简直是一种充满罪恶的悖论。”

人们一边歌颂母亲伟大,一边让母亲承担繁重且无偿的“隐形工作”,宣扬女人没有孩子就不是一个完整的女人,指责那些不够称职的母亲,连带着还要谴责她们成为女人或人的权利。

20世纪50年代,《第二性》成为少数几本女性在寻求自我的过程中可以参照和求助的书籍之一。仅1969年一年,平装版《第二性》就卖出了75万册。到1970年,它在大洋彼岸的北美获得了“经典”地位。这本书出版12年后,波伏瓦仍会收到读者的感谢信,感谢她写了《第二性》,帮助女性们克服几乎压垮她们的谬论。

波伏瓦和其中一些读者保持了长达十年以上的通信。她鼓励她们“把自己作为观看的眼睛”,获得“一种主体,一种意识,一种自由”。

04

作家的职责:

揭示世界的可能性,呼吁读者行使为正义而努力的自由

只有理论是不够的。60岁那年,波伏瓦知道,自己想要的是能改变女性真实境遇的立法。1967年,法国已将避孕合法化,但堕胎仍是非法的。1971年,波伏瓦同意借用自己的力量,推进希望堕胎合法化的《343宣言》。次年,她发表了一篇题为“对一些女人和男人的回应”的文章,为女性争取选择孕产、避孕或堕胎的自由。1975年1月,法国女性堕胎合法化。除此之外,波伏瓦还积极推进反性别歧视法律和离婚改革。

在反对者一片恶毒的攻击声浪中,波伏瓦一直没有停下脚步。她要行动,要实现身为作家的职责:“揭示世界的可能性,呼吁读者行使为正义而努力的自由。”

众所周知,波伏瓦和萨特初识时,定下了开放式关系的契约。萨特对波伏瓦说:“我们之间的是本质的爱,但是我们同时也可以体验偶然的爱。”的确在两人其后的一生中,都陆续有过其他的情人,但没有一段关系,能让他们彼此体会到这种深层的、无法言传的、智识上的深厚联结。

大家津津乐道于这段非同一般的关系,却无法理解它何以能实现。

20世纪70年代,萨特在接受采访时说:“我们爱上了彼此的直觉、想象力、创造力、观念,并最终有一段时间也爱上了彼此的身体……你知道吗?如果没有海狸(波伏瓦的昵称)的批准,我永远不会允许我的任何作品发表,甚至公开给任何人。”

如此看来,波伏瓦并非这位世人眼中伟大哲学家的附属品:“萨特的情妇”、“萨特主义的信徒”、“萨特背后的女人”;而是萨特口中“你永远是我”的唯一。

萨特过世后,波伏瓦在1981年出版了《告别的仪式》,书中记载了萨特的衰老和死亡。这本书同样让她遭受非议,人们认为她利用了萨特,在他无法说话时替他说话。

但在这本书的开头,波伏瓦这样写道:

“这是我的第一本——毫无疑问是唯一一本——在出版前你没读过的书。我把它完完全全地奉献给你,你不受它的影响。我说的你,只是一种假设,一种修辞手段。因为我只能对着空气说话了。”

转自腾讯新闻