《收获》书评·108|在文明与野蛮之间——读宁肯中篇《黑梦》(王春林)

2021-06-23

2021-06-23

作家宁肯

《收获》书评 · 108

2021-3《收获》

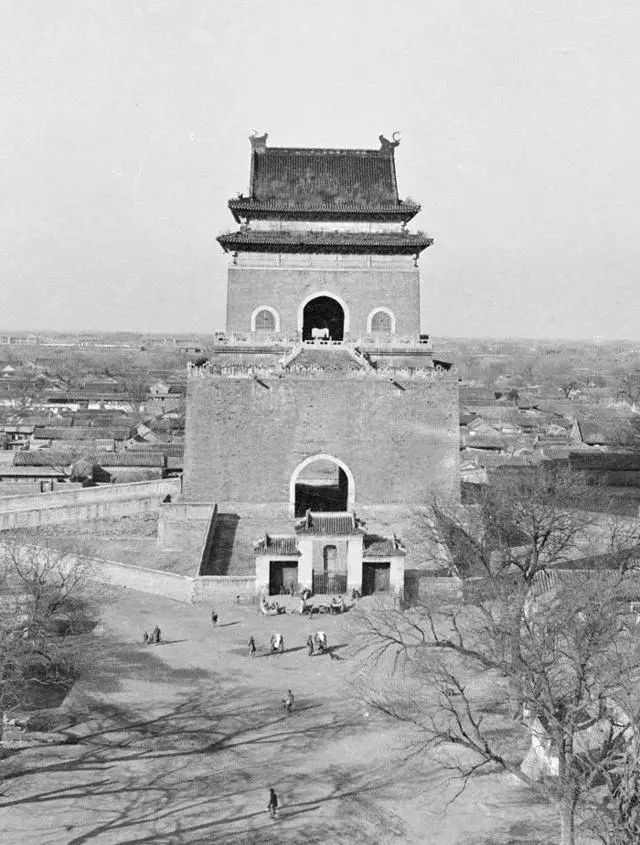

老北京钟楼

北京老照片

在文明与野蛮之间

——关于宁肯中篇小说《黑梦》

王春林

宁肯的中篇小说《黑梦》(载《收获》杂志2021年第3期),是他“城与年”系列的收官之作。由于必须要收官,要以“豹鞭”的方式强劲有力地为这个小说系列收尾,宁肯想要表达的内容的确太多太多。如此丰富庞杂的内容,根本就不是一个短篇小说所能容纳,所以,宁肯也只能如同此前的那部《黑雀儿》一样,不仅再一次容许文体演变这样一种“阵前起义”现象的发生,而且,单只是从字数来看,《黑梦》这部收官之作的体量也要明显大于《黑雀儿》。

就这样,因为有了《黑雀儿》与《黑梦》这两部中篇小说的“意外”加盟,由于小说文体演变现象的发生,宁肯最早构想中的短篇小说系列“城与年”,也就彻底变成了一个中短篇小说系列。

七八十年代的北京王府井

首先,我们注意到,关于黑梦的“侏儒”特征以及总是想着要待在房顶上,《黑梦》中有了进一步的详实描写与交代。“黑梦长时间待在房上,在房上搭了个凉棚,有了一点家的感觉。总在房上待着就会想头上有点什么,这很原始,但也是真正的天人感应。”实际上,除了这里所谓的“天人感应”之外,黑梦之所以要在房上搭凉棚,还与他试图以此而逃避他们家的“混乱”紧密相关:“我不知道我是否来自许昌(按照人类学的一种考证研究,被称为‘许昌人’的尼安德特人,是一种典型的矮小人种。笔者注)尼安德特人是小人国,平均身高不足一米六,就算如此也仍然比我高,这也很正常,非常正常,人类不一定总是进化,甚至方向相反,变异,反正我们家肯定是混乱得找不到一点头绪。”正是在如此一种情况下,习惯于待在房上的黑梦,捉摸着要搭凉棚了:“按照我原始的想象我找来了四根竹竿,用四堆砖头固定,上面绑了一条破床单,床单上有几个洞,下面的阴凉中就有好几个亮孔。我在凉棚下看似懂非懂或完全不懂的书,眼睛不时望着阳光的孔洞。”“凉棚在两个高高的房脊之间,谁也看不见黑梦,除了大烟儿和小永有时到房上来,还有就是小永家的大黄猫。还有鸽子。”

事实上,也正是在读完这部以黑梦作为主人公的“城与年”系列收官之作之后,我才一下子恍然大悟,才似乎搞明白了宁肯之所以要设定黑梦为第一人称叙述者的根本理由所在。这里,一个不容忽视的重要参照,就是德国作家君特·格拉斯的《铁皮鼓》那部长篇经典名作。

《铁皮鼓》最具创造性的一个地方,就是设定了一个到了三岁时开始拒绝继续成长的男主人公奥斯卡。早在娘胎里就已经发育成熟的奥斯卡,在他刚刚能够听得懂成人世界话语,初步具备社会观念的时候,便非常及时地停止生长,拒绝长大,身高一直都是九十四公分。以如此一种特别的方式来巧妙抗拒现实世界对自己的规训与教化,尽可能地保持“本我”的基本状貌。虽然身为“侏儒”,但奥斯卡却拥有两种特异的功能。一个,是在他过三岁生日时,母亲送给他的一个铁皮鼓,他可以用它来及时地表达自己对世界和社会的愤怒。另一个,则是一种可以用自己尖利的嗓音唱碎玻璃的奇异能力。既如此,这两种特异功能,也就往往会成为奥斯卡对付外部世界的有力武器。每每遇到令他反感的人或事物,他就会本能地击鼓或喊唱。很大程度上,正是如此一种设定,赋予了同时也身为小说主人公的叙述者奥斯卡以“第三只眼睛”来观察世界的一种特别才能。

既然身高如同一个幼儿一样只有九十四公分,那么,他在观察、看待各种事物的时候,所采用的也就是一种45度角的“蹲着的青蛙”式的视角。也因此,他所能看到的那个世界,就肯定会迥然有别于被遮盖在各种社会面具之下成人们所习见的世界。最难能可贵的一点是,尽管奥斯卡本人的人性世界构成可谓善恶参杂兼备,但唯独在面对纳粹势力的时候,他却能够是非分明地坚持对抗性的思想立场。而这,也正是君特·格拉斯设定并塑造奥斯卡这个永远也长不大的侏儒形象最根本的意义和价值之所在。

尽管我并没有从宁肯那里获得过切实的求证,但依据个人的一种猜测和判断,他在设定黑梦这一身兼第一人称叙述者功能的人物形象的时候,肯定从君特·格拉斯的《铁皮鼓》这里得到过相应的思想艺术启示。二者均是长不大的侏儒,即可被视为这一方面一个强有力的明证。当然,启示也仅仅只是启示而已,除了都是长不大的侏儒这一点之外,二者之间所更多表现出的,其实是迥然有别的差异。

当然,在强调他们之间差异存在的同时,有一点异曲同工却无论如何都不容忽视。那就是,正如同君特·格拉斯要借助于奥斯卡实现对纳粹的一种强劲批判和对抗一样,宁肯也是要借助于黑梦而最终实现对“文革”那个特定历史时期的深度挖掘与反思。

一个是凭借自身的蛮力,凭借一口不管死活的“咬”功而曾经一度“雄霸一方”的底层顽主,另一个,则是一个看似特别柔弱的,只知道一味地读书的看似永远也长不大的侏儒。更何况,他们俩也还是有着切实血缘关系的嫡亲兄弟。他们俩之间“文明与野蛮”的冲突,主要围绕一个名叫七姐的女性展开。七姐的专属权,归于底层顽主黑雀儿,是由底层顽主黑雀儿“带着”的一个“圈子”。在这里,“带着”和“圈子”都是“文革”后期如同黑雀儿这样的顽主圈里的所谓行话:“七姐和黑雀儿走在街上,一望而知两人的关系,七姐漫不经心,大大咧咧,旁边是瘦削的穿着军大氅颇有些空荡的黑雀儿,两人怎么看都不像有关系却有了一种关系,格外引人注目。”“彼时有一个词儿叫‘带着’,比如谁谁谁让谁‘带着’呢——七姐让黑雀儿‘带着’呢。‘带’的意思丰富多样,首先是一种毫无疑问的两性关系,但也可能只是隶属关系,如同物品。”

关键的问题在于,七姐之所以被黑雀儿“带着”,并非出自于她自己的心甘情愿,而只不过是迫于他那“雄霸一方”的强硬蛮力而已。出乎七姐意料之外的一点是,因为成为了黑雀儿的“圈子”,总是被黑雀儿“带着”,她竟然一下子变成了没有异性敢于靠近的“孤家寡人”:“七姐虽出尽风头,却没想到自己成了无人敢近的孤家寡人。七姐最初并不知道爹和黑雀儿达成的那些条件,还奇怪那些平时踪她的人怎么一下消失了,再没人邀她轧马路,晃大街,看电影,没人为她打架,争强斗狠……”却原来,在背后作祟的人,乃是黑雀儿。因为黑雀儿他们放出了话,所以便不再有其他男性敢于接近七姐:“七姐一下像生活在真空里,一个人踽踽独行。”

面对如此一种被空前孤立的情形,个性一贯执拗倔犟的七姐,当然要千方百计地设法打破。具体来说,她所采用的办法,就是与总是要待在房上读书的黑梦来往并结盟:“七姐牵着黑梦,走在前青厂通往琉璃厂或永光寺的路上。没人真正知道七姐和黑梦是怎么回事,为何过从甚密,通常都以为黑梦是黑雀儿的弟弟,七姐照料黑梦带着黑梦玩。”但也只有彼此惺惺相惜的黑梦和七姐知道,他们俩如此一种过从甚密的结盟方式,其根本意图其实只不过是要积极对抗来自于黑雀儿的“专制”与“强权”:“我不想说我们相互利用,但事实如此。无论如何我都喜欢七姐,感到身心舒坦,感到一种简直是飞来的呼吸,七姐报复黑雀儿,恶心黑雀儿,我无所谓,仍一次次从房上下来让七姐领着去常发买烟。”

正如同哪里有压迫,哪里就会有反抗一样,倒过来之后,现在变成了哪里有反抗,哪里就会有更加严厉的压迫。在了解到相关内情,倍觉自己的权势受到空前挑战的情况下,底层顽主黑雀儿果然反戈一击,果然采取了更为变本加厉的压迫措施,那就是,再一次把黑梦吊起来:“与刚果不同,也与黑雀儿过去不同,黑雀儿这次吊起黑梦不是惩罚,既没有抽打也没掐脖子,没像以前掐得黑梦眼珠几乎悬空,掉出来,而是更为愚蠢的囚禁。”面对来自于黑雀儿的强势与淫威,无论是黑梦,还是七姐,不仅都没有屈服,反而还做出了更加积极的反抗。黑梦的坚决不妥协之外,更有七姐在了解到相关情况后的坚持每天把黑梦从梁上放下来:“七姐将黑梦放下来。从这一天开始,有很长一段时间七姐每天早晨先到我们院,把我接下来,然后才去上学。”

就这样,面对着黑梦和七姐双双结盟之后的柔韧反抗,黑雀儿最终也只能万般无奈地败下阵来,彻底放弃对黑梦的吊起,被迫默认了他们俩过从甚密的交往事实。因为黑雀儿只凭蛮力混世,而黑梦却酷爱读书,从一种象征的角度来说,他们俩之间的冲突,便是一种文明和野蛮的冲突。更何况,这里还牵涉到了自由与否的重要命题:强蛮的黑雀儿企图限制七姐的人身自由,但个性倔犟的七姐却偏要以接近黑梦的方式来予以坚决的反抗。

但其实,带有明显叛逆性的七姐之所以要主动接近黑梦,除了凭此而对抗黑雀儿所代表的专制强势之外,另外一个重要的原因,就是在那个思想和文化被禁锢的年代,她可以从酷爱读书的黑梦这里获取足够充分的精神滋养:“七姐动辄就让黑梦讲故事,讲黑梦看过的书,有时说着说着就会打断黑梦:讲故事吧。讲什么都行只要讲,有时听,也是并没听,像这样趴在房脊上时多半没听。没听黑梦照讲不误,就像收音机,与她有关,又无关。没错,黑梦差不多就是七姐可开关的收音机。尽管黑梦知道的也不多,没什么书好讲,但还是使出浑身解数,添枝加叶,想入非非,顺讲顺编,就像不久后我们在房顶上一个贴着封条的阁楼看到的《一千零一夜》山鲁佐德竭力吸引国王山努亚一样,黑梦几乎就是山鲁佐德,七姐就是山努亚。”

事实上,也只有在想到这里的时候,我才突然意识到,宁肯到底为什么一定要让黑梦习惯于待在远远高于地面的房上。却原来,这样的一种细节设定中也饱含深意,也有着不容忽视的象征意味存在。如果与黑梦的酷爱读书这样一种行为联系起来,那么,其象征意味就很显然是要借此而提供一个凌驾于普通庸众或者借用勒庞的话来说也就是那些“乌合之众”之上的难能可贵的精神高地。

这一方面,一个不容忽略的例证,就是这样的一段叙事话语:“北京房上是另一个世界,一个平缓的但却类似复眼的世界:一眼看去房上不再有胡同,院门,道路,街区,但下面又有,只是上下不同。我看到了完整的世界,这很重要,甚至影响了我的思维结构。”很大程度上,只有把黑梦的房上理解为一个难能可贵的精神高地,把这作为一个切实的出发点,我们才能够更进一步地理解宁肯在《黑梦》中关于那个神秘阁楼的特别设定。

2021年5月28日上午10时50分许

完稿于汾西寓所

评论家王春林

2021-3《收获》

目录

长篇小说

十四天 / 姚鄂梅

中篇小说

黑梦 / 宁肯

乌龙球 / 尹学芸

短篇小说

水果硬糖 / 万玛才旦

船越走越慢 / 徐则臣

山前该有一棵树 / 张者

美丽阁 / 周洁茹

燃灯者

梦中的橄榄树 / 袁敏

北纬40度

燕台一去客心惊 / 陈福民

明亮的星

灰娃不要玫瑰 / 陈东东

河汉遥寄

追忆沈虎雏先生/ 张新颖

《收获》双月刊一年6期,每个单月15日出版,224页,定价30元。

长篇小说一年出版春夏秋冬四卷,单卷436页,定价55元,微店订阅《收获》全年双月刊9折,长篇四卷75折。

《收获》长篇2021夏卷目录

纪念碑(王小鹰)

评论:革命的乡愁与历史的风度(项静)

江南役(海飞)

评论:“武侠谍战”:超现实的魅惑与传奇(傅逸尘)

《文城》内外(余华 洪治纲)

文城·补(余华)

《收获》微店

微信号|harvest1957