黎紫书新作《流俗地》:写一部让人享受到阅读长篇小说乐趣的作品

2021-06-14

2021-06-14

余华关注的UP主:因阅读改变人生,用视频解读鲁迅 | “文学进社区”新一期:沈嘉禄谈美食的文化和社会功能 | ......

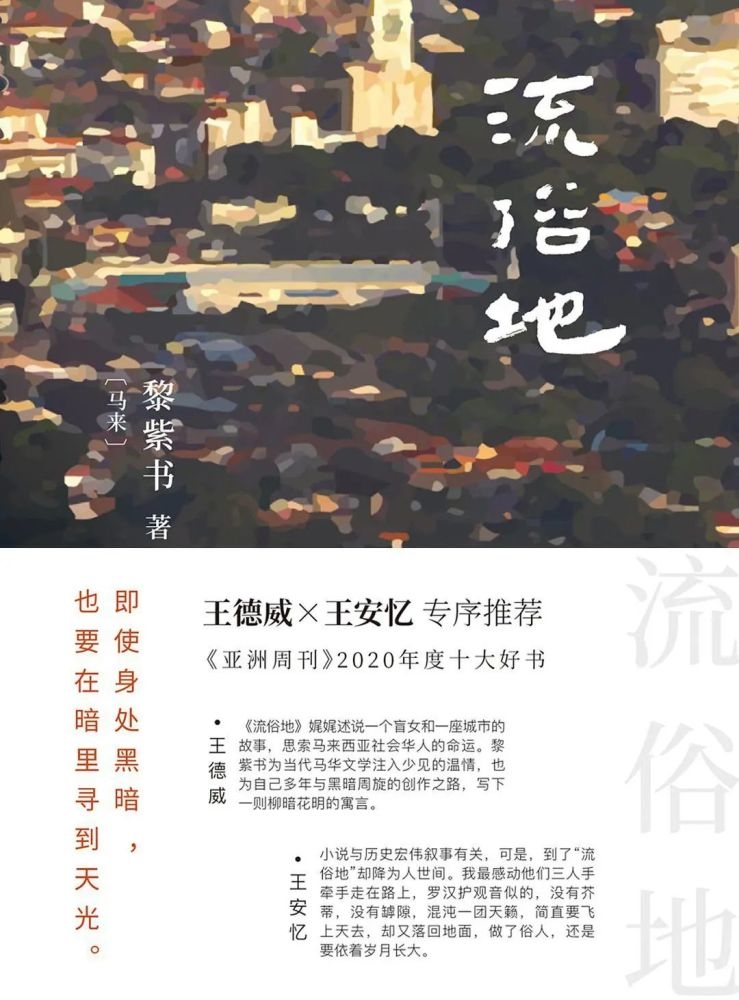

《流俗地》

黎紫书

马来西亚作家黎紫书的长篇小说《流俗地》近期由北京十月文艺出版社推出。小说以马来西亚锡都一个被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕,述说着一个盲女和一座城市的故事。

主人公银霞是天盲,但她一直坚信她曾经看见过这个世界。她聪慧、敏感,亦懂得洞察人心,她在生来的困顿里劈开了一片天,也拥有了炙热的爱情,一切看似向美好的方向,殊不知黑暗已经降临。

小说以跳接时空的叙事手法,为各个角色穿针引线,每一短篇看似独立却又连续,这些小城人物在生命狂流里载浮载沉,薄凉活着,无声老去。他们冷眼、坎坷、孤寂、拥有短暂欢乐,却都像电光石火,刹那间便走到时间尽头,看俗世的风吹透灼热的仓皇人生。黎紫书以“楼上楼”为中心,打开了马来西亚的华人世界,他们的爱恨、生死、出走、回归,无不沾染此时、此地的风俗与况味。《流俗地》中的故事非在这里发生不可,非如此不可。

流俗地

无法告别的年代

文 / 刘小波

马来西亚作家黎紫书的长篇新作《流俗地》近期推出简中版。十年前,黎紫书出版了首部长篇小说《告别的年代》,聚焦马来西亚华人历史与现实,十年之后,《流俗地》出版,虽然在写作上技法归于平淡,但是主题上依旧有所延续,回望历史,告别过去。不过,如同上一部长篇一样,到最后却发现,过去是无法真正告别的。

《流俗地》告别了炫技式的书写,与上一部作品有明显的不同。作品用平和的笔法写一群生活在马来西亚的华人,微缩在一个叫做“楼外楼”的居民楼里。除了华人,也涉及其他族裔的人群。小说流水账一般记录下了马来西亚小城的生活点滴。《流俗地》娓娓述说一个盲女和一座城市的故事,思索马来西亚社会的命运,以作家特有的温情关注马来西亚华人,特别是女性群体。小说主要聚焦在女性命运上面,不过与最近流行的女性写作又有所不同。既有生活的艰辛和磨难的描摹,也有蓬勃向上的坚韧,笔下更是流露出一种特有的柔情。

马来西亚槟城乔治市街头艺术壁画,下同

小说似乎没有完整的故事,以人物为中心展开叙述,用人物串起一个又一个的生活情节。开篇是一个被讹传已死之人辗转归乡,而这一发现是在出租车公司做接线员的盲人女孩银霞通过电话声音听出来的。银霞虽然有着先天的残疾,但是对声音极为敏感,也就对周边的世界有着自己独到的见解。她对自己的劣势很清楚,一直在努力使自己与正常人的差异减小,通过自己的努力自食其力。

王德威评价《流俗地》是“盲女古银霞的奇遇”,小说的确围绕银霞展开,但又不仅仅局限在她一人身上。比如小说还写了银霞的发小印度男子的故事,他们一起度过童年,读书做律师,于三十六岁遭人暗杀;还有爽朗的马票嫂的命运,年轻时离开软弱丈夫、改嫁黑道中人,苦尽甘来后却终结于失智症……这些都是受苦受难之人。《流俗地》以跳接时空的叙事手法,将各个角色串联起来,无一例外,这些人都是在小城市残喘生活的一份子。如同《告别的年代》一样,《流俗地》也是“女性史诗”,围绕着银霞,一群人被牵扯出来。小说具有十分复杂的情绪,比如既有对过往的怀念,也有历史潮流不可阻挡的表达,小说不断写到现代文明带来的冲击,盲女银霞是传统的出租车公司的话务员,在现代技术下,网络约车技术已经全面覆盖,她必将失业,等等。这样的故事,这样的写法,始终离不开作家独特的身份。作品中始终无法隐去的历史事件以及大选等等,都是其独特的身份所拥有的体验。

马来西亚华文文学的独特性在于作家的身份以及作品中所表达的族群身份问题。这些历史遗留问题始终笼罩在作家的头顶,并投射到文字中去。长久以来,马来西亚华人“新生代”作为马来西亚的少数族裔,身份认同危机和文化归属焦虑使他们具有一种身份不确定性的流散者思维,作家们或通过叩问式的书写方式来言说自我,或通过刻意回避的方式来淡化自我,或通过无根书写来表达自我身份的缺失,或叙写自己作为女性身份的双重焦虑,但无论采取怎样的书写方式,他们关于自我的言说,都是身处边缘的流散华人最为真实的生活写照,亦是其摆脱焦虑、建构身份的艰难抉择,更是其言说身份的焦虑表达,更何况不断地质问自己到底是谁,本身就是一种过度焦虑的表征。

在《告别的年代》中,黎紫书便将自己的小说置于“最底层”“最靠墙”的位置,采取一种边缘的认同。黎紫书面临双重身份。第一重是女性,第二重是海外华人。对她而言,这样的自我寻找,是通过写作来实现的,而写作“只能从内在不断地挖掘自己”“就像睁着眼睛解剖自己,在清醒和痛楚之中发掘许多自己的秘密……至此,我确知了自己像老鼠一样的个性,总要在阴暗和潮湿之中才能得到存在的自觉”。可见,黎紫书近乎暴力式的寻找方式,倘若无果,所产生的焦虑将会在一轮又一轮的寻找循环中持续,没有尽头。

黎紫书身份的错位反映在作品中就是对身份主题的自觉或不自觉的强调。她在面对母体文化和流散之地的文化之时,有异化与错位的体验,这种无根的漂泊体验使得作品呈现出一种身份焦虑与找寻、身份认同与重塑的主题。近年来一批马来西亚华文“新生代”作家们耕耘于这片沃土,并取得不俗成绩。但马来西亚的作家们始终绕不开“流散者”这一特殊身份,作品中身份主题由此凸显。于是,写作,更多的时候还是一种身份的彰显,一种自我的找寻。只是,在全球化语境中,小语种或者说少数族裔的写作,是该保持自己的本真,还是不得不融入一体化的浪潮中去?如同《流俗地》中传统出租车行业一天天衰败下去隐喻的一样,他们传统的写作还有未来可言吗?

流俗地

吾若不写,无人能写

(后记选摘)

文 / 黎紫书

我很早以前就晓得了自己终有一天会想要写长篇小说。是因为作为一个小说写作者,我深信自己的人生(只要我能活下去)总会去到一个适合写长篇的时候,也就是人生有了足够的经验和积累,有更开阔的视野,生活能更自律,也有更好的笔力,能给小说搭建更庞大的架构。

我真的就慢慢走到了那样的人生阶段。十年前写的《告别的年代》,于我是一次练习。我在那作品里以形式之名,试着摸索长篇小说的各种写法。读者们在那小说里读到,并且留下印象的,多是最表层的东西,也就是那一层套一层的“外壳”,而我自己在那一次写作中图的是一个经验,借着形式之便容许自己敞开来感受长篇小说的呼吸,也探讨叙述的节奏,故事的肌理和质感。这个经验十分宝贵,对于长年书写短篇小说,甚至是微型小说的我而言,长篇小说这个庞然巨物有着全然不同的身体结构与内在系统,需要有强健结实的骨骼,还需大量的血肉和细节,也该有它自己的一套呼吸方式。这些恐怕只是写长篇的入门,可道理虽浅,却如轮扁斫轮,要得之于手而应于心,就算名师大家传授也无用,非得自己动手体会才有所领悟。

黎紫书

“说好一个故事”并不同于“说一个好故事”。我们这些在中国境外写小说的人,总说现代社会人际关系疏离,文明社会(特别是在城市里)人性压抑,加上大多数人的生活高度相仿,因而故事匮乏,更别说“好故事”了。我没有费心去搜索好故事,也不去搜挖或创造非凡的人物,而是决心要往另一个方向走——把一群平凡不过的人放在一起,说他们最平凡的(可能也是庸俗的)人生故事。这样的故事本质上必然朴实无华,不会有多少意料之外的转折与惊喜。它肯定缺乏戏剧性,也不具备“好故事”的特质和要素,但一个好的小说家,自该有说故事的能耐,可以调动技巧与文采,将“平平无奇”的故事说得引人入胜,让人读得欲罢不能,甚至读后回味再三,不能自已。

我心目中的《流俗地》便是这么一部小说。它不是大众化的类型小说,而是严肃的文学作品,但必须精彩,好看,能让人享受到阅读长篇小说该有的乐趣,而不是把阅读长篇当成文青的“修行”。

我想到的是《红楼梦》那样的小说。

拿《红楼梦》来说自然是过于托大了,曹雪芹这小说里头哪怕一个丫鬟都比《流俗地》里任何一个人物风雅而有逸趣。可我既然要着墨于流俗之地,自然追求的不是风雅,而是“风俗”;就如《汉书》上说的:凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,动静亡常,随君上之情欲,故谓之俗。

《流俗地》的主要人物多出生于上世纪六七十年代,小说里的锡都历经数十年变化,其中装载的正是我在马来西亚的岁月,或者我该说,那里头写的是我这一辈马华人的经历。因为是“一辈人”,小说里的人物很多,也必然充斥了各种事情和头绪。早在很久以前,很可能始自我少年时阅读金庸的武侠小说,就很为小说中的“群众”神往,无论是金庸笔下的天地会红花会诸多当家或明教教众,抑或是古典小说如《水浒传》里的梁山好汉,甚至是《三国演义》中的群英,人物云集,各具形貌风采,令人着迷不已。自我写作以后,便时时幻想着自己以后也要这么写的——写一部有很多人,有许多声音,如同众声大合唱般的小说。

《流俗地》在很大的程度上,用的是写实手法,而且里头写的又是许多锡都坊间的草民众生。这让小说读来“朴素”,我因此也为它调配了一套属于它自己的小说语言。这语言倒不那么“写实”,尽管文中偶尔穿插了一些方言俚语(粤语是老家怡保华社最通用的语言),但小说的叙述用的是一种我自创的调子和语态,而且随着所叙述的年代之不同,这语言也会出现细微的调度,要在语言(包括节奏和措辞)中营造不同的时代氛围。我写小说,一向对语言特别讲究,事实上,在我十分年轻,还只是个纯粹的读者的时候,便已对小说的语言分外敏感,总觉得用对了小说语言等于先声夺人,而且它要比人物的对话有更大的表现力。《流俗地》说的是市井俗辈之事,小说的文字语言浅白易读,句子都不长,节奏明快,因而有种(我以为的)说书般的韵致,容易让读者的呼吸跟上。这点用心,怕是读者不易察觉。

我却也不希望读者在阅读的时候,会不断察觉作者的这种那种心计,那等于是对阅读的一再干扰。这话我是以一个读者的身份说的。事实上,《流俗地》是“作者的我”与“读者的我”两者合作的创作成果。在写作它的时候,从一开始那有过多年写作经验(却只写过一部长篇)的我,便不断与那个有更多阅读经验(并且读过大量长篇)的我起争执,尤其是在小说的前面部分,我换过好几种写法,做了许多改动,很多时候都是因为经不起那个“读者的我”的抗议和嘲讽,过不了“我”(她?)的那一关。这是我在写作过程中唯一的读者,她极大程度地从“我”当中抽离,总在监督着我写的每一个段落,每一个句子。多半时候我都拗不过她,她太尖刻了,而且她了解我,完全晓得我的不足,知道有时候我避开某些场景,不愿直书,或是仅仅用三言两语自以为聪明地轻巧带过,是因为我学识不够,底气不足。她戳破我,纵然有时被我忽略,仍然在每一次我回头重读时,跳出来讥诮我的畏缩,或怠慢懒惰。

小说写了约莫一半,这个一直陪伴着我的读者,似乎慢慢变得不那么令人畏惧了。她用她的诚实鞭策我,在每一个碍眼之处发表她作为资深读者的意见。她令我直面自己的局限,也迫使我承认并直视自己的虚荣,告诫我少卖弄文字,并一再提醒,我要把小说写好(而且好看)一定绕不过她。

这个读者,以往我写作的时候也曾偶尔感受到她的存在,但从未如这一回,写一个长篇从头到尾她都在,直至我把小说完成,键入最后一个句号,我感觉她在我脑子里叹息,那意思好像是——原来这小说是这样结局的呀!

每一个写作的人,至少会有这样一个忠诚的读者。

我的读者若读了《流俗地》,不免要拿它与我的上一部长篇做比较(他们总记得《告别的年代》如何刻意操作后设技巧),觉得黎紫书“返璞归真”了。王德威教授说我“回归写实主义”,董启章也说我“洗尽铅华”。这听起来像是写实不像现代主义小说那样讲究技巧,或曰不那么炫技。我自己体会后倒不那么认为,我觉得要把写实的小说(《流俗地》实在不是一个不折不扣的现实主义作品,因为我始终不坚持它必须写实)写得扎实好看,当中也需要调动许多技巧,用上许多心计,不过是比起现代主义作品,它的技巧往往内敛不外露,使人浑然不觉。这样的小说,最怕露出斧凿痕迹,我甚至不愿意让读者在文字里看出我在书写过程中的挣扎和殚思竭虑,因为按我的审美要求,那不该出现在小说里,成为它的一部分。

稿件责编:郑周明 新媒体编辑:李凌俊

图片来源:摄图网、出版社书影、资料图

2021·文学报40周年·订阅有礼

订阅2021年全年报纸,截图发公号后台,随机赠送40周年文创一份。

每天准时与我们遇见的小提示: