节假日,文学成了我逃避人群的方式

进入端午假期,今天的你在哪里?

是终于抛开疲惫的工作,来了一场说走就走的旅行,成功担负起拉动GDP的重任,还是宅在家吹着空调、抱着肥宅快乐水,笑看满世界人挤人的盛况呢?

不开玩笑了,其实选择去旅行的,不过是想抛开沉闷的日常,去看看精彩的世界;而选择留在家的,或许是将休息看成了更大的享受。

但是,选择旅行的你,会不会也只是跟着人流和旅游攻略去打个卡,而忘了沉浸在当下,好好欣赏呢?而选择宅家的你,当不断刷新自己的社交信息时,会不会也有点遗憾,没有在有限的时间去看看更大的世界呢?

在这样的时刻,或许向文学寻求帮助是一个不错的选择。因为如果你正在旅行,那么花片刻休息的时间看点文字,或许可以帮助你更好地感知当下,成为旅行者,而非游客;而对于宅在家的你来说,没能亲自去旅行,但借助文字或许你能在更远更大的世界中漫游,完成一场只属于自己的旅行。

深读第151期,就让我们跟随别人笔下的文字,一起去游历一下诗人叶芝和兰波的缪斯之地,来做一个时空的旅行者吧。

在 爱 尔 兰,追 寻 叶 芝 游 荡 的 灵 魂

我将起身前去……

很奇怪,每当我从椅子上站起来,准备离开一个房间的时候,这6个字总会戏剧般地出现在我脑海里。和其他数以百万计的人一样,我是在大学里第一次读到威廉 · 巴特勒 · 叶芝的这首诗《茵纳斯弗利岛》,但不知为何,它在我心里扎下了根:

我将起身前去,前往茵纳斯弗利岛……

于是我起身,在我的脑海中,我既不是去看牙医也不是去商场,而是大步走在绿宝石般的山坡上,前往这神秘之地。

叶芝以一处真实存在的地点为这首诗命名,一座位于吉尔湖中央的小岛。吉尔湖懒洋洋地卧在爱尔兰西北部的斯莱戈郡,在这片苍翠之地上延绵8公里。几年前,我恰好在都柏林,忽然决定要付诸实践:我要前往茵纳斯弗利岛。这要多绕4个小时的路程,但是我坚信这趟旅行是值得的。

得益于这首诗的名气(在1999年被《爱尔兰时报》读者票选为有史以来最受欢迎的爱尔兰诗歌),“茵纳斯弗利岛”仿佛有了品牌效应。有以此为名的护肤品牌“悦诗风吟”,以此为名的淡香水、以此为名的早餐民宿、以此为名的酒店旅店,还有巡游于吉尔湖上的游船“茵纳斯弗利岛玫瑰号”。

但是我对这些事物的认知全部来自网络搜索。谢天谢地,它们都没有在我的自驾之旅中出现。我没有用GPS导航,仅仅靠着几个路边的手写路牌为我指路,驶入当地后,这些手写路牌时不时地出现,引领我来到了茵纳斯弗利岛。这段旅程的最后一段看不到任何旅游纪念品商店,只有愈来愈难辨明方向的狭窄曲折的小路,长满苔藓的树干,一路的风、柳、石南花,天空中的云朵和灰色的岩石。

抵达湖岸时,我发现这里完全不像是旅游景点。湖畔沿岸满是密布的树木与灌木,我几乎没法穿过它们走到湖水边欣赏风景。附近有一座农舍,门口停着几辆SUV,还有一个小号的混凝土码头探入湖中,几乎直指着几百米开外的茵纳斯弗利岛。我走到码头上,面朝着茵纳斯弗利岛盘腿坐下,且听风吟。几十年来,这个地方一直在我的脑海中盘旋;而此刻,我真的在这儿了。

《茵纳斯弗利岛》是一首年轻人写的诗,写于他23岁时。诗中充满了对于过去的浪漫向往——爱尔兰的过去,神话的过去,还有叶芝自己的过去。他的童年在斯莱戈郡度过,其后搬去了都柏林,后来又去了伦敦。这里的乡村、湖泊和湖中的岛屿,这片由绿色、灰色、蓝色共同组成的景致,全部牢牢地烙印在他的生命中。

在他还小的时候,他的父亲曾经为他读过梭罗的《瓦尔登湖》,其中所描绘的田园风光与他童年所见的这片风景产生了共鸣。作为一名生活在伦敦、努力想要在工业浪潮中大施拳脚的青年,叶芝回想童年,写下了这首诗。诗的第一行便显示出,叶芝有意识地选择了一种老派的表现手法。〔即使是在该诗完成的1888年,也没有人会用“起身”这个词。〕他在整首诗中大量押韵,并注入了一种不容置辩的有力节奏。他做到了在书写浪漫的同时,保持了诗歌的简洁与动感。以下就是全诗:

我将起身前去,前往茵纳斯弗利岛,

在那儿搭起一座小屋,用木板和泥土;

种上九排豆子,养一窝蜜蜂,

在蜂鸣环绕的林间,独自一人。

我将得到安宁,安宁会缓缓坠落,

从清晨的雾气,坠落到蟋蟀歌唱的地方;

在那里,午夜闪烁微光,正午紫光熠熠,

傍晚时红雀四处拍打着翅膀。

我将起身离去,只因日日夜夜

我听到湖水轻拍着湖岸;

不论站在车行道还是灰色的人行道,

我内心深处都能听见这声音。

当然了,当我一步步走向吉尔湖时,这首诗也在我脑海中不断回荡,而诗中的意象,第一次在我的眼前鲜活了起来。吉尔湖全长8公里,沿岸植被葱茏,对面是起起伏伏的山丘。湖水荡漾,其间点缀着零星小岛,其中几座有种朦胧的美感。只是茵纳斯弗利岛偏巧不属于朦胧美的那几座。它体积很小,看上去就像一只刺果,一个竖立的豆荚,在它隆起的岛脊上,树木与灌木直冲云天。

曾经有人猜测,叶芝之所以选择这里,是因其岛名发音中的诗意,最后一个音节“free”更是象征着“自由”之意。若真想在岛上建一间小屋,实在是很难,而对于林间空地的标准而言,它又太杂乱了。

但若就此终结这个话题——承认叶芝就是选了一处无用之地,又似乎是在向人宣告你的灵魂毫不浪漫。整片风景都在应和着这首诗。坐在那里,用心感受湖水的荡漾,你会明白,写下这首诗的叶芝并不是真的想要离群索居,搬到小岛上来。他是在寻找某样东西。他在23岁时就意识到了死亡和世事无常。他在寻找,试图找到属于自己的平衡点,自己的中心。他知道自己将这种平衡遗落在了过去的某处,就像我们所有人一样。

这首诗就是一次脑力游戏,一次冥想。你甚至可以在停车场里玩玩这个游戏,无须任何限制。

然后我意识到,我的冥想与叶芝并不一样。如果他是在利用自己的思想寻找自己的中心,那么我就是在利用他——利用历史、诗歌与旅行——来达到同样的目的。

于是我来到了这里。整个斯莱戈郡都是“叶芝郡”。他发掘了它,勾勒出它的轮廓,将其化为了诗句:“黑色的风” “潮湿的风” “嘈杂的云” “荆棘树” “黏滞的空气”。他将一切做得如此彻底,仿佛这乡野的山峦与风景是为了成就他的诗作而生,而不是他的诗在应和这些风景。

在 埃 塞 俄 比 亚,兰 波 找 到 安 宁

1880年12月,活泼的法国诗人阿尔蒂尔 · 兰波乘坐一艘木头帆船横渡亚丁湾,再花了20天骑马穿越索马里沙漠,终于来到了哈勒尔,一座由古老城墙围着的埃塞俄比亚城市。就在七年前,这位《地狱一季》和《彩图集》的作者突然宣布不再写诗,开始游历世界,其足迹遍布欧洲、亚洲、中东以及非洲。在26岁时,兰波接下了一份法国贸易公司的工作,工作内容是“不断接收运来的打包咖啡豆”,而工作地点正是在繁荣的“阿比西尼亚”(埃塞俄比亚旧称)。

那时的哈勒尔如同现在一样,也是一个集市城镇,高高的石灰岩和凝灰岩墙壁之间交织着无数陡峭曲折的鹅卵石小巷。今天,这些墙壁被漆成了绿色、白色、粉红色和蓝色的几何图案。当一个人漫步在这狭窄如迷宫一般、两侧排列着单层住宅的街道上时,这座戒备森严又神秘莫测的城市会给人一种与世隔绝的感觉。在带有雉堞的古城门口,驴子背着成捆的柴火,耐心地等待着主人。这是一座人口密集的古老城市,拥有超过180座清真寺和神殿,其中有些的历史可以追溯到10世纪。这里时常会举办露天集市,香料、阿拉伯茶和咖啡豆都用巨大的袋子装着,成袋出售。

据兰波的雇主阿尔弗雷德 · 巴蒂形容,刚刚抵达哈勒尔的兰波“生着病,无依无靠”。他租了一间简陋的土墙房子,屋顶上盖着芦苇和茅草。1880年至1891年,这位公认的现代欧洲诗歌重塑者,曾三次来到这座前工业化时期的埃塞俄比亚城市,总居住时间加起来将近五年,比他成年后在任何一个地方停留的时间都长。“我追逐旅行,只为驱散占据我脑中的魔力。”19岁的兰波在《地狱一季》中写道。《地狱一季》中包含九首如梦如幻的诗作,出版于他来哈勒尔的七年之前,诗中的叙述者先是对世界充满怒火,然后开始环游世界。“我的人生总是太难掌控,无法奉献给力量和美。”

在离开欧洲之前,兰波的人生刚陷入谷底:他的爱人、法国诗人保罗·魏尔伦在一间比利时旅店里用一把左轮手枪射伤了他的手腕。他和执拗的母亲一起住在位于法国阿登高地的沙勒维尔的农场,作为一名敏感的诗人,这个地方的压抑保守令他感觉难以忍受。更何况,虽然《地狱一季》在后来使他获得了肯定,但是在1873年刚刚出版之时,没有人注意过这本书的存在。

因此,这位“颓废派运动”的代表人物来到了哈勒尔,一座距离亚的斯亚贝巴480公里的城市,拥有比埃塞俄比亚首都还要多出1000年的悠久历史。

哈勒尔古城当前的城市格局形成于16世纪,现已被联合国教科文组织列入世界遗产名录。如果想探索古城,就要先做好心理准备,因为你将会在里面不断地绕圈子,常常回到原地。这里没有路牌。如果够幸运,你会遇到某位开心的老板娘,正在给坐在铁桶上的老顾客递上一杯又一杯用烤咖啡叶子制作而成的奶茶;或者你会在骆驼市场遇到一个男人,正徒手给俯冲而下的猎鹰喂食;或者在梅金那吉吉尔街,看着裁缝们用古老的脚踏缝纫机缝补衣服,一旁的小贩们提着香蕉叶编织的篮子贩卖油煎饼和浇满糖浆的油炸甜点。

在兰波的时代,哈勒尔是重要的贸易枢纽,来自高地的昂贵货物——咖啡、兽皮、金戒指和麝香——都可以在这里与乘着木帆船而来的外国货物进行交易。兰波的工作大部分时间就是去远方的市集寻找货源,或者按他在1881年远行之前寄给家人的信中说的那样,“去未知之地做买卖”。

“距这里有几日行程的地方,有一个大湖。那里是象牙国。我准备去那儿。那个地方的人可能不太友善。”他在信中写道,然后给家人详细说明了假设他没有回来,该如何讨回工钱。

兰波在写给母亲的信中总是强调他在非洲生活的风险和困难,他的母亲并不赞同他的作为。“上一次探险真是让我筋疲力尽,我常常躺在太阳底下,动都动不了,像一块没有知觉的石头。”他写道。他还写过另一次旅行:“疯狂的队伍穿越这个国家的陡峭山脉。”不知道兰波还记不记得《地狱一季》?他现在所抱怨的,在当时正是被他歌颂过的风景。“我曾爱过这沙漠,烧毁的果园,晒黑的店铺,温暖的酒。我沿着腐臭的街巷曳身而行,闭着双眼,将自己献给太阳,火之上帝。”

尽管兰波可能会抱怨,但根据他的老板巴蒂的说法,兰波总是“不耐烦地等着下一个冒险的机会……跑得比流星还快”。

在19世纪80年代末,这位巴黎文学界的“坏孩子”正处于阿比西尼亚南部,世界对外贸易的中心。事情并非总是一帆风顺,当未来的埃塞俄比亚皇帝孟尼利克二世需要枪支时,他找到了兰波,兰波用数月时间为这位反复无常的君主收集欧洲来复枪,结果货一送到就被诈了。“孟尼利克一拿到货,就逼我给他让利,禁止我零售,还威胁我要把货送回海上,我自己付费!”兰波曾给法国领事去信抱怨过此事。

若撇开交易的挫败,兰波为孟尼利克采购武器的经历,应该是他对现代非洲历史做出的最大贡献。学者认为,他在1887年卖给孟尼利克的枪支,帮助这位君主在1896年的战争中击败了入侵埃塞俄比亚的意大利人。在阿杜瓦溃败后,意大利人签署了协议,承认埃塞俄比亚是一个独立国家。

兰波没有亲眼看到这场胜利。1891年,他的膝盖肿痛已无法忍受,他被迫离开了哈勒尔,寻求医治。16个脚夫用担架抬着他走了12天,共320多公里,将他从哈勒尔送到了泽拉港口。这里是11年前兰波第一次来到非洲时登陆的第一个港口。等他的船抵达法国时,已经太晚了,他生癌的那条腿只能被截肢。

身处于法国马赛的病房内,这位诗人、探险家依然怀念着他在“挚爱的哈勒尔”度过的时光。他在那个夏天写下:“我想要回到那里……我将永远住在那里。”1891年11月,阿尔蒂尔·兰波去世,年仅37岁。去世前,他给法兰西火轮船公司的主管留下了一条口信。

“请告诉我,何时我会被抬到船上。”直到最后,这位才华横溢的博学家依旧决心回到那个城市,他终于在那里找到了一种安宁的所在。

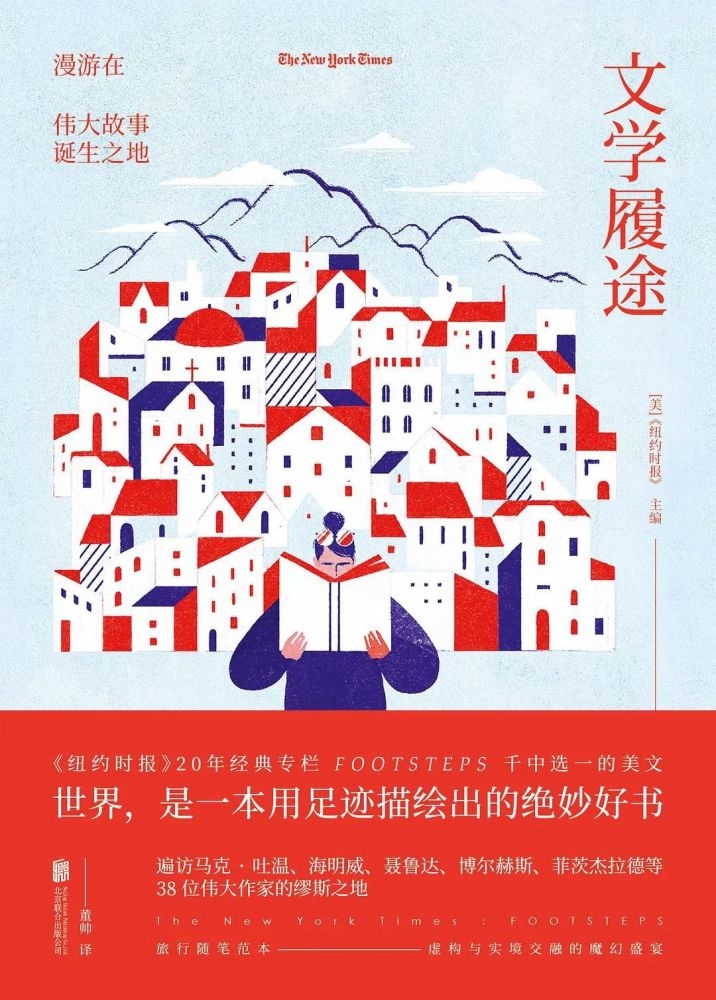

本文摘录自《 文学履途》,[美] 《纽约时报》 主编 ,董帅 译,由未读 · 北京联合出版公司出版,未经授权禁止转载 。

整个世界就是一个装满田野、森林

和城市广场的遗物箱

这些景致曾引领一些人写出了流芳百世的作品

选择漫游在38位伟大作家的缪斯之地

我们将得到一场虚构与现实交融的魔幻盛宴